Páginas ampliables

Es quince de abril de 1973. Henry Darger está frente a un televisor que emite en blanco y negro, sentado en un sillón de cuero marrón lo suficientemente gastado como para poder compararlo con el suelo de madera de la casa, tan antigua como su edad —ochenta y un años—, o con el suelo de una iglesia muy visitada como, por ejemplo, la que hay en su calle, North Side de la ciudad de Chicago, en la que desde hace treinta años asiste a las tres misas diarias que se ofician. Henry Darger está sentado en el sillón de cuero marrón que hace cinco días encontró en la basura, se maravilla del buen estado de sus muelles, y observa un televisor que emite en blanco y negro, aunque la existencia de televisión en color date de por lo menos cinco años atrás. Continúa sentado en ese sillón recogido de la basura —que no huele a basura porque esa es la ventaja del cuero marrón, no su dureza y durabilidad, sino que siempre huele a cuero marrón— y cuando en la tele dejan de emitir publicidad, Henry Darger pierde interés por la programación y observa el cuarto de estar, unido al dormitorio y a la cocina.

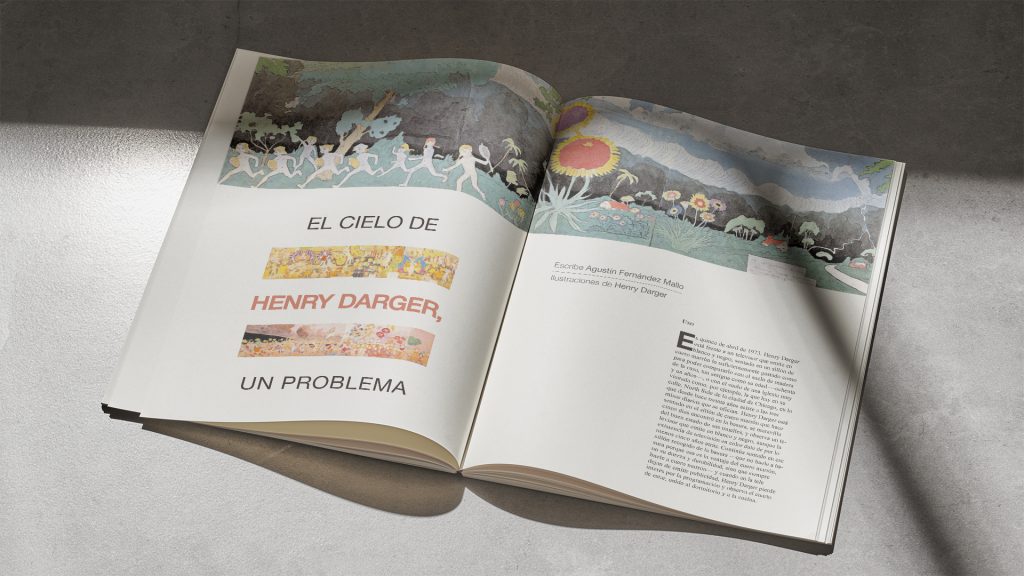

A pesar de las pequeñas dimensiones del apartamento, la cantidad de objetos amontonados le impide recorrer todo el espacio de un golpe de vista. Cuando, días más tarde, y tras haber sido forzada la puerta por la policía, el casero entre en el apartamento, encontrará un escenario totalmente insospechado, no solo para él, sino también para los vecinos, quienes vieron cada día a Henry Darger revolver la basura, ir a misa, y observar el cielo sin que en ningún momento mostrara síntomas de demencia: montañas de libretas escritas a mano que constituyen las quince mil páginas de lo que se conoce como la novela más grande jamás escrita, y decenas de dibujos pintados por él mismo o montados con recortes de revistas, cuya constante son niñas perseguidas por soldados; niñas que, ocasionalmente, escapan, pero casi siempre son ahorcadas o empaladas; a veces van desnudas y poseen un pequeño pene. Esos dibujos constituirían las ilustraciones de las quince mil páginas escritas, encabezadas por el también más largo título conocido en una obra narrativa: La historia de las niñas Vivian, en lo que se conoce como los Reinos de lo Irreal, sobre la Guerra-Tormenta Glandeco-Angeliniana causada por la rebelión de los Niños Esclavos.

Henry Darger está viendo la televisión, blanco y negro, sentado en un sillón marrón muy gastado y, en efecto, todo ese papel escrito a mano y todas esas acuarelas y chatarra, mucha chatarra, es lo que encontrará el casero cuando días más tarde, y ante la voz de alarma de los vecinos, «hace días que no vemos al viejo», irrumpa en el apartamento acompañado por la policía. También encontrará a Henry Darger muerto, sentado en el sillón de cuero. La posición de su cuerpo no será en absoluto anormal, no revelará violencia ni sufrimiento alguno, estará como dormido pero con los ojos abiertos, lo que en la mitología popular le acercará a la estética del sonámbulo. A su derecha, un vaso de agua; en frente, un Zenith emitiendo los informativos de Canal 4 en blanco y negro, y a su izquierda, en el suelo, un rústico mando remoto para cambiar de canal. El forense determinará que falleció de muerte natural, el quince de abril, entre las ocho y las nueve de la noche.

Movido por la calidad de la obra allí encontrada, el casero intenta averiguar más datos de la vida de Henry Darger. La investigación le lleva de fin a principio, como si no hubiera más remedio que empezar por la muerte para remontarse después hacia los primeros días en la vida de Henry Darger. No hay pista alguna sobre sus orígenes ni trayectoria antes de llegar a Chicago, ciudad donde su estancia pareció circunscribirse a la vida del barrio, de donde es posible que nunca hubiera salido.

Revuelve montañas de papeles en el apartamento, donde comprueba que durante los últimos treinta años, además del libro de quince mil páginas, ha llevado una especie de diario en el que se transcriben los partes meteorológicos de cada fecha en curso, con numerosos comentarios de enfado hacia el hombre del tiempo y su falta de exactitud en las predicciones. También establece comparaciones de igualdad entre los meteorólogos y los falsos oráculos, o el chamanismo y la magia negra dirigida contra él. Ese diagnóstico, según escribe el propio Darger, se ve demostrado por la siguiente anécdota: el trece de marzo de 1963, el parte meteorológico anunciaba sol y cielos despejados, momento en el que él aprovecha para poner a secar una acuarela de grandes dimensiones junto a una ventana abierta. Se desencadena entonces una lluvia que cae sobre la ilustración, arruinándola. En la acuarela, una niña escapaba de los soldados, quienes no podían darle alcance a pesar de ir a caballo. Al diluirse los colores bajo la tormenta, aparecen en el papel una serie de manchones, una nueva configuración formal, de tal modo que representa justamente lo contrario a lo deseado: la niña es atrapada por los soldados, y no solo eso, sino que las nuevas formas denotan una auténtica masacre de la pequeña por parte de sus perseguidores. Desde ese día y hasta su muerte, Henry Darger odiará al hombre del tiempo y a todos los hombres del tiempo del Planeta por una razón mucho más profunda que la aparente: habrían obrado algo para él inconcebible, el triunfo irreversible del mal sobre el bien, ya que no había corrección que pudiera restaurar el dibujo inicial. Esa irreversibilidad del mal le atormentó, según se desprende de sus diarios, hasta su último día.

El casero pide entonces cita con el párroco del barrio, quien lo recibe en la misma iglesia inmediatamente. Le pregunta por Henry Darger, de qué hablaban tras la misa, qué costumbres tenía, en qué fila se sentaba, si se confesaba o si también comulgaba.

—Jamás se confesó conmigo —le dice—, y durante los treinta años que visitó la iglesia, y a pesar de insistentes acercamientos por mi parte, solo en una ocasión, pocos meses antes de su muerte, pude hablar con él.

El casero le comenta el detalle de la existencia del libro de los partes meteorológicos, pero sobre todo le habla del odio hacia los hombres del tiempo.

—Henry miraba los partes del tiempo de periódicos atrasados —comenta el párroco—. Él no tenía una noción de tiempo lineal, como la nuestra, sino que su manera de entender el mundo y el tiempo (me refiero al tiempo cronológico), era la de quien vive en un acontecimiento único, algo que se da en todas sus posibilidades al mismo tiempo, ¿me comprende? Henry no entendía el calendario, se guiaba por una cronología que fundía todos los días en uno, como si los días fueran un mismo cemento en su cabeza, y de ahí que tomara la información meteorológica de cualquier diario encontrado en la basura para aplicarla a la fecha del día en curso, no hay otra explicación a los continuos fallos de tales predicciones, ¿comprende? En aquel único encuentro que tuve con Henry, en el que hablamos durante más de tres horas, me dijo que él no era vagabundo, sino artista, y que había nacido en un pueblo de Brasil, y que a la edad de un año sus padres se habían trasladado a Missouri. Allí había nacido su hermana, un año menor que él, pero la madre falleció en el parto, y el padre, al encontrarse solo con dos niños, dio a la niña en adopción, a quien le perdieron la pista para siempre. A partir de ahí, padre e hijo comenzaron una peregrinación por albergues y casas de acogida. Tras morir el padre, él se refugió en un orfanato, tenía catorce años, y allí le diagnosticaron enfermedades como «tener el corazón en el sitio equivocado» o «masturbación»; institución de la que se escapó en varias ocasiones, y a la que siempre volvió bajo amenaza de, en caso de no doblegarse, ser llevado ante el juez, quien, seguro, le enviaría a la cárcel o a trabajos forzados.

Los centros de trabajos forzados de los años veinte y treinta en los Estados Unidos, especialmente en las áreas centrales del país, fueron bien conocidos por su dureza. Sin embargo, poseían una distribución del espacio y de la arquitectura más relajadas que las cárceles ordinarias. La película La leyenda del indomable (1967), dirigida por Stuart Rosenberg y protagonizada por Paul Newman, establece muy bien esa espacialidad cuando muestra a los presos de trabajos forzados alojados en dormitorios con abundante luz y lo suficientemente espaciosos como para disponer de transistores, revistas y mesas de juegos; algo muy distinto al hacinamiento soportado en aquellos años por los presos comunes. Por lo demás, los condenados a trabajos forzados no se limitan a trabajar en el interior del centro, sino que salen, fuertemente vigilados, a limpiar cunetas de la Red de Carreteras Estatales (nunca interestatales, ya que —argüía la autoridad— esa condición induciría en los presos la fantasía de una fuga, o de un posible más allá; inducción nada recomendable habida cuenta de la buena puntería de los vigilantes, dotados de gafas de sol perfectamente espejadas a fin de esconder en todo momento la dirección de su mirada). Lo que las autoridades penitenciarias aplicaban ahí no era otra cosa que el llamado «Mito del Descanso en la Naturaleza de un Paraíso Cerrado», postulado por Jung en su texto Las necesidades (1938), que viene a decir que toda cárcel, por dura que sea, pierde su dramatismo si se permite un espacio de aparente libertad, porque un ser humano no necesita más de 4 km2 para habitarlos toda su vida sin la sensación de cautiverio. En la citada película, también puede verse cómo los espacios interiores dan lugar a potenciales juegos o esparcimientos. Concretamente, nos referimos al momento en el que Paul Newman afirma poder comer, uno detrás de otro, cuarenta huevos cocidos, cruzándose entonces multitud de apuestas. La escena nos brinda la posibilidad de ver a Newman tumbado sobre una mesa mientras ingiere huevo tras huevo, y a los compañeros de barracón en torno al cuerpo, de tal manera que esa escena reproduce exactamente la Lección de anatomía (1632), de Rembrandt, lo que certifica las potencialidades plásticas de tales centros de trabajos forzados.

Henry Darger posiblemente jamás supo nada de esas potencialidades. Incluso, dada la hambruna de las primeras décadas del siglo veinte, puede que la vida en los orfanatos fuera sensiblemente peor que la de un centro de trabajos forzados. Esto Darger tampoco lo supo.

—Finalmente —continúa el párroco—, Henry consigue permiso para salir del orfanato, momento que aprovecha para trasladarse a Kansas City y encontrar el único trabajo estable de su vida, camarero en un club de jazz; trabajo que le dura menos de un año, pero con el que obtiene algo muy superior a cualquier sueldo: su conversión a la fe cristiana, fe que ya nunca abandonará. Esto le lleva a no tener relaciones sexuales, «ni tan siquiera he contemplado en toda mi vida el cuerpo de una mujer desnuda», me dijo con un brillo en los ojos imposible de entender fuera de la inmensa dicha de la fe. Recuerdo que le ofrecí mi pañuelo, pero rehusó secarse las lágrimas porque, dijo, eran fruto de un encargo de Dios, y no se avergonzaba de ellas. Mientras lloraba, aproveché para ir a la sacristía y traer dos copas de vino, un vino chileno, regalo de mi hermano, también sacerdote, encargado de una pequeña comunidad anglicana en la Patagonia, y bebimos en silencio, y después continuó contándome que lo siguiente que recordaba era verse en Chicago veinte años después, en la casa de la cual usted es propietario. De aquel periodo de veinte años entre Kansas City y Chicago no recordaba nada en absoluto, solo estaba seguro de una cosa: que en ese tiempo borrado o perdido no había entablado relación íntima con mujer alguna. «Esas cosas se saben, dejan secuelas en las partes íntimas, lo vi en los chicos del orfanato, secuelas que yo ni tengo ni tendré», me dijo Henry mientras miraba sin parar ese Niño Jesús a escala real, el de la izquierda del altar, ¿lo ve?

El párroco interrumpe la narración para dejar que el casero busque con los ojos el cuerpo tumbado del Niño Jesús, y continúa:

—Aquel día, Henry estaba sentado justamente donde usted se sienta ahora —y le señala con el dedo—. Instintivamente el casero se mira las piernas, y mira el banco, y a continuación echa de nuevo la vista al frente hacia el Niño Jesús que, de pronto, le parece monstruoso en su escala real, una desviación o magnificación de la fe, y fija la vista en el pequeño pene del Niño, apenas una protuberancia sin distinción de color con el resto del cuerpo, y le sobreviene una idea, que se le presenta como irrefutable: Henry Darger pinta niñas con un pequeño pene porque no ha visto jamás a una mujer desnuda, se inspira en ese cuerpo de Niño Jesús que ve tres veces al día, cuerpo que es lo más aproximado a una niña desnuda que él haya podido ver. Tras este pensamiento, guarda silencio, duda si comentarle el hallazgo al párroco, quien en ese momento se ha levantado y se dirige a la sacristía; no tarda en regresar con dos copas.

—Es el vino del que antes le hablé —le dice—, el que me envía mi hermano de la Patagonia.

Sujetan las copas, saborean un par de tragos en silencio, y después otro par, y así, durante unos minutos, puede oírse en el templo la respiración de ambos, hasta que pasa una ambulancia. El sonido de la sirena llega desde la calle, gana el espacio por capas y llena el templo, amplificándolo, porque a veces las iglesias, con independencia de sus dimensiones, toman resonancias catedralicias, todo depende de cómo se distribuya el silencio o el ruido en ellas, y como un tsunami de ondas de choque, el estruendo de la sirena provoca vibraciones en las copas, en la madera de los bancos, en las imágenes de materiales más débiles o innobles. Pareciera una alarma que anunciase el fin del catolicismo, piensa el casero mientras observa cómo al Niño Jesús le tiemblan las pupilas, y recorre con la mirada ese cuerpo de porcelana a escala real, y repara en los temblores del pene que, disminuido, es lo único de ese cuerpo que no ha sido construido a escala real, y esos temblores de pene le llevan a pensar en un orgasmo, un gigantesco orgasmo que alcanza la esfera de lo sagrado: el pene busca crecer, encontrar su escala real, su medida justa en el Universo, no quiere estar solo ese pene, busca la compañía más elemental y justa, que no es la de una vagina, sino la de los otros órganos del cuerpo.

Ese niño no era un niño, sino El Niño, futuro Jesucristo, aquel en el que quedaron fundamentados todos los cánones corporales subsiguientes: la referencia que inspiraría el David a Miguel Ángel y el Modulor a Le Corbusier, el cuerpo que también inspiró el primer cyborg, e incluso las asexuadas máquinas postuladas por Donna Haraway. En este sentido, son justas las reivindicaciones de respeto al equilibrio y las proporciones que para sí mismos esgrimen los cuerpos construidos a escala real. Este problema no se plantea con las miniaturas o el gigantismo, ya que éstas juegan con su propia distorsión, pactada con el espectador, pero la escala real no puede permitirse tal lujo, la escala real es la Escala de Dios, ni más ni menos, la escala con la que Dios concibió el Mundo, motivo por el que aún con más razón no podemos tolerar tal desviación si de imágenes religiosas estamos hablando. De ahí el imperativo de que un Niño Jesús a escala real deba tener todos sus órganos a escala real, de lo contrario se convierte en una monstruosidad, una singularidad que hará tambalear lo que le rodea, y lo que rodea al Niño Jesús es todo, por algo es el Hijo de Dios. Acontece la catástrofe.

Y así, el casero ve temblar desesperadamente el pene del Niño Jesús, y ante la también atenta mirada del párroco, crece ese pene hasta ocupar el tamaño que le corresponde en el mundo. Se aleja la ambulancia, el templo vuelve al silencio, y ambos hombres piensan al mismo tiempo (aunque nunca sabrán de esa simultaneidad) que ahora Henry Darger descansa en paz.

«Hasta ahí he llegado, no puedo escribir más acerca de Henry Darger, esto es cuanto puedo dar a los lectores acerca de la vida de ese mendigo, y creo que es suficiente», me dije mientras despegaba en el vuelo Iberia 0835 Madrid-Tenerife. Había tomado ese avión con el propósito de alejarme de la probable locura que se desataría si la Selección Española de Fútbol se proclamaba campeona del mundo. Apreté el timbre de aviso a la azafata, que vino casi al instante, y le pedí un gin-tonic. A mi derecha, un tipo sensiblemente mayor que yo (le eché unos cincuenta y cinco años), pidió uno igual cuando trajeron el mío, pero sin limón, y yo no podía dejar de pensar en ese relato basado en la vida de Henry Darger, fiel a los hechos históricos, que acababa de entregar para su publicación a una revista, y pensé en el Niño Jesús, y en las niñas perseguidas por soldados, y en los últimos días de Henry Darger, y en el último segundo de vida de Henry Darger. Sobre todo pensé en qué estaría viendo en la tele Henry Darger justo antes de cerrar los ojos.

Me parece increíble que alguien pueda morir viendo la televisión, no por la televisión en sí, que es como otro objeto cualquiera, sino porque es raro terminar tus días mirando una pantalla que, al fin y al cabo, representa un mundo paralelo, un mundo intocable desde el nuestro. Debe de ser una experiencia única morir mientras observas un instante de spot publicitario, de película o de telediario, o lo que es lo mismo, mientras observas la vida creada desde la pantalla, porque la tele es una clase de vida cuyo atributo es la eternidad, y eso es lo que la diferencia de lo humano: dentro de la tele nadie muere, es lo más parecido al cielo que podamos imaginar.

Me abroché el cinturón de seguridad porque la azafata anunció turbulencias, y me pregunté: ¿es la tele el cielo de aquellos que mueren viendo la tele?, quiero decir: ¿la gente que muere viendo la tele, va a un cielo, que es la propia tele? Mientras me hacía estas preguntas, en el pequeño televisor, encajado en el respaldo del asiento de delante, ponían una comedia romántica, clásico producto creado especialmente para los domingos por la tarde y para Iberia, y me pregunté si yo iría a parar a esa película, si sería ese mi paraíso en caso de que en ese momento nos estrelláramos. Las turbulencias aumentaron y apreté el cinturón de seguridad. Cuando me desperté, la azafata daba las gracias y decía que esperaba vernos de nuevo a bordo del vuelo 0835 de Iberia.

Once de la noche, el aeropuerto Tenerife Norte vacío. En un lateral, junto al check-in, una puerta con un rótulo informaba de la existencia de una capilla de culto cristiano; rodeando el quicio de esa puerta, una cinta blanca y dorada con los nombres de los integrantes de la Selección Española de Fútbol.

Caminé hacia la salida sin cruzarme con nadie, me metí en el primer taxi. El trayecto de doce kilómetros se desarrolló en paralelo al mar por un terreno accidentado de lava seca. No vi la luna por ninguna parte. El conductor no decía palabra, se mordía insistentemente las uñas de la mano derecha, lo que en ocasiones le impedía cambiar de marcha con naturalidad. Nada más ver de lejos el hotel, del que no tenía otra referencia que un par de imágenes proporcionadas por su página web, intuí que se trataba de un complejo turístico dotado de todo tipo de instalaciones recreativas, que nada tenían que ver con el concepto de «hotel» o con el concepto de «descanso del viajero»; intuición que vi confirmada cuando atravesamos el jardín de entrada. A derecha e izquierda, construcciones supletorias: spa; piscinas con forma de riñón en cuatro tamaños; gimnasio con máquinas y un apartado para pilates; zona de juegos destinada a la tercera edad, solo usada en invierno; discoteca con butacas de escay y con una bola de espejos que giraba en el techo; minigolf que no era tan mini. Todo eso me gustó, no porque tuviera en mente usar alguna de las instalaciones, sino porque le daban a todo aquello un aire de variedad, de jardín o hábitat con propias y variadas especies.

El taxista aparcó entre las dos grandes columnas romanas que vigilaban la puerta principal, y llevó mi maleta hasta la recepción, donde, mientras el encargado cubría los datos y fotocopiaba mi carné de identidad, vi una placa metálica en el mismo mostrador que decía que ese lugar había sido escenario de algunos fragmentos de la película Los pecados de una chica casi decente (1975) de Mariano Ozores, una de mis favoritas de esa época, lo que me hizo sentir cierta familiaridad.

Rehusé la ayuda del mozo y yo mismo porté el equipaje hasta mi habitación 512. Tiré todo sobre la cama, comprobé el surtido del minibar, me di una ducha y me acosté, no sin antes encender la tele. En directo, miles de personas ocupaban la pantalla, hice un pase por otros canales, otros tantos miles de pringados festejaban la victoria de la Selección: una pasta informe, roja y amarilla, cubría el país; eran lava o el cerebro del mundo machacado y espolvoreado con azafrán y pimentón. Alguien tendría que comérselo. Cambié entonces de canal y, en ese momento, el portero de la Selección le daba un beso a una periodista. El canal repitió la escena hasta diez veces. Pensé que aquel beso era lo único verdadero que había en todo aquello. Instintivamente, mis ojos hicieron una captura de pantalla y me dormí con ese beso, como si al apagar la luz aún pudiera verlo, con la esperanza de, en caso de no despertar, ir a ese cielo.

Naturalmente me desperté, pero a una hora inusual: cuatro y media de la madrugada. Inspeccioné las nubes, muy oscuras, a través de la ventana. Encendí el ordenador, y mientras trasteaba en el email, tuve una idea: encontré con facilidad la web de Canal 4. Deslicé el ratón hasta el archivo del año 1973, programación del quince de abril, entre las ocho y las nueve de la tarde. Se trataba del desaparecido Andy’s Show, un espectáculo de variedades por el que había pasado el mainstream del mundo del espectáculo y que, ocasionalmente, había dado cabida a artistas en vías de composición. No esperaba encontrar más información, pero la web de Canal 4 posee un excelente registro histórico de los programas de mayor audiencia, entre los que se encuentra Andy’s Show. Pulsé play.

No pude evitar algo parecido a la emoción, seguida de un escalofrío, cuando sonó la sintonía de cabecera y apareció el tal Andy embutido en un traje de lentejuelas para anunciar que esa noche el show estaría dedicado al debut de una única estrella, «futura estrella», dijo exactamente, «un niño que canta, baila y compone todos sus temas. Pido un fuerte aplauso para el pequeño Michael Jackson», gritó con sus labios pegados al micro, como queriendo comerlo. Por espacio de una hora contemplé al diminuto niño negro, alegre bailarín de esférico peinado, correr de un lado a otro de la pantalla.

Las últimas imágenes que, en blanco y negro, habían recogido las pupilas de Henry Darger. Fue como asistir en directo a su propia muerte, hacerla mía, espiar el cielo en el que posiblemente él estaría. No pude evitar pensar qué forma y dimensiones había adquirido el pene del pequeño Michael Jackson en la cabeza de Henry Darger.

En el minuto treinta y cinco del show, se dio este diálogo no pactado:

—¿Qué es lo que más te gustaría hacer de mayor, Michael, cantar o bailar?

Pregunta Andy.

—Tener muchos amigos para jugar, señor, eso es lo que más me gustaría, tener siempre muchos amigos.