En el otro auto iban a ir vos y mamá. Por eso me tomé el subte a Retiro desde el departamento de Talcahuano y después el tren a Florida. En el andén de Florida miré hacia la plaza y vi a Violeta. Así me bajó el nombre: Violeta. ¿Qué hay en un nombre? Era una chica de mi edad, vecina nuestra en Urquiza, ¿te acordás? La vi a través del alambrado del andén de enfrente. Estaba en la placita que hay junto a la estación. Tenía una frazada escocesa a rayas ocres y amarillas puesta como un poncho, a pesar de que hacía un calor primitivo. La vi como por el rabillo del ojo y desvié la mirada.

En los años ochenta vivía, como nosotros, en un chalet cómodo en Vicente López, con el hermano y con el padre. Fragmentos de un recuerdo: yo en el pasto del jardín de casa y por la ventana con mosquitero del cuarto del hermano de Violeta salía Moonlight Shadow. Siempre me atrajo la música de una manera casi metafísica y en esa época, a los doce o trece años, los chicos más grandes que escuchaban rock eran, en mi cabeza, dueños de un secreto que treinta y cinco años más tarde sigo buscando.

Cuando los cuatro hermanos jugábamos al fútbol, siempre se nos iba la pelota a su casa y ella nos la devolvía con fastidio. Tenía un retraso, o como se diga. Flashforward a una madrugada de viernes de los años noventa. Yo volvía de algún lado con algunas cervezas encima y me la crucé en Vergara y Tapiales. Ella estaba paseando al perro. Ya no jugábamos al fútbol en el patio. Me paré y le dije algo. ¿Qué pudimos habernos dicho, bajo las luces calientes y las sensaciones arboladas de esa noche de la adultez temprana? No lo sé. Nos dimos unos besos, torpes, forzados. Después me olvidé de ella, y tres vidas más adelante apareció ahí, en la placita frente a la estación Florida: ahora era homeless. Se había quedado sin nada.

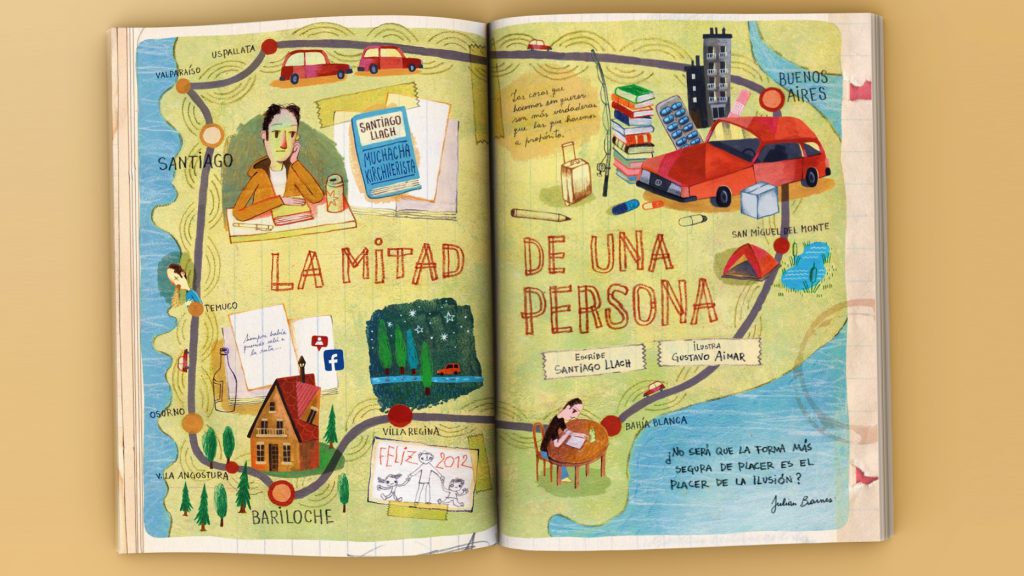

¿Por qué te cuento esto, papá? Porque así funciona mi cabeza: sé lo que te quiero contar, un viaje a Bariloche y a Santiago de Chile que hice en ese verano ardido de 2011 con Benita y León. Pero me disperso, me distraigo en el camino de la narración.

Cuando llegué a Arenales, a la casa de ustedes casi sobre Panamericana, mamá tenía el Gol rojo preparado. Había puesto prolijamente vituallas en el baúl para nuestro viaje a la Patagonia, con todo su amor de madre, su obsesión de madre. Vi unos paquetes de Carilina.

—Las compré porque fui con Beni al súper y ella me dijo: papá siempre está resfriado.

El Gol era de ella. Yo no tenía auto; nunca tuve, salvo durante un breve período de mi relación con Marina. Era un Fiat Uno blanco. Lo tuvimos que vender, ya muy baqueteado, cuando compramos la casa de French, el PH de French en el que yo solo llegué a vivir un año, donde creímos cumplir con el sueño de ser burgueses y artistas. Para eso hubo que vender el auto. Fuimos a una oficina de un gitano en Almagro, que nos explicó que la venta se tenía que concretar en José León Suárez. Lo seguimos por Córdoba y después Galván hasta cruzar la General Paz. Paramos cerca de un descampado donde había un cementerio de autos, le dimos la llave y el tipo nos dio la plata. Mientras esperábamos a un remís, vimos que una grúa levantaba al auto y empezaba a triturarlo. Marina me miró. Mucho más tarde, ella me dijo que en ese momento entendió que nuestra pareja no funcionaba más.

Mamá me prestaba el auto para llevar y traer a los chicos. También me compraba cosas, y a veces, cuando las cuentas se venían encima como un armario de plomo, yo le mandaba un mail regado de culpa con un Excel adjunto y optimista en el cual hacía cuentas y promesas que nunca se cumplían. A cambio, mamá entraba a su cuenta del Galicia y me transfería el dinero.

Mientras escribo esto, en la deriva de Spotify suena Half a Person, de los Smiths. La mitad de una persona: siempre sentí que estaba partido por la mitad, o bien que era dos. Una vez, cuando tenía quince, me encontré en el tren con Gonzalo Diéguez, que era profesor de Historia y directivo de mi colegio, pero también una especie de suave intelectual al que mi parte luminosa veía como modelo y guía. Yo venía del campo de deportes y tenía puesto un blazer y abajo una remera blanca y un pantalón corto, los pelos como un cuadro de Pollock y el cuerpo lleno de sudor adolescente. Gonzalo miró el espectáculo dislocado de mi cuerpo, la puesta en escena del doble, y me dijo: «Hay dos Santiagos: uno futbolero, punk, rebelde y desprolijo y el otro serio, tímido, intelectual».

En Half a Person, Morrissey también dice una frase que hace tres décadas rebota en mi cabeza: And if you have five seconds to spare, then I’ll tell you the story of my life. Miles de veces la escribí en documentos de texto que llené con algunas frases más y ahí quedaron, en la memoria desfragmentada de las computadoras de mi mente, principios de novelas inconclusas, vueltas y vueltas para esquivar mi destino de aspirante a escritor, notas ambiguas salidas del temor y el temblor de mi corazón.

Yo la traducía así: y si tenés cinco segundos para gastar, te cuento la historia de mi vida. Bueno, ahí voy otra vez: si tenés cinco segundos, antes de que sea tarde, te cuento la historia de mi vida.

Googleo la letra de Half a Person (nunca entendí las letras en inglés, aun cuando las tarareaba millones de veces) y veo que es la historia de un chico de dieciséis años, torpe y tímido, que llega a Londres, va a la sede de la YWCA (la Asociación Cristiana de Mujeres Jóvenes) y se quiere quedar a vivir ahí. En los foros discuten la letra, y dicen que es la historia de un adolescente nerd, ambiguo y obsesivo: tres décadas con esa canción sonando en mi cabeza y vengo a descubrir que hablaba de mí. Con mis dificultades a cuestas me convertí en tallerista de escritura, y siempre cito una frase del cuento Fiebre, de Raymond Carver, en la que un profesor de arte le dice a una alumna que se pone nerviosa porque un dibujo le sale mal: «El estilo es el error trabajado hasta que parece hecho a propósito». Un día fui a fijarme y la frase no era exactamente esa, ¿pero qué importa? Todo es una ficción, horadada por las ráfagas de la verdad. Hace años, como un autómata, les digo a mis alumnos que el talento en la escritura es animarse a exponerse. ¿Será realmente así?

Unos meses antes de aquel verano de 2011, yo había escrito un texto sobre un viaje que en 1971 habían hecho vos y mamá a Santiago de Chile. Aquel otro verano, la burguesía porteña con simpatías de izquierdas había ido a Santiago a observar en vivo la experiencia socialista del gobierno de la Unidad Popular encabezado por Salvador Allende. Mamá estaba embarazada de cinco meses, embarazada de mí. En el texto contaba el viaje, según me lo habían contado ustedes, que retrospectivamente veían los problemas a los que se había enfrentado Allende. Pero, sobre todo, me lo contaban con culpa, como un error de juventud que preferían dejar atrás.

Yo, sargento de las huestes del apego, siempre estoy con el cuello torcido, acunando la mochila del pasado. A veces los demonios me rondan, pero ya aprendí a acariciarlos. No digo que hoy esté todo bajo control, porque el demasiado control también es un problema. Pero si me pregunto ahora: ¿por qué necesité seguir a los demonios, meterme en el infierno? ¿Era feliz en la batalla? ¿Cuál es el secreto o la disfunción que a algunos nos lleva a inmolarnos o a caminar por las orillas de la muerte?

Ese año estaba con un tratamiento de antidepresivos recetados por un psiquiatra. Pero no estaba funcionando: también tomaba otras sustancias de las que alteran el estado de ánimo. Era el Combo del Demonio, triple hamburguesa de punk rock en la sensibilidad inadecuada.

El texto sobre el viaje de ustedes a Chile terminaba unos meses más tarde, cuando nacía yo. Mamá había decidido —decisión progre en aquel entonces— no aplicarse la epidural. Y contaba que durante el parto había visto las estrellas. Su ginecólogo no había aparecido porque estaba de vacaciones, y cuando la llamó para contarle, le preguntó:

—¿Cómo te fue?

—Mal.

Cuando le conté la respuesta de mamá a María, mi terapeuta de entonces, me dijo: «En ese momento tu mamá te abandonó». Estábamos buscando por qué yo, cuarenta años más tarde, era un barrilete cósmico, que iba de acá para allá sin rumbo y sin destino. Hoy no sé si esa explicación me convence demasiado. De título, le había puesto al texto «La que nunca abandona», por una bandera de la hinchada de Central que aludía al famoso partido en que el técnico de Newell’s, 4 a 0 abajo y con tres hombres menos, le había ordenado a un jugador que fingiera una lesión para que el partido reglamentariamente se terminara y evitar una goleada mayor.

Vos me habías dicho que lo mejor del viaje había sido el cruce de los Andes desde Uspallata. Mamá y vos abrieron el techo del Citroën en el que viajaron y miraron fascinados el Aconcagua.

Habíamos alquilado una casa en Bariloche para todos: ustedes, mis tres hermanos y yo, novias, hijos e hijas. Pero al final ustedes decidieron no ir: a vos te acababan de operar de un tumor, te habían extirpado la vejiga, te la habían regenerado con tejidos de otros órganos y ahora te quedaba esperar y reeducarte. Mis tres hermanos iban con sus novias; yo me estaba viendo hacía unas semanas con una chica, Jaz. Cuando ustedes me dijeron que no iban, yo le dije a Jaz de venir. Ahora me esperaba en la puerta de mi PH en Talcahuano y Corrientes, con su mochila lista para el viaje del día siguiente. Pero mamá me dijo que habían cambiado de idea y habían decidido ir. Como un adolescente, me daba vergüenza ir con Jaz. Fui en el Gol hasta Talcahuano y ahí estaba ella.

—Jaz, no te enojes pero prefiero que no vayas.

Ella era diseñadora de un partido de izquierda y estudiaba odontología. Era frágil y nuestra primera cita había sido en el primer piso de la heladería Vulcano, un lugar en la Avenida Corrientes con luces frías y pósters de estrellas del espectáculo nacional.

A cambio se quedó en casa todo ese largo mes. Se puso de novia con alguien más y vivió con él en mi casa, mientras yo estaba en Chile.

Buenos Aires-Bariloche-Santiago-Buenos Aires: 5.400 kilómetros en el Gol rojo prestado. Íbamos a ir cuatro: León (10), Benita (8) y los dos Santiagos. No sé cuál manejaba y cuál iba en el asiento del acompañante, si el punk o el tímido, el bombardero melancólico o el padre responsable.

El plan era salir al día siguiente, 30 de diciembre, temprano. Dormir quizás en alguna localidad del Alto Valle y llegar a Bariloche el 31, para festejar Año Nuevo con todos allá. Los chicos durmieron con Marina y yo con Jazmín. Jaz salió y yo anoté en un cuaderno Gloria la lista de cosas que teníamos que llevar. Me puse una vara alta. Me agarró una fiebre campamentera. Sentí que en algún momento, antes de llegar a Bariloche, durante o después, camino a Santiago (camino a mí mismo, en fin), íbamos a dormir en carpa. Era el plan. Siempre había querido salir a la ruta. Ir hacia adelante, hacia la nada, sin nada, dejándolo todo.

Una vez, a los veinte, había vuelto de una estadía en lo de mi amigo Charly, en Pinamar, solo con un ejemplar de On the Road, de Kerouac, y literalmente sin un centavo en la billetera. Había hecho dedo. Un tipo me había levantado. En Dolores quiso parar a tomar un café. Yo le dije que no quería nada. Me invitó. Me dejó en Constitución, caminé a Retiro y me tuve que colar en el tren para volver a casa. Ese era yo: un estereotipo. Una copia de una copia de un beatnik. Un niño grande, carnada fácil de los aspavientos de sucesivas encarnaciones de escritores románticos. Casi veinte años más tarde, mi cabeza no funcionaba muy distinto, solamente que tenía dos hijos. Iba a la cabeza de un viaje familiar y a la retaguardia de mi fantasía de la huida.

Listas: siempre hago listas. Listas que intentan apresar el futuro, reducirlo a una hoja de una libreta elegante (ya no uso cuadernos Gloria). Me tranquilizan, pero no cumplo con ellas. Listas: planes floridos en la aguja de mi mente. Listas: si las cumpliera sería el recordman mundial de salto con garrocha. Listas: torniquetes de mi estar en el mundo, mariposas escuálidas de la mente, pizarrón transparente que me oculta la realidad, presas del deseo de escribir.

La idea era levantarme temprano, hacer la valija rápido y salir. Pero hice una lista demasiado larga de cosas, y siempre faltaba alguna. Caminé hasta la calle Paraná y entré a una de las tiendas de camping y armería: un lugar reservado, pensé, para hombres de verdad, Hemingways que viven en la aventura, al aire libre, herederos dignos de nuestros ancestros que se las arreglaban para vivir de la caza y de la pesca. Compré una caña de pescar, un hornillo para camping, una navaja y una brújula. Como la tarjeta de crédito rechazó la compra, di de baja la brújula y volví a hacer la compra. Después pasé por la farmacia y compré un pequeño arsenal de aspirinas, crema Selby y curitas con un restito de dinero que me quedaba en una cuenta del Banco Ciudad. Me pasaba mucho tiempo rasqueteando fondos de cajas de ahorro olvidadas.

Poco a poco iba cargando el auto, pero me demoraba. Se hicieron las doce y empezó a hacer un calor de un millón de demonios. Le avisé a Marina que iba a llegar tarde. Me dijo que les explicara a los chicos. Tomé el subte, la línea B hasta Medrano, y busqué a los chicos en la casa de ella. Yo, que siempre llegaba tarde, a los treinta y tres años me había visto convertido en un hombre separado y con dos hijos; también ahí falló el timing: todo había sido demasiado rápido.

Como los chicos aparecieron con parte de sus petates armados, nos tomamos un taxi de vuelta a casa. Cuando llegamos les agarró hambre. Bajé al chino a comprar unos fideos; se los hice con un tuco barato. Terminamos de cargar el Gol estacionado sobre Talcahuano: las carpas, las bolsas de dormir, pelotas, cañas de pescar. Cuando terminé de cargarlo, me di cuenta de que faltaba meter la caja con cincuenta libros de literatura norteamericana que necesitaba llevar para el viaje. En el camino, iba a usarlos para preparar un curso que había anunciado para mi vuelta. Había calculado que se anotarían treinta personas, y que me irían pagando por transferencia bancaria, y que con eso iba a ir tirando unos días antes de llegar a Chile, donde Chamorro me había prometido que me pagarían trescientos dólares por la presentación de mi libro, otros trescientos por leer en la casa de Pablo Neruda en Valparaíso y quinientos por dar un taller en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Con esos más de mil dólares en mi cabeza, el chiste de mi On the Road beatnik/paternal podía financiarse.

El PH de Talcahuano era un primer piso por escalera. Abajo paraba —todavía para— una banda legendaria de chicos malos del centro de la ciudad. La banda del Mono. Hace poco, antes de irme tras diez años de vivir ahí (en la casa donde me hundí y donde salí a flote, donde viví la mejor y la peor de las épocas), filmé un video del Mono y compañía, en un día de Navidad desolada, bailando con indumentaria estrambótica, rostros de duro azar, cervezas festivas en la mano, «Los caminos de la vida»: fue mi mayor éxito en Instagram. Eran chicos rotos de mi edad. El Mono decía que había sido el primer hombre araña de Buenos Aires. Le vendía de la mala a Luca, decía. Protegían con sus cuerpos malayos esa cuadra de la ciudad, la protegían y la atacaban, los cinco metros cuadrados frente al portal de Talcahuano 342 eran los cinco metros cuadrados de su felicidad de niños perdidos sin destino. Esa tarde de 2010, Ramón el Bonito, exbarra del Bicho Colorado, que me había estafado una vez que le compré drogas, cuando me vio descargar otra vez todo el auto para poner en el fondo del baúl mi caja con cincuenta libros de literatura norteamericana, me dijo:

—¿Te vas a leer la vida? Te la llevás toda disimulada en esos libros para venderla en Chile, vamos, Santiii.

En In plot we trust se anotaron cinco personas. Y, a riesgo de adelantar el plot —de plotear esta historia, de explotar la intriga— debo decir: la caja con cincuenta libros de literatura norteamericana no volvió con nosotros a Buenos Aires.

Me inclinaba para el lado de los fantasmas, de los frágiles: Violeta, la chica de al lado que se volvió homeless, protegida por una frazada en pleno verano; Ramón el Bonito de la barra del Bicho bailando «Los caminos de la vida»; Chamorro, que me prometió el oro y el moro; Roberto, del que todavía no hablé: una lista de personajes del lado de la sombra. Con ellos caminé de la mano cuando arranqué el Gol, ese treinta de diciembre a las seis de la tarde, en ruta hacia el sur, el mar, el frío, la nada, en ruta hacia vos, con los chicos en el asiento de atrás y el fantasma de mí mismo en el asiento de al lado.

¡Me hablaba en sueños!

Las vueltas que di ese día me hacen acordar a Roberto. Lo conocí unos años después, en un grupo de autoayuda. Era una mente brillante e inútil. Un niño afectado de cincuenta y pico, estudioso miope de la vida, que la había quedado en las vueltas del afecto. También estaba en situación de calle, sin hogar.

(Tener una casa es tener a donde volver a la noche. Si no, te quedás dando vueltas. Sin casa no hay destino, no hay norte, no hay sentido).

Roberto siempre era el último en irse de las reuniones del grupo, que se hacía en una catacumba colonial perteneciente a una iglesia: una enorme construcción subterránea en cuyas paredes había lápidas con los nombres de muertos del siglo XVIII. Él iba de acá para allá con sus petates, dos mochilas —una atrás, otra adelante—, varias bolsas de supermercado. No tenía otras posesiones, y las llevaba puestas a todos lados. Era, además, acumulador: tenía papeles que le habían dado en la calle, volantes de iglesias, cines porno y ayuda escolar. Tenía también una colección de boletas electorales: había sido autoridad de mesa en todas las elecciones desde 1983. Era incapaz de soltar. Se agarraba de sus posesiones, que le impedían moverse con agilidad. Daba vueltas. Se distraía con grandes proyectos, en lugar de avanzar de a pasos concretos. No tenía trabajo. Un día me dijo que se iba a presentar en una convocatoria para un puesto alto en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Era un sueldo de seis mil dólares. Me dijo que unas compañeras lo habían ayudado a confeccionar e imprimir el curriculum vitae, y que ahora estaba buscando un sobre para poder enviarlo.

—Robertito, ¿por qué no arrancás por algo más humilde? —le dije— ¿Por qué no te ofrecés para repartir volantes?

Robertito c’est moi. Tardar, dar vueltas en redondo, no poder concretar. Roberto no tenía salida. Caminaba en círculos concéntricos sin subir de nivel. No parecía haber progreso posible. En un momento me irritó y tuvimos una diferencia. No volví a verlo, pero ronda en mi cabeza como un ángel caído, un compañero del Club Atlético Neurosis.

Cuando logré salir de Buenos Aires, cuando el Oeste de la megalópolis ya se desgarraba en suburbios, empezó a hacerse de noche y me di cuenta de que no iba a llegar muy lejos. Además agarré mal una ruta e hice cincuenta kilómetros en el sentido equivocado. Entonces les dije a los chicos:

—Vamos a acampar en San Miguel del Monte.

Es una ciudad junto a una laguna, a más de cien kilómetros de Buenos Aires. A ese ritmo, íbamos a tardar diez días para llegar a Bariloche. Me sentía Aquiles corriendo imposiblemente a la tortuga, Kafka en el pabellón de una pampa convertida en hospital psiquiátrico a cielo abierto.

Llegamos a Monte, rodeamos la laguna, y elegí un camping del sindicato de Camioneros.

Estacionamos y les dije a los chicos que empezaran a desarmar las cosas mientras yo me compraba una cerveza. Volví con dos cervezas de litro. Intenté armar la carpa. Los chicos revoloteaban por ahí. Al lado, un camionero y su mujer miraban la laguna sentados en sillas plegables.

Logré, con esfuerzo, armar la carpa. Hicimos una polenta con salchichas con unos leños traídos de un bosque cercano. Los chicos se quedaron rápidamente dormidos. Fui a la proveeduría. Me senté en una mesa de plástico con mi tercera cerveza de litro. Me acordé de mi blíster de antidepresivos. Lo busqué en el bolsillo y me metí una pastilla en la boca.

Levanté la vista y vi a la mujer del camionero, que pidió un café. Nos embarcamos en una charla vanamente erótica. Cuando volví a la carpa, se había caído, y los chicos dormían encima, a cielo abierto. Yo me acosté al lado de ellos y los abracé.

Al día siguiente nos despertamos comidos por los mosquitos e hicimos mil kilómetros derecho por las rutas que van al Sur.

Cosas de las que me acuerdo de esos mil kilómetros: el sol de frente y en los parlantes una canción de Airbag. Una confitería triste y un locutorio triste sobre una plaza en la ciudad de Bahía Blanca. La otra cara de Roberto c’est moi: mi energía tenaz. Una especie de locura provisoria, el push push del scrum o la cinchada, sostener el motor de la vida en rayos de energía desmedida que me permiten avanzar, finalmente.

Era 31 de diciembre y yo avanzaba a toda velocidad en el auto cargado de cosas, personas y fantasmas, como la calcomanía de Proveeduría Deportiva, mientras hacía consultoría con los chicos. Pienso en ellos y es como si no pudiera narrarlos. Hoy ya son un oso y una cigüeña, un delfín y un armadillo. Van por las calles de Chacarita, nuestro nuevo barrio, escriben sus propias novelas con el frasco de tinta china que les presté. O con otro. Escriben novelas que ya no entiendo, de las que ya no sé. Solo sé que en un momento te das cuenta (me di cuenta) de que la novela sigue siendo la misma: la flor que me inventé, el sol que me creí, eran tuyos. Solo había avanzado unos milímetros en la ruta de los genes. Fue por esa época que empecé a aceptar que la jungla de la creación de la propia identidad no es más que moverse unos pasitos. A veces creo que todas las hormigas enardecidas que caminan por mi cabeza dejarán de hacerlo si les doy un abrazo a vos y a mamá. Si tenés cinco segundos para pensar, las cosas son bastante simples. Pero algunos nacemos con una cabecita que nos hace dar unas vueltas de más.

Ya eran cerca de las doce de la noche y parecía que íbamos a tener que dormir en medio de la ruta cuando vimos a los lejos una ciudad iluminada. Nos acercamos. Los habitantes de la ciudad lanzaban fuegos al cielo para celebrar el fetichismo del calendario. Año Nuevo en Villa Regina, Río Negro.

Dormimos en el auto junto a un río, y jóvenes veinteañeros fueron y vinieron toda la noche por al lado nuestro. Yo me bajé seis latas de Quilmes y a la noche me hice pis. Faltaba un trecho para llegar a Bariloche.

Una estación de servicio en algún lugar de la planicie petrolera neuquina. El Limay lamía ahí cerca la ruta. Yo necesitaba dormir quince minutos de siesta. Les pedí a los chicos que me dejaran dormir, que jugaran en los juegos al menos quince minutos. No tenía más fuerzas, y el sol allá arriba era como la tapa dorada de un frasco de miel. Trituraba con su brillo mi calva consolidada. Oía los gritos de los chicos. Uno siempre oye más fuerte los ruidos de los propios, el rugir de la propia banda.

Bariloche, de repente, allá abajo tras el Huapi después de una curva. Pasamos el centro y seguimos las indicaciones. Bajamos la barranca que llegaba hasta la casona alquilada. En el parlante del Gol, hicimos sonar bien fuerte «Los chicos», de Calamaro, una canción de punk melódico en la que Andrés les habla a sus compañeros muertos.

Esos quince días en Bariloche: me pasaba mucho tiempo encerrado en el cuarto intentando sin éxito leer esos libros de literatura norteamericana que me había llevado para preparar un curso. ¡Ambiciones enormes, resultados deformes! Algunas noches me fui solo al centro de Bariloche a tomar una cerveza.

Era la época de los locutorios. Incluso en ese lugar bastante aislado, unas cuadras por el camino de tierra, en medio de las casonas suizas del kilómetro trece, había un locutorio. Una tarde fui a contestar mails. Antes, pedí una cerveza. Con la delicia de la cebada fermentada en mis papilas, me sumergí en la ansiedad de las notificaciones, de los chats inconclusos, de los mails por venir.

Creo que el primero que me habló de Chamorro fue Fabián. Coincidieron en la famosa beca de escritura creativa en Iowa. Se conocieron en un bar. Alguien les contó que en ese mismo bar se habían conocido John Cheever y Raymond Carver en el año 73, y que esa noche, la noche en que se conocieron, Cheever y Carver salieron gateando de ese bar, de lo borrachos que estaban. Fabián y Chamorro decidieron imitar a Cheever y a Carver, y salieron gateando del bar. Unos días más tarde, por algún motivo, se agarraron a piñas.

Chamorro y yo nos hicimos amigos con una amistad hostil de poetas inseguros. Creo que eso era todo: la inseguridad. Hombres con mandatos de osos convertidos en pekineses asustados. Algunas mañanas me despertaba y tenía largos mensajes de Chamorro en Facebook, cuando ya nadie usaba Facebook. Me hablaba mal de un amigo suyo que se había hecho famoso. Obsesivamente. Una y otra vez. Hacía largas digresiones sobre hip hop y sobre poesía y después volvía a la cuestión que lo obsesionaba.

Era un fantasma instalado en mis huesos, otro más.

Entre los chorros confesionales a altas horas de Chamorro en Facebook, pude distinguir que me invitaba a editar un libro con los chicos del Perro Negro, una editorial mínima de Santiago. «¿No tenéi unos poemitas por allí que hayas escrito este año? Ellos te editan y te podrás venir a Santiago con todos los gastos pagos, hueón». Me dijo aquello de que iba a leer en tal lado y en tal otro y en tal otro, y que podía juntar mil quinientos o dos mil dólares y con ello pagar la estadía y llevarme un dinero.

Convoqué a las musas y revisé mis escritos. Encontré algo que había escrito unos meses antes. Era un largo poema al que había llamado «Muchacha kirchnerista». Tenía un estribillo: «Ey muchacha kirchnerista, ay muchacha kirchnerista». En el medio, le hablaba a alguien. No a ninguna chica en concreto, sino a cualquiera y a todas esas chicas con las que había salido alguna vez, las que eran kirchneristas y las que no, girando como un trompo suelto después de separarme. No sé a quién le hablaba ni qué quería decir. Era una ensalada de melancolía política y apuntes urbanos, y en el final le di un toque distópico con una «nieve mal cortada» que caía sobre Buenos Aires. El poema no era ni a favor ni en contra. No sé qué era. Básicamente era el punto más alto de mi confusión mental.

Se lo mandé a Chamorro. A los dos días me respondió que los chicos del Perro Negro estaban entusiasmados, que me editarían el libro con el nombre Muchacha kirchnerista. Así fue que surgió mi gira chilena. Unos fantasmitas editarían mi obra y el mítico Chamorro se ocuparía de mi gira mágica y misteriosa.

El aire de las montañas y el agua del lago Nahuel Huapi parecían estar a mil kilómetros de ese locutorio. Pedí otra lata de cerveza. La chica que atendía me miró medio raro. En la casa me esperaban a comer, pero yo me dispuse a responder una larga entrevista por mail que me quería hacer Chamorro. Eran, literalmente, sesenta y tres preguntas. Muchas de ellas pedían una respuesta larga. Me pedí otra cerveza, y otra y otra y empecé a contestar sin pensar, cada vez más ebrio. Contestaba una pregunta y se la mandaba, contestaba otra pregunta y se la mandaba. Estuve tres horas contestando. Llegué cuando ya habían terminado de comer. Nadie dijo nada. A veces también me sentía un fantasma en mi propia familia.

Un tiempo más tarde, Chamorro me mandó un link con la entrevista en una revista chilena. La entrevista estaba anunciada en la tapa: «Santiago Llach: Prefiero la prosa de Facebook antes que la del hijo de puta de Fogwill».

Un día antes de irnos, mamá me deslizó al despedirse un sobre con cien dólares, pero me quedaba una noche todavía en Bariloche y esa noche salí y los gasté. El dinero no era algo que pudiera mantenerse por mucho tiempo en mis manos.

Una mañana, arranqué con los chicos para la ruta hacia La Angostura. Bajo el sol melancólico y brillante de la Patagonia, doblé a la izquierda en la ruta que va hacia el paso fronterizo Cardenal Samoré. Entrar a otro país es cortar un hilo. Con mi nave de fibra hecha en Vicente López, con mis dos criaturas amasando todo esto en el inconsciente, allá iba, el errante, sin destino, hacia el espacio exterior. Embrague, palanca, acelerador, freno. El hilo de mi vida. Las manos al control del asunto. La ficción del control.

Esa noche dormimos en Valdivia, en un hostel sobre el puerto al que recuerdo acuático, veneciano. Por mensajes de texto llegaban noticias de que toda la familia estaba con vómitos, probablemente por un pescado que habíamos comido en Colonia Suiza. A nosotros, hasta ahí, no nos había pasado nada.

Cuando pasé la tarjeta por el posnet en el hostel de Valdivia, me rechazó el pago por falta de fondos. Le dije a la chica de la recepción que iba al banco a extraer dinero. El auto ya estaba cargado, así que nos fuimos sin pagar. En la ruta Beni se empezó a sentir mal. En el medio de la ruta vomitó. Yo vomité llegando a Temuco. León, cuando entramos al hotel rústico. No tenía plata, ni nafta, y estábamos los tres con malestar estomacal y vómitos. ¡Eso sí era beatnik! El crédito familiar estaba agotado, así que la llamé a Marina para pedirle plata. Tampoco tenía. Pero me dijo que Paula, su hermana, tal vez me podía prestar. La escena es esta: los tres en el Gol, descompuestos, en una plaza de una ciudad de provincias, esperando una transferencia de cincuenta dólares por Western Union, que tardó un rato en llegar. Volvimos a dormir en Temuco y ya al día siguiente nos sentíamos mejor. Hicimos los seiscientos kilómetros restantes a Santiago.

Chamorro, nacido de madre soltera en una familia humilde de Santiago, se había podido comprar un departamento con el dinero que ganó en un concurso de poesía. Chile evidentemente era un país generoso con los poetas: sin duda lo sería conmigo. Chamorro fue generoso conmigo: me prestó ese departamento, de cuyo alquiler temporario vivía.

La Hiena, el editor de Libros del Perro Negro, era un Danny DeVito turco. Lo primero que me contó cuando nos saludamos fue que había cogido con una poeta argentina que yo conocía. El otro editor del Perro Negro aparentemente era mudo.

Marina había volado a Santiago con su novio, un DJ que hacía mashups. Los chicos fueron con ella a la presentación. La Hiena y el Mudo me mostraron los ejemplares de Muchacha kirchnerista. Era el primer libro que publicaba en diez años. Mi fama como joven poeta me había rendido esos diez años.

—¿Entonces por leer acá me van a pagar 400 dólares?

—¿Quién te dijo eso? —me preguntó la Hiena.

—Chamorro.

La Hiena casi se muere de risa. Hasta el Mudo emitió unos sonidos labiales.

Empezó la presentación y Chamorro no había aparecido. En medio de mi lectura, escuché unos gritos. «Argentino hijo e’ puta, huevón». Era Chamorro.

Cuando terminó la presentación, salimos a la vereda y nos pusimos a hablar con siete u ocho chilenos. Los nombres se me mezclan. Había uno parecido al Señor Barriga que más adelante iba a convertirse en una estrella de televisión. Otro era un historiador argentino-chileno. En un momento, la Hiena me dijo:

—Cuando cuente hasta tres, corremos y me sigues, ¿está?

—¿Por qué? —le dije.

—Tú corre.

Corrimos todos. Cuando dimos vuelta a la esquina, se pararon. Todos teníamos vasos y botellas de cerveza en la mano.

—¿Qué pasó, qué fue esto? —les dije.

—Es que había que evitar al borracho perdido de Chamorro.

Nos fuimos al departamento de uno. Hablamos a los gritos de literatura y de política. En un momento, la Hiena apareció con un ejemplar de Muchacha kirchnerista y me dijo:

—¡Jala de acá, argentino!

Y me mostró unas rayas de nieve mal cortada que dibujaban la P y la V.

Cuando levanté la vista, vi por la ventana una bandada de pájaros formando una P y una V en el cielo. Ya había amanecido.

De repente, de la nada, una amiga de Marina se murió y ella se tuvo que volver a Buenos Aires. El límite de la tarjeta se me había renovado y pude seguir gastando a cuenta. Una tarde bajamos con los chicos para ir en el Gol a un cerro y la caja con cincuenta libros de literatura norteamericana ya no estaba. ¡Los ladrones chilenos también eran poetas! Nos invitaron a la casa de Neruda en Valparaíso, y allá fuimos con mis hijos y los dos perros negros. Leí unos poemas, y por supuesto no me pagaron nada. Pero le inventé al director de la casa un problema bancario, y me prestó gentilmente cien dólares. Nunca se los devolví; siempre quiero escribirle en Facebook, pero me da vergüenza.

A Chamorro casi no lo vi, pero cuando llegó la hora de partir me pidió viajar con nosotros a Buenos Aires. La idea de manejar 1.500 kilómetros con Chamorro al lado mío, fumando, me resultaba deprimente. Pero él había sido generoso conmigo; me prestó el departamento y consiguió que me editaran en Chile. No pude sino decirle que sí. Manejé las dos horas y media hasta la frontera en silencio.

—¿No quieres poner un poquito de Snoop Dogg, Santiago? ¿O prefieres Miles?

Y sin esperar mi respuesta subió el volumen.

Estábamos llegando a la frontera. El manejo de los autos empezaba a ser al estilo argentino. Ya no había velocidad máxima como en el resto de Chile. Tuvimos que pararnos unos metros antes de un túnel donde estaban los puestos de ambas aduanas. Paramos atrás de otro Gol rojo; había por lo menos cincuenta autos en la fila. Chamorro me hablaba. Los chicos dormían.

—Me tenés podrido, Chamorro.

—¿Qué dices, idiota?

—Que me tenés podrido. Bajate de acá.

Chamorro se bajó. Solo había traído una mochilita con pocas cosas. Los chicos se despertaron y lo vimos cruzar la ruta y caminar hacia la montaña, donde no había otra cosa que rocas y vegetación. Nunca más volví a hablar con él. En las redes sociales lo fui perdiendo, y tal vez alguna vez lo eliminé de mis amistades, porque ahora no me figura. Tampoco supe nada más de él.

Un par de años más tarde, fuimos con vos y con León a ver Central-Quilmes en el Gigante de Arroyito. Era 2013 y yo ya estaba aprendiendo a ser una sola persona, a tranquilizar a los demonios, verlos venir y decirles tranquilo, tranquilo, no pasa nada.

Era la vuelta a Primera después de tres años en la B. De regreso, ya de noche, manejé por la Autopista Rosario-Buenos Aires. León se durmió en el asiento de atrás y vos y yo hablamos bastante. Un rato después se despertó. Tenía puesta su remera de Central del 95 que fue mía, la del Central de Palma y el Polilla que ganó la Conmebol.

—Quiero hacer pis, pa —dijo después de unos kilómetros en que solo se oían los ruidos del motor del Focus y los de los camiones.

Estábamos llegando a Zárate. Entramos en una Shell. Unos barriles de nafta gigantes y vacíos rodaban y se golpeaban con el viento. Algunos fardos deshilachados se trepaban a los barriles. La estación de servicio estaba iluminada, pero cerrada. Probamos la puerta del baño; nada. Volvimos a treparnos al auto y avanzamos unos metros, como para ir a buscar otra, pero casi en el borde de la ruta puse punto muerto.

—Mejor meemos acá —dije.

Volvimos a bajar los tres y nos pusimos a mear: abuelo, padre, hijo, uno a un par de metros del otro; vos con tu vejiga reconstruida. Hacía frío y había viento, pero era más bien como respirar. Pasó un camión y tocó bocina. Después un auto con un trapo de Newell’s en la luneta; alguien bajó la ventanilla y nos gritó, pero el contenido de lo que dijo se perdió en los campos de soja. Vos le gritaste «¡no abandones!» y León se cagó de risa y se agarró los huevos. Desde donde estábamos veíamos, en la zona iluminada de la Shell, los barriles vacíos haciendo su concierto en la noche de la pampa gringa, su baile descolado, una pelea de box entre contendientes cansados. Nos sacudimos en silencio y nos abrochamos los pantalones. Algo había quedado atrás; no era poco.