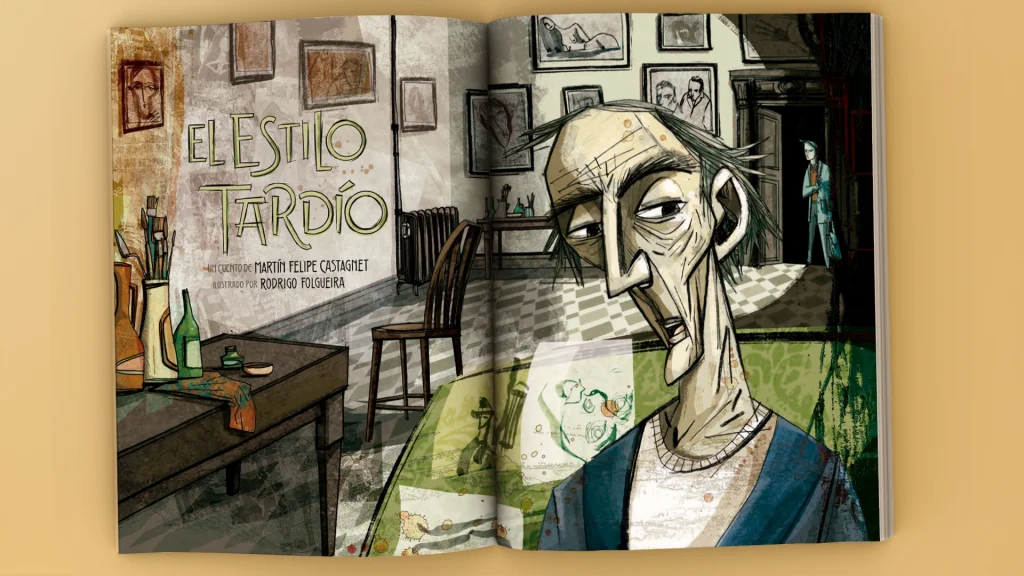

La casa era grande pero el jardín era inmenso. No había timbre por ninguna parte: para entrar había que abrir el portón y atravesar ese verdor larguísimo hasta la casa, y solamente si uno se atrevía a caminar entre los terribles mastines que se amontonaban junto al portón de entrada. Sus cabezas eran tan grandes como la mía, y ladraban cuando uno estaba del otro lado, todavía sin animarse a entrar. Pero una vez que uno lo hacía, con el miedo de morir devorado por los perros, los animales dejaban de ladrar y solo te empujaban con amabilidad a lo largo del trayecto hasta la casa de su amo, el viejo Salamandro.

Y así ocurrió también la última vez que lo vi, igual que la primera. Los perros me cabecearon, ya habituados a mí luego de siete años de visitas constantes. Yo todavía no me había aprendido sus nombres, o mejor dicho los conocía de una forma imperfecta: Sansón, Salomón y Matusalén, pero no sabía cuál era cuál y había al menos cinco mastines. Ahora me doy cuenta de que ni siquiera sabía de qué sexo eran.

Cuando llegué a la casa, tras sortear los vericuetos del camino (desde una máquina de cortar pasto oxidada hasta un descapotable abandonado, que nunca había sido de buen gusto y ahora era directamente un esperpento, sin contar la maleza y los nuevos álamos que alguien debería haber arrancado de raíz) y desprenderme de los perros, subí los dos escalones del recibidor y golpeé la puerta principal, como siempre hacía, pese a que estaba entreabierta, cosa que no era habitual. Supe entonces que tenía compañía, porque para esa altura Salamandro apenas si podía levantarse.

Desde hacía tiempo era claro que estábamos frente a sus últimos días. El viejo maestro, siempre tan infatigable, tan alto y doblado sobre la mesa de trabajo, estaba postrado en su camastro. «Y cuando se levanta es peor», me había dicho la enfermera por teléfono, «porque se necesitarían cuatro personas para atarlo, y se pone a destruir cosas como si se le hubiera activado una célula terrorista». Era perceptiva y me hacía reír con sus ocurrencias, Rosa, quizás desde un poder cifrado en su nombre completo: Rosa Mística. «Él dice que está creando, pero ya sabe usted cómo es». Y bien que sabía yo. El talento del maestro se había apagado mucho antes que su lucidez o sus fuerzas. Había tenido una época dorada, desde los cincuenta hasta cuando cumplió los sesenta, siendo generosos. Esos años habían sido el pináculo flamígero de una vida dedicada por entero a la pintura, y los últimos veinte años, bueno, habían sido vivir de las sobras de ese banquete.

Un día, al parecer, se le había acabado la inspiración, como si hubiera tenido un accidente cerebro vascular en el órgano de la percepción artística, lo que a mí en secreto me gustaba llamar la artícula. La artícula estaba en las tripas, junto a la médula espinal, y por encima del culo. Ese lugar, cuando nos concentramos en nuestro arte, que se tensa cuando inhalamos hondo, y que tiembla cuando hacemos algo bien y se ablanda cuando hacemos algo mal. La artícula de Salamandro, por así decir, venía fallando desde hacía veinte años y solo generaba cagadas. Me daba algo de culpa porque ese período empezó justo cuando yo comencé a interesarme por su obra. Como si de alguna manera la irrupción de su obra en mi mundo lo hubiera secado, o más bien como si su talento se hubiera canalizado hacia mí hasta vaciarlo. Luego pasaron trece años hasta que me tomó como pupilo, en los que yo mientras tanto terminé el secundario, estudié una carrera universitaria que me permitiera mantenerme sin inconvenientes, hice mis primeras armas en los talleres que me aceptaron, y fui aceitando mis relaciones sociales hasta que finalmente llegó el día en que alguien me presentó al maestro y yo ya tenía el nivel suficiente (es decir que ya le había canalizado el talento) como para que me aceptara. Y había sido, en esos años, un docente a la altura de sus mejores días, aunque su obra actual ya no lo representara. Como si su artícula solo funcionara hacia el afuera, el mundo exterior, donde era implacable y generoso a la vez, lúcido y carnicero, pero no, definitivamente el órgano artístico ya no funcionaba hacia su mundo interior.

Por eso Rosa Mística no tenía que explicarme las paredes manchadas con quién sabe qué, los cartones trozados a mano, la insuficiencia evidente para generar una obra nueva, que disfrazaban, y nuestro lamentable discurso repetido mil veces: la incomprensión de la crítica al genio espontáneo del último Salamandro. Lo cierto era que el tipo apenas estaba lúcido y se cagaba en los pañales sin siquiera avisar que necesitaba ir al baño. Así desaparecía nuestra última esperanza de que dejara una gran obra, algo que legitimara una vez más la genialidad absoluta de su etapa adulta (cada vez se la recordaba menos, y nunca lo suficiente) y nuestra genealogía como sus discípulos.

Hablo en plural porque efectivamente la puerta entornada significaba que estaba el otro pupilo de Salamandro, un chico muy jovencito que se llamaba Uriel, cuyo vestuario era más interesante que su obra. El problema, a mi entender, era que había decidido continuar el estilo modernista de su tutor, un callejón sin salida porque no se había percatado a tiempo de que Salamandro ya no era un artista, y lo había dejado de ser hacía tiempo, de lo que solo había quedado la buena y vieja cáscara docente. En cuanto a mí, por supuesto, era el discípulo que continuaba su etapa clásica, que en el fondo era su única etapa, si sacamos sus obritas de juventud, pecados típicos de formación que no vale la pena mencionar, y por tanto su único discípulo.

Uriel, encerrado por ese error de concepto, no sabía cómo avanzar y por eso se dedicaba a lo que estaba haciendo cuando entré: le cocinaba el almuerzo. Era buen cocinero, el pibito, y no era casualidad que yo muchas veces cayera al mediodía.

«Chucky», tosió Salamandro desde la cama, mientras Rosa le masajeaba los pies deformes. El maestro tenía puesta su bata de tela de toalla, con un parche en el bolsillo que siempre me alegraba la vista: una cabeza con alas. Era una especie de símbolo que tenía, un talismán decía él. Aparecía seguido en su período de plenitud, y siempre me recordaba esa majestuosidad inmensa de los lienzos, lo ultramundano de los tópicos, una extraña mezcla de lo sublime, lo perverso y lo maravilloso. ¿Pero quién puede describir un cuadro? Las mejores pinturas escapan a la letra. «Chucky, ¿me trajiste lo que te pedí?».

«Qué le pidió ahora el viejo sucio este», dijo Rosa sin dejar de masajear. Era la única que tenía el permiso de maltratarlo. Uriel lo había hecho una vez y tuvo que correr toda la longitud del patio en una huida estrepitosa de la golpiza que recibió. Entonces todavía tenía fuerza, Salamandro.

Me hice el que no había escuchado durante unos minutos más, solo para disfrutar la situación. Entré a la cocina y olí la comida. «Qué rico lo que estás preparando, Uri, vos sí que tenés talento». El chico, con arito solo en la oreja que justo le veía, giró apenas la cabeza y dijo: «Esta es la comida de los mastines, pero si querés te doy un poco». Entonces dejó de revolver la olla y vi que efectivamente era una polenta con quién sabe qué adentro.

«Te estoy jodiendo, nosotros ya comimos pero si querés te doy un poco, sobró un poco en la heladera».

«¡Chucky!».

Abrí la heladera y saqué un tupper: ravioles de seso. Los puse a calentar en el microondas.

«¿Por qué almorzaron tan temprano?».

«El maestro está despierto desde muy temprano. En realidad ni siquiera durmió. Ayer me tuve que quedar acompañándola a Rosa porque se puso difícil. Tampoco comió nada, fijate que sobraron un montón de ravioles».

«¡CHUCKY! ¡TE ESTOY LLAMANDOOOO!».

Resoplé y dejé que el microondas siguiera con lo suyo, aunque quedaban pocos segundos. Me acerqué a la cama esperando el clic del armatoste cuando terminaba de calentar, como si en ese sobresalto algo metálico se desprendiera en su interior. Ese ruido siempre me ponía nervioso y apagaba antes el microondas para que no sonara.

«¿Lo trajiste o no lo trajiste? No me vengás con vueltas».

Clic. Ahí estaba el ruido nomás, un chasquido metálico como si se hubiera soltado un músculo del mundo.

«Me viene insistiendo desde ayer, si lo hubiera traído cuando le prometió quizás ayer se me dormía», dijo Rosa, mientras el viejo trataba de zafar los pies.

«A quién le interesa dormir, hay que trabajar. Ese es el problema, nadie quiere trabajar, y vos sos la primera, Rosa Mística, te venís aprovechando de mis buenas intenciones y que no quiero dejarte en la calle, porque ya debería haberte echado a la mierda, ladrona, dónde están mis cosas, me robaste los pinceles, Chucky, decile algo, no puedo pintar, se me acaba el tiempo y solo me quieren dormido, yo sé que me drogaron, la espuma del café estaba rara».

«Ya no toma café», me dijo Rosa, «se lo prohibió la doctora».

«Qué sabe la doctora lo que tomo y lo que no. Si yo te pido una línea, Chucky, vos me la tenés que traer. Es tu obligación a tu maestro».

Rosa me miró con mala cara y sus ojos buenos.

«No me diga que le trajo eso».

«Son mis últimos días, Chucky, vos me debés todo, ¿entendiste? Yo también tuve maestro una vez. Yo también tuve que darle todo de mí, cuando llegó el momento, hace mucho tiempo, cuando el mundo era joven. Ahora te toca a vos, no te sueltes, mirame, todo lo que hiciste fue esperando este momento».

Uriel apareció a mi lado, todavía arremangado: Salamandro me agarraba con tanta fuerza de los ojales que ni me di cuenta cuando se acercó.

«Sabe que puede contar conmigo, maestro», dijo Uriel. Siempre el perrito faldero, el sexto mastín que nunca muerde, cocinero amateur y lameculos profesional.

«¿Trajiste lo que te pedí?», me insistió Salamandro. Estaba tan cerca mío que me daba cuenta que olía a pis, que dentro de poco Rosa nos diría que tenía que cambiarle el pañal, que tenía las cejas más despeinadas que nunca, y me dieron ganas de peinarlas una por una, de arrancar a las desobedientes.

«Lo traje», dije al fin, y la voz me salió ronca.

«Drogas acá no», dijo Rosa, cruzada de brazos.

«Rosa querida, me drogué toda mi vida, sodomicé y me sodomicé con gusto, y fui extremadamente cruel. No te dejes guiar por los restos mortales de este viejo choto en el que me convertí. Pero no, no le pedí drogas, quiero exactamente lo contrario, ¿es que nadie puede entender que necesito pintar una vez más? Creí que tendría tiempo para encontrar una última gran obra, la busqué aquí y allá, pero no está en ninguna parte».

Rosa lo miró con lástima: creo que prefería que se drogara.

«Qué es lo que te pidió exactamente», quiso saber Uriel, lo que significaba: qué clase de estilo tiene pensado el maestro para su última obra y por qué no se lo había pedido a él. Ambos sabíamos que no quería morirse sin acceder a una nueva etapa, que fuera una síntesis de su vida y a la vez que dejara atrás todo lo anterior.

Abrí mi bolso en silencio y empecé a sacar lo que Salamandro me había pedido hacía unos días. Los papelitos que anunciaban a las prostitutas de la ciudad, que pegaban en filas interminables uno al lado del otro en los afiches de la avenida y del microcentro. Papeles rosas, celestes y amarillos, del tamaño de figuritas, que anunciaban los servicios de una tal Cristal o la promoción súper especial de parte de las más traviesas. En su delirio me había pagado el encargo con una moneda extranjera que siempre usaba a modo de sello para firmar su obra, y yo, avergonzado, no supe decirle que no.

El resto se quedó en silencio mientras yo apilaba los montoncitos. «Ja ja ja, Chucky», dijo al fin el maestro, «ahora sí estoy listo», y comenzó a meterse los papelitos en el bolsillo de la bata, entre la bata, debajo de las piernas, debajo de la almohada y de las sábanas.

Un rato más tarde, mientras comía mis ravioles en la cocina y Salamandro por fin dormía, uno de nosotros dijo: «No sabemos si faltan días, horas o meses, pero tenemos que estar listos. Cuando suceda van a venir los periodistas y los funcionarios del estado van a querer sacar tajada también. Lo mejor sería que cada uno agarre algo que quiera llevarse antes de que sea demasiado tarde».

Cuando empezó a oscurecer me fui de la casa. Salamandro todavía seguía dormido, como si realmente lo hubieran drogado. Se lo veía pálido y respiraba con dificultad, y peleaba entre sueños con quién sabe qué. Este monstruo admirado, que tanto miedo me supo dar, pensé, que cuando me equivocaba me golpeaba la espalda con la vara de la misericordia, una fabulosa regla de madera que todavía formaba parte de mis pesadillas, y lo único que me estaba llevando de la casa. Le saqué la energía y ahora su talento es mío, me había asegurado de que así fuera, él iba decayendo mientras yo prosperaba, y aun así ahora me daba lástima, por todo lo que me había enseñado, por el gigante de la pintura que supo ser. Ese Salamandro es el que ahora está en los museos, me dije cuando me ponía de vuelta el abrigo, no es el que está ahora metido en la cama y abrazado a sus papelitos de la calle.

Los mastines me acompañaron todo el camino que iba del jardín hasta la entrada, salvo alguno que se detuvo a hacer pis sobre las ruedas desinfladas del descapotable, y cuando me di vuelta para cerrar el portón me miraron con lástima. Reflejado en esas cabezotas blandas, como derretidas por la tristeza, el fracaso se transformó en un sentimiento insoportable.

Salamandro murió tres días después, y lo primero que hice en el velorio fue darle un abrazo a Uriel. Sé que varios críticos aprovecharon el momento para mirarnos. Le pregunté por los últimos días del maestro, pero resultó que no se había animado a quedarse la última noche, alegando una descompostura, o lo que era más obvio el horror a la muerte que suelen tener los vivos, de modo que Rosa había sido la única testigo de esas horas finales.

Luego me dijo, como si me hubiera leído la mente, que el maestro se había muerto sin un último estallido de lucidez. Su voz transparentaba la decepción: era claro que ahora él también admitía que el período modernista de Salamandro no había llegado a tener ninguna obra maestra, solo una búsqueda sin propósito, una aproximación sin rumbo.

En cuanto pude, ya que no dejaban de acercarse para darme el pésame, me acerqué a la pobre Rosa, que lloraba en un rinconcito junto a los sánguches de miga. A esa altura ya era más familiar de Salamandro que los buitres de sus sobrinos.

Después de un rodeo le pregunté si en esos últimos días el maestro había logrado pintar su dichosa última obra.

«Es lo único de lo que hablaba, cuando no eran galimatías, pero nunca llegó ni siquiera a acercarse al taller donde tenía el lienzo», dijo Rosa.

«Bueno, te queda el consuelo al menos de haberlo cuidado hasta el final».

«Yo no estuve cuando murió», me respondió algo avergonzada. «O sea, estaba pero no en la casa, sino en el patio. Los mastines se estaban comportando raro. Abel lo mordió a Caín, mucha sangre, uno de los perros incluso llegó a saltar la tapia».

Entonces así era cómo se llamaban los perros esos. Intenté identificarlos mentalmente, sin resultado.

«¿Uno de esos mastodontes saltó la tapia? ¿Estás segura que no la pasó por debajo o algo así?».

«Lo vi con mis propios ojos. Actuaba como desesperado. Ahora no sé ni dónde está. Algo deben haber presentido, son animales inteligentes».

Como última despedida, de manera teatral golpeé tres veces el ataúd con la vara de la misericordia. No lograba obligarme a llorar: la artícula del maestro había muerto hacía mucho tiempo y la habíamos estado velando todo este tiempo.

Los varios sobrinos de Salamandro nos miraban como si fuéramos sus enemigos; apenas si se saludaron entre sí, enfrentados como estaban desde hacía tiempo por el futuro legado de alguien que todavía seguía vivo entonces y que en ese momento todavía ni había comenzado a pudrirse. Pero ninguno lo había visitado en esos últimos días, y cuando sonaron los teléfonos aparecieron junto a los periodistas y las instituciones.

Esa misma noche, un juez resolvió un recurso de amparo que impedía acceder a la casa, con el objetivo de que ninguna de las partes involucradas pudiera retirar nada del patrimonio del famoso maestro. Dispuso tan rápido «la colocación de sellos y el cerramiento con llaves», como decía el documento, que Rosa apenas si tuvo tiempo y permiso de sacar sus pocas cosas, que fueron incautadas, examinadas y devueltas. El juez también impuso vigilancia frente a la vivienda, «ya que en su interior habría obras de alto valor artístico».

Me eché a reír, pensando en los papelitos de la calle que pronto irían a encontrar los sobrinos. Salamandro se había transformado en un maestro sin obra, un genio sin pincelada, valioso en la enseñanza para aquellos que lo admirábamos, sin duda, pero su etapa prodigiosa se había vendido hacía mucho a diferentes compradores y museos (con lo que había comprado la casa, la máquina de cortar pasto, el descapotable arruinado, la manutención de Rosa, la comida de los mastines y también la que comíamos Uriel y yo). Me dio una lástima atroz, y algo de vergüenza también. ¿Había sido un mal discípulo, por no haber logrado que mi maestro tuviera un último período de gracia? ¿O estábamos todos destinados a enfrentarnos con nuestra respectiva decadencia, por mucho talento que tuviéramos? Quizás Salamandro había muerto porque ya le había chupado hasta la última gota; mi alimentación había terminado y lo último que quedaba de él ahora vivía en mi cuerpo.

Retomé mi trabajo frente al lienzo, abandonado en esos días de despedida. No podía concentrarme, pero tampoco dejar de mirar la tela y los pigmentos. Tanto me perseguía la muerte de Salamandro con su hedor que me olvidé que había puesto a recalentar una taza de té, y cuando sonó el clic del microondas tuve de pronto una idea íntegra, completa en su realización del principio hasta el final.

Iba a pintar yo el último cuadro de Salamandro. ¡Clic! Eso era lo que el viejo me había pedido: no los papelitos, un desvío de su confusión, sino que yo fuera él. Me lo había rogado, y por eso me había entregado su sello, la moneda extranjera. ¡Clic! Además, hasta entonces nadie le prestaba verdadera atención a mis cuadros, pero si revitalizaba su obra con un último milagro la mía podría prosperar también. ¡Clic, clic, clic! Lo único tenía que hacer era pintar una obra maestra y, más difícil todavía, meterla en una casa vigilada por la justicia. Cuando al fin me tomé el té, estaba frío una vez más.

Me puse a trabajar de inmediato. Parado frente al lienzo, mentalmente dentro del lienzo, pensé: después de un período de juventud, un período de apogeo y otro de declive, ¿cómo sería el estilo tardío de un verdadero artista? Cuando en esa última etapa de sus vidas logran sacarse de encima el peso de los años, el cansancio de los huesos y la repetición, el yugo del trabajo, y logran cohesionar ese todo en una belleza apreciable: debía ser una obra cristalina pero densa. No un cierre prolijo sino una clausura de lo viejo, una apertura hacia adelante pero ya no frenética sino comprensiva. Mis pinceles trabajaban solos. Tantos años imitando a Salamandro, apartándome de Salamandro, alimentándolo, caminando entre sus perros, y nunca había pintado con tanta facilidad como ahora que yo era Salamandro, no su discípulo sino el viejo en persona, como si todo el talento que había canalizado hacía mí por fin se hubiera decantado, tras su muerte, en una posesión demoníaca. Podía oír su risa, alentándome: ¡Chucky! ¡Finalmente dejaste de ser vos! ¡Ya sos un artista!

Los óleos descubrieron, como velado por la bruma marina, la cabeza alada que el viejo maestro consideraba su talismán. Y a la vez era un sol negro, de amanecer o de atardecer, un agujero donde concluían los hechos. «Soy el viejo maestro», me decía en voz alta, «en un cuerpo joven y bello. El pincel no me tiembla, mis órganos funcionan». Conocía a la perfección la técnica de Salamandro, los lugares donde elegía ser desprolijo, las marcas secretas que dejaba como un mensaje en código solo para entendidos: una chorreadura aquí y allá para abrir la pieza, un punto rojo en el lugar indicado, la huella contra el óleo espeso de la moneda extranjera que él me había legado, a modo de medalla y firma.

Terminé la pintura antes de lo previsto y me quedé dormido, extenuado, pero a los pocos minutos de acostado logré despabilarme, contra la voluntad de mi cuerpo. Mi mente me seguía haciendo clic, cada vez más fuerte. No puedo acostarme ahora, me dije, y a duras penas logré despegarme del colchón, como si yo todavía fuera el viejo Salamandro, debilitado hasta el extremo. La pintura ya estaba seca; enrollé el lienzo y me arrastré hasta el auto. A duras pensas manejé hasta la casa, con el lienzo y la vara de la misercordia junto al asiento del acompañante. El reloj del tablero me decía que era de noche pero no tan tarde como creía; los faroles me iluminaban las manos como un parpadeo constante y estaban manchadas de óleo, ni siquiera había llegado a lavarme. No quise imaginarme cómo estaría la cama a la luz del día, en el estado en el que me había acostado.

Apagué los faros para las últimas dos cuadras y me estacioné despacio, a una distancia prudencial. Había un patrullero estacionado, pero estaba con el celular, seguramente aburrido sin tener nada que hacer. Agarré el lienzo y me bajé del auto. El portón estaba cerrado pero era fácil saltarlo. De pronto me acordé: ¡los mastines! Iban a ladrarme, como siempre lo hacían, los cinco perros infernales hasta que uno cruzaba y entonces te acompañaban a empujones. Pero no había ninguno. Ni Sansón ni Salomón ni Matusalén ni Caín ni Abel. Me alegré dos veces, porque no iba a haber ladridos y porque me acordé de pronto del episodio que nos contó Rosa: finalmente habían pasado del ladrido a la mordedura, la demostración de que nadie podía ser bueno demasiado tiempo. Y también me sentí triste por los perros, que tanto me habían acompañado en mi vida de perro, mientras me escabullía con el lienzo bajo el brazo por el largo jardín oscuro, más allá de la máquina de cortar pasto y el descapotable hasta llegar a la casa, que ahora, sellada como estaba, se veía tan desvencijada como todo lo que se estaba degradando en el patio.

La puerta estaba sellada, como se había anunciado, pero yo sabía cómo abrir una puerta de servicio que estaba escondida en la cocina. Más de una vez había tenido que usarla, cuando Salamandro perdía las llaves, pero que difícilmente los sobrinos, ni hablar los empleados judiciales, podrían haberla identificado. Y efectivamente no estaba sellada, ni siquiera cerrada con llave. Más que una puerta, era un pedazo de pared que tenía la particularidad de haber perdido el picaporte hacía mil años, y solo bastaba encontrar en el suelo el pedazo de madera que hacía de reemplazo y encajarlo en el hueco para hacer girar el pestillo.

Entré con la voluntad de dejar mi pintura donde había pensado, oculta pero fácilmente encontrable en un baño de servicio, como si el viejo maestro se hubiera arrepentido de su último chispazo de grandeza para no quedar como un presumido. Esa voluntad no duró mucho.

Primero olí ese dejo a pis que no termina de serlo, esa sombra de amoníaco, y luego la pátina que deja el encierro, la polenta mezclada con pedazos de carne para los perros, el aguarrás, los diarios sucios que Rosa no había logrado tirar. Algún lugar en lo profundo de mi alma temía encontrar el olor a muerto, y tenía que contenerme para no prender todas las luces.

Fue en el taller donde me encontré con la obra. El lienzo que había estado vacío el último día que visité esa casa ahora estaba completo. Podía reconocer que era el mismo, aunque hubiera sido más simple engañarme que no. Era un cuadro asqueroso, y tener que verlo a oscuras lo hacía mucho peor. En el centro del cuadro había una mujer ciega, con un rostro que me recordaba a alguien, que estaba pariendo en cuclillas una cabeza retorcida, y una sola ala de murciélago lograba salir de la vagina sanguinolenta. La cabeza tenía una mueca llorosa, un mohín infantiloide, mientras que la mujer sonreía con el mismo gesto que las chicas de los papelitos. Vení papito que te como todo, ja ja ja.

Dejé mi cuadro en el suelo y me acerqué al bastidor: quería ver mejor esos ojos ciegos. Encendí la linterna del celular: me temblaba la mano y la luz salía como erizada. Los falsos ojos eran el bajorrelieve de la misma moneda extranjera que el maestro me había regalado.

Entonces escuché ruidos en el interior de la casa y consideré que ya había sido suficiente. Apagué el celular y salí por donde había entrado, tan rápido como me dieron las piernas. Había hecho un par de pasos, en trance, cuando de pronto otra linterna me encegueció. Di dos pasos a tientas y me tropecé con la máquina de cortar pasto.

«¡Alto ahí! ¿Quién sos? ¿Qué mierda hacés acá?», me gritó el policía. Todavía desde el suelo, sin poder levantarme, burlado, me eché a reír, como se ríen todos los enfermos de los nervios y los débiles mentales.

Le dije que era amigo de Salamandro, que lo había cuidado, que no era un ladrón. El policía me ayudó a pararme y me palpó: yo tenía las manos vacías, salvo mi celular y billetera había salido con las manos vacías.

«Decime qué hacés acá a esta hora, metiéndome en problemas».

«Quería saber cómo estaban los perros», respondí. «Solo quería saber si tenían para comer».

«Esas bestias son unos demonios, y así comen», dijo el policía, rastrillando el suelo con la linterna. En la otra mano tenía una pistola. «Pero no están acá. Se los llevaron hace dos días, y no me preguntes adónde».

Me fui caminando con el policía hasta la puerta, y después a solas hasta el auto. Me dejé caer en el asiento y a la luz del farol me miré las manos lastimadas. Ese cuadro no podía ser de Uriel, no era su estilo, no había manera. La llamé a Rosa.

El policía se había acercado, no demasiado pero lo suficiente como para vigilarme. A Rosa no le di tiempo ni a saludarme.

«Decime: ¿el maestro llegó a pintar una última obra?».

«Ya te dije que no, estoy segura».

«¿Y puede que lo haya hecho a escondidas?».

Rosa se rio con esa risa joven que tenía.

«Te pido por favor que no me vuelvas a llamar a esta hora tardía. Estoy casada y no soy tu empleada».

Me bajé del auto y me acerqué al policía.

«Perdón, ¿pero sabés cuántos perros eran?».

El tipo se llevó la mano al bolsillo. Decidí que era mejor volver al auto.

Desde esa noche pasaron varios años. No supe nada más de Rosa. En la biografía que acaba de salir sobre el maestro, solo se indica que no accedió a hablar con nadie. Uriel se transformó en un pintor reconocido y ahora inauguró una muestra donde continúa, con algunos cambios interesantes, el estilo modernista de Salamandro. Para mí no vale nada, pero no es la opinión que predomina. La vara de la misericordia sigue tirada en el piso de mi auto. Y ayer, cuando se realizó la conferencia de prensa de los sobrinos y albaceas del maestro, tras un demorado acuerdo extrajudicial, se anunció jubilosamente la aparición de una última pieza: la obra maestra del estilo tardío.