Ahora que ya llevo unos cuantos años conmigo (tantos como cuarenta y siete), puedo decir, sin temor a equivocarme, que lo que más me gusta en el mundo es dormir. Luego está todo lo otro que ustedes se imaginan con algunas dudas añadidas: no sé muy bien si comer (otro placer), ocupa el segundo o el tercer lugar en el ranking. Aparte de eso, el liderato lo ostenta en solitario y a mucha distancia, el noble arte de dormir. Cuanto más mejor. Dormir, abandonarte, desconectar, dimitir de ti mismo durante unas horas, bajar las defensas, dejar de pensar (conscientemente), notar cómo se te van cerrando los ojos y no hacer nada por evitarlo. Todo eso. Anestesia natural.

A mi tú me dices:

—Oye Andreu, ahora que se te ve cansado y te vas a dormir un rato… es que ha llegado el Rey de España que quiere decirte algo muy importante. Está un poco nervioso y dice que es trascendente para el destino de todos nosotros. ¿Qué le digo?

Yo contestaría:

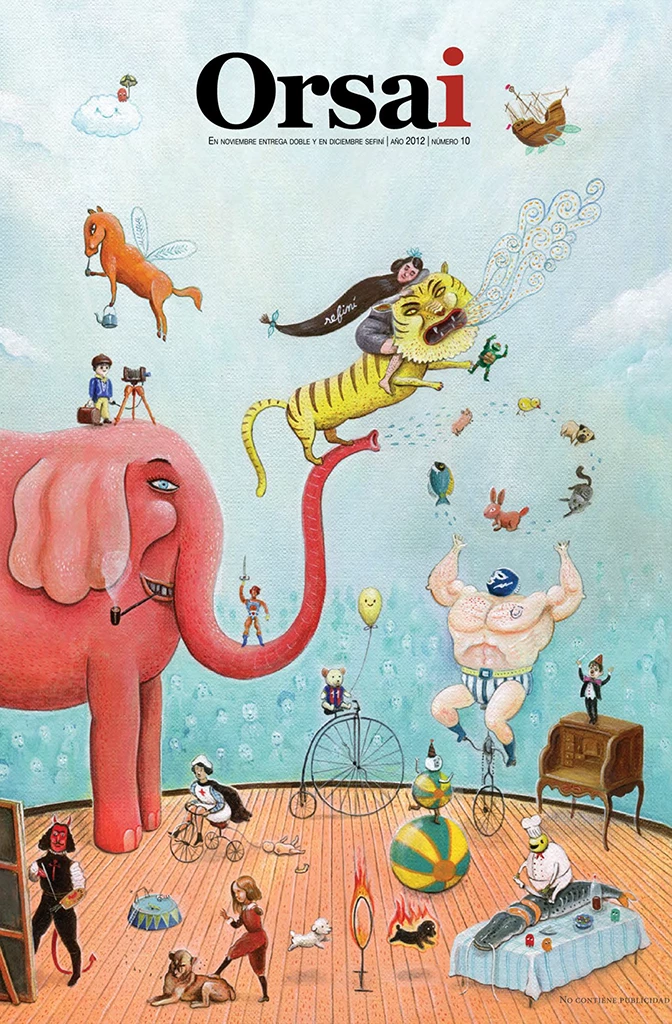

—No le digas nada. Dale un rifle, disfrázate de elefante y distráelo un rato. Yo me voy a dormir y luego hablo con él. Incluso entendería si se marchara enfadado. Si es muy importante, ya volverá. Ah, y no le pongas balas al rifle, no te la juegues.

Sustituyan al Rey por Obama, Bill Gates, la actriz más deseada del momento, un jeque árabe, el secretario general de la ONU o el tío más divertido y ocurrente del mundo. Quien sea. Nada ni nadie puede contrarrestar la fuerza de la gravedad que ejerce sobre mí una buena cama en el momento adecuado. La cama es el centro de mi planeta, voy irremediablemente hacía ahí, me atrae, es superior a mí. Puede que piensen: «Este tío es un gandul». No se equivocarán. Siempre lo he sido o me he sentido como tal. Puede decirse, en cierta forma, que he fracasado como gandul. A mí lo que de verdad me gusta es estar en la cama sin hacer nada, mirando por la ventana, escuchando la radio o garabateando unos dibujillos. Dormirte si viene al caso, o no hacerlo. Tú eliges. Bueno no, elige tu cuerpo.

Me encanta sentir cómo van bajando las pulsaciones, tal como un anciano baja una cuesta, y percibir borrosamente que el mundo, en esos momentos, es algo que ya no va contigo. ¡Que le den! Tú estás aparcado en una cuneta esponjosa y acogedora. ¿Cuántas horas son las aconsejables?, se preguntarán ustedes. Las máximas posibles. Ocho, diez, doce… No entiendo a los que dicen que con cuatro horas ya tienen suficiente y a las cinco de la mañana están a punto para lo que sea. ¿Qué puede haber tan importante que no pueda esperar a que te despiertes a una hora decente? Yo solo recuerdo haber saltado de la cama a las cinco con motivo de alguna desgracia. O de un viaje. Lo peor de los viajes, sin duda, es que tienes que madrugar. Odio madrugar. Cuando era joven me dieron un programa de radio matinal y a los seis meses me lo quitaron. Mi índice de absentismo laboral rayaba lo delictivo. Lo entendí y hasta lo aplaudí. Abracé al director y le dije: «¡Gracias!». Aquel hombre no entendía nada.

Me molesta hacerme mayor y comprobar, estupefacto, que a las siete abro los ojos. ¿Para qué? Pero tranquilos, porque sé exactamente lo que hay que hacer: te levantas, vas al baño y vuelves a la cama otra vez. No hay que ponerse nervioso ya que es un momento muy delicado en el que la razón sale de su letargo y quiere tomar decisiones. Ante todo, mucha tranquilidad.

Colocas de nuevo, lentamente, tu cuerpo bajo el edredón. Todavía está caliente. Depositas la cabeza, suavemente y con cariño, sobre la almohada. Todavía está tu huella, tu molde. Te relajas, piensas: ¿A ver, por dónde iba? Todo seguirá su curso, no hay de qué preocuparse. Esa cabeza que percibes ahora como de corcho (me encanta la sensación) volverá a sumergirse en los vapores indefinidos y abstractos del sueño y…

Fundido a negro.

Comprueba, eso sí, que el despertador está desactivado. Sería una pena que ese zumbido infernal cortara como un cuchillo ese tiempo sostenido y dulce del que disfrutas. No hace falta que les diga lo que pienso de los despertadores.

Es evidente que no he podido ejercer mi ociosidad con la grandeza y magnitud que hubiera deseado. Solo hace falta comprobarlo en la Wikipedia. Miras toda tu trayectoria detallada y piensas: ¿cuándo dormí? ¡Solo sale trabajo y más trabajo!

Por eso digo que he fracasado en ese campo. Quizás en otros me ha ido razonablemente bien, pero en el ámbito de rascarse las bolas no he profundizado lo anhelado. ¿Por qué? Porque, según mi punto de vista, nunca se duerme lo suficiente. Cada acción te quita un rato de sueño, sea la hora que sea del día. Hacer algo te impide no hacer nada. No olvidemos nunca eso por obvio que parezca. He sostenido encendidos debates con mi amigo Xavi sobre el estado de inactividad perfecto y ahí hay un mundo todavía por explorar. Dice Xavi que no hacer nada, incluso es hacer algo.

—¡No me jodas Xavi! Habrá que respirar, ¿no?

—Eso es un fallo, sin duda —puntualiza.

Mi amigo Xavi es un purista. Admira a los osos y su hibernación.

Hibernación: la nación perfecta. El país donde todo el mundo duerme y no dice nada, nadie molesta, nadie discrepa, ni envidia, ni pretende ser lo que no es. ¿Se lo imaginan?

Dormir es una tregua, una recarga, un «render» en toda regla de ese disco duro caótico que es nuestra mente. Lo de «voy a consultarlo con la almohada» tiene una explicación científica: nuestro cerebro (capaz de todo, pero limitado, no nos engañemos) necesita procesar toda la información que maneja, todas esas toneladas de datos, la mayoría innecesarios, que bombardean nuestras neuronas como el granizo helado sobre el asfalto caliente. Hay temas, con sus flecos de pensamientos encadenados, sus bucles, sus espirales, que al final obstruyen nuestra cabeza como una bola de pelos en una cañería. Nadie ha tomado jamás una buena decisión desde las doce de la noche en adelante. Nadie. Es más: la mayoría de las decisiones tomadas están condenadas al arrepentimiento unas horas más tarde.

Lo noche nos confunde, como ha dejado dicho algún intelectual caribeño afincado en España, de largo miembro viril. Para eso se inventó el dormir. Es un stop obligatorio, es básico para la supervivencia. Durante ese letargo nuestra mente disecciona, analiza, discrimina y finalmente aclara las ideas básicas. Por eso te levantas pensando «ahora lo veo más claro». La almohada no ha hecho nada, a no ser que sea una de esas almohadas especiales que cuida tus cervicales. Todo lo ha conseguido el sueño reparador. Mientras tú dormías, en otro plano (o cientos de ellos, quién sabe) tu cerebro trabajaba para ti automáticamente. Así que a las ocho horas, ¡clic!, lo tienes. ¿No me digan que no es algo mágico? Aunque, claro, no lo magnifiquemos. El sueño puede reparar y ordenar, nunca aclarar o arreglar lo que ya viene mal «de fábrica». Si tú eres un imbécil porque tu ADN así lo ha determinado y te acuestas cansado, no esperes levantarte como una persona encantadora. Seguirás siendo un imbécil. Eso sí: serás un imbécil descansado. Estarás a punto para recordar a todo el mundo tu condición de gilipollas y propagar tu mensaje.

Para un hombre que busca la inactividad total, como yo, dormir todavía alberga algunos fallos. El más clamoroso es el mundo de los sueños. No me gusta soñar porque lo hago exageradamente y, a menudo, me despierto cansado de mi propio sueño. Dado que es algo que se escapa de mi control, me cabrea sobremanera. Sueño y sueño y sueño. Son como películas de acción surrealistas con un guion pésimo: actores indeseados, giros inexplicables en las tramas y una excesiva duración. Son tan raros mis sueños que ni un psicoanalista puede aprovecharlos. Entonces, ¿para qué demonios necesito semejante desgaste energético y neuronal? Porque digo yo que toda esa actividad consumirá mucha glucosa, mucho oxígeno y todo lo que nutre al cerebro. ¿No habíamos quedado en que estábamos sin hacer nada? Asistimos, pues, a una auténtica rebelión del propio pensamiento que toma el control de la mente en un asalto sin piedad. Es un golpe de estado (mental). Con nocturnidad y alevosía. Y lo que es peor: sin ningún objetivo claro.

Los sueños trabajan con los retales descartados de tu conciencia. Con despojos. Cogen de aquí y de allá. Una conversación reciente, una escena de película, un pariente fallecido, lo que sea… Lo meten en la coctelera, ponen al mando a un guionista enloquecido y así es como, por ejemplo, te pasas la noche persiguiendo a tu padre por una carretera sin fin. Él va vestido de payaso y Stallone, que en realidad es una mujer, conduce el vehículo a doscientos por hora porque tiene mucha prisa ya que llegan tarde a un estreno de ballet.

¡Pero esto qué mierda es! Quiero dormir. No quiero pensar tonterías. Intento mantener mi equilibrio mental durante el día y, a la que pierdo el control de mí mismo, la tormenta onírica se despacha a gusto conmigo. ¡No hay derecho!

Solo recuerdo un sueño agradable. Soñé que dormía y ya está. Era como dormir ante un espejo, por lo que el placer se multiplicaba hasta el infinito, se realimentaba. Fue un orgasmo en seco. No ha vuelto a repetirse, pero no pierdo la esperanza. Otro aliciente para irme a dormir.