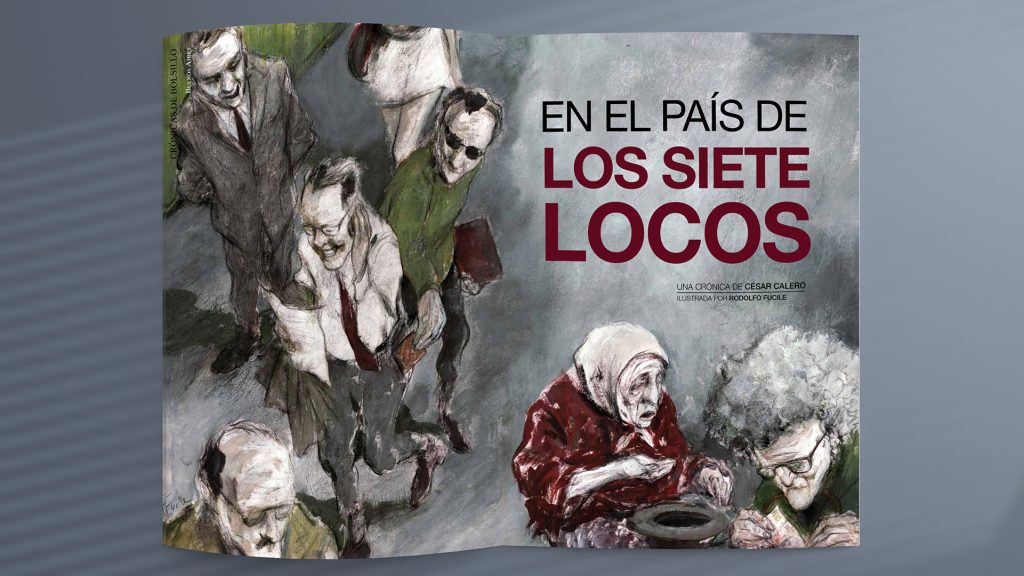

Con un poco de atención y una pizca de imaginación, cualquiera que se aventure por las calles del centro de Buenos Aires podrá ser testigo de un pequeño milagro: confundidos entre la multitud —esa marea de seres malhumorados que camina deslizando el pulgar por sus teléfonos inteligentes— surgen como sombras huidizas no uno sino diez Erdosain; veinte, tal vez treinta Astrólogos y un montón de Rufianes Melancólicos. Los héroes y villanos de Roberto Arlt están aquí, en esta Argentina del siglo veintiuno, más presentes si cabe que hace ocho décadas, para recordarnos que nada o muy poco ha cambiado y que la mosca, la biyuya, el vento o para entendernos mejor, la guita, sigue presidiendo las relaciones sociales en un país donde —dicen— nada es lo que parece.

«En las novelas de Arlt, el dinero define los enigmas y el suspenso de la trama», escribe Ricardo Piglia en un ensayo sobre la literatura del autor de Los siete locos. Y las novelas de Arlt son, como se sabe, no solo una radiografía exquisita de la Argentina de los años treinta. Son también relatos futuristas que nos envían desde el pasado continuas señales de alerta sobre nuestro presente. Pero dejemos por un momento a los lunáticos arltianos y centrémonos en esos seres atormentados que pululan por el centro de Buenos Aires. Hablan sin pausa del negocio que están a punto de concretar, de la subida desenfrenada de los precios, de un descuento mayúsculo en este o aquel supermercado, de un dos por uno imperdible en el cine, de las veinticuatro cuotas sin intereses con las que pagarán las vacaciones o de lo caro que está el dólar —siempre el dólar— y lo poco que rinde el salario.

Cuando me instalé en Buenos Aires, en enero de 2008, una de mis distracciones fue registrar extractos de conversaciones, palabras y frases entrecortadas con las que se podrían armar —como si se tratara de una novela de Perec— interminables historias de vida cotidiana. No es una tarea difícil. El argentino, que ama el exhibicionismo hasta límites insospechados, habla para que lo escuche no solo su interlocutor más cercano sino, a ser posible, todo el mundo. Relegados a vivir en el culo del mundo por un malentendido con Dios (en el momento de crear al argentino todavía no estaban muy claros los atributos sublimes que desarrollaría el porteño, que todo lo sabe, hasta lo que desconoce), los argentinos tratan de que su voz se perciba allende los mares. No importa si no encuentran respuesta al otro lado del Atlántico. El argentino habla también —o antes que nada— para sí mismo. Vive, como vislumbró Ortega y Gasset, entregado no a una realidad sino a una imagen: «Es sobremanera Narciso. Es Narciso y la fuente de Narciso. Lo lleva todo consigo: la realidad, la imagen y el espejo».

Con el paso de los años, la capacidad de observación se va diluyendo y el extranjero asume como normales ciertos hábitos y situaciones del país en el que vive, los mismos hábitos y situaciones ante los que el recién llegado no deja de asombrarse: después de vivir varios años en La Habana, por ejemplo, me parecía normal ver salir del agua en la bocana de la bahía a un buzo con un pargo de diez libras en las manos.

Hace ya tiempo que tengo tan asimilada la palabra «guita» como, por ejemplo, el hecho de que los autos circulen ocupando su carril y el del vecino. Tampoco pregunto ya a nadie en qué momento fueron bombardeadas las aceras de Buenos Aires, y asumo los esguinces como un daño colateral de esa guerra que debió de librar la ciudad. No arqueo ya las cejas cuando el cliente que está delante de mí en el Farmacity paga una pasta de dientes con su tarjeta de crédito en tres cómodas cuotas. Y hasta veo lógico que los colectivos de la línea que más uso —la 152, que va de Olivos a La Boca— pasen por la parada de tres en tres. Tampoco me sorprende ya, por otra parte, cruzarme con tantas librerías como bares de moscas hay en mi Madrid natal. Pero al principio sí me causaba perplejidad.

«La preocupación por el dinero es el tema de conversación preferido de los argentinos», anoté en un cuaderno a poco de llegar a Buenos Aires. Era, obviamente, un comentario exagerado, pues nada hay más excesivo que tomar la parte por el todo y hablar de una sociedad en términos generales. Pero si asumimos como un acto de fe la inevitable generalización, a esa entidad que llamamos «argentino» (o más específicamente «porteño»), no parece importarle demasiado el contexto en que se encuentre para mentar la bicha. Hace unas semanas hablaba con una joven librera de la avenida Corrientes sobre la gran oferta cultural que brinda Buenos Aires, con su celebrada escena de teatro independiente, los recitales de todo tipo de música, exposiciones, ferias artísticas… «Sí, todo eso está muy bien si tenés plata —me interrumpió—, los recitales son caros y el teatro también». Y a continuación me preguntó si yo me lo podía permitir. Solo le faltó interesarse por mi sueldo, una afición (la de querer saber cuánto gana el de al lado) muy argentina, sobre todo si el de al lado es extranjero. El único límite que parece haber en materia crematística es hablar del dinero propio —gran tabú— porque en el imaginario argentino el enriquecimiento personal y la corrupción caminan de la mano.

Para tratar de discernir qué hay de cierto en el mito de la obsesión de los argentinos con el dinero nada mejor que bucear un poco en la historia sociopolítica del país. La socióloga Ana Wortman, autora entre otros libros de Construcción imaginaria de la desigualdad social, me despeja algunas dudas. En los salones de tango de París —me cuenta Wortman— había un dicho recurrente: «Rico como un argentino». Eran los tiempos de la acumulación de riqueza gracias al filón de la exportación de ganado y trigo. Aunque la riqueza —me aclara la socióloga— la ostentaba la oligarquía terrateniente: «Esa parte de la sociedad argentina se caracterizaba por estar al tanto de la novedad, ser consumista y viajar por Europa. Siempre estuvo muy atenta a la moda y tenía una vasta vida social donde sacaba a relucir sus adquisiciones en la casa y en la estancia. Y ahí quedó esa imagen del argentino como un tipo consumista, exhibicionista, que no tiene inconveniente en gastar y en mostrarse, en tirar lo que ha pasado de moda».

Una imagen que ya percibieron algunos viajeros extranjeros hace más de cien años. Como el dramaturgo catalán Santiago Rusiñol, que visitó Argentina durante el centenario de la independencia (1910) y se quedó pasmado: «Acá el dinero es el rey». O el escritor polaco Witold Gombrowicz, que vivió más de veinte años en el país a mediados del siglo pasado: «La Argentina —escribe en sus diarios— es un estanciero entre las naciones, un oligarca orgullosamente sentado sobre sus espléndidos territorios».

La obsesión del argentino por el dinero se manifiesta, no obstante, tanto en épocas de abundancia como de crisis. En El País de las maravillas (1998), el escritor chaqueño Mempo Giardinelli explica cómo se forjó ese vínculo especial con la plata: «Si hay muchos mitos que uno sabe que pueden tener validez en otras sociedades, como es lógico, probablemente este sea uno de los más genuinamente argentinos. Y desde luego que tiene que ver con la perversa relación que hemos entablado con la economía a lo largo de por lo menos el último medio siglo; deriva de la pesadilla que hemos venido padeciendo los argentinos de por lo menos tres o cuatro generaciones: el proceso de constante empobrecimiento, lo que se llama la pauperización de la sociedad (y no solo de las clases medias) llevó a esta especie de oficio paralelo que todos los argentinos tienen: ser un poco economistas aficionados por imperio de las circunstancias».

Y las circunstancias han sido bastante convulsas en Argentina ¿Será entonces verdad que en cada argentino se esconde un economista? Los procesos traumáticos dejan huellas que condicionan la conducta futura del sujeto, me explica el psicoanalista Gabriel Rolón, autor de best-sellers como Historias de diván. «Los vaivenes económicos de la economía argentina han dejado marcas; procesos como el Rodrigazo (una gran devaluación del peso unida a un fuerte aumento de los precios) en los años setenta o la crisis de 2001 seguramente han dejado una inquietud acerca del tema del dinero que lo ha vuelto una cuestión de permanente ansiedad para nosotros». Argentina —me recuerda Rolón— está poblada por descendientes de inmigrantes que vinieron huyendo de la guerra y el hambre en Europa, gente que guardaba cada peso que ganaba para construirse un futuro o para enviar a su familia en sus países de origen. Rolón ha viajado recientemente por España y Grecia y ha podido constatar que la virulencia de la crisis ya está dejando también su marca en la relación de esas sociedades con el dinero. «Psicológicamente hablando, el dinero no es más que un sustituto de la completitud y el poder. Hay otros valores, como la cultura, el talento, etcétera, que pueden ocupar ese lugar de hacernos sentir seguros y potentes, pero en la sociedad capitalista el dinero viene como anillo al dedo para lograr esa impostura en busca de una completitud que nunca será posible. El ser humano es un ser en falta, por suerte». Me comenta Rolón que sus pacientes solo le hablan de plata cuando tienen problemas económicos. Los ahorristas, por ejemplo, suelen ser sujetos bastante neuróticos.

Una ansiedad que se manifiesta a la hora de decidir cómo rentabilizar el dinero sobrante y que atañe por tanto a las clases medias y altas. Todo argentino al que le sobra un mango a final de mes sabe a cuánto cotiza el dólar, la moneda refugio de un país que vivió el sueño de la convertibilidad (un peso: un dólar) durante la década de los noventa, los años del «deme dos», cuando muchos argentinos iban a Miami de compras como quien baja al quiosco de la esquina a por tabaco. Los años de pizza y champán, el gran legado político de aquel taumaturgo con patillas conocido popularmente como El Innombrable (por lo que respetaremos la sabiduría popular y no lo nombraremos), que privatizó medio país y prendió la hoguera para el gran incendio de 2001. A excepción de esos años, la preocupación por la cotización del dólar siempre ha estado presente entre los argentinos. Con una inflación que ronda el veinticinco por ciento anual (aunque el gobierno solo reconoce un diez por ciento), el ahorro en divisas era algo habitual entre las clases medias y altas hasta que la presidenta Cristina Kirchner logró la reelección en octubre de 2011 con una abrumadora mayoría y decidió acabar con lo que denominó «ahorro especulativo». Y ella misma, para dar ejemplo, se aplicó el cuento y pesificó sus ahorros en dólares (es decir, dejó de especular). El control cambiario había llegado para quedarse. El Estado —argumentó el gobierno— necesitaba divisas para hacer frente al pago de importaciones y vencimientos de deuda. Y las divisas se estaban esfumando: ochenta mil millones de dólares en los últimos cinco años, según datos oficiales: ni más ni menos que el dieciocho por ciento del PIB.

En el otro lado de la trinchera, los críticos vieron en el cepo al dólar una suerte de corralito en divisas. Solo en algunos supuestos (viajes al exterior, pago de determinadas importaciones) se pueden comprar dólares de manera legal en el país que, después de Estados Unidos, atesora más billetes verdes en el mundo. A cada argentino le corresponderían, según datos del Tesoro norteamericano, mil trescientos dólares frente a los seis dólares per cápita de Brasil. Aunque en las filas oficialistas se defiende la medida como una salvaguarda de la economía nacional, entre la tropa hay opiniones para todos los gustos, desde los defensores acérrimos del control cambiario hasta los que se preguntan por qué el gobierno al que votaron les obliga ahora a cometer una ilegalidad para adquirir dólares. «¿Por qué tengo yo que ir a una cueva (los chiringuitos financieros donde opera el mercado negro) como si fuera una delincuente?», se pregunta una profesional relacionada con el mundo de la cultura.

Las quejas y alabanzas por el cepo al dólar se apropiaron en los últimos meses de las conversaciones sobre el dinero. En una cena con tres amigos kirchneristas (el antiguo binomio peronista/gorila quedó hoy superado por el de kirchnerista/antikirchnerista), todos caen en una curiosa contradicción: la norma es buena para el país —argumentan— y mala para ellos, que también necesitan dólares para salir fuera del país. «A mí me cagaron, viajo a Ecuador y necesito dólares», se lamenta uno de ellos. «Yo intenté pedir dólares a la AFIP (la Hacienda argentina que autoriza unos cincuenta dólares por día para los viajes al exterior, aunque el sistema se cae cada dos por tres y en la práctica resulta totalmente arbitrario a la hora de asignar divisas) pero me pidieron una clave fiscal y no tengo», confiesa otro. «Y ni se te ocurra pedirla», interviene el tercero: «Cuanta menos información tengan de vos, mejor; están esperando que llames a su puerta para cazarte».

Hablemos de guita

Pero cómo no hablar de dinero todo el tiempo si los medios de comunicación se desayunan con ese asunto y concluyen la jornada de la misma manera. No hay más que encender el televisor y sintonizar alguno de esos canales que ofrecen noticias (la misma noticia todo el tiempo) durante las veinticuatro horas del día. Ahí está el analista de turno hablando de guita. Hoy toca el salario de los porteros de Buenos Aires, un tema que no deja indiferente a nadie pues hay quien piensa que ganan demasiado (su sueldo está muy por encima del salario promedio, que ronda los cinco mil quinientos pesos mensuales, unos novecientos euros). «Si el portero de mi edificio gana más que yo, es que algo anda mal en este país», recuerdo que me comentó un amigo periodista. Se equivocaba: lo que anda mal no es Argentina sino el oficio de periodista, aquí y en Pernambuco. Cambio de canal y escucho que alguien habla de la corrupción en España y los sobresueldos en el Partido Popular. «Mirá, estos españoles están copiando lo que hacíamos acá». Sin embargo, no está muy claro quién copió a quién. No hay más que leer a Belgrano, uno de los próceres de la Independencia, en una de las cartas que envió a su padre sobre lo que vio en la España de finales del siglo dieciocho: «Mi querido padre, la plata puede mucho bien dirigida, teniendo algún conocimiento en las cosas de la Corte y sabiendo los conductos se llega a conseguir lo que se quiere con ella; aquí más vale aparentar riquezas que pobreza, pues a todos abre los ojos el metal».

Cambio de nuevo de canal y me topo con el objeto más deseado del momento: el dólar. En seguida pienso en Guillermo Moreno, el todopoderoso secretario de Comercio. En tiempos en que el dólar paralelo está batiendo todos los récords y ha superado los 7,50 pesos —es decir, un cincuenta por ciento por encima del oficial— Moreno acaba de pronosticar que el dólar oficial podría llegar a los seis pesos a finales de 2013; tengamos en cuenta que a principios de año ronda los cinco pesos. Y si lo ha dicho Moreno, una suerte de Rasputín del kirchnerismo capaz de recibir a ciertos empresarios con guantes de boxeo para poner las cosas claras desde el principio, como mínimo conviene prestar atención, por más complicado que resulte en este país asimilar rápidamente los avatares del dólar.

Si algún extranjero aterrizó por primera vez en Argentina el pasado diecisiete de enero, probablemente no haya podido entender los titulares de la prensa de ese día: «El dólar blue llegó a 7,50 pesos». ¿El dólar blue? No tengo la menor idea de por qué al dólar que se vende en el mercado negro no lo denominan por su nombre, «negro», en lugar de llamarlo blue. Y eso no es todo, porque en Argentina hay tantas especies de dólares que cuesta proponer un inventario. Está el dólar blue de las cuevas y el green de los «arbolitos», esas plantas humanas que pueblan la céntrica calle Florida al grito de «cambio, cambio» y que poseen el don de la invisibilidad, pero solo ante la policía. Está el dólar celeste de las operaciones inmobiliarias (porque en Argentina, ver para creer, los pisos se construyen en pesos y se venden en dólares) y el dólar turista de los gastos con tarjetas; hay un dólar soja, un dólar maíz, un dólar girasol: cada uno con su propia cotización. Y hasta un dólar bautizado con el extraño nombre de «contado con liqui», que se utiliza para la fuga de capitales por la vía legal.

La asimilación social del dólar paralelo es tal que los principales diarios argentinos publican en sus páginas financieras no solo la cotización del dólar oficial sino también la del negro (quiero decir, blue). Como no podía ser menos, en las redes sociales ya hay quien informa de la cotización del dólar paralelo a todas horas: @dólarblue, @dólarcable, @dólarlite.

Para rizar el rizo, recientemente apareció una aplicación informática que sigue los altibajos del dólar paralelo en tiempo real en iphones y ipads. Como se sabe, los argentinos son los reyes del invento. Ahí está Erdosain y su rosa de cobre para atestiguarlo. Se autoproclaman inventores del bolígrafo (que en Argentina llaman con el peculiar nombre de birome en honor a su creador, el húngaro nacionalizado argentino László Biro) y del autobús urbano o colectivo (puedo dar fe de que fueron ellos los creadores del cacharro: por Buenos Aires circulan los prototipos más viejos del planeta). Pues bien, una empresa argentina de sitios web, Bullpix, está detrás de la aplicación del dólar blue, una de las más demandadas de Apple en Argentina. «Primero regalamos la aplicación a nuestros clientes. Luego decidimos cargarla en el App Store de manera gratuita por dos días y la descargaron más de tres mil personas. La pasamos al modo pago para poder mejorarla. Ahora cuenta con notificaciones en donde se informa por hora los cambios en la cotización», relata Alejandro Donzis, director comercial de la empresa, al diario El Cronista Comercial.

Sin tantos alardes tecnológicos, Agustín, un treintañero que lleva siete años en el negocio del dólar paralelo, cuenta y recuenta billetes tras una ventanilla en un local de Barrio Norte, una zona de clase media-alta de la capital. «Dame pesos», ordena sin que haya nadie más a la vista. Unos segundos después, un bote de plástico desciende por una plataforma habilitada en una esquina del habitáculo donde trabaja. «Cien, doscientos, trescientos…». Los dedos de Agustín son más rápidos que la vista. En unos segundos, le entrega siete mil cuatrocientos cincuenta pesos a un cliente que le ha vendido mil dólares. Todo en la cueva de Agustín —el tabuco de dos por dos donde atiende, la luz mortecina, las paredes cuarteadas— tiene un aire de sordidez que no desentona con la actividad que allí se practica: la usura. El sociólogo alemán Georg Simmel ya advirtió en La filosofía del dinero (1905) que las relaciones humanas quedaron marcadas a fuego desde la aparición de un instrumento de comercio que se transformó en un fin en sí mismo. Con el dinero surge el individuo calculador en detrimento del individuo contemplativo.

«Esto no tiene mucha ciencia: se trata de comprar y vender», me asegura Agustín. Pero tiene más ciencia de la que parece. «Faltan dólares en el mercado, por eso hay tanta demanda, y la va a seguir habiendo porque el gobierno no va a salir a vender dólares; hay que entender una cosa: el cepo cambiario no se va a acabar».

El cuevero habla de economía con desparpajo. La espiral inflacionaria: ahí está el problema. Argentina se precipita hacia esa espiral y a la paralización del crecimiento. O sea: la temida estanflación. Agustín parece un economista, pero no lo es. «Lo que pasa es que leo mucho, me gusta estar enterado de las cosas, porque yo también muevo mi plata: en oro, en bonos, donde vea que va a ser más rentable». Entre lección y lección, suena el teléfono. Y Agustín contesta telegráficamente: «Euro: ocho noventa». Como si fuera un cambio legal, cada día, desde las diez y media de la mañana, los cueveros como Agustín llaman a una «central» para informarse sobre el precio de cada divisa de acuerdo a la oferta y demanda. «Son bancos y mesas de dinero de la City (el Microcentro porteño) las que marcan la pauta».

Cada día el mercado negro mueve al menos veinte o treinta millones de dólares, el tres por ciento del total. Los técnicos lo llaman mercado ilíquido porque se trata de un volumen pequeño donde unos pocos jugadores pueden mover el tablero a su antojo. Pero Agustín no tiene dudas sobre quién respalda la existencia de ese mercado paralelo: «Al que más le interesa que exista es al propio gobierno, que así puede operar con sus dólares en los dos mercados: el oficial y el paralelo. Ellos son los formadores de dinero».

El negocio del cuevero está estrechamente relacionado con la veneración que sienten los argentinos por el dólar. Moneda fetiche, el billete verde será siempre garantía de ahorro. «Yo lo explico con el ejemplo de la campera: vos te olvidás una campera en mi negocio y regresás dentro de un año; en un bolsillo dejaste cien pesos y en el otro cien dólares; con el primer billete podrás comprar un treinta por ciento menos (por la inflación) mientras que el segundo lo seguirás guardando porque no perdió su valor, al contrario. ¿Se entiende?».

Meridianamente.

Y mientras Agustín continúa hablando de márgenes y centavos, el ejemplo de la campera me lleva a pensar en todos esos lugares donde los argentinos guardan sus ahorros. La desconfianza en los bancos tras el corralito financiero de 2001 llevó a mucha gente a esconder el dinero en los rincones más insospechados de sus casas: bajo una encimera, en el balcón o entre la ropa, como esa campera ficticia de Agustín. Otros prefieren no arriesgar tanto y depositar sus dólares en los bancos, pero no en una cuenta sino en una caja de seguridad.

Según el diario Ámbito Financiero, en Argentina hay setecientas mil cajas fuertes en las entidades bancarias. Cuántos dólares acumulan esas cajas es un misterio. Hay también quien decide encastrar la caja fuerte en su propio hogar.

En el apartamento que alquilé cuando llegué a Buenos Aires había una enorme caja fuerte en el cuartito de la lavadora. De hecho, la caja tenía el tamaño de una lavadora. Estaba cerrada a cal y canto y nadie se acordaba de la clave para abrirla. Durante los primeros días soñé con que unos ladrones entraban en casa y me torturaban para que cantara la combinación. Como no la sabía, me iban cortando los dedos de las manos y cuando ya solo quedaban muñones me despertaba gritando. Le pedí encarecidamente a la administradora del piso que se llevara esa cosa maligna de mi departamento o que al menos la dejara con la puerta abierta. Pero no fue tan sencillo. El dueño vivía en el extranjero y no recordaba la clave, así que la administradora tuvo que contratar a unos expertos en cajas de seguridad. Primero vino el operario estilista, pero aunque gesticuló como esos ladrones de guante blanco que salen en el cine, no logró dar con la fórmula adecuada. Se marchó cabizbajo. Después llegaron los reventadores profesionales, tipos rudos con taladradoras, martillos y refrescos de cola. La caja pesaba un quintal y la única forma de no fundir el ascensor era trocearla. Rompieron varias brocas antes de poder perforar el acero del armatoste. Nunca supe muy bien qué hicieron esos «expertos» tanto tiempo en el cuarto de la lavadora, pero estuvieron varios días hasta que finalmente consiguieron separar la puerta del cuerpo de la caja y mi pesadilla, por fin, se acabó.

Le he perdido el hilo a Agustín durante unos segundos pero no importa porque él sigue en lo suyo: «El dólar blue va a continuar subiendo aunque el gobierno devalúe el oficial; si no pone dólares a la venta, la brecha seguirá», está diciendo ahora. No hay una salida fácil, según el economista cuevero, porque si se elimina el cepo cambiario la gente irá en masa a comprar dólares: «Es la cultura argentina; somos así».

La obsesión por el dólar existe desde hace décadas. «Salarios, precios, tipo de cambio: todo el mundo habla de dinero, todos los que pueden permitírselo compran dólares en el mercado negro. Y pronto el visitante se ve afectado por la histeria». Cualquiera podría suscribir esa frase hoy, pero fue escrita en 1972. V.S. Naipaul palpaba entonces la realidad argentina para escribir su extensa crónica sobre el peronismo: El regreso de Eva Perón. El traductor de Borges, Norman Thomas di Giovanni, que llevaba tres años viviendo en Buenos Aires, le traslada a Naipaul esa impresión: «Empiezas a tener la sensación de que te estás pasando los mejores años de tu vida en casa del cambista. Voy allí algunas tardes igual que otras personas van de compras; solo para ver qué se ofrece». Para seguir el consejo de Di Giovanni, me acerco a visitar a Agustín algunas tardes de este verano austral mientras paseo por Buenos Aires. Me gusta verle contando billetes a toda velocidad: cien, doscientos, trescientos, mientras ordena que bajen el frasquito con los pesos en su tabuco de dos por dos.

Es el triunfo de la sociedad del cálculo.

Coaching in the river plate

Seguramente Agustín no necesite los consejos de Nicolás Litvinoff, un economista (con título universitario) devenido coach financiero. Cuando oí hablar de él no tenía idea de qué demonios era un «coach» financiero, una de esas maravillosas expresiones de nuestra época globalizada. «No es más que el coaching ontológico aplicado a las finanzas», me suelta Litvinoff.

Sigo sin entender nada, así que abro su libro Es tu dinero e intento enterarme de qué hablamos cuando hablamos de coaching ontológico: «Se basa en la premisa de que existe una relación directa entre nuestra forma de observar el mundo, las acciones que emprendemos y los resultados que obtenemos; por ende, su meta principal es transformar el tipo de observador que somos (…) para alcanzar los objetivos planteados».

Aplicado a las finanzas, el trabajo del coach es lograr que el inversor cambie y mejore su punto de observación de la realidad económica para lograr resultados tangibles. Voy entendiéndolo.

Nicolás me ha citado en una cafetería de Salguero y Libertador, una de las zonas más nobles de Buenos Aires, donde uno imagina que a la gente no le hacen falta muchos consejos para conseguir plata. «Lo que hago es darle una vuelta de tuerca al coaching y fusionarlo con las finanzas; trabajé en sociedades de bolsa manejando cuentas de terceros e impartí clases de economía financiera; junto todo eso y salgo con el coaching financiero». Y para ello fundó Estudinero.net, un sitio de internet al que se apuntan desde contables hasta mineros o taxistas en busca del tiempo (y del dólar) perdido. En sus clases, el coach enseña a sus alumnos a «invertir con fundamentos». «La intuición siempre genera pérdidas», es una de sus premisas.

Tenía mis dudas sobre las diferencias entre un coach y un asesor financiero, pero empecé a despejarlas cuando Nicolás me comentó que estaba terminando su primera novela: Maten al asesor financiero. Parece que los coach no se llevan muy bien con los asesores. «Hay siempre un conflicto de intereses entre el asesor y su cliente, porque el asesor piensa solo en el bonus de fin de año que le corresponderá por la cantidad de productos que haya podido colocar». Y el coach, según Nicolás, trabaja en un plano más emocional. ¡Qué buen rollo! En cualquier caso, a mí la parte de la charla con Litvinoff que más me interesa es cuando me revela que él no trabaja más de cuatro horas por día. Trabajar menos y ganar más, de eso se trata. Erdosain y el Rufián Melancólico se unen a nuestra mesa.

«La pregunta clave —nos informa el coach a los tres— es si conviene dedicar el ochenta por ciento de nuestro tiempo a generar los ingresos o, por el contrario, trabajar el veinte por ciento de nuestro tiempo para generar el ochenta por ciento de los ingresos». Para ello, hay que vender bien nuestro talento. «Internet te da la posibilidad de llevar este tipo de vida que yo propongo: nunca fue tan fácil montar un negocio como hoy en día, se trata de buscar aquellos nichos no explorados». Litvinoff los llama Vehículos Automatizados de Ingreso. Otra expresión maravillosamente posmoderna.

«Se vende talento. Razón aquí», podría ser el lema del trabajo por cuenta propia que viene. El problema, según el coach, es que no todo el mundo sabe potenciar su capacidad. Y los que saben hacerlo —pienso yo— también pueden caer en las redes de la ansiedad: Litvinoff relata en su libro la aventura ficticia de un broker de bolsa argentino que decide manejar cuentas de terceros desde su casa. Después de informarse bien (siguiendo los mandamientos del coaching), invierte en paquetes de acciones de los países emergentes, los llamados Brics, muy en boga. Al principio le va de maravilla, con ganancias de mil quinientos dólares por día, el sueldo de un mes y medio en su trabajo anterior. Pero un día la Bolsa da un giro inesperado y el broker comienza a perder al mismo ritmo que antes ganaba. Todo eso le genera un estrés incontrolable, vive pegado a la computadora hogareña todo el tiempo, se queda desvelado hasta la madrugada para ver cómo se comportan los mercados asiáticos, come mal, discute con su novia: un infierno. Hasta que cambia la estrategia inversora y logra revertir la caída de su cuenta de terceros. El cuento tiene un final feliz, porque el broker acaba ganando en quince días tres mil quinientos dólares. Pero maldita la gracia. A punto ha estado de que lo llevaran a urgencias por un paro cardiaco. «Tiene algo de autobiográfico, sí», confiesa Nicolás para saciar mi curiosidad.

Los consejos de Litvinoff sobre cómo utilizar el dinero y el tiempo se venden bien en las librerías, pero no han logrado batir a la auténtica estrella de la temporada, el best-seller de la divulgación económica: Economía a contramano, del periodista Alfredo Zaiat. «Yo no veo en la Argentina una obsesión con el dinero como objeto fetiche del sistema capitalista diferente a la que puede haber en otros países; lo que sí existe es una obsesión con el dólar», me explica Zaiat.

En su libro —lectura de cabecera de la presidenta Kirchner—, Zaiat dedica un capítulo a esa obsesión. Y relata algunas curiosidades interesantes, como la peculiar manera en que viajan todos esos dólares que acumulan los argentinos desde la Reserva Federal hasta el Banco Central de Argentina. Todo un negocio para Washington. En concreto, el Tesoro norteamericano recibió tres mil doscientos veintitrés millones de dólares en intereses solo en 2005. «Los argentinos que se aferran a esos billetes merecen saber que, de forma gratuita (…), han colaborado con esa suma millonaria a las finanzas de Estados Unidos». Para Zaiat, lo que sí diferencia a Argentina de otros países es la cultura rentista que hunde sus raíces en la posesión de vastas áreas de tierra tremendamente productivas, pero en muy pocas manos. «Una cultura que no se dio en otras partes del mundo con una bendición de la naturaleza similar a la nuestra», dice.

Defensor del control cambiario impuesto por el gobierno, el autor de Economía a contramano cree que lo que está en juego es la recuperación de la soberanía monetaria del país, rifada a su suerte durante décadas de políticas neoliberales.

Los libros de divulgación económica, como el de Zaiat, inundan las estanterías de las librerías argentinas. Pero el dinero no está muy presente en la literatura actual. No siempre fue así. La investigadora del Conicet Alejandra Laera, doctora en Letras, me cita en el bar del Museo Sarmiento para explicarme en qué momentos puso el foco la literatura argentina en el dinero. Laera, que pronto publicará su ensayo Ficciones del dinero. Argentina, 1890-2001, ha detectado una estrecha relación entre esas dos épocas. Dos momentos que combinan una gran modernización con un desastre económico. Esa tesis reveladora nos lleva a conectar a Julián Martel —el primer autor que se ocupó del dinero a conciencia en La Bolsa (1891)—, con los narradores contemporáneos que entre 1990 y 2001 escribieron obras en las que el dinero se articula como motor de la trama. En La Bolsa, Martel escribe por primera vez sobre un asunto —el dinero— que antes solo había aparecido de manera tangencial, como en los registros de gastos de Sarmiento que, por cierto, anotaba hasta las orgías.

«Es a partir de esa crisis de 1890 cuando las novelas se hacen cargo de esa nueva realidad, el dinero, la crisis, la especulación bursátil. Al mismo tiempo, los diarios comienzan a publicar noticias relacionadas con las finanzas, los suicidios que provoca la crisis, etcétera». Y ese ciclo de novelas relacionadas con el dinero concluirá a finales de la década del veinte, con Los siete locos y Los lanzallamas de Arlt. Después, y aunque otros grandes escritores, desde Borges a Saer, trataron el asunto a su manera, habrá que esperar hasta otra etapa de abrupta prosperidad y crisis para encontrarnos con el dinero como protagonista en la narrativa argentina.

En la década de 1990 se escriben, según Laera, cinco novelas que tratan el dinero no ya como el nuevo héroe moderno que proclamara Balzac sino como su reverso. «Son tramas que refuerzan la idea de la abstracción intrínseca del dinero; más que del dinero hablan de la desaparición del dinero». Ahí están El aire (1992), de Sergio Chejfec, donde el vidrio reemplaza a monedas y billetes; Wasabi (1994), de Alan Pauls, donde la beca concedida a un escritor se transforma en una pesadilla que le provocará el crecimiento de un quiste; Plata quemada (1997), de Ricardo Piglia, donde arde el dinero de un robo; Varamo (1999), de César Aira, con el dinero falso como protagonista, y La experiencia sensible (2001), de Rodolfo Fogwill, donde una familia se ve abocada a gastar su plata en un casino de Las Vegas.

«Estas novelas —señala Laera— son una apuesta por escribir las ficciones del dinero desde la interpelación y la denuncia de situaciones vinculadas al contexto político y social del país, y creo que es importante la conexión con las obras del diecinueve. Aunque son novelas de temáticas y propuestas diferentes, las obras de finales del diecinueve y las de la década del noventa coinciden en algo esencial: destacar la tensión entre modernización y crisis; se trata de ciclos modernizadores con mucha inversión, mucho consumo lujoso, y ambos terminan con crisis no solo económicas sino institucionales».

Pero si hay un escritor que sublimó el dinero como trama central de su obra fue Roberto Arlt, autor de algunas de las grandes novelas de la literatura en español del siglo veinte. Piglia ha visto en Arlt al gran urdidor de la ficción del dinero. «En sus novelas —escribe Piglia— el dinero aparece como causa y como efecto de la ficción. Causa, porque para tenerlo es preciso mentir, estafar, hacer el cuento. Efecto, porque ese enriquecimiento siempre postergado desencadena la historia de todo lo que se va a hacer, cuando se tenga dinero». Laera también comparte esa lectura sobre la narrativa de Arlt: «Tanto Los siete locos como su continuación, Los lanzallamas, representan el momento culminante de las ficciones del dinero».

El escritor Martín Kohan (Buenos Aires, 1967), uno de los mejores narradores de su generación, también cree que Arlt da en el clavo al subrayar una de las dos fantasías que dominan el imaginario argentino: la riqueza repentina a través del batacazo. Su contracara es la ruina fulminante, que tanto ha cantado el tango. «La idea del batacazo arltiano va en contra de esa filosofía de nuestros abuelos, el trabajo diario, el separar el pesito, el ahorro», me cuenta Kohan en el escenario del teatro Grand Splendid, rodeado de actores políglotas que no paran de tomar café. Llegó a la cita con una camiseta deportiva y una mochila a cuestas. No parece un intelectual. Pero su vida son los libros y la docencia. «Mi principal capital es el tiempo», me confiesa, para luego explicar que le revienta perder un día en trámites burocráticos.

Kohan es un argentino atípico, poco o nada preocupado por el dinero. Aunque esa indiferencia no lo protege del virus: «Hoy fui a comer a una parrilla normal en un barrio normal y cuando me levanté para ir al baño pasé bordeando tres mesas y en todas escuché conversaciones relacionadas con el dinero. Es interesante pensar en esa persona que aunque no esté directamente ligada al tema de la plata se interesa de alguna manera, porque el dinero está en el ambiente. En mi memoria de argentino, siempre fue un tema del que había que saber algo, como el clima del día».

A Kohan no le duelen prendas en reconocer que él mismo, un antimenemista declarado, se sintió de alguna manera mesmerizado por la convertibilidad. «El ideologema del uno a uno (un dólar: un peso) me quedó inoculado con una fuerza que iba más allá de la racionalidad». De repente, a alguien como Kohan —que cultiva el anticonsumismo— se le encendían los ojos ante la cantidad de libros y discos importados que podía adquirir. «Más allá de que el uno a uno no tenía ningún fundamento económico y estaba destinado a desmoronarse, están las razones ideológicas por las que funcionó; la convertibilidad tocó un deseo colectivo, la voluntad de creer en que se puede ser otra cosa».

La idea nos lleva de nuevo a principios del siglo veinte, a los estancieros que viajaban a Francia con su vaca en la bodega del barco, al sueño de una nación que quiso ser y no fue la Estados Unidos del sur. La moneda argentina mirando de tú a tú al dólar era eso: la idea de pertenecer a un primer mundo privilegiado, donde el consumo desbocado («deme dos») sería el nuevo becerro de oro. «La crisis de 2001, además de todo el empobrecimiento que causó, lastimó ese imaginario», subraya el autor de Ciencias morales. Y el paciente ya estaba tocado después de sufrir la hiperinflación de finales de los años ochenta.

«El filósofo Tomás Abraham se refirió en un artículo a que el verdadero miedo social actual en Argentina viene estimulado por el fantasma de la hiperinflación, por encima de otros traumas sociales como el que dejaron en el país los represores de la última dictadura; es terrible pero auténtico», apunta Kohan. Los traumas económicos marcaron a fuego en la sociedad un «reflejo defensivo» que no ha desaparecido y que no tiene nada que ver con la especulación pura y dura que practican algunos. «El dinero —dice el escritor— no es una cuestión relevante en mi vida, pero sí tengo ese reflejo de ahorro; no tengo avidez en ganar dinero: mi reflejo es no gastar».

Me despido de Martín Kohan en la cafetería de la deslumbrante librería El Ateneo, ¿o era el escenario del Gran Splendid?, y me encamino hacia casa. Tengo que hacer algunos arreglos en la baulera. Cada vez que entro en esa covacha llena de trastos y veo la caja fuerte troceada me vienen a la memoria aquellos días de angustia, cuando me atormentaba la idea de que los expertos de las taladradoras y los martillos nunca pudieran terminar su trabajo. Arrumbada en una esquina de la baulera quedó la puerta de la caja. Nunca olvidaré el día en que uno de los operarios, con los ojos enrojecidos de tanto polvo tóxico, me gritó la buena nueva: «¡Ya está listo, capo!». Quise ser testigo del momento de la apertura. ¿Qué preciado tesoro se escondía en aquel cofre misterioso? Entré apurado a la habitación y me asomé impaciente por encima de los hombros del operario. En la caja fuerte no había nada: ni un peso ni un dólar ni una joya. Ni siquiera un papelito socarrón con la frase «¡Te mataron por nada, pelotudo!». Solo vacío y nada más.