Desde que todo esto empezó, imagino a cada persona acudiendo a una ficción distópica, apocalíptica o alguna epidemia letal en su cabeza que le sirva para hacer paralelos absurdos, reírse solo o desconectar de la que estamos experimentando en la vida real. A mí la que me persigue es la de Ben Hur. Cuántas veces he querido obviar la posibilidad del contagio y entrar a esas cuevas pestíferas, levantar a mi marido y a mi hije en brazos y sacarlos de ahí, como hace Judá con su madre y hermana, reestituyéndoles la humanidad, alejándolas de la marginación y el estigma. Pero no lo hago. Las «impuras». Así les decimos a Jaime y a Coco para bromear un poco. La mitad de nuestra casa es el Valle de los Leprosos. La otra mitad es aún «el país de la salud», como llamó Cristopher Hitchens a ese lugar del que se había alejado para internarse definitivamente en el territorio de la enfermedad.

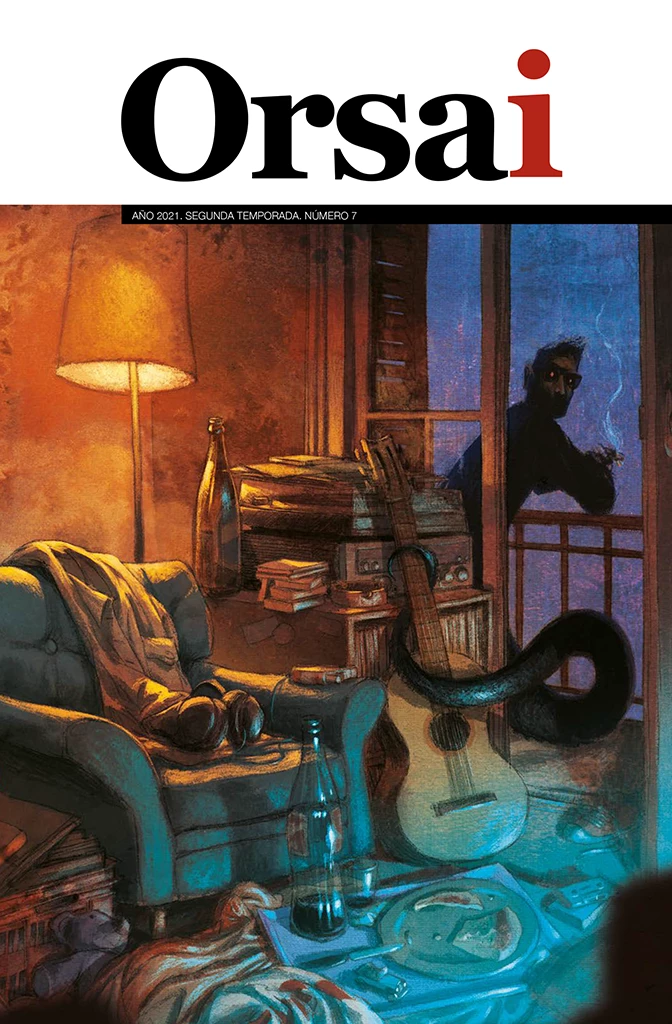

Somos gente de sangre caliente, bulliciosa, de besos y cosquillas, gente a la que le gusta revolcarse y formar amasijos de cuerpos que ruedan sobre las cosas. Ahora nos comunicamos a través de una ventana con rejas. Tres veces al día las sanas dejamos una bandeja de comida en el suelo para las covids. ¿Cómo nuestra vida se convirtió en esto? La escala logarítmica no mide las pequeñas tragedias de la cotidianidad. Por suerte, tenemos una casa perfecta para el coronavirus. Este es uno de los cientos de nuevos pensamientos que una tiene al día y que desde hace dos semanas van reconfigurando lo que entendíamos como mundo: una casa de dos ambientes muy claros, separados por un pequeño patio, el puerto fronterizo.

El día que empezó el confinamiento y los niños dejaron de ir al colegio y llenaron de ruido las casas, Jaime enfermó. No tuvimos ni margen para ilusionarnos con la idea de un domingo familiar que se alarga indefinidamente. Tenía esa ya temible fiebre que no sube más allá de 38 y medio. El fastidio en la garganta. El dolor muscular. Al tercer día Coco (13) empezó con la fiebre y la tos. Para entonces ya habíamos asumido que nuestra obra de teatro sobre el poliamor se había cancelado, que tendríamos que devolver el dinero de por lo menos cuatro fechas todas vendidas e imaginar los próximos meses de una manera muy distinta. Un amigo propuso rebautizarla: Qué locura contagiarme yo de ti.

La vida en el apartheid de tu propia familia empieza con resistencias. Roci y yo dimos por hecho que nos habían contagiado y que ya aparecerían los síntomas; como no ocurría comenzamos a pensar que éramos asintomáticas. Un día decidimos que estábamos sanas y que debíamos atrincherarnos y tomar distancia junto a Amaru (4), los tres invictos, por si las dudas. Hicimos inútilmente las llamadas hasta que por fin el centro de salud contestó y puso la marca de sangre de cordero en nuestra puerta. Nos contabilizaron, fuimos estadística, pero advirtieron que teníamos que padecerlo en casa, sin pruebas, sin atención y sin hospital. Por eso esperamos, quizá demasiado.

Jaime llevaba una semana entera con la misma fiebre, el mismo dolor, cuando me di cuenta de que no solo estaba tumbado en la cama sino que había dormido demasiadas horas durante el día y que despierto no paraba de toser. Creo que fue eso lo que me activó, sentirlo irreconocible, que me recordara a mi padre durmiendo todo el día las semanas previas a su muerte, la proyección de una ausencia en su presencia. Mi marido no podía terminar una frase sin que estallara la tos. Las espiraciones violentas de la gente que más quieres en la vida, cuando sabes que son provocadas por el virus, sacuden tu propio pecho.

Dejé de dormir. Las noticias sobre familias enteras que eran ingresadas o niños que quedaban a cargo de los servicios sociales porque sus padres habían sido hospitalizados nos soliviantaron. Las de aquellas personas que no podían acompañar a sus seres queridos graves, sobre contagiados que llevaban su enfermedad en soledad, la muerte sin despedida, el cierre de la funeraria madrileña, nos aterraron y fortalecieron.

Rosi y yo nos convertimos en revolucionarias del frente de liberación contra el covid con mascarillas en lugar de pasamontañas. Usamos todas nuestras herramientas de militancia feminista para organizar la resistencia. Hablábamos con el padre virólogo y la madre enfermera de Vero, nuestra compañera del antirracismo; con Carmen, la tía lista de Rosi, que es cardióloga y también tenía coronavirus; oíamos las recomendaciones de Gloria, la cuñada pediatra, sobre Coco; llorábamos con Lola, la tía enfermera de Canarias. Nos agenciamos un pulsioxímetro mediante la red de amigas bolleras. Aprendimos a medir la saturación de oxígeno. Supimos que de 95 para arriba está bien y que por debajo de 90 mal, supe que a 60 te mueres. Y una mañana, el pulsioxímetro dio 87 en Jaime y llamamos a la ambulancia.

Nunca había estado tan cerca del vórtice de una desgracia personal, ya no te digo nacional, mucho menos global. Madrid ya a esas horas se había convertido en el Valle de los Leprosos de España. En un moridero de 500 personas al día. Los aplausos llegaban a los sanitarios cada noche pero también comenzábamos a saber todo lo que no les estaba llegando, sus carencias, su exposición, su frustración. El mismo día que Jaime empezó a respirar mal leímos que todos los hospitales de la ciudad estaban colapsando. La ambulancia tardó cinco horas en llegar. Pero no imaginábamos aún todo lo que esperaríamos a partir de ese momento. Unos señores vestidos de astronautas que parecían que iban a recoger a ET se llevaron a mi marido.

Lo condujeron al hospital más cercano, el 12 de Octubre, que a nosotros solo nos hace pensar en exterminio. No dejaron entrar a Roci. Lo metieron a urgencias, donde tienen aislados a los pacientes de coronavirus. Conozco bien ese hospital. Allí iba para mi rehabilitación del hombro. Es un hospital inmenso, casi inabarcable. Decían en el periódico que era uno de los pocos en los que todavía quedaban camas pero nos informaron de que tendría que esperar 24 horas por una. Y la jornada se hizo eterna viendo llegar a decenas de personas infectadas, algunos mayores que se asfixiaban y caían de las sillas; gente que lloraba de incertidumbre y desamparo.

Desde el 12 de Octubre Jaime nos mandó este mensaje: «Una doctora se acaba de quebrar y ha dicho llorando a toda la sala que les duele mucho tener así a la gente, que es horrible también para ellas y ya no ha podido seguir hablando. Y la sala ha empezado a aplaudir espontáneamente como cinco minutos». En casa buscábamos amigos de amigos de amigos de amigos de médicos en el 12 de Octubre. Pero nadie podía hacer nada. Le hicieron las placas y mandó el mensaje tan temido: «No os asustéis, tengo neumonía en los dos pulmones». Jaime, 45 años, sano, sin patologías previas. De neumonía mueren cientos de pacientes de coronavirus todos los días, muchos de ellos jóvenes, aunque el porcentaje más amplio sea el de los mayores y su muerte sea más publicitada.

Yo lloraba en la ducha, en la cocina, en Twitter, mientras esparcía lejía a mi alrededor y pasaba el trapo; le decía a Coco que su papá iba a estar bien sin realmente saberlo; me abrazaba a Roci, nos acariciábamos con guantes y ella me decía que se encargaría de todo, que me tumbara. Lo hacía y escribía a Jaime para preguntarle su saturación; me comunicaba con el ala religiosa de los grupos de whatsapp de la familia pidiéndoles que rezaran. Volvía a llamar a los médicos conocidos suplicando información y milagros. No quise hablar con mi mamá aún porque no podía permitirme en este momento derrumbarme como una niña desconsolada, igual no podría abrazarme a sus tetas porque vive a miles de kilómetros y también está en cuarentena. Amaru me miraba y yo le daba una galletita. Sollozaba murmurando siempre lo mismo: «Mi pobre amor, mi pobre amor, mi pobre amor». Me culpaba: Esto le había pasado porque estaba deprimido, porque sufría ansiedad, porque estaba bajo de defensas, porque no le había dado suficiente amor.

Fueron 32 horas en total las que estuvo Jaime en una silla esperando atención. Ni siquiera en una camilla, después de una semana de fiebre, con el cuerpo destrozado. Y por fin, a la madrugada nos llamaron del hospital para decir que lo pasaban a planta, y ella y yo nos abrazamos en el insomnio y en la ruina de esa esperanza. Al menos no estaba en la uci, al menos respiraba solo, al menos estaba saturando bien, al menos la fiebre no subía demasiado, al menos ya lo estaban tratando. Al menos Coco se había curado, llevaba dos días sin síntomas, tocaba la flauta dulce como si no hubiera mañana, en su encierro se había aprendido decenas de canciones y con ellas nos martilleaba el cerebro y nos recordaba que sus pulmones estaban intactos. Como se sentía bien intentaba quebrantar las normas del distanciamiento: «Mamá, llevo un siglo sin abrazar a nadie, por favor». Y frente a frente y a un metro de distancia abrazábamos una el fantasma de la otra.

Le repitieron la prueba a Jaime y esta vez sí, ahí estaba «la corona-virus», como le llama Amaru, la tiara de puntas inconfundible. Así empezamos a oír de los «falsos negativos» como Jaime, cuyas pruebas salen erradas aunque tengan todos los síntomas. De su compañero de habitación, otro falso negativo que escupía los pulmones, que estaba mucho peor que él, y al que Jaime de alguna manera también cuidaba desde su nueva fragilidad. Y también, con los días, empezamos a escuchar su voz, cada vez más nítida, cada vez más parecida a la de Jaime, más animada, con más ganas de salir de ahí. En casa ya no sabíamos qué inventar para jugar con Amaru, que ahora llevaba siempre una capa y al que llamábamos niño murciélago del coronavirus. Aprendió rápido por qué lugares de la casa puede volar y dónde no para estar a salvo.

Una de las cosas más terribles de una enfermedad contagiosa es la impotencia del que cuida: aprendemos a dar consuelo sin tocar, sin hablar de cerca, casi con la mirada, con gestos sutiles, que en un primer momento pueden parecer de frialdad, pero que son todo lo contrario.

Ayer los médicos del 12 de Octubre le dieron de alta, cinco días después de esa noche infernal. Lo trajeron los mismos astronautas que se lo llevaron en una ambulancia, pero al llegar a casa a ET le había vuelto el color. Está con nosotras, con sus hijos, pero le quedan dos semanas más de fármacos y cuarentena, el confinamiento dentro del confinamiento. ¿Cómo recibir a alguien que amas tanto y que temiste perder sin estrecharlo, sin fundirte con él, sin conversar largamente tumbados sobre la cama? Son cosas que solo ocurren en el valle de la enfermedad, las nuevas reglas de juego que aprendes a regañadientes.

Para cuando llegó ya habíamos dividido la casa en dos, con turnos y normas estrictas para los mínimos espacios comunes. Le dimos bolsas, jabón y desinfectante, como quien recibe con flores y globos. No nos quitamos los pasamontañas. Hemos aprendido a enfriar para triunfar. Le mandé un mensaje por el teléfono, aunque a pocos metros de él, mirándole: «Estas dos semanas te voy a amar así, quiero que sientas esta parte de mi amor, nos vamos a cuidar ferozmente».

El amor es ahora la desinfección. El amor es ese plato que no se da en la mano. El amor se explaya de raras maneras en la frontera entre sanos y enfermos.

Anoche Amaru lloró un poco antes de dormir sin saber por qué. Me dijo: «¿Sabes qué me pasa, Gabi? Que me he acordado de la Nochebuena». Es lo que esperamos, esa noche buena en que volvamos a romper los muros que nos separan.

Las pandis (Portadoras Asintomáticas No Diagnosticadas) de esta casa últimamente no dormimos demasiado. De tanto perseguir al niño vector para lavarle las manos impregnadas de todo lo que le damos de comer se nos escapan también los sueños. Hemos perdido la ventana –los covids se la quedaron cuando uno de ellos volvió del hospital–, así que para ver la ciudad debemos subir a la terraza y por fin quitarnos las mascarillas y respirar a bocajarro ese aire con nosecuánto porciento menos de dióxido de nitrógeno desde la epidemia, y descubrir que se puede ver la sierra desde un techo de Carabanchel.

El niño vector se ha acostumbrado tanto a estar dentro que ya no quiere ni ir a tirar la basura. Pienso todo el día en todos esos niños que nacen en las cárceles con sus madres prisioneras y que no conocen otra felicidad que la del encierro y me da hasta alivio. Es tan feliz solo estando con nosotras que da miedo. Igualmente, si me ven en el contenedor con el vector, la gente cambia de acera.

Solo sé que no queremos matar al viejo del segundo. Tiene más de 90 años y sigue bien. Por eso escondemos al niño, limpiamos como obsesas el pomo de la puerta, el interruptor de la luz y cuando pasamos por delante de su puerta corremos como vándalas. La consciencia pandi, su nueva moral pesa, sobre todo si vives con un covid diagnosticado que tose de vez en cuando.

Si el enemigo está ganando es porque juega sucio, su estela de contagio es random, elige al azar a sus víctimas, su margen de irregularidad es tal que no permite encontrar aún el método para enfrentarlo. Las pandis hacemos cálculos dudosos para saber si ya somos aptas para salir, para unirnos con los sanos o con los enfermos, con cualquiera nos vale ya: «Piensa que si de momento no has tenido fiebre ni nada y hace más de dos semanas que él enfermó hay poquísimas posibilidades de que….», me dice una pandi amiga. ¿Estaremos a un paso de hacernos inmunes como los patos que se pasean entre nosotros porque creen que las calles vacías de este barrio obrero son ya parte del bosque?

Mientras tanto, la libertad es hablar con la vecina de un edificio al otro, la que lleva guantes cuando toca a sus plantas. De su balcón a nuestro techo no llegan las gotitas, se pierden en el aire, se evaporan con toda su maldad. Probablemente sea pandi como nosotras. El mundo se divide entre pandis y covids. No hay nada intermedio. Habla de sus vecinos okupas y de su trabajo de limpieza que debe hacer de lunes a viernes porque si no, la echan. Las pandis reciben una cháchara de edificio como reciben al sol, como descargas eléctricas para aguantar un día más el delirio. Y si duermen unos segundos, despiertan de golpe por leer la noticia de una vacuna que ya se fabrica en un laboratorio gringo llamado Gilead.

Una de mis amigas tiene un amante que se escapa para follarla durante el toque de queda. Cuando llega a verla, ella le saca los zapatos y le echa desinfectante. El sexo seguro de la época. Pero falta demasiado para la Fiesta en Zion postcoronavirus, la anhelada megaparty de cuerpos sudorosamente mezclados y mdma en la última ciudad humana que le ha quedado al planeta. Mi compañera no puede esperar a estar en ese garito subterráneo de estalactitas y besar a cada persona que pase delante de ella. Yo tampoco.

Algunas noches nos evadimos unidas por el sufrimiento, no por el amor, como escribió Ursula K. Le Guin, porque ahora «el vínculo que nos une está más allá de toda posible elección: no tenéis nada, no poseéis nada, no sois dueños de nada, sois libres». Esa hermandad que surge entre una mano sin nada que dar que se tiende hacia otra mano igual de vacía. Algunas noches interminables, también, clamamos: el mundo no volverá a ser el mismo, mi amor, creyendo que estamos diciendo algo importante y al día siguiente vemos que algún filósofo ha dicho exactamente lo mismo y es un titular de un periódico. Qué fácil es ser profundo estos días.

AMAR

Nos quitamos las mascarillas y los guantes, como si nos quitáramos la ropa. Y nos fundimos en un abrazo de esos que empiezan con un baile raro, titubeante, como de gente desconocida que se da la paz en la misa. Nosotros solo hemos perdido la práctica. Perder la práctica del contacto, de eso no nos hablaron. Debe ser de esas cosas que dicen que se pierden con el virus y no sabes cuándo vas a recuperar, como el olfato y el gusto, hasta que las recuperas. No recuerdo cómo tocarte, le digo bromeando, como en ese poema que escribió Anne Carson en La belleza del marido, en el que ninguno de los dos miembros de la pareja sabe dónde poner la pierna. Gran misterio saber qué clase de primer beso darle después de mil años juntos.

Mi marido ya está curado. O eso dicen. Hace cuatro semanas que le aparecieron los síntomas, dos semanas que volvió del hospital, y una doctora acaba de darle de alta por teléfono para que salga del aislamiento y se reencuentre conmigo. No habrá auscultación, ni más placas, ni nueva prueba para confirmar el negativo. Hay que saltar sin red a la vida «normal». No he querido hablarle del tuit del tipo que se hizo una nueva prueba después de treinta días y seguía dando positivo, aunque estoy casi segura de que él también lo ha leído y no me lo dirá. Nos aferramos a que a Jaime ya lo contabilizó el gobierno de España en la cifra de los recuperados.

¿Y si no? ¿Morir de amor era esto? Si en los ochenta contagiarse de vih era entendido como el castigo moral por una vida sexual activa, ¿qué juicio deberán soportar los que acaban con un respirador artificial por haber apresurado un beso en el siglo xxi?

Casi dejamos de follar el siglo pasado por culpa de otra pandemia, ahora mamá naturaleza está tan cabreada que ya ni quiere que nos toquemos.

No llevo bien la enfermedad. La enfermedad me distancia naturalmente, no necesito que me dé órdenes el gobierno. A los miembros de mi familia suelo acusarlos de ser enfermos imaginarios. Si algo les duele, intento convencerlos de que solo está en su mente. Por eso también tardé en aceptar que lo que tenía Jaime no era un resfriado fuerte sino un covid bestial. Nos enseñaron a erotizar la fuerza, la resistencia, la salud. No la debilidad. ¿Cómo vamos a volver a follar en el imperio declarado de la tirria, en la repulsa, en la aversión por los peligros que supone el contacto con el otro para nuestra propia inmunidad?

Tampoco sé follar con manual de instrucciones. Estoy acostumbrada al condón, pero si hay algo que nunca aprenderé es a follar con distanciamiento social. Ni con el coronasutra. No sé follar para salvarme. Solo sé follar como se folla en el fin del mundo.

¿Y si en lugar de ponerme caliente me pongo a pensar?

Como el otro día que quise saber cuánto tiempo puede sobrevivir el virus en un pezón. ¿El mismo que en el pomo de la puerta? Como vértice de mis dos parejas, ¿mi pezón puede llevar y traer la desgracia? ¿Cuándo se volvió la vida una operación de profilaxis? He oído que las citas de Tinder ahora solo se efectúan con prueba de covid incluida.

La cucharita es mi plan secreto para esta primera noche, una alternativa tierna; el sexo sin besos, pura resignación. En este momento en que se discrimina entre actividades esenciales y no esenciales, la intimidad humana no parece prioridad. «Estos no son tiempos para el erotismo», decía hace poco en el New York Times la ginecóloga Jen Gunter después de que en marzo absolutamente todas las personas que le pidieron consulta confesaran que desde la cuarentena no habían vuelto a tener sexo con compañeros nuevos. La esencialidad se ha vuelto el mandato de la época. De repente, me entran unas ganas ubérrimas de hacer solo cosas prescindibles. En esta, la primera noche prescindible del resto de nuestra vida, solo puedo pensar, como una forma de cojurar el pánico, en esa canción que dice «cruza el amor, yo cruzaré los dedos».

COMER

Hace unos días por fin tiré el manojo de los viejos recibos de la compra que estaban adheridos con un imán a la puerta de la nevera. Nunca guardamos un recibo, ni el de la aspiradora que acabamos de comprar, mucho menos los de la lista del supermercado. No sé si pensamos que nos iba a servir para algo en el futuro, pero ahí permancieron las semanas que siguieron al pico de la enfermedad y a la meseta de la desescalada hasta que los quité. Esos recibos pertenecen a otro tiempo, con los botes de garbanzos, las latas de atún y el exagerado número de bolsas de pasta y cajas de leche. Nunca hacemos compras gordas. Somos de vivir el día a día, de acudir con moneditas a los pequeños negocios chinos, árabes, latinos e indios y comprar lo que nos apetezca. Así que esos recibos no son solo de otro tiempo, también hablan del consumo de otras personas en las que no me reconozco. Supongo que hablo de personas que no tienen en realidad tanta hambre como miedo.

En los días de la Covid, además, me volví ama de casa exclusiva y cocinera a tiempo completo porque no había algo más importante que hacer encerrado que comer. Me convertí en una señora de los cincuenta que gestionaba su hogar con estilo marcial o, mejor dicho, en la sirvienta de esa señora. Garantizar la manutención literal de nuestra familia tres veces al día se convirtió en mi objetivo número uno. Ni siquiera haber crecido en las grandes depresiones y economías inflacionarias de un país de Sudamérica en los ochentas me preparó tanto para diferenciar entre lo esencial y lo prescindible. Ahora era yo –y no mis padres– la que tenía que construir una ficción de tranquilidad y sustento para sus propias crías.

Hice menús diferentes para los sanos y los enfermos, recetas sanas y fast food. Estábamos encerradas alrededor de platos que mutaban. El único tráfico posible entre el adentro y el afuera eran los alimentos que nos dejaban en la puerta. Marzo y abril son meses de temporada de fresas pero no se me ocurría dárselas en un bol con nata. Hervía las fresas largas horas en una olla para matar el virus o, lo que es lo mismo, para hacer mermelada. Nadie intuía que el olor de la fresa hirviendo y acaramelándose me hacía viajar a ese tiempo ahora imposible en que yo no cuidaba a nadie y otras personas cuidaban de mí. Cuando era una niña catastrofista y me encantaba jugar a los terremotos y tsunamis. Y nada me conmovía y excitaba más que jugar a que huía, me ponía a buen recaudo y abrazaba fuerte a mis hijas-muñecas, les atragantaba de hojas y pétalos de flores que servía en platitos, mientras el horror se quedaba detrás de la ventana. A nadie más le gusta la mermelada de fresa en esta casa y mis hijos no son tan mansos como mis muñecos, pero mi propósito seguiría siendo endulzarles la vida a toda costa para olvidar los mil muertos al día que escupían en la radio.

En cada compra el alcohol se contaba entre los productos esenciales. Cuatro meses después del comienzo del confinamiento y apenas días desde el anuncio del fin del Estado de Alarma, supongo que haber arrancado el manojo de recibos de la nevera, haberlos hecho una bola y tirado a la basura significaba que nos habíamos alejado definitivamente del peligro, o al menos eso pensé.

LIMPIAR

Casi por la misma época tiré también los trapos de la covid. En un recipiente que no me había atrevido a tocar desde el mes de abril se conservaban en un lugar del patio estropajos de limpieza y guantes de goma de la época más limpia o sucia de nuestra vida. Estábamos tan acostumbrados a esos vestigios congelados en el tiempo que cuando preguntábamos por la ubicación de algo la respuesta podía ser «allí al lado de la zona covid». Restos arqueológicos como las bolsas de ropa supuestamente infectada que nadie se atrevió a lavar durante semanas hasta que acabaron en el contenedor de basura.

Es curioso cómo la vida pasa y de repente dejas de aplaudir desde los balcones a los sanitarios a las 8 pm. Pero había un mañana en el que ya no limpiaríamos para no morir y ese mañana llegó. En los días en que el coronavirus atacó mi casa casi me perfumaba en lejía y ya no sabía si me ardían los ojos por el olor o por el dolor del aislamiento.

Los proyectos modernizadores siempre han consistido en diferenciar socialmente a los limpios de los sucios, a los saludables de los corruptos. Las mujeres en especial hemos cargado con el estigma de la enfermedad por menstruar, por ser madres; las disidencias también, por encarnar todo eso que se percibe como potencialmente infeccioso y patologizable, que es también lo moralmente condenable. El Sida mandó a muchos a sus casas y los hizo blanco de señalamientos por contagiosos. El coronavirus acosa sobre todo a hombres. Mi casa es la triste demostración de la estadística. Y ahora la vida de cualquier heterosexual depende de un chute de retroviral contra el vih hasta que se demuestre lo contrario.

Fuimos una familia integrada por dos coronavíricos y tres probables asintomáticos compartiendo las cuatro paredes con dos aspersores de una mezcla invencible de lejía y jabón como toda munición y escudo. Además de usar dudosas medicinas como antivirales y anticoagulantes, se necesitaban más métodos para garantizar la vuelta a la salud de los enfermos y evitar la caída en la enfermedad de los sanos. Y todo, decían los especialistas en las noticias, estaba sujeto a lo mucho y lo bien que limpiáramos nuestra habitación del pánico, o sea toda nuestra casa. No seríamos buenas, seríamos excelentes, sobresalientes en la detersión de la vida, seríamos nazis y haríamos de la existencia de los virus el peor holocausto.

Por eso bailaba como una deshollinadora sobre las superficies lustrosas, arrancaba baobabs de mi pequeño planeta y neutralizaba cualquier avance de los agentes patógenos. Hablaba sola como hablan solas las que limpian. Pero en realidad hablaba con el virus. Le contaba mi vida. Le insultaba. Le acusaba de fascista. Le rogaba que se fuera, que no entrara, que no volviera. Meter la vajilla al lavaplatos a máximas temperaturas, purificar histéricamente con bayetas distintas, redactando sensaciones con la mente sin poder escribirlas, me hacía sentir como una poeta casada con un poeta mejor que yo y con ganas de suicidarme.

Por un tiempo, vernos en videollamada fue lo más parecido a la plaza del pueblo. La cháchara siempre iba de lo mismo, de aferrarnos a nuestra humanidad compartiendo los últimos bulos sobre el coronavirus.

En el zoom siempre estaba borracha y en pijama. Odiaba verme la cara de imbécil en la pantallita, tratando de encontrar mi mejor ángulo sin suerte. El zoom es el espejo de la bruja mala. Lo hubiera abandonado el primer día pero lo necesitaba. Estuve en un par de mesas redondas online por las que me pagaron y en fiestas virtuales que llevaban nombres como «Antivirus party», y siempre era la última en irme, algo que no solía pasarme en la vida real.

Me habían encerrado con algunas de las personas que más me gustan del mundo y yo era perfectamente consciente de mi privilegio pues sabía de otros que se habían quedado solos, como mi hermana, que cumplió cinco meses cuidando sola a su hijo de cinco años sin una sola conversación adulta. Ella y yo encendíamos el zoom algunos días y nos decíamos cuatro cosas, poníamos a jugar a nuestros hijos por la pantalla como si estar juntos fuera un videojuego. Los primos se reconocían, movían sus muñequitos de píxeles ante la pantalla hasta que, supongo, se cansaban de la virtualidad de sus cuerpos, de no poder pegarse de verdad y lloraban para que los sacáramos de ahí.

Todo eso que odiábamos necesitar también era lo más parecido al amor. Cuántas veces construimos tiendas de campaña en el salón para imaginar el aire libre en el encierro. Nos metimos ahí con nuestros pequeños hijos en cuevas inventadas para ver estrellas fugaces en el cielo de los techos. Mis hijos estaban tan felices de estar con nosotros las 24 horas que parecía que nunca hubieran conocido la libertad. Era todo tan primitivo, como cuando nos dimos cuenta que habíamos vuelto a escuchar la radio. Era la única forma de seguir limpiando, preparando comida y velando por el resto sin dejar de estar inmersa en el torrente informativo.

El verdadero privilegio consistía en movernos entre los infinitivos esenciales: comer, limpiar, amar. Así, en los peores momentos, cuando me pregunté cómo iba a alimentarlos sin salir a la calle, se activó la alerta entre las amigas y redes de confianza, que lo mismo nos traían un carrito repleto de comida del super, que una mascarilla o un porro. Me hice adicta a la hermandad de las que no tienen nada. No tener nada es otra forma de ser libres, aún estando encerrados. Las compañeras: queríamos abrazarlas de tanto que las queríamos en ese momento pero solo nos quedábamos hablando unos minutos a un metro de distancia. Queríamos secuestrarlas, meterlas en la casa y darles de comer y beber hasta que se durmieran con nosotros y nunca nos dejaran.

Si el confinamiento había empezado fuerte aislándonos de todos, hacia el final de éste ya me veía proponiendo encuentros clandestinos a los que nadie accedía. Hay gente a la que no he vuelto a ver. Y allá en Perú es invierno y no hay oxígeno, y aún mi madre sigue sin poder abrazar a su padre, mi hermoso abuelo de 102 años que nunca ha podido estar encerrado.

Soñé que al volver a la socialización lo primero que haría sería asistir a decenas de raves, participaría en otras tantas orgías, cenas pantagruélicas llenas de comensales divertidísimos. Nada de eso pasó. Pero un camello me mandó dos patillas y un gramo de cocaine en un taxi.

Cuando volvimos, todo era mucho más aburrido y triste y desesperado que antes. Cuando Roci volvió a trabajar a la librería recé para que enfermara y no tuviera que salir de casa. Cuando Amaru y Coco volvieron al colegió me alegré pero en realidad no me alegré. La niña catastrofista estaba de vuelta. Me enganché a los tiempos de guerra, a los estados de excepción, a los toques de queda y a la clandestinidad de barrio. Pronto me di cuenta de que nadie quería volver a trabajar, volver a la normalidad, volver al transporte público, a la ciudad, a la salud.

Aquí estamos, como dice una canción de Arnal y Bagés, «en la periferia brillante de una galaxia mediana, en medio de un mar oscuro donde flota nuestro diminuto mundo», o sea, aquí estamos los no esenciales pensando qué coño quiere decir reinventarse, dándole vueltas al post de la fotógrafa que anuncia que venderá menús de gastronomía peruana a domicilio con todos los cuidados y salubridad del caso.

Mi amiga librera me ha dicho que lo más vendido de su tienda ahora exclusivamente online es Camus. Como siempre, los escritores esperando alguna pandemia póstuma para reír último y mejor. En fin, que esta no va a ser nuestra verbena. Y seguirán vendiendo los que venden, aunque menos. Una alegría pequeña en medio de todo. Pero es que tampoco están las cosas para lágrimas de blancos, de machos o de culturetas.

Queda muy bien decir: ay, tengo mil cancelaciones. Adiós a la girita americana, a mi adelanto millonario, al cartel con mi cara en la feria del libro, a las cinco temporadas de la serie sobre mi vida en Netflix, adiós al estreno, a las vacaciones de verano, a la casa propia. Eso quiere decir que al menos tenías algo, cabrona, sueños, no sé, cosas. Qué bien suena todo lo que tenías. Suena bien, suena sospechoso, suena a márketing, pero otra cosa es comer. Justo cuando habíamos descubierto que lo presencial nos daba más dinero que llenar hojas, que queríamos ser estrellas del pop. Ahora somos todos youtubers primerizos.

Por el momento nadie me ha ofrecido dinero para aparecer en una entrevista, conversación o lo que sea online, pero sí me han ofrecido que los haga, a montones. Por el momento no es que no tenga nada que decir, es que me estoy haciendo la muerta. Lo siento, no puedo acompañar tu aburrimiento, tu proyecto desinteresado, tu desolación con mi arte free porque estoy friendo pollo para mis hijos semiconfinados. Lo cierto es que si tendremos que aprender cómo se vive con un virus latente, también tendremos que aprender a la larga de los influencers cómo se vive de Instagram. Pensar que nos parecían estúpidos. Y ahora podrían ser ministros de cultura.

Algunos me han dicho que grabe mi obra de teatro, la suba y cobre tres euros por descarga mientras llega el 2025, año oficial hipotético para la apertura de salas. Me han dicho que me ponga ya con los talleres online de escritura que si me tardo más todos ya van a ser Faulkner. Para colmo acabo de recordar que tengo un minilibro para descarga que me publicaron en 2012 cuando recién se hacían experimentos de libros descargables, cuando todo parecía irse a la mierda, y que se titula visionariamente «Kit de supervivencia para el fin del mundo». Igual yo vivo de esa ocurrencia, de esa antigualla. A ver, cuánto son 90 céntimos si lo multiplico por… Dicen que ya demos por perdido el 2020.

En estos días vuelvo mucho a Los niños terribles de Jean Cocteau, ese escritor que decía «volveré a fumar si el opio lo quiere». Cómo no recordar en estos momentos el libro de unos infantes que eligen el encierro antes que el mundo, alargar el caos de sus existencias problemáticas, lúdicas y excéntricas detrás de la puerta para no corromperse, no modificarse, no morir allá afuera.

Quizá estoy algo desaparecida, como a todos me ha tragado mi casa y me han tragado mis hijos. Ayer dos personas, sin ponerse de acuerdo, me preguntaron cómo estaba porque me habían «pensado». Les dije que todo bien pero me quedó la duda de si a lo mejor voy a morir pronto. La mitad de mis amigas se sienten brujas. Creo en las corazonadas de las amigas, pero es verdad que estamos un poco sugestionadas. Hay que enviar cada tanto una prueba de vida porque hoy los silencios confunden. Mi hermana, por ejemplo, me envía una foto de mi madre jugando con su nieto al solitario online. No hay nada más solitario que el solitario online en cuarentena, pero si lo haces con tu nieto que no va al cole es otra cosa.

Le pregunto por Perú aunque ya sé la respuesta: «Hoy hubo menos muertos que ayer pero como siempre jodidos», contesta mi hermanita. ¿En qué momento nos acostumbramos a que un muerto menos signifique progreso? El otro día en la radio explicaban la situación así: «Es como si cada día cayera un avión lleno de pasajeros». Se está haciendo tan largo esto que hay tiempo suficiente para buscar más y más maneras de empeorar las metáforas. Hoy el tema del día son los reinfectados, el gran enigma de la pandemia. Nos quitan hasta esa nueva conquista del enfermo: la inmunidad.

Pero entonces mi hermana en el chat me interrumpe con una frase que termina con «….en el peor año de nuestras vidas». En marzo aún no lo sabíamos, pero quizás ahora sí. Entonces ¿es verdad que es el peor año de nuestras vidas? ¿Peor que el año del autogolpe de Fujimori, peor que mi primer año en Europa, peor que el año que me dejaste? Bueno, he aquí mi prueba de vida: a mediados de 2020 me bañé un día en pelotas en el mar a las nueve de la mañana. Mis plantas no han muerto en mi ausencia, gracias a mi amiga Marcela, que cuida seres vivos a domicilio. No sé en Madrid, pero lo peor es que se te mueran las hortensias en Noruega. Le pasó a mi amiga Claudia. Allí las flores son más importantes que aquí. Claudia también se bañó desnuda en el mar helado y me mandó una foto como prueba.

Cuando se enteraron de que su madre había intentado reanimar con una maniobra rápida de respiración boca a boca al hombre que acababa de caerse muerto de covid en sus brazos, mi amiga y su hermana estuvieron seguras de que ella seguiría el mismo camino por culpa de ese beso de la muerte. Por qué eres tan madre, mamá, le reclamaron afligidas por teléfono. Ambas llevaban años viviendo sus vidas lejos de ella pero la maternidad es como una droga en la que no estamos libres de recaer. Por eso se iba a morir, pensaron las hijas, por ser una especie de madre de su sobrino; lo había acogido en su casa después de su divorcio, le ponía el desayuno todos los días. Por eso aquella mañana se había sorprendido de que no saliera, había entrado en su cuarto y lo había encontrado muerto. Cómo no iba a tratar de revivirlo, se excusó la muy inocente. Una madre como esa, frágil, depresiva, enfermiza, diabética, sacrificada, es pura carnaza apetecible para el virus que parece haber infectado hasta a los perros.

Mientras espera los resultados, la mamá bebe té caliente de gengibre y limón, clorito, pastillas de hidroxicloroquina, paracetamol y un medicamento antiparásitos, por si acaso. A los pocos días las hijas confirman sus peores miedos. La pcr da positivo. Entonces deben pensar rápidamente, resolver, resolver, resolver, el infinitivo de cualquier hija con un poco de corazón de hija. Esa mañana hacen la videollamada diaria y le dicen a su madre con la mejor cara que tienen que la prueba ha dado negativo. Una mentira piadosa que no les quita el temblor. Deciden no contarle la verdad, convencidas de que al protegerla del miedo a la enfermedad a lo mejor logran espantar a la enfermedad. Aliviada y con la sensación de que le han regalado una nueva vida, la madre sigue adelante con su día a día, pero cuando se conecta por zoom le parece ver en las caras de sus hijas una especie de sombra. Mi amiga me lo cuenta desesperada. Sus viejas clases de teatro no le bastanta para sostener la ficción.

La situación me recuerda a la escena de Good Bye, Lenin!, cuando el personaje de la madre, a la que al despertar del coma su hijo ha decidido esconderle la caída del muro de Berlín y de todo lo que conocía para no provocarle otro infarto, cree ver por la ventana un enorme cartel de Coca Cola y una grúa que se lleva la estatua de Lenin y empieza a pensar que no se lo están contando todo. Las hijas le ocultan a la madre su contagio, como se oculta el fin del comunismo, con la misma dificultad e inventiva, con la misma desesperación. Algún día, quizás, podremos decir good bye Covid, pero hasta entonces seguiremos fabricando indefinidamente por amor realidades paralelas en las que la enfermedad no nos persigue, no nos alcanza, no nos toca, no nos mata. Pasan un día, dos, tres, cuatro, cinco, una semana y la madre finalmente no enferma, es asintomática, está a salvo de verdad y las hijas pueden por fin dejar de temblar.

Lo del otro día parecía un sueño pero era verdad: salimos por fin de casa y fuimos a pasear por los campos secos de Buitrago de Lozoya, en la sierra norte de Madrid, y mis hijos se pusieron tan felices bajo el cielo azul que hicimos ramos de cardos y flores salvajes; y hablamos de irnos algún día a vivir al campo; en realidad soñamos que lo haríamos, y de tener una vaca que se llamara Almendra porque en caso de que nos donara su leche sería de Almendra; un caballo Héctor y dos gallinas, Presbítera y Poliamor. Y esa misma tarde empezamos los trámites para el cambio de nombre de mi hije Coco y nunca le había visto tan contente y orgullose. Y pensé para mis adentros: estás aquí para cumplir sus sueños o no estás aquí para nada.

Algunas veces creo que he despertado de la pesadilla de la covid19, pero en realidad no. No puedo disfrutar del desconfinamiento, de la desescalada, ni de ninguna mierda veraniega.

El otro día yo no soñé, me soñaron. Nunca presto demasiada atención a alguien que me cuenta un sueño porque suelen ser narraciones que solo divierten al que sueña, pero si yo salgo en el sueño ahí sí me gusta escucharlo. En ese sueño yo bailaba y bailaba, y de pronto se me caía la cabeza y rodaba por la pista de baile. Así me siento estos días. Si intento bailar, se me cae la cabeza.

Una vez me preguntaron de qué sentía orgullo y dije que de haber sobrevivido. De eso y de haber resistido, de haber curado algunas heridas, de golpear, a veces de tumbar algunos muros o de dejarle unas marquitas. De hinchar la piscinita y llenarla de agua para mi niño y sus amigos. De que el puré de zanahoria me salga dulce y del color naranja más increíble jamás visto, de freír bien la patata, crocante, que es una palabra que usa mi mamá para decir que algo está perfecto. De no hacer nada de esto sola. De eso estoy orgullosa, de nada más.