La lagartija, de Patricio Seguel

Hay cosas que no se olvidan: el olor a pasto mojado, el silbido del viento entre los cipreses… y la voz de mi tía Juana, firme como un surco.

Todos los años, al terminar la escuela, mi mamá nos repartía a los hermanos como cartas. A mí me tocó el campo, porque mi padrino —según decía ella— cargaba más vino que tiempo.

Allá, entre boldos, aromos y guajes, descubrí el mundo a mi modo. Me fascinaban las lagartijas que se asoleaban sobre los troncos. Cuando el sol les daba de lleno, brillaban como si guardaran secretos antiguos.

Uno de esos veranos —tendría nueve años—, la curiosidad infantil pudo más. Con una varilla de esas que se usan pa’rriar ovejas, intenté atrapar una por la cola. Y lo logré. Pero la cola quedó bailando sola sobre el tronco, como hechizada.

Yo la miraba entre asustado y maravillado cuando sentí su sombra: la tía Juana. Se acercó callada, me peinó con sus manos curtidas por la tierra, me miró a los ojos y dijo:

—¿Qué hacías, hijito?

—Jugaba nomás, tía…

Me acarició la cara y, bajito, me lanzó su sentencia al oído:

—Por hacer eso…, cuando seas grande, te van a salir pelos en el culo.

Esa noche no dormí. Ni mis perros, que siempre me hacían guardia, lograron calmarme. El miedo era real.

Hoy, mientras me bañaba, me miré al espejo… y me acordé. De la lagartija, del campo, de mi tía. Y me reí solo. Porque entendí: en el campo se enseña así, con dichos que pican, que marcan, pero que —al final— te dejan pensando.

Y sí, la tía Juana… siempre decía la verdad.

Sola en Bahía, de Angie Ferrazzini

Hace veintidós años, viajé sola a Brasil. Elegí Salvador de Bahía como destino. Me acuerdo de que todos me recomendaban parar en la zona de Barra, pero yo me empeciné en alojarme en el Pelourinho. Reservé el hotel por internet y me fueron a buscar al aeropuerto. Llegué a las veintidós horas y, apenas entré, noté un movimiento raro. Estaban haciendo los cuartos. El chico que me acompañó abrió la puerta: había una cama en el piso, con un espejo cuadrado en el techo. Prendió el televisor y me mostró los canales disponibles:

—Você tem 42, 43…, tudo pornô —dijo. Y cerró la puerta del cuarto del Hotel Don Juan.

Me tiré en la cama, me miré en el espejo y me di la bienvenida a Brasil. No tenía celular, nadie a quien contarle mi anécdota.

Dejé las cosas y salí a caminar por el famoso Pelourinho. Apenas hice unos pasos, se me acercó un chico y me preguntó si podía caminar conmigo. Accedí, y cuando íbamos caminando, me crucé con otro chico. Tenía unos ojos muy expresivos. Ambos nos miramos y sonreímos. Volví al telo sola a pasar mi primera noche en Bahía.

A la mañana siguiente, bajé a desayunar. ¿Quién desayuna en la cafetería de un telo? Nadie y yo. Me puse a escribir. Me disculpé en la recepción y partí a cambiarme de hotel. Cuando estaba cruzando la plaza, se me acercó el chico de los ojos lindos y me dijo:

—Ey, você… Você estava aqui noite passada…

Caminamos juntos, tomamos una cerveza y quedamos en encontrarnos a la noche en Cantina da Lua.

Pasaron veintidós años de aquel encuentro y de mi particular llegada a Brasil. Con el de los ojos lindos, tuvimos tres hijos: Lua, Caetano y Moreno.

Mi ángel de la guarda, de Leandro García Cardozo

El otro día estaba trabajando en casa y decidí cortar para fumarme un cigarro abajo. Tenía todo cronometrado: salía a las catorce, fumaba, subía a las catorce y diez, y a las quince ya estaba en la oficina para una reunión importante con mi jefe.

Saludé a la perra antes de bajar en chancletas, short y camiseta de Flamengo. Todo muy normal. Cuando quise darme cuenta, había cerrado la puerta sin tener la llave en la mano. Como buen fumador, terminé mi cigarro antes de comenzar a cranear cómo carajo volver entrar. En ese momento, me vibró el celular: me había quedado sin batería. El problema ya era grave; si no llegaba a esa reunión, me rajaban. Pasaban los minutos, y no podía pedir ayuda a nadie.

Fui a la pizzería de confianza para cargar el celular, pero no me dieron bola (nunca más les compro ni una fainá). Toqué el timbre de mi casa buscando el milagro: que la perra se convirtiera en MacGyver y me abriera, pero no ocurrió. En eso, apareció un pibe bien vestido que notó mi angustia. Asumí que era vecino. Me dijo que arriba tenía un cargador para prestarme, pero que necesitaba el código de la puerta de abajo porque no se lo acordaba. Por supuesto, sin pensar, lo ingresé, subí a su casa y allí ocurrió el milagro. Me dijo:

—No te preocupes. Lleváte este pantalón, esta camisa y mi compu.

Yo acepté; con vergüenza, pero acepté. Sentí que estaba frente a mi propio ángel de la guarda. Vestido de aquel desconocido, pude asistir a la reunión. Me fue bastante bien.

Cuando volví a mi edificio, había dos patrulleros en la puerta. Al parecer, mi ángel de la guarda era el exyerno de la familia vecina. No solo desmanteló todo el departamento, sino que también se llevó mi camiseta del Flamengo.

Apagón, de Sonia Giacobbe

Abrí los ojos confundida. Durante un instante, no supe si seguía soñando o ya estaba despierta.

A mi lado, mi novio se lavaba los dientes; algo inusual: siempre era yo la primera en levantarme. Una frase flotaba en el aire como un eco borroso: «Apagón en toda España».

Miles de pensamientos me atravesaron de golpe. Me incorporé en la cama.

—¿Escuchaste lo que está pasando? —le pregunté.

—No hay agua —me respondió casi cortándome—. Es por el apagón.

El miedo me paralizó. Me quedé inmóvil, como si pudiera entenderlo todo si me quedaba quieta. Preguntas sin respuesta se amontonaban una sobre otra.

Busqué el teléfono: sin señal, sin luz. Nada. Bajé las escaleras hasta el cuarto de mi hija menor.

—Mamá —me dijo frotándose los ojos—, no hay luz tampoco en Madrid, Portugal, Francia, Inglaterra… ¿Qué va a pasar?

Bajamos juntas, y Milonga, la perra, nos recibió agitada como si también ella sintiera la anomalía del mundo. La casa estaba silenciosa, la electricidad se había llevado también los ruidos cotidianos.

Luciano bajó. Luego Lorenzo llegó con noticias frescas aunque igualmente inciertas. Nos sentamos los cinco; hablando en voz baja, compartimos teorías, miedos, recuerdos.

En algún momento, mientras los escuchaba, los puse en modo «silencio» dentro de mi cabeza. Me di cuenta: hacía mucho, mucho tiempo que no compartíamos un momento así, libres de prisas, del zumbido constante de la tecnología, de las obligaciones. Un tiempo solo nuestro, como una isla detenida en el medio del apagón.

Lo había echado tanto de menos que sentí un nudo en la garganta.

Tal vez, pensé, a veces el mundo necesita oscurecerse para recordarnos dónde está la verdadera luz.

Miedo y vergüenza: último recurso, de Adri Ríos

Cuando llegaron los últimos invitados a la cena, el anfitrión avisó:

—Ya abrí los caniles. Por favor, no salgan de la casa. Si necesitan salir por algo, me avisan.

Luego, repitió lo mismo para los que nos quedábamos, y agregó:

—En caso de que salgan por descuido, ni se les ocurra querer entrar.

Hicimos el amor, cada vez mejor. Sergio me besó y dijo que era maravillosa. Se durmió.

Me sentía feliz…, no quería dormir. Me levanté y fui a ducharme. Ya había amanecido. Busqué mi libro, los puchos y el encendedor. Decidí ir a tomar sol al borde de la pileta. La casa estaba en silencio, todos dormían.

Empujé la puerta mosquitero y la acompañé para que no golpeara. Divisé el caminito de lajas. Creo que no llegué a dar ni un paso cuando… quedé paralizada: sin haber escuchado el más mínimo ruido, estaban allí, delante de mí, tres enormes perros negros.

Con esfuerzo, reprimí el intento de entrar a la casa. Me miraban a los ojos. Yo los cerré por un momento y, cuando los abrí, los perros estaban sentados bien cerquita, instaladísimos.

«Dios mío, soy una estúpida… ¡No puedo ponerme a gritar, soy una vergüenza…! Voy a tener que quedarme aquí hasta que alguien se despierte y… ¡Qué pelotuda! ¿Qué va a pensar Sergio? ¡Que soy una estúpida! Hace poco que salimos y ya estoy haciendo papelones en casa de sus amigos».

Y ahí se me ocurrió: bajé la cabeza, comencé a caminar lentamente y a rogarles. «Perritos, por favor, ayúdenme. Ahora voy a ir lento hasta la pileta; abriré despacio una reposera y me quedaré allí inmóvil como una pelotuda, como una reverenda estúpida, hasta que…».

El anfitrión sigue sin entender cómo convencí a los dóberman para que me acompañaran. Los demás dicen que soy una genia.

Buenos vecinos, de Victoria Kremp

Nunca nos llevamos bien con los vecinos. Ellos llegaron después que nosotros, y nosotros ya teníamos perro: Rubén. Rubén nunca quiso a la mascota de ellos, un conejo, con lo cual el problema siempre fue doble. Así que la relación era tensa y complicada.

Un domingo, temprano, me dispuse a arrancar el fuego del asado. A lo lejos, vi aparecer a Rubén con el conejo de los vecinos entre los dientes. Eso era casi motivo de mudanza. Corrí a rescatarlo, solo para ver que ya estaba muerto. Muy rápido, ideé el plan: lo limpié y, sigilosamente, pasé entre el cerco que separa ambas casas para poder dejar al conejo en su jaula. Volví en puntas de pie aun sabiendo que ellos no estaban. Seguí con mi asado hasta que los gritos y llantos fueron tales que tuve que acercarme para parecer buen vecino.

—¿Qué pasó? —pude decir.

—Resucitó, resucitó —gritaban los chicos.

—El conejo murió hace tres días… —explicó mi vecino—. Lo enterramos con los chicos, pero ahora lo encontramos limpito, acostado en su jaula.

—Mirá vos, qué raro, che —fue todo lo que me salió.

Alfajor de membrillo, de Verónica Guerra

Un primero de marzo, cincuenta grados de sensación térmica, primer día de clases. Llegamos del colegio, preparo la merienda, me mareo, me sujeto de las alacenas para no caer. Solo eso: un mareo. «Me bajó la presión», pienso. Meriendo con ellos. Alfajor de membrillo. Terminamos, huyen a encerrarse en sus mundos. Cada uno tiene su propio mundo, el cual me dejan espiar a veces, cuando la adolescencia lo permite.

Llega la peluquera, Natalia. Tintura en mi cabeza, ahora tenemos cuarenta minutos para charlar. En un instante, me aferro a la mesa. Todo gira a una velocidad nueva, inhumana. Me agarro con todas mis fuerzas. Sin saberlo, me estoy aferrando a la vida. A ellos. A nuestra tríada.

Mi cuerpo estalla. Espasmos incontrolables. Expulsa todo lo que puede: vómitos, mierda, pis, mocos, lágrimas y sudor. Caos. Pero no suelto. Nunca los soltaría.

Los miro desde el suelo sin entender nada. Natalia intenta contener mi cuerpo. Él resuelve. Llama a la ambulancia. Ella llora entendiendo todo menos que yo.

Desde entonces, tres letras me acompañan: ACV.

Una vuelta al mundo, de Paula Klinger

Rendidos era poco para describir cómo volvíamos a casa, a la hora de la siesta, después de trabajar. Fulminados. Había que recoger a Juli en la guardería, una cabeceadita y a seguir.

Se ve que la cabeceada fue más profunda de lo que pretendíamos, porque, al abrir los ojos, Juli no estaba. No apareció cuando la llamamos, y con incredulidad empezamos a abrir armarios y buscar en sitios insólitos en una casa apenas amueblada.

Dos años tenía la tipa. Y se la había tragado la tierra. Si no fuese porque vivíamos en un décimo piso, habría sido hasta verosímil. Era imposible. ¿Entonces? Asomarse por la ventana no era una opción, nos paralizó la idea. Comunicándonos solo con miradas desesperadas y de pánico, concluimos que nuestra hija no estaba en el departamento.

El silencio del edificio al abrir la puerta fue abrumador. Nos movíamos en automático, sin poder entender lo que estaba pasando.

Echándolo a suerte entre miradas, salimos corriendo en direcciones opuestas. Uno, escaleras arriba, hacia la terraza del edificio. El otro, diez pisos escaleras abajo. El desconcierto no me permite recordar quién corrió en cada sentido. Y entonces, hiperventilando, volvimos a encontrarnos en el rellano, con la esperanza de que el otro hubiese tenido la suerte que nosotros no.

Aún no existe la palabra para describir nuestro estado al sentarnos desolados en la escalera. Empecé a gritar fuerte el nombre de nuestra hija entre llanto y ahogo. Ni me acuerdo lo que hacía Martín entretanto.

Entonces, y recién entonces, la vecina, sorprendida por el escándalo, abrió la puerta y confirmó mientras preguntaba:

—¿Estáis buscando a Juli? Me golpeó la puerta hace un rato, está de visita en casa.

Y esa fue la primera vez que nuestra hija abrió la puerta para ir a darse una vuelta por el mundo.

Pasos, de Juan Prieto

Febrero, diez de la noche. Franco juega la semifinal del torneo nocturno de infantiles. Cancha de once. Calor, tierra y mucha gente. Juega con chicos más grandes; muchos están de vacaciones, completaron el equipo con jugadores de categorías menores. El partido es contra Central, que los tiene de hijos.

Tiempo cumplido. Cero a cero, era como haber ganado. Ahora, penales. Y ahí está Franco, en el centro de la cancha, con sus compañeros, todos sentados, esperando que empiece la definición.

Y ahí estoy yo, afuera, rogando que no le toque patear, que se defina en los cinco penales y listo. Nunca pateó un penal en cancha grande. Hago algunos comentarios con los padres, pero no dejo de mirar lo que pasa en el círculo central. El DT ya eligió a tres pateadores y empieza a buscar el cuarto —Franco no le saca la vista de encima—. Cruzan la mirada y le dice algo, Franco asiente con la cabeza.

Va a patear el cuarto… Increíble. Ya no puede hablar más, y yo solo quiero meterme en la cancha para sacarlo, pero no encuentro ninguna buena excusa.

Llega su turno. Se levanta y abandona al trote el lugar donde están sus compañeros. Después empieza a caminar mirando hacia el arco. Hay una firmeza en sus pasos que me descoloca. Y mientras avanza, comienzo a entender: ninguno de mis miedos lo acompaña, y hay una valentía en él que yo nunca tuve.

Hasta el día de hoy, recordamos ese partido, el gol de penal y la clasificación a la final. Aunque solo yo conservo los detalles de aquella caminata solitaria, seria y reveladora.

Lo sigo viendo entrar y salir caminando de muchos desafíos y de muchas etapas de su vida, y es poco lo que tengo para decirle cuando percibo en sus pasos la misma esencia que tuvieron aquella noche.

Día de la Madre, de Constanza del Río

Mañana es el Día de la Madre. ¿Ella y él te llamarán por teléfono? ¿Te escribirán una tarjeta? ¿Te invitarán a almorzar? ¿Llegarán con sus hijos a tu departamento con pastel y regalos? ¿Te abrazarán con cariño? ¿Te susurrarán «feliz día, mamá»? ¿Los nietos te regalarán una flor hecha de papel? ¿Colgarán letras de colores que digan «eres la mejor mamá del mundo»? ¿Tu esposo te tomará de los hombros y, mirándote a los ojos, te dirá «gracias»? ¿Te sentirás orgullosa de lo que has hecho, pensarás «lo he hecho bien»? Mientras te vistes y te arreglas, ¿dirás en voz alta «mi vida son mis hijos» y te sentirás muy feliz?

Espero que sí. Que todas estas preguntas sean respondidas con un gran «sí». Pero también quiero pensar que, en lo más profundo de tu ser, al menos una pequeña parte responderá «no». Y que algo dentro de tu alma aún me recordará y gritará «falta una, falta la mayor; la que más me dolió y la que más me sigue doliendo».

Mamá, espero que mañana me recuerdes, ya que yo aún espero tu llamada. Yo no celebraré el Día de la Madre.

El consejo de mamá, de Sandro Rivero

Mi viejo laburaba en una fábrica. Su sueño era que yo, algún día, trabajara en una oficina, y me lo contagió.

Hice toda la primaria con el mismo grupo. Todos estudiantes parejos, con dos figuras: Gustavo, un diez, abanderado, y Sotelo, el que siempre pasaba raspando. «Alejáte de Sotelo y aprendé de Gustavito», era el cantito constante de mi vieja. En séptimo decidí hacerle caso: me alejé del vagoneta y me acerqué a su ídolo. Arrancamos el secundario, todos menos Sotelo. Le perdí el rastro.

Egresé, elegí trabajar. Empecé en un depósito, como mi viejo. Al año, logré pasar a la oficina. Le cumplí el sueño. Sentí orgullo y alegría.

En 2003 se me dio en una multinacional y, ¡oh sorpresa!, Gustavo era el CEO. Fue un sacudón emocional. «Cuánta razón tenías, viejita», pensé.

Una mañana me crucé con Gustavo. Abrazo largo y emotivo. Me contó que hizo siete maestrías para llegar a CEO. Recordábamos anécdotas de la primaria cuando me comentó:

—Entré recomendado por el socio mayoritario del holding. ¿Te acordás de Sotelo?

Quedé recalculando por horas.

En los brazos de Morfeo, de Marcela Veinberg

Duermo como el culo. Mis ronquidos son tan violentos que no puedo enganchar una mina para que se quede a dormir. Espanto hasta a los mosquitos.

Por recomendación de un amigo, me animé a hacerme un estudio del sueño, de esos que te enchufan por todos lados. Soy muy cagón para ir al médico, y elegí un sábado para estar más tranqui. Tenía que pasar ahí toda la noche para que pudieran medir los ciclos y etapas del sueño, o algo así me habían explicado por teléfono.

El sábado me presenté con mi gorro con pompón, pero me pusieron un camisolín para que fuera más fácil pegarme los cables. «Relajáte y entregáte a un sueño profundo», me dijo una chica linda y menudita mientras cerraba la puerta y apagaba la luz.

El tiempo pasaba, y ya había contado el ganado de toda la Patagonia. No tenía chances de abrirme un tubo de vino para abandonarme al mundo onírico. ¿Habrían influido esos pocos minutos posalmuerzo en los que había cerrado los ojos, imprescindibles después del flan con dulce?

Estaba solo desde hacía rato. Nadie se había reportado siquiera para recriminarme por qué no dormía. Hundí tímidamente la mano entre mis piernas, como lo hago en casa. Cuando el corazón empezó a latir con más fuerza, me animé a una paja furiosa. Limpié lo que pude con la sábana, me di vuelta con cuidado y me dormí.

No sé qué hora era cuando prendieron la luz, pero lo primero que vi fueron las cámaras apostadas en los cuatro puntos cardinales de la habitación. La técnica me desconectó con cuidado para no tocar las sábanas, mientras torcía la boca ocultando una sonrisa maliciosa, y me acompañó hasta la salida.

Misión cumplida, de Guillermo Daniel Leone

Me despiertan los gritos de mi madre.

—¡Hay ladrones en el balcón!

Atravieso una barricada y entro a su cuarto. Su camisón está húmedo. Intenta bloquear la ventana con una silla. Tiene noventa años, pero repelió muchos asaltos cuando tenía el negocio. Una vez, los amenazó con el cuchillo del fiambre, así que no morirá sin dar batalla.

Pero no hay ladrones: son los pibes del piso de arriba tomando cerveza y riendo.

—Mamá, no son ladrones, son los vecinos, que están de fiesta…

Se siente expuesta, pequeña.

La muerte se llevó a gente que amaba, quedan algunos fantasmas que a veces la saludan. Pero se va. Cada vez nos escucha menos. Su cuerpo no es tan veloz como su alma, que ya casi se fue.

No puede cambiarse de ropa ni cocinar o lavar…, e igual insiste en hacerlo. Sus grandes conquistas: ser independiente, mantener a su familia, educar a sus hijos, ahora se escapan una a una entre sus dedos.

Sonríe. Me pregunta:

—¿Qué querés comer?

Tengo dos caminos, elijo el menos cruel:

—Mamá, ayer cocinaste vos, hoy me toca a mí. Mañana, si querés, cocinás de nuevo…

Sonríe aliviada, como quien dice «misión cumplida». ¡Ya lo creo, mamá! Ya lo creo: misión cumplida.

Elvira, de Lucía Arroyo

Cuando lo conocí, me contó que era adoptado y que no tenía interés en saber quiénes eran sus padres biológicos. A mí tampoco me importaba: nos alcanzaba con una cerveza y alguna noche compartida. Pero las vueltas de la vida son inesperadas, y al poco tiempo supimos que íbamos a ser padres.

En la primera consulta con la obstetra, nos preguntaron por los antecedentes familiares. Yo respondí sin problema. Él, en cambio, solo dijo «no sé». Ahí comenzó una búsqueda que empezó siendo mía… y terminó siendo de los dos.

Teníamos solo un nombre y el dato de que, en los años ochenta, esa mujer había vivido en la costa. Fue como seguir migas de pan en medio de una tormenta.

Pasaron los meses y, finalmente, la encontramos. Concertamos el encuentro.

Me había imaginado todos los escenarios posibles: una adolescente forzada, una madre atravesada por la pobreza, un secreto familiar silenciado. Estaba lista para cualquiera de esas verdades, con empatía por quien, al fin y al cabo, también había sido madre.

Pero la historia fue distinta. Él no era fruto de la tragedia ni del dolor: fue el hijo no deseado de una relación clandestina. Y, por eso, ella no quiso criarlo ni permitió que lo hiciera el padre. Tuvo cinco hijos más, incluso uno mayor que él, y fue una madre dedicada para todos ellos.

Yo esperaba, al menos, una disculpa hacia él. En cambio, nos pidió silencio. Y nos fuimos con una verdad que no abría puertas, pero cerraba para siempre una historia.

Cenizas, de Amalia Cisneros

Se acomodó el sombrero tapando lo que los lentes no cubrían. Rígida contra el respaldo del asiento, el traje oscuro. Se bamboleaba con la marcha del tren. Se fue adormilando con el calor, el traqueteo, lo monótono del paisaje, las voces, el llanto de un niño. Se durmió sujetando sobre la falda la cartera grande, negra.

De pronto, la sobresaltó el sueño de siempre en el que Adolfo grita desesperado. Fue un fogonazo. Se llevó la mano a la boca como si el grito fuera suyo.

Volvieron los recuerdos de aquel día. El río, el viento helado, su negativa a acompañarlo. ¿Cómo se había caído de la canoa? Era confuso. Tampoco entendía por qué, si le pedía ayuda y agitaba sus manos desde el agua, ella no se movía. Aferró las manos al borde de la canoa y dejó de moverse. Se quedó en silencio como un pescador. Adolfo, que alardeaba de buen nadador, ese día en el río, un calambre, un infarto, un… algo le impidió salir a flote. «¡Ana! ¡Ana, puta madre!», había gritado.

Ella odiaba la pesca, ver a esas pobres criaturas amontonarse fuera del agua con sus ojos redondos fijos, aleteando desesperadas, arqueando sus lomos. La espantaba la crueldad de las bocas rotas, sangrantes. Y la sonrisa triunfante de su marido.

Cuando sacaron del agua a Adolfo, vio sus ojos redondos, fijos, la boca rota. Pero ella no sonrió, solo siguió muy quieta.

Ahora entregaría a los mellizos las cenizas del padre, que llevaba en una caja, en la cartera. ¡Al final, qué poco lugar ocupa un muerto! Y pensó que, después de esto, el grito del sueño la dejaría en paz.

Boleto de ida, de Aníbal Alejandro Pardini

Despierto con la fe ciega de quien se sube al bondi sin conocer el recorrido, convencido de que algo bueno va a pasar. Pero ya sabemos cómo termina eso: pagando más de lo esperado y con la sensación de haber dado vueltas en un bondi del que no te podés bajar sin pagar un precio todavía más alto.

6:00 a. m. Ducha que promete dignidad, pesaje de boxeador y solemne juramento de cuidarme, traicionado precisamente veinte segundos después, con tres medialunas. Dos habrían sido moderación, y cuatro, gula.

6:40 a. m. Comienza el único momento del día que nunca decepciona: camino al colegio con mi hijo. Ahí no soy el adulto responsable ni el hombre de las soluciones, solo el que pone música fuerte, improvisa chistes mediocres y espera, con ansiedad de adolescente, que el portazo de despedida venga acompañado de un «te amo, pa».

7:45 a. m. En casa. Hay que ir al gimnasio. Pienso demasiado y lo postergo. Pienso un poco más y no voy. Antes era tenis, pero me harté de la fauna: el que te roba puntos, el que rompe raquetas, el que inventa novias veinteañeras que solo existen en sus relatos. Gilada.

8:00 a. m. Ya perdí. Sobrepienso y me absorbe el sillón. A mi lado se sienta la tristeza.

1:00 p. m. Tengo mucha sed. Calculo los cuarenta pasos hasta la heladera, los visualizo con precisión técnica, pero no puedo moverme.

7:00 p. m. La tristeza prefirió mi cuerpo al sillón y se instaló. Lloro. Me culpo. Tengo todo para ser feliz, pero no lo soy.

11:50 p. m. Última jugada del día. Lápiz y papel. ¿El plan? Denunciar a mi depresión. Exponerla. Que ella también salga a la luz como vampiro de cuento. Porque si algo tienen las historias, como la vida, es que se escriben día a día. Y solo por eso, seguimos arriba del bondi.

Échenme a la mierda, de Edgardo Gamboso

Esto no me pasó a mí, le pasó a un compañero de mi viejo cuando laburaba como visitador médico en la Patagonia. El tipo, Reinaudi, era grande en todos los sentidos: alto, corpulento y con un carisma que no le cabía en el cuerpo.

Eran los ochenta y viajaba mucho, vivía entre hoteles y comía siempre afuera. Todo pago por el laboratorio. Conocía a todo el mundo y tenía un arreglo con los encargados, que le inflaban un poco las facturas. Más que por codicia, por viveza criolla. Le sumaban alguna provoleta, una botella de malbec fantasma, doble postre, y de primero, dos platos mínimo. Al tipo lo adoraban, vendía como loco, y aunque la empresa sospechaba, pagaba sin chistar.

Un día lo va a visitar el jefe regional. Reinaudi entiende la jugada: si pide poco, no solo se deschava, sino que se le corta el curro; así que decide sobreactuar el personaje. Arranca con doble entrada, repite el plato principal, vino, agua con gas, postre con extra de dulce de leche y, para la sobremesa, se tienta con una tablita de quesos.

A esa altura, está por reventar. Sabe que lo están midiendo, pero el estómago no da más. De repente, apoya los cubiertos con solemnidad, mira al jefe y declara:

—Échenme a la mierda…, pero no como más.

Silencio total. Hasta los mozos quedan petrificados. Dos segundos después, carcajadas generales. El jefe se ríe y le confiesa que ya se la veía venir.

Nadie lo echó, claro. Cuenta pagada, asunto olvidado. ¿Cómo vas a echar a quien te regala esa frase?

Desde entonces, cada vez que alguien en casa come a reventar, levanta la servilleta a modo de bandera blanca y sentencia: «Échenme a la mierda…, pero no como más».

El busto es mío, de Estefanía Arilli

Posboliche, decidí pasar la noche en el departamento de un desconocido.

A la mañana, aturdida y espantada por los ronquidos de este ebrio sujeto, resolví abandonar la habitación y dirigirme en tetas a dormir al sillón con la ilusión de que la experiencia mejorara.

De repente, una llave ingresó a la cerradura y me paralicé por completo. Un señor con un diario enrollado en su mano irrumpió en ese living. Él, el diario y mis pezones erizados de temor eran lo único real y sincero en esa habitación. Ambos fingimos demencia. Me miró estupefacto, apoyó el diario en la mesa y se retiró. Todo ocurrió en un silencio profundo, imponente, peligroso.

Así conocí a mi actual suegro. Yo, en tetas, y él, vestido —por suerte—, con un diario en la mano. Estos padre e hijo tenían la vieja costumbre de prestarse el suplemento deportivo del domingo a cualquier costo.

Cuando conocí a mi suegro por segunda vez, me vestí para intentar despistarlo, convencida de que así no me reconocería. Al despedirnos, exclamó con complicidad:

—¡Un busto conocerte! ¿Mañana les llevo el diario?

Cómo me convertí en la peor madre del mundo, de Carina Fernández Grenno

Siempre tuve miedo de ser una mala madre. Pero el día del cumple de cinco de Jose, me sentía espectacular, y ella, ilusionada como en Navidad.

Todo organizado, a las cinco saldríamos para el salón. Jose dormía la siesta y nosotros también.

A las tres y diez, me suena el celular. Era Helga, mamá del cole, preguntándome si nos había pasado algo.

—Es que estamos todos en la puerta del salón, no nos dejan entrar hasta que no llegue la cumpleañera.

Me había equivocado de horario. Me sentí desnuda delante de todas las madres.

Llegamos al salón una hora tarde. Nos recibieron con aplausos.

Durante muchos años, las madres que no me ubicaban decían «la que se olvidó del cumple de su hija».

Nunca voy a saber qué sintió Jose. Pero, cuando le pedí perdón, con los ojitos brillando, me dijo:

—No, mamá. Fue el mejor cumple del mundo: todos me estaban esperando.

Mi mejor amigo es un loro, de Javier Guadiana

Mi mejor amigo es un loro, se llama Arturo. Seis días antes de casarme, se escapó. Me estaba probando la camisa de la boda con la puerta abierta para comprobar cómo me quedaba con luz solar. Eso nunca fue un problema para Arturo, en toda su vida jamás intentó cruzarla. A los loros les da miedo todo lo nuevo, sufren de neofobia. Cruzar sería un acto suicida para él. Pero ese día intentó apoyarse en mi hombro, y yo le aparté para evitar que me cagara encima. Los loros son monógamos de por vida, y quizá Arturo se sintió rechazado. Huyó sin mirar atrás.

Vivimos en Madrid, junto a la plaza de toros de Las Ventas. Me puse a correr por todas las calles gritando su nombre y subí a la azotea de todos los edificios que me abrieron la puerta hasta que se hizo de noche. No hubo suerte. Regresé a casa, y mi mujer y yo lloramos hasta que amaneció. Durante los dos siguientes días, fuimos a todos los parques, pegamos carteles, tiramos pienso y paseamos su jaula con la esperanza de que la viera y decidiera regresar. Nada de eso surtió efecto, y tuvimos que aceptar que no volvería jamás.

A tres días de casarme, me llamó mi madre:

—Hijo, me has decepcionado. Yo te he enseñado que, si haces todo lo posible, nada es imposible, y tú no lo estás haciendo.

Tenía razón. Inmediatamente, me grabé un vídeo pidiendo ayuda ciudadana y lo envié a TeleMadrid. A la mañana siguiente, lo emitieron, y a las pocas horas llamó un chico —yo lo llamo «ángel»—. Esa noche, Arturo durmió en casa. Me casé feliz.

Mi mejor amigo ahora tiene permiso para apoyarse en mi hombro todas las veces que quiera sin importar la camisa que lleve puesta.

El mejor lugar para trabajar, de Federico Barcia

Lo único que me importaba era el snowboard. Vivía en Buenos Aires, tenía casi veinticinco años, una novia que me quería y un trabajo que odiaba. No era que me pagasen mal ni el lugar fuese feo, todo lo contrario: la empresa lideraba uno de esos rankings llamados «Best Place to Work», daban frutas en vez de harinas, y los viernes venía una mina a hacer stretching para que todo el estrés del laburo fluyera por tu torrente sanguíneo y no te murieras de un bobazo antes de los cuarenta. Yo odiaba mi trabajo porque era un obstáculo en mi vida. Un impedimento entre la vida que quería y la que tenía. Sentía que se me pasaba la vida entre mails y reuniones, cuando otros disfrutaban de eso que yo tanto amaba: andar en snowboard.

Un día como cualquier otro, me encontré con mi amigo Ale. Él no laburaba, pero amaba el snowboard tanto como yo y tenía una novia a la cual tampoco sabía cómo comunicarle que necesitaba irse lejos, a algún lugar donde estuviese nevando. En medio de nuestra charla, Ale pronunció cinco palabras que cambiarían el curso de mi vida para siempre: «Vayamos a vivir a Canadá». Desde ese momento, comenzamos a planear cómo hacer realidad nuestro sueño, investigando desde la clandestinidad cuáles eran los requisitos para vivir y trabajar en Canadá. Y cuando todo eso estuvo listo, procedí a implosionar mi universo conocido: me separé de mi novia y renuncié a mi trabajo. Me iba a un país que nunca había pisado, cuyo idioma casi no hablaba, y sin conocer a nadie.

El diecinueve de diciembre de 2011, Ale y yo nos subimos al vuelo AC177 de Air Canada rumbo a Vancouver, y de ahí en adelante mi «best place to work» nunca más estuvo entre cuatro paredes.

Antes y después, de Diego Cannestraci

Es el último día de mayo de 2004. Estamos con Clara, mi novia, acostados en mi casa de estudiante. Apoyo mi cabeza en su panza y, desde adentro, atrás de la piel, siento que algo me toca la mejilla, frotando firme en mi cara el futuro juntos.

Los miedos de nuestra joven vida empiezan a cambiar, a transformarse rápidamente. La conciencia de ser uno o dos buscando algo en el otro está a punto de cambiar. Lo presentimos, pero todavía no entendemos que los miedos tendrán que ver con otro, y no solo con nosotros.

Dormimos poco y mal. Nos despertamos cansados, nos levantamos y nos vamos temprano a la clínica. No tenemos ni la menor idea de lo que va a ocurrir.

El panorama no es muy alentador: adentro de la panza, Valentino no la pasó muy bien los últimos días de gestación. Después del monitoreo y la charla con la obstetra —que tiene mucho de obstetra y poco de psicóloga—, quedamos realmente aturdidos. Ya no hay fantasías muy luminosas, y la posibilidad de perder un hijo antes de que nazca nos golpea como un tsunami.

Clara entra al quirófano y yo me quedo afuera. Sé que lo que viene es una cesárea, van a abrirle el abdomen y ayudar a Valentino a salir de ahí lo antes posible. Espero en un pasillo, camino nervioso, voy y vengo, hablo por teléfono con mi papá; espero y sufro por no saber qué pasa puertas adentro.

Una hora después, me llaman y me hacen sentarme junto a una incubadora. Me pasan un bulto de poco más de dos kilos, envuelto en telas. Desde adentro, la cara de un ángel me mira entre llantos y me agarra el dedo índice con toda su mano. Entonces entiendo que mi universo acaba de cambiar para siempre.

Alma ferroviaria, de Pablo Mottura

Siempre me gustaron los trenes. Me crie en Rafaela, la vía estaba a tres cuadras. Cuando era chico y volvía de la escuela al mediodía, mi vieja me esperaba con la comida, y a la una y media, religiosamente, se escuchaba el silbato. Me acuerdo del sobresalto. Y mi vieja, que sabía, me decía cómplice: «Dale, dale…». Entonces yo salía volando con la bici para verlo pasar. Me acercaba tanto que sentía cómo vibraba el suelo, y el tren se iba dejando su estela de gasoil hasta desaparecer en el horizonte.

Una vez fui de mis primos a San Justo, en el norte de Santa Fe, y un sábado salimos a dar vueltas en bici. Llegamos a una playa de maniobras del ferrocarril que había a dos cuadras para jugar al fútbol, mientras alrededor iban y venían las máquinas enganchando vagones.

Cuando nos cansamos de jugar, mi primo se volvió, pero yo me quedé cerca de las barreras, mirando embobado esa juguetería de rieles.

Un tren pasó por el cruce y ocurrió el milagro. A paso de hombre, el maquinista, sacando el cuerpo por la ventana, me dijo:

—¿Querés subir?

Yo no lo podía creer. Me tendió la mano, trepé los escalones altos y entré al paraíso.

Me dijo que se llamaba Cosme y me preguntó si lo quería manejar. Yo solo asentí con la cabeza, y él me colocó frente a unas barras verticales que salían del piso, que eran para acelerar y frenar. Fuimos y volvimos por la playa enganchando vagones. Antes de bajarme, me hizo tocar la bocina que colgaba del techo. La toqué como diez veces.

No sé qué cara tendría cuando volví y le dije a mi mamá:

—No sabés lo que pasó…

Ella solo dijo:

—Ya sé… Manejaste el tren. Ya te escuché.

Carta a un amigo, de Carmelo Russo

Querido amigo:

Algunos andamos por la vida llevando batallas que peleamos callados, mientras los demás siguen a su ritmo como si nada. Y sé que vos, que venís remando en esa lucha silenciosa, me vas a entender mejor que nadie.

A veces pienso que fue casualidad, y otras, causalidad: en 2008, el mismo año en que nació mi hijo Máximo con convulsiones e hipotonismo severo y sin diagnóstico, también se conmemoró por primera vez el Día de las Enfermedades Raras. Como si el universo ya supiera que nos tocaría aprender a vivir en un mundo que nadie te enseña a recorrer.

Cada pequeño gesto de Máximo, cada mirada o suspiro, era un milagro que ponía en perspectiva todo lo demás: el trabajo, las discusiones, los sueños que creíamos importantes. Luchamos como locos: abrazándolo para frenar sus convulsiones, turnándonos para que nunca durmiera solo, peregrinando en busca de médicos y medicinas de aquí y de allá. Pero, al final, entendimos que no éramos nosotros quienes lo salvábamos a él. Era él quien nos salvaba a nosotros. Y aprendimos a celebrar cada respiración, cada sonrisa, cada «ajó» como si fuera el trofeo más grande del mundo. La vida se volvió otra cosa: más simple, más intensa, más sagrada.

A los cuatro años, tres meses y diecisiete días, su cuerpito dijo basta. Pero te juro, amigo, que no se fue vacío. Se llevó todo el amor que pudimos darle, y nos dejó una enseñanza inolvidable: que no se trata de vivir más tiempo, sino de vivir con todo el amor posible.

Te entiendo de corazón. La incertidumbre duele más que las heridas visibles. Si hoy sentís que no podés más, recordá: los verdaderos héroes miden su fuerza en abrazos, no en victorias.

Siempre vale seguir adelante. Aunque a veces la medicina no alcance, alcanza el amor.

Estoy con vos.

La entrevista, de Diana Barrera

Me despierto. Deberían ser las nueve, pero no son las nueve, son las once y cuarenta. Mala cosa trasnochar en una ciudad que aún me es ajena. Tengo cincuenta minutos para bañarme, vestirme, tomar un transporte y llegar a tiempo a la oportunidad de mi vida. Entre el barullo de mi mente dándome órdenes contradictorias, me ato el pelo tirante en una cola que disfraza de elegancia la falta de lavado; mojo mi cara, mis axilas y las entrepiernas; cepillo mis dientes, me abrocho la única camisa planchada que encuentro y vuelo por la escalera para no esperar el ascensor.

Once y cincuenta. Al centro en metro, a esta hora, son cincuenta minutos que no tengo. Miro con esperanza la parada de taxis a tres cuadras, hay uno. Corro procurando no arruinar el aspecto. Casi llegando, veo con desesperación que arranca.

Las doce. Una bicicleta brilla bajo el sol fuerte de la primavera. Abro mi aplicación BiciMAD y comienzo a pedalear.

Doce y cinco. Mientras cruzo imprudente a contramano para ahorrarme varias cuadras, pienso en mi peinado, en la transpiración, en las toallitas húmedas que afortunadamente traigo en el bolso. La aplicación dice veintisiete minutos. Pienso que puedo bajar ese tiempo. Tengo que bajarlo. Hay dos rutas: una de mucho tráfico, otra de muchas cuestas.

Doce y dieciocho. Voy por las cuestas porque confío más en mis piernas que en los semáforos. A solo cinco cuadras de mi destino, dejo la bicicleta en el punto BiciMAD.

Doce y veintiséis. Camino, saco unas toallitas del bolso y me las paso por la cara, el cuello y —con todo el disimulo que puedo— también por las axilas.

Doce y treinta. Faltan dos cuadras. El pelo, la transpiración. La entrevista de mi vida.

Llego al ascensor doce y treinta y dos. Solo un minuto de subida, casi en hora.

Doce y treinta y tres. España entera se va a negro. Apagón en todo el país. Y yo, todavía en el ascensor.

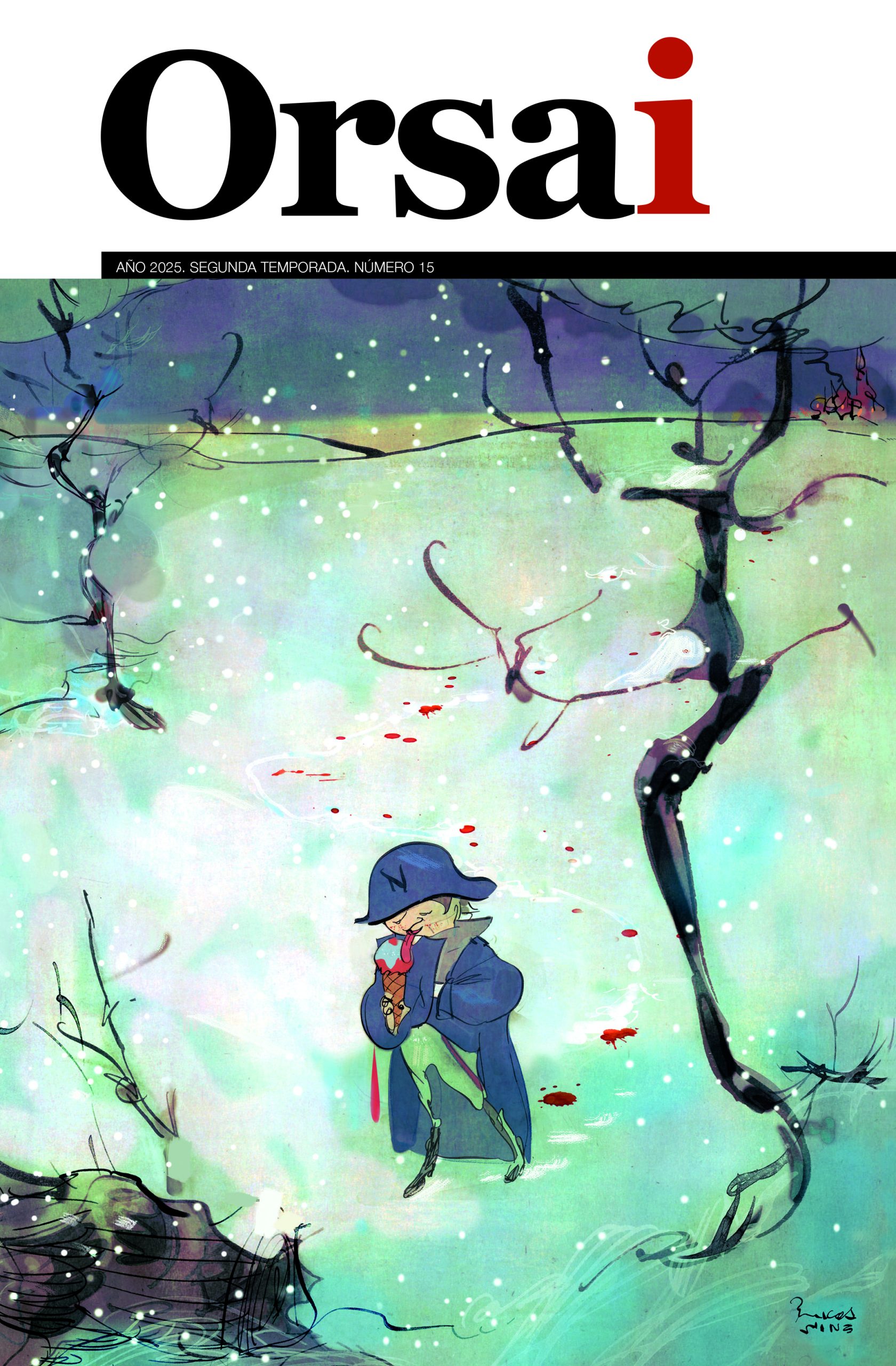

La Escuela de Narrativa Orsai nació en enero de 2025 en las modalidades presencial (en el Espacio Orsai del Paseo La Plaza, Buenos Aires) y virtual, a cargo de Hernán Casciari y con un taller para mejorar historias que contó con 750 alumnos en su cuarta edición. Esa inmensa cantidad de participantes se autoevaluó y decidió que las veinticinco mejores historias fueran las que presentamos en las últimas páginas de esta edición. Los autores, por orden de aparición, son los que siguen: Patricio Seguel (Temuco, Chile, 1965), actor y docente; Angie Ferrazzini (Buenos Aires, 1969), periodista; Leandro García Cardozo (Montevideo, 1996), redactor publicitario; Sonia Giacobbe (Buenos Aires, 1977), abogada; Adri Ríos (Adrogué, 1953), periodista; Victoria Kemp (Buenos Aires, 1975), psicóloga; Verónica Guerra (San Isidro, 1980), consultora de Sistemas; Paula Klinger (Buenos Aires, 1970), profesora de Historia y empleada de comercio; Juan Prieto (Zárate, 1979), abogado; Constanza del Río (Santiago de Chile, 1963), activista social y diseñadora;Sandro Rivero (Centenario, Neuquén, 1968), empleado de comercio; Marcela Veinberg (Buenos Aires, 1964), empleada; Guillermo Daniel Leone (Banfield, 1961), psicólogo y docente; Lucía Arroyo (Buenos Aires, 1985), docente; Amalia Cisneros (Villa Ángela, Chaco, 1949), arquitecta; Aníbal Alejandro Pardini (Córdoba, 1969), abogado; Edgardo Gamboso (Buenos Aires, 1980), publicista; Estefanía Arilli (La Plata, 1988), community manager; Carina Fernández Grenno (Buenos Aires, 1970), licenciada en Turismo; Javier Guadiana (Monterrey, México, 1986), empresario; Federico Barcia (Buenos Aires, 1986), turismo; Diego Cannestraci (Neuquén, 1980), emprendedor; Pablo Mottura (Rafaela, 1967), empleado bancario; Carmelo Russo (Salta, 1977), abogado; Diana Barrera (Trinidad, Uruguay, 1979), licenciada en Marketing. Los alumnos ganadores, aparte de festejar, cobraron honorarios proporcionales por la publicación de estas historias breves y, además, recibieron el original de Nine que corresponde a la ilustración de su cuento. Quienes quieran participar de la Escuela Orsai, tanto en modalidad presencial cuanto virtual, pueden darse una vuelta por escuela.orsai.org. ¡Los esperamos!