Un ladrón le propone a un periodista ir a un robo que está por ocurrir. El periodista le dice que no irá. Además de cuestiones morales, siente que es imposible romper el axioma según el cual el cronista de policiales siempre llega cuando los hechos faueron consumados. Por otro lado, cree que el rufián le hizo una broma. No lo tiene claro, hasta que finalmente la curiosidad lo impulsa a ir a la hora y el lugar indicados. Pero todo está en calma: nada hace pensar que en esa cuadra se esté cometiendo un asalto. El hombre se va. Al otro día, con pavor, lee los diarios y comprueba que el robo existió.

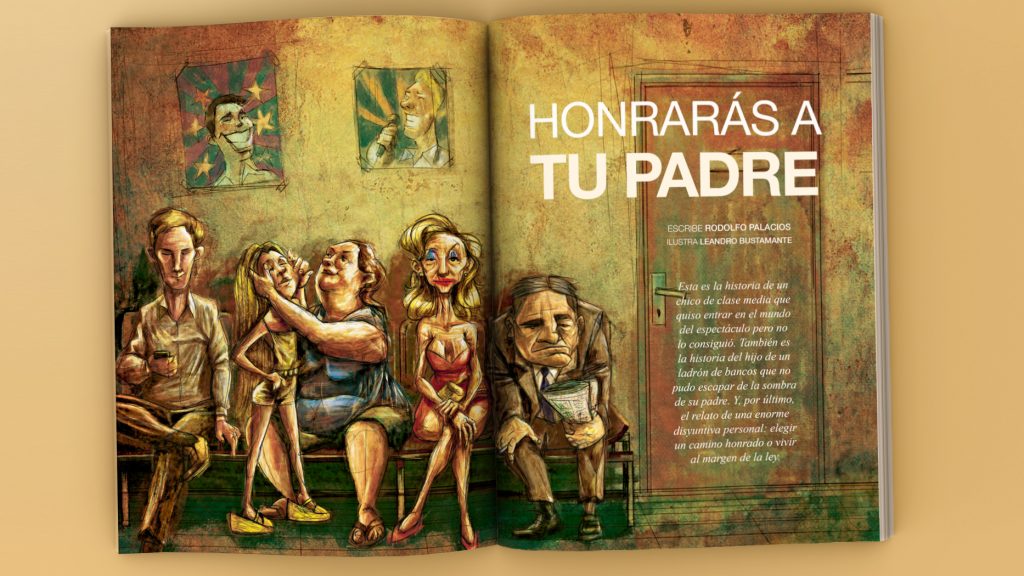

El ladrón se llama Pedro. Su nombre real se mantendrá en reserva porque revelarlo sería la cárcel para él y un destino de zanja profunda y lejana para el periodista policial. Que soy yo. Conocí a Pedro en 2010, cuando él me contactó después de que yo entrevistara a su padre Luis, un viejo ladrón de bancos. Cuando lo vi pensé lo mismo que sigo pensando hoy: Pedro desmiente las teorías lombrosianas que definen al delincuente como un mono feo y monosilábico. Él es rubio, mide un metro ochenta, es atlético y no habla con el lenguaje del hampa. Al principio yo no sabía que él era delincuente como su padre, tal vez porque en cierto modo no lo era cuando nos conocimos Pedro no era tan ladrón como es ahora. De hecho me dijo que quería verme para que lo ayudara a escribir un guion de cine sobre un robo a un banco en el que había participado su padre. Ese día también me contó que quería ser actor y que había sido tan extenso su trajín por agencias y productoras que hubiera podido escribir un manual de cómo afrontar un casting y no morir en el intento. Su ansiedad y su inexperiencia lo habían llevado a entregar el alma a cambio de, en el mejor de los casos, un cameo en la novelita del momento, una publicidad, una obrita de teatro o un lugar en la tribuna de reidores de cualquier programa con panelistas y archivo. Pedro había recorrido a fondo los piringundines de Once convertidos de la noche a la mañana en oficinas que prometen bailar en lo de Tinelli o cantar en los concursos de Marley. Esos lugares eran sucuchos de la estafa. Los miserables engañaban a los ilusos. Curraban un mes o más, el tiempo que tarda en desvanecerse una esperanza o una promesa de ese tipo, y se rajaban a otro lado con la guita. Pedro había caído en esa trampa más de una vez. Solo le habían conseguido una publicidad para posar en calzoncillos. No estaba mal. Otros la habían pasado peor. A Pedro le había parecido que el tipo que le había tomado el casting le miraba el bulto.

También había probado suerte con los castings oficiales. Al de Gran Hermano fue dos veces. En la primera dijo que su sueño era ganar el premio mayor de cien mil dólares para asegurar el futuro de sus hijos y que quería ser famoso. No convenció a nadie. La segunda vez, su relato fue más atractivo. Dijo la verdad:

—Soy hijo de un ladrón de bancos.

La historia de Pedro no terminó por seducir a los productores. Ya habían metido en la casa a prostitutas, bailarinas de caño, cartoneros, un ladrón, el hijo de un asesino, travestis, homosexuales, lesbianas y hermafroditas.

Si a Pedro le hubiese ido bien en alguno de los castings, probablemente no habría empezado a hundirse, día a día, en el delito. Pero le fue mal. Así que esta es también la historia de una transformación: el devenir de un pibe de treinta años de clase media, con estudios secundarios, con posibilidades de estudiar una carrera universitaria, que vive en un barrio residencial y no puede liberarse de una gran contradicción: vivir honestamente o al margen de la ley.

Por momentos, no parece haber grandes diferencias entre lo uno y lo otro. El submundo del hampa se parece a las familias de artistas: los padres les trasladan el oficio a hijos, sobrinos y nietos. Un ejemplo es el de El Gordo Valor, el mítico líder de la superbanda que en la década de los ochenta robaba bancos y blindados. Valor tiene dos hijos y tres sobrinos que también roban. En muchos casos, los hijos sienten admiración por sus padres pistoleros. Eso queda claro con Pedro. Una vez le pregunté cuándo supo que su padre era delincuente. Su respuesta me sorprendió:

—Cuando era chico creía que mi viejo era oficinista. Muchas veces se iba vestido de traje y con un maletín. Mi abuelo era un hombre pudiente, tenía campos y estaba metido en política. Mi viejo quiso seguir ese camino, asesoró a un diputado bonaerense, pero terminó robando para la corona. Esto lo supe de grande, porque de pibe no imaginaba que mi viejo andaba en la pesada. A veces faltaba de casa varios días y yo pensaba que era viajante. Pero en realidad robaba blindados, camiones, bancos, y andaba armado con un fusil. Un día la cana le metió un balazo en el estómago y estuvo muy mal. Ese día, cuando lo vi lleno de cables postrado en una cama de hospital, me cerró su historia. Supe que se dedicaba a robar, no hizo falta que me lo dijera. Después no sé cómo me fui metiendo en el delito, mi viejo siempre me dijo que no lo imitara, que no siguiera sus pasos. Empecé con estafas, metiendo dólares falsos en los negocios y después en las máquinas tragamonedas del hipódromo. Amo la calle. En la calle está todo: la acción, las historias, los aromas, el dolor, los gritos. Soy un coleccionista de escenas.

Durante un tiempo, Pedro y su padre fueron una especie de asesores del hampa para cada una de mis notas sobre delito. Me daban datos técnicos o me ayudaban a pensar como el delincuente que había cometido el robo. Un día me invitaron a comer un asado en la quinta familiar en Berazategui. Pasamos el día en un jardín florido. Pedro estaba con su esposa y sus dos hijitos. Luis y su pareja, veinte años más joven, fueron los anfitriones. No había ningún detalle que me llevara a pensar que era una familia de hampones o un clan mafioso. Las mujeres, que estaban al tanto de las actividades de sus hombres, se movían con gracia y naturalidad. Y Luis y Pedro escapaban al estereotipo del delincuente argentino que lleva a pensar en un tipo rudo, violento, mal hablado, machista y orgulloso de sus acciones criminales. Ellos no lucían así: podían pasar como padre e hijo bancarios o contadores.

En ese almuerzo, Luis se mostró muy afectuoso con sus nietos, a quienes sentaba sobre sus piernas con un gesto de ternura. Lo único fuera de lo normal fue que uno de los nenes, de dos años, manoteó un vaso de vino y empezó a tomar. Luis y Pedro se rieron, pero no le sacaron el vaso. El niño reía a carcajadas y ponía cara de asco, pero seguía tomando vino. Luego cayó dormido en brazos de su madre. Por la tarde llegó una visita inesperada: un experto ladrón de bancos. Vestía todo de blanco y llevaba un cinturón Armani. En un momento, con la excusa de ir a comprar helado, salió de la casa con Luis. Pedro me contaría luego que en realidad su padre y él habían hablado de volver a hacer algo juntos.

Hacía unos años, Luis había cometido un gran robo, del que no puedo dar detalles. Pedro no estaba al tanto de ese plan: de hecho nunca había robado con su padre. Recién se enteró de ese asalto cuando su padre lo citó pocas horas después del hecho en un café de Constitución.

—Hijo, vengo de hacer algo grande —le dijo Luis.

—¿Vos estuviste en eso? —le preguntó Pedro mientras señalaba con el dedo índice el televisor del lugar, que mostraba las imágenes del robo.

—Sí. En el baúl del auto tengo un regalito para vos. No quiero que alquiles más. Comprate una casa.

Después fueron a la quinta y les pasaron el secador de pelo a los billetes porque estaban húmedos. Ahora, siete años después, Pedro dice que no llegó a comprar nada porque la plata desapareció «misteriosamente» cuando su padre fue detenido.

Pedro quedó obsesionado con la historia del robo. Quería contarla. Llegó a anotarse en un taller de guion de cine que se dictaba en la Universidad de Lomas de Zamora. Veía hasta diez películas por semana: todas de acción. Se aprendió casi de memoria las escenas y los diálogos de las de Tarantino. Entrevistó a su padre y a los cómplices del robo para agregar escenas al guion. Pero su proyecto no avanzó: lo dejó en varias productoras y hasta se lo envió al actor Viggo Mortensen. Para Pedro y los hampones es más fácil robar un banco que filmar una película.

Mi relación con Pedro siempre se basó en la confianza. A él le gustaba escuchar mis anécdotas y a mí sus historias delictivas. Pero cuando se está con un hombre de acción como él, había cuestiones de las cuales era y es mejor callar. Por eso aún me arrepiento de haberle contado un pequeño drama que afectaba mi vida. Un día, mientras yo estaba en el living de mi departamento, un primer piso que daba a la calle, mi mujer vino hacía mi horrorizada, con la misma expresión de las películas de terror cuando la chica ve un zombi hambriento.

Pero ella no acababa de ver nada de eso. Mientras lavaba los platos en la cocina, por el ventiluz que daba a la calle, había visto cómo un tipo desnudo, asomado por la ventana de un primer piso del edificio de enfrente, la miraba con lascivia mientras se masturbaba. Me asomé y lo vi con el pito en la mano, buscándola a ella con la mirada y apuntando con su miembro. Le grité, pero el tipo siguió tocándose, como ignorándome. Nunca le pegué a nadie, pero me vi obligado a bajar para ir a buscarlo. El tipo luego se escondió. Enseguida hicimos la denuncia en la comisaría de la vuelta, pero noté que el oficial de servicio estaba más interesado en el escote de mi mujer que en la denuncia.

—Mirá —me dijo el cana—. Hasta ahora es un exhibicionista. Le cabe una contravención, que pasó a ser un delito penal. Igual no creo que lleguen a nada. Muchos de esos casos se resuelven a las trompadas.

Desde entonces, no volví a salir tranquilo a la calle. Al día siguiente el sátiro aprovechó otra vez para espiarla y tocarse. Habíamos perdido la intimidad. Llegamos a vivir con las persianas bajas, mientras el tipo espiaba por las hendijas de su persiana o se asomaba apenas detrás de la cortina, con la mano adentro de la bragueta.

Decidimos hacer la denuncia en la justicia contravencional. El fiscal, que tenía la mano derecha enyesada, nos preguntó si teníamos alguna prueba.

—¿Qué prueba? —quise saber.

—No sé, alguna foto, algún video.

—¿Y usted piensa que mi mujer va a tener la tranquilidad de filmarlo?

—Lo entiendo, pero ahora no tenemos pruebas. ¿Saben el nombre? ¿A qué se dedica?

—Eso lo deberían investigar a ustedes. No queremos que este tipo pase a la acción y un día se meta en nuestra casa.

—Sí, es difícil. Capaz que es un voyerista, pero no lo sabemos. Les digo una cosa y que quede entre nosotros. Yo que vos —me confesó mientras me miraba fijo— le doy su merecido. Yo no lo puedo hacer porque, como podés apreciar, tengo la mano enyesada.

Me fui desanimado, con la copia de la denuncia en la mano.

El sátiro la siguió espiando. Mi mujer ya no quería salir a la calle. Sentirse observada, con alguien al acecho, pendiente de sus movimientos, la traumaba. A esa altura, yo estaba harto.

—Esto se termina hoy —le prometí.

Eso mismo me dijo Pedro cuando le conté la historia:

—Esto se termina hoy.

Pedro sentía rabia, los ojos le brillaban, estaba indignado.

—Qué degenerado hijo de puta, yo te lo voy a resolver. ¿Le mostró el miembro el sorete ese? A ver si me lo muestra a mí. Se lo arranco. Odio a estos violines. Uno de estos manoseó a mi hermana hace muchos años.

Es sabido que en los códigos no escritos del hampa, ser violador, manoseador de mujeres, exhibicionista obsesivo y otras malas artes, se paga caro en los pabellones.

Durante dos días, sin que yo supiera, Pedro siguió al sátiro y comprobó su rutina. Sabía que todas las noches, poco después de las once, llegaba a su casa, siempre vestido con camisa, pantalón de vestir, zapatos y un bolso.

Una noche, nos sentamos en la esquina a esperarlo. Tomamos cerveza en lata para matar el tiempo. Si el tipo seguía su rutina, iba a llegar en veinte minutos. Yo estaba nervioso.

—Che, loco, que no se te vaya la mano. Una charlita y nada más. Decile que no joda —le advertí.

—Quedáte tranquilo, amigazo. Una apretadita. Simple.

—Pero no lo amenaces ni le pegues.

—Vos dejálo en mis manos. Yo te aseguro que este hijo de puta no los va a joder más.

Faltaban diez minutos. Quedaban dos latas de cerveza. Pedro estaba ansioso. Hacía saltitos como los boxeadores, lo que preanunciaba que iba a ver algo más que una charlita. Miraba para la esquina, el punto fijo que tenía entre ceja y ceja.

Faltaban cinco minutos.

—¿Y si el tipo se quedó haciendo extras en la oficina? —pregunté.

—¿Horas extras? Nadie hace horas extras porque no las pagan. Ni en el delito se pagan las extras —bromeó Pedro.

—O capaz que tenía otro plan.

—¿Querés dar marcha atrás? El plan que tiene este forrazo es pajearse con tu mujer. Te lo digo así para que entiendas que esto tiene que terminar, porque vos no podés…

Pedro iba a seguir hablando pero lo interrumpí con un grito:

—¡Ahí está!

El sátiro caminaba con un bolso negro, camisa blanca, pantalón negro y zapatos marrones. Medía como un metro noventa. Yo ni siquiera le hubiera podido tocar un pelo. Cuando lo vi más de cerca noté otros rasgos, como una cicatriz en la cara.

No había marcha atrás. Pedro se le abalanzó. No le dio tiempo a nada. Le metió un directo al mentón.

—Violador, dejá de espiar a mi hermana.

—Yo no fui —dijo el tipo.

Y ese yo no fui luego sería toda una certeza para Pedro. Para él, el «yo no fui» no era la respuesta de un inocente. Lo más común hubiese sido decir «no entiendo de qué me hablás».

Pedro pegó, jab de izquierda, cross a la mandíbula; el grandote seguía de pie, con la cara ensangrentada, tiraba algunas manos, que en realidad parecían manotazos de ahogado. Estaban parados en el medio de la calle, sobre el empedrado. Pedro tiró un golpe voleado y se resbaló, cayó al piso y el sátiro comenzó a patearlo. Yo miraba desde diez metros de distancia. Si la cosa seguía así, no me iba a quedar otra que meterme. Me preguntaba por qué no había sido capaz de arreglar esto con mis propios puños. Me lamenté por ser cobarde, por depender de otros, por meter como excusa que yo no podía exponerme en esto porque podía terminar con problemas legales.

En un momento vi que el policía que custodiaba el restaurante de la otra cuadra se acercaba. Pedro se levantó como un toro ciego de furia. Y se repuso. Y pegó. En el estómago del sátiro, en la cara, en las costillas, el sátiro cayó. Nocaut.

—¡Ya está, loco! —le grité.

Pensé que las cosas podían terminar peor e incluso ser más graves que el origen de todo esto: un onanista que espiaba a una mujer.

Antes de irse, Pedro miró fijo al sátiro y lo amenazó:

—Nunca más vuelvas a abrir la ventana. Mañana voy a venir a matarte.

Me sentí mal. Esa noche corrimos con Pedro y nos refugiamos en un bar infecto de Congreso. Tenía las manos llenas de sangre.

—Loco, te dije que no lo amenazaras —le dije.

—Me calenté. Me dio bronca que me dijera yo no fui. Es una tomada de pelo. Le dejé la cara llena de chocolate, ¿lo viste?

Mi mujer se enojó por todo lo que había pasado. Al otro día, Pedro fue al traumatólogo porque se había fisurado la mano. El sátiro nunca volvió a levantar la persiana. Al menos hasta que nos fuimos de ese barrio.

Hasta esta parte de la historia, puedo decir que Pedro era hijo de un veterano ladrón, que había cometido estafas menores, que soñaba con filmar una película o aparecer en la televisión, y que ajusticiaba a degenerados que espiaban mujeres. Lo que nunca imaginé era que su carrera delictiva, por entonces la de un principiante, iba a dar un vuelco.

Una tarde, mientras tomábamos un café en la terminal de Retiro, me hizo una pregunta que me dejó helado:

—¿Querés ver un robo en vivo?

—No entiendo —le respondí.

—Te pregunto si querés estar cerca de un lugar en el momento en que se está cometiendo un afano.

—No me jodas, loco. No me metás en quilombos —le dije. Por un lado, sentía una gran curiosidad. Pero por el otro, no entendía qué rol iba a tener Pedro en el supuesto robo. Sabía que él había cometido algunas estafas menores. El ladrón pesado, y miembro distinguido del gremio del hampa, era su padre.

—Está bien, amigazo, te lo dije por si querías estar en el lugar de los hechos cuando están ocurriendo —dijo Pedro con tono desinteresado—. Va a ser un laburo fino.

—Estás loco. Vas a terminar en cana. ¿Y qué vas a hacer? —quise saber.

—La banda va a voltear una financiera.

—¿Qué banda? —le pregunté. No solo no sabía de la actividad delictiva de Pedro: también ignoraba que formaba parte de un grupo criminal.

—No va a ser una banda con batería, bajo, viola y cantante. Es una banda que va a trabajar conmigo. Igual yo no voy a entrar.

—¿Vas a hacer de campana?

—¿Me ves cara de che pibe? Eso es para los principiantes. Mi papel será superior —dijo con aires de superado.

—Dale, loco, no te hagas el misterioso.

—Mirá vos, no querías saber nada y ahora te morís por saber todo.

Pedro no se equivocaba. Yo sentía una mezcla de intriga y de incredulidad. En los últimos años había entrevistado a más de cincuenta ladrones y asesinos, esos seres que viven aferrados a los pliegues más sórdidos de la sociedad: ese submundo paralelo y en penumbras que vive de lo ajeno. Pero nunca me habían propuesto llegar antes que la noticia. El periodista policial siempre llega después de que los hechos ocurren, cuando los actos son irreversibles: el asesino ya mató y no hay forma de retroceder; el ladrón huyó con el botín; la víctima ya está en la telaraña viscosa tendida a modo de trampa por los rufianes.

—Amigazo, voy a hacer la inteligencia. Y puedo decir que soy el autor intelectual del robo.

—A la pelota.

Lo confieso: en ese momento pensé que Pedro me mentía, o exageraba el asunto. No lo creía capaz de organizar un asalto, no por torpeza o falta de inteligencia, más bien porque no lo hacía dedicado de lleno al delito.

—Un empleado infiel me entregó el dato. Lo chequeamos y seguimos adelante. Entré un par de veces a la financiera, me hice pasar por cliente, bien vestido y perfumadito. Y le di el choreo a la banda. Se lo serví en bandeja.

—¿Y los tipos qué tienen que hacer?

—Van a lo seguro, amigazo. A la caja fuerte. Van a reducir al guardia, seguro van a decir lo de siempre: esto es un asalto, arriba las manos. Y van a salir tranquilos, con la guita.

—¿Cuánto?

—Calculamos cien mil de los verdes. Veinte mil para cada uno, contando al entregador.

—¿Y si algo sale mal?

—Nada puede salir mal. Está todo planeado. No va a durar más de cinco minutos.

—¿Y vos qué vas a estar haciendo?

—Voy a estar cerca, con un handy.

—¿Estás hablando en serio?

—Obvio, amigazo.

—Estás loco. No te metás en esa.

—No va a fallar. Y ya no se puede dar marcha atrás.

Unos días después, Pedro me mandó un mensaje de texto: «Mañana es el gran día, a las diez de la mañana en donde te dije la otra vez». Había dicho la dirección, pero no la recordaba. Sabía que era en la zona del microcentro, en la city. No respondí el mensaje. Aunque no tenía nada que ver, me sentía como parte de la banda que, irremediablemente, iba a entrar en una financiera, apuntaría con pistolas al guardia y a los empleados —uno de ellos actuaría el temor y escondería su complicidad: la entrega de un dato que equivale a tres años de su sueldo— y enfilaría en dirección a la caja fuerte.

¿Cómo convivir con la certeza de que se está por cometer un robo y que uno sabe la hora y el lugar en que será cometido? ¿Lo correcto sería alertar a la policía? ¿Delatar a Pedro y traicionarlo? ¿Ser un buchón y carne de cañón para que la banda cobrase venganza? ¿Mantenerse callado ante el riesgo de que alguna persona saliera lastimada? ¿Y si todo era una fantasía de Pedro? Saber ese secreto era un peso demasiado grande. Prefería no saberlo, mejor dicho: borrarlo de mi cabeza. Olvidar los detalles ese plan que de un momento a otro iba a ejecutarse.

Quizá lo mejor fuera hacerme el tonto y seguir mi vida: ir al trabajo, tomar mate con mis compañeros, hablar de fútbol, de política o de cualquier cosa. Pero no podía dejar de pensar en el robo. «El hecho pasó para mañana, que es día de pago. Misma hora. Mismo lugar. Pasáte», fue el mensaje que me mandó Pedro un rato después. Tampoco le respondí. Pensé en llamarlo para que no me informara más sobre ese tema. Pero la paranoia me llevaba a pensar que si lo llamaba podía quedar registrado en alguna escucha o seguimiento policial.

A la mañana siguiente desperté pensando en el robo. Seguía creyendo que podía ser una mentira de Pedro. Los ladrones suelen agrandar sus acciones o hasta inventarlas. Me duché, me cambié y salí a la calle. Por entonces, mi trabajo quedaba cerca del Luna Park. Siempre iba caminando y a mitad de camino pensé que la dirección donde supuestamente iba a ser el robo quedaba de paso. Algo se apoderó de mí, quizá la curiosidad, el morbo. Fui al lugar. Llegué dos minutos antes de la hora indicada. Supuse que había llegado antes que los protagonistas del hecho: los ladrones, las víctimas y, por supuesto, los policías y fiscales. Era como un espectador que asistía media hora antes a una función de teatro y esperaba tranquilo, mientras los actores repasaban el libreto en el camarín o se maquillaban y se transformaban en sus personajes. Primero me senté en un banco de la peatonal Reconquista. Pasó un barrendero y un camión de basura esperaba en la esquina. La gente iba y venía. Había vendedores ambulantes, un linyera que hablaba solo, arbolitos con la cotización del día, volanteros y tipos trajeados que iban al trabajo o salían a tomar un café. Había un policía federal que caminaba por la cuadra. Y un payaso que vendía globos con formas de animales. Luego fui a un café, frente a la financiera, y me senté en una mesa de la vereda. No me sentía en peligro. Si el robo iba a ocurrir de verdad, no creía que los ladrones fueran a salir a los tiros. Pasaban los minutos y no veía nada. Ni siquiera a Pedro, que debería estar en la zona. De la financiera salieron tres hombres trajeados que saludaron al guardia de la entrada con naturalidad. Nada anormal. Miré para los costados por última vez. Hojeé el diario aunque no me concentré ni en los títulos, pagué el café y pensé que Pedro era un versero. Al menos respiré aliviado porque no había pasado nada. Al otro día, sin embargo, leí en los diarios que en un golpe comando ladrones habían robado una suma no precisada de dinero de una financiera.

Sentí un escalofrío. Fui a mi trabajo. Y el correr de las horas me hizo olvidar del frustrado asalto, hasta que un rato después me avisaron de recepción que me buscaba Pedro. Vestía camisa y corbata. Llevaba lentes de sol y un maletín negro. Fuimos al café de la esquina. Pedro apoyó el maletín en la silla. Sonreía todo el tiempo: su cara se parecía a la de los políticos que posan en los afiches de campaña. Esa sonrisa impostada que muestra los dientes blancos. Sospeché que tenía algo para decirme.

—El robo salió de diez.

—Estuve en el lugar y no vi nada.

—¿A la hora que te dije?

—Sí.

—¿Dónde estuviste?

—En el café.

—¿Qué viste?

—Un cana, un barrendero…

—Sí, un barrendero, al cana lo vi. También había un payaso y un par de arbolitos.

Pedro describió las mismas cosas que yo había visto.

—Pero de la financiera salieron tipos trajeados —dije.

—Eran los chorros, amigazo. Parecían empresarios.

De repente, Pedro se levantó y fue al baño.

—Ya vuelvo.

Su ausencia comenzó a intranquilizarme. Me pregunté por qué. Miré a los costados, miré la mesa y descubrí que el motivo de su nerviosismo estaba en el piso, apoyado contra una de las patas de la mesa. Era el maletín negro. Sentía una mezcla de intriga y temor. El contenido del maletín era misterioso: nunca había visto a Pedro con uno. Y de ser cierto el éxito del robo, sumaba uno más uno y podía llegar a la solución obvia: ese maletín estaba lleno de plata. Plata sucia. ¿A un día del asalto seguía con el botín a cuestas? Sea como fuere, bastaba con que entrara un cana, si es que alguno se avivó y siguió la ruta oscura de ese dinero, manoteara el maletín y encontrara parte del botín robado. ¿Yo qué diría? ¿Que es de un amigo que fue al baño? ¿Que ignoraba lo que había adentro? Nadie me iba a creer. Ese maletín era una bomba de tiempo que podía estallar en cualquier momento. ¿Y si el maletín tenía otra cosa? Capaz que el loco de Pedro llevaba un currículum, un par de guiones escritos a los apurones, algún regalo para sus hijos. En un momento, entró en el café un policía federal. Estaba apurado. Se pudrió todo, pensé. En circunstancias como estas, la cotidianeidad aparece distorsionada y en vez de ver actos sencillos y normales, vemos peligro o señales inequívocas de que algo anda mal. Este era el caso: el federal había entrado a pedir un vaso de agua. Se fue tranquilo, justo cuando reapareció Pedro.

Ahí aproveché yo para ir al baño. Mientras meaba, apareció Pedro con el maletín en la mano. Fue como ver un fantasma.

—¿Qué hacés? —le pregunté.

—Te voy a mostrar algo —dijo Pedro y se metió en un compartimento con inodoro.

—Vení, loco. Acercáte —me dijo. La puerta estaba entornada. Pedro abrió el maletín y vi lo que se ve en algunas películas: adentro tenía varios fajos de dólares.

—Hay cuarenta mil de los verdes. Encontramos más guita de la que imaginábamos. Sacále una foto con el celu.

—No, loco, todo bien, pero hasta acá llego —le respondí y salí del baño. A la salida me crucé con un tipo de traje negro, bigote y cara de cana. Otra vez pensé lo peor. Seguro que el baño tenía cámaras y los de seguridad habían visto todo. En lugar de esperar a Pedro en la mesa del café, pagué y salí. Más tarde supe que el tipo era un cliente más del café porque Pedro me llamó preocupado por mi retirada.

No volví a verlo por varios meses. Lo mejor era alejarme, no escuchar sus confesiones ni quedar pegado a sus acciones. Hasta que un día me llamó su padre, Luis. Lo noté preocupado. Me citó en un café de tribunales, después de que fuera citado a declarar por una causa por robo. Vestía traje y lucía unos Ray Ban.

—Te cité porque Pedrito anda en cosas bravas. Yo no quiero que se meta en el delito. Va a terminar mal. No deseo ese futuro para mi hijo. Yo sé lo que es la cárcel, él no.

—¿Pedro está por robar otra vez?

—Sí. Un banco. Reclutó una banda.

—¿Te pidió consejos?

—No, me contó por arriba. Lo quiere hacer por su cuenta, como si buscara sorprenderme o maravillarme. Tratá de convencerlo de que es una pésima idea.

Me había distanciado de Pedro por sus secretos, y ahora era su padre el que me los contaba. No solo eso: pretendía que persuadiera a su hijo. Empecé a pensar que Pedro planeaba ese golpe como una manera de decirle a su padre: yo también puedo hacerlo.

Una semana después, me reencontré con Pedro en un bar rastafari de Córdoba y Santos Dumont. Lo noté extraviado, y más tarde supe que había tomado cocaína. Un abogado del hampa siempre decía que esa droga sería un método ideal para que interroguen los jueces y fiscales. Unos pocos tiros son suficientes para confesar el robo con todos los detalles. El problema es irse por las ramas o lloriquear como un bebito de cinco días. Todo sería más fácil. Al otro día, los diarios titularían: «Después de esnifar un gramo de cocaína, el asesino confesó su horrendo crimen».

Pedro sabe que lo mejor que se puede hacer con la merca es no tocarla. Los chorros que han dado grandes golpes nunca lo hicieron drogados. Robar un banco o un blindado exige lucidez, precisión, tranquilidad. Y nada de eso se logra con el polvo blanco. Hasta Freud, en su libro Escritos sobre la cocaína, cuenta de un experimento que se hizo entre hombres que dispararon al blanco después de consumir. En esa época se creía que la merca mejoraba la puntería. Pero la realidad es otra. La falopa arruina. Los chorros que la toman para guapear en un asalto son desgraciados. No tienen pulso ni para sostener el fierro. Y son capaces de tirarle a una embarazada. Es como creer que Maradona hizo el segundo gol a los ingleses después de tomarse una línea tan larga como el recorrido que hizo de mitad de cancha hasta el arco contrario.

Pedro recordaba la frase de un legendario pistolero:

—La papusa no sirve para robar. Sirve para festejar.

Ese hampón robaba miles de dólares y por la noche celebraba con putas y merca.

La noche del reencuentro, Pedro me dijo que no solía drogarse, pero que se tentó cuando un amigo le regaló una bolsita. No hizo falta que yo le sacara el tema del robo al banco, Pedro es un boquiabierta. Enseguida lo mencionó él. Hablaba en voz alta, como si me estuviese contando una película:

—Está todo arreglado. Un empleado de mantenimiento filmó la bóveda con una lapicera especial que compré en Once. Vamos a entrar cuando no haya nadie. Acá tengo el video y una carta que pienso dejar en el banco como mensaje, si querés vamos a un cíber y lo vemos —dijo Pedro y luego me mostro un pendrive.

—No, loco. Pará. No me metas en líos. Frená un poco. Hacelo por tus hijos.

—Lo voy hacer por ellos. Voy a chorear por ellos. Todo lo que hago es por ellos.

Pedro fue al baño a tomarse otra línea. Esa noche podría aspirarse todo lo que se interpusiera entre su nariz y el aire y el mundo que lo rodeaba. Luego, vio una piedrita blanca en el piso. La apretó con el dedo índice, la piedrita le quedó pegada, y la esnifó. Su apuro lo había traicionado. Tosió hasta que los ojos se le llenaron de lágrimas. No fue efecto de la coca. Lo que acababa de aspirar no era merca, sino un pedacito de pochoclo blanco.

Intenté usar esa muestra de torpeza para convencerlo de que no tenía que seguir con su plan.

—Si confundiste merca con pochoclo, no podés robar un banco —le dije con cierto cinismo.

Pedro no dijo nada.

—Pensá que podés caer en cana. Y ahí te quiero ver. Mirá tu viejo todos los años que estuvo preso.

Pedro no respondió. Al final encontró la bolsita en el piso y fue presuroso al baño. Volvió enseguida porque el inodoro estaba ocupado. Como si estuviese solo, peinó una línea en la mesa y aspiró fuerte. Una mitad con la fosa nasal derecha y la otra con la izquierda. Otra vez los ojos brillosos y las ganas de hablar:

—Va a salir todo bien. Es un plan perfecto, como el de las películas.

—Esto no es cine. Todo lo ves como si fuera una película. Esto es mucho peor. No es un juego.

—Ya sé que no es un juego —dijo mientras el mozo traía otra cerveza y un recipiente lleno de pochoclos.

—Boludo, no te lo confundas con merca —lo cargué—. Hablando en serio, creo que te la van a poner. Vas a caer. Por empezar: ¿confiás en los otros miembros de la banda?

—En la mayoría sí.

—¿No confías en todos?

—No pongo las manos en el fuego por ninguno de ellos.

—¿Y si alguno te traiciona o te quiere mejicanear?

—Eso no va a pasar. Ya hicimos algunos laburos juntos. Y acá está todo calculado. Hasta nos juntamos en un departamentito a ensayar los movimientos. Para no perder tiempo y no quedar registrados en la cámara.

—¿Qué laburos hicieron juntos?

—Un par de financieras.

—¿Y son tipos expertos?

—Sí. Quedáte tranquilo, amigazo. Va a ser el plan perfecto.

—¿En qué te basás para decir eso?

—En la confianza. Planifiqué todo. Hasta el más mínimo detalle.

—Pensé que habías aprendido la lección.

—¿Qué lección?

—La banda de tu viejo fue muy audaz. Tenían todo calculado. Pero algo falló y cayeron en cana. Era el plan perfecto. No existen los planes perfectos.

—Pero los traicionó una mina. Una despechada. Si esto sale bien, voy a dejar mucha guita en un comedor infantil.

—¿Y quién te garantiza que alguno de tu banda hable de más, tome una copa como estamos tomando ahora, y se vaya de pico, o quiera sacar chapa con alguna mujer?

—Eso se va de las manos. ¿Querés que les haga firmar un contrato de confidencialidad? Somos ladrones y no valemos por las armas o la valentía que tenemos. Valemos por la palabra. El que no la cumple, deberá atenerse a las consecuencias.

—¿Y el empleado infiel qué onda?

—El tipo quiere salvarse.

—Yo creo que ese tipo es el primero que va a caer. Todos van a sospechar de él. Y él, por nada, los va a delatar. Porque no tendrá nada que perder.

Pedro se quedó pensando.

—No creo que el chabón quiera mandarnos en cana. No se va a meter en problemas.

A los pocos minutos, Pedro recibió un llamado y se fue a las corridas. Supuse que era de uno de sus cómplices. Me di cuenta de que no había marcha atrás. Su padre, Luis, me había contado que una vez le aconsejó:

—No hagas la que hice yo, pero si un día llegas a robar, no lo hagas con armas.

Pedro sabía que las armas no las cargaba el diablo sino el hombre. Y en su banda había un hombre, apodado Petaca, que por nada del mundo estaba dispuesto a salir a robar sin su pistola.

—La Bersa es como mi verga: siempre la llevo conmigo —le advirtió a Pedro.

—No lo lleves, Petaca. Es para cagada. Hay gente inocente.

—Mirá, Pedrito, esto debés saberlo, varón. No te voy a mentir. Nunca salgo sin el morocho. Es parte de mi cuerpo. Lo llevo como un anillo de casamiento. Y te voy a decir algo. ¿Me escuchás bien, varón?

—Sí. Te escucho.

—Mirá, cuando le robo a personas de bien, a gente de la calle, hago una cosa. ¿Me seguís?

A Pedro le irritaba que cada dos frases el Petaca interrumpiera su relato para pedirle atención o preguntarle si estaba atento.

—Escucháme, varón. Cuando le apunto a un chabón de bien, a un padre de familia, a alguien bueno, no lo hago con el dedo apoyado en el gatillo. Pero cuando enfrente tengo a un cobani, a un ortiva del orto, apoyo el dedito en el gatillo porque ahí vale todo. Es él o yo. Y si yo no lo aprieto, lo va a apretar él. ¿Me seguís, chabón?

Pedro se quedó callado. Comprendía que Petaca no iba a salir desarmado. Sabía, ahora, la sutil diferencia de la posición del dedo en el gatillo. Aterraba saber cómo un roce, un movimiento que involucra a tres huesos del índice, podía ser la diferencia entre la vida y la muerte.

Con Pedro nos volvimos a ver una semana después, en el gimnasio Ringo Bonavena de Huracán, en Parque Patricios. Yo entrenaba en ese lugar y él iba cada tanto a liberar tensiones. En el precalentamiento corrimos diez vueltas en el patio. En un momento, le sonó el teléfono. Pedro enfureció:

—Loco no me tomés por pelotudo, entendiste. No te hagas el gil, perro boludo. Pagá lo que debés, gato. Me venís bicicleteando desde el otro día. Yo no soy gil, loco.

Al rato, por el mismo teléfono, lo llamó su esposa para pasarle con su hijita:

—Mi amochito, como estás. Mi bichito peshioso, godita de papá.

Era notable ver los dos lados de un mismo hombre, cómo podía pasar de la violencia a la dulzura. Cambiar el tono de voz y el vocabulario.

Luego me explicó que el primer llamado era de un excompañero que se había quedado con el vuelto de un robo que habían cometido disfrazados de policías.

Pedro le pegó a la bolsa con violencia y también le dio patadas, lo que ofendió al tano, el encargado del gimnasio, un personaje de otro tiempo. Aparentaba cincuenta, pero tiene sesenta.

Pedro pidió perdón. Y después me dijo:

—Quiero liberar tensiones porque en dos días es el gran robo.

No dijo más nada del tema.

No volví a verlo por un buen tiempo. Solo sabía de él por lo que publicaba en su perfil de Facebook. Un día contó que para su clase de guion había filmado la escena de Nueve Reinas en la que Ricardo Darín y Gastón Pauls corren por Puerto Madero. Otro día publicó fotos en las que aparecía con sombrero y lentes negros, como Walter White, el personaje de Breaking Bad. En otras posaba con un habano, traje y lentes negros, emulando a Al Pacino en Scarface. ¿Su fantasía era robar como si todo fuera una película? ¿El personaje podía devorarlo?

Pero a diferencia de aquel robo a la financiera, yo no tenía detalles del asalto que pensaba cometer entonces en un banco. A la semana siguiente salieron publicados en los diarios dos robos a bancos del conurbano. Pero por mi salud mental y mi integridad física, tomé la decisión de no volver a ver a Pedro. Cambié de celular, por cosas de la vida dejé de trabajar donde lo hacía y perdimos el contacto. Cada vez que leía sobre un robo a una financiera o a un banco, me imaginaba que él podía estar detrás de esos golpes. Un día me mandó un mail para encontrarnos en Avenida de Mayo y Piedras. Me contradije y fui a la cita. Lo noté cambiado: su postura corporal, sus gestos, hasta sus facciones parecían las de otro hombre. ¿Acaso uno no es el mismo después de robar un banco?

—Al final no robé nada, amigazo —dijo Pedro con picardía.

Supe que mentía. No dio más detalles, tampoco se los pedí.

Me contó que había vuelto a estudiar guion de cine y que su padre ya no tenía deudas con la Justicia. Al final caminamos hasta Florida y Corrientes. Antes de despedirse, Pedro me avisó:

—En un par de semanas mirá la tele porque va a pasar algo grande.

Y caminó rápidamente por Florida, abriéndose paso con su maletín entre la gente, perdiéndose como uno más entre la multitud.