Sin pasma ni ceremonia, acostumbrada al estupor que le llega de regreso, la chica lo suelta como se suelta un desagravio:

—Si van a pedir carne, solo jugosa o muy jugosa. Sale así.

La carne, en esta tierra donde vivimos, nos empobrecemos, gritamos goles y somos felices, es un asunto constitutivo. No estás pidiendo un plato, cuando en un restaurante pedís una porción de Vacío: estás pidiendo algo que se parece más a un momento, a una instancia sangrante de filiación nacional para, en el trance de la masticación, corroborar, o acaso enterarte, a qué sabe este país. Gusto a qué, tiene la Argentina.

Habrá anunciado, la chica, esto mismo tantas otras veces. Lo habrá anunciado en tantas otras mesas. ¿Y cómo fue la primera vez que lo dijo? La chica (la moza, la mesera, hay que tener cuidado con el filo de las palabras cuando retratás a un personaje como el que queremos retratar hoy) está ejecutando ¿qué? ¿Es un determinismo gastronómico, una soberanía de la cocción, la declaración de una jefatura? ¿Qué pasa si la quiero bien cocida, me tengo que ir? Jugosa o muy jugosa, me dice, y entonces comprendo: acá hay alguien que, literalmente, me está poniendo los puntos.

El lugar se llama Anchoíta y su dueño es Enrique Piñeyro, un sujeto con el que hay que tomarse el tiempo para organizar la etiqueta múltiple de su presentación. Es: médico aeronáutico, piloto, perito de accidentes aéreos, actor, productor, director. Filántropo y activista. Cocinero. Aunque, para ajustar una primera comprensión, yo dejaría la trama de sus distritos en una trinidad personal: la aviación, el cine y la cocina. Hay que decir, además, que se trata de un señor millonario, pero sé que él me corregiría: perdón, multimillonario.

Me tocó retratar millonarios, y los vi de cerca y de dos clases: los que boquean sus millones, y los que sienten pudor de ellos. A Ricardo Fort no podías parar de mirarlo como no se puede parar de mirar los hierros retorcidos de un auto estrellado en la ruta. La fascinación del grotesco, de lo monstruoso, la seducción de la hipérbole.

Y Eduardo Costantini, en su mansión de Nordelta, me pidió disculpas porque me hizo un té, él, a mí, me hizo un té, y me lo trajo tibio. Multi, es el primero que me toca, y no le caben ninguno de los dos atributos. Más bien, parece, o hace parecer, que sus millones son naturales.

Piñeyro nació en Génova, Italia, y anda por el mundo como yo ando por Saavedra. Puede despertar una mañana en Madrid, hacerse una escapada hasta Turquía porque hubo un terremoto y tiene que llevar en su avión medicinas y rescatistas, y volver esa misma noche a Madrid. Entre que se levantó y se fue a dormir, se hizo una Europa de ida y otra de vuelta. Es un habitante de la aldea global que, sin embargo, me irá pareciendo, todo el tiempo está rascándose la cascarita de una herida, como si le picara la Argentina.

La carta de Anchoíta, por ejemplo, parece un menú, hace de menú, funciona como un menú, pero en realidad es una carta, la que se escribió a sí mismo.

Vas pasando las páginas y lo ves fondear el espacio de una condición, como queriendo encontrar no sé qué país perdido con la intención restauradora de que hay uno: que el ceviche sea «marplatense» es Piñeyro y su rayo argentinizador. Le cuesta creer, en el sentido de que le produce malestar, en el sentido de que le rompe sobradamente la paciencia, que los platos canónicos de la cocina nacional se reduzcan a la suprema Maryland, o a unas costillitas de cerdo a la riojana. Por eso en las carnes hay asado de obra y las pastas vienen con pesto xeneize.

(Piñeyro nació hincha de River, hoy es hincha de Boca. Él dice que fue como decidir una reasignación de sexo. Me abstengo de preguntarle de cuál a cuál)

Eugenio Marcowicz es el responsable de que yo esté, esta noche, acá sentado. Fue el primero que nos dijo: «miren que Piñeyro está volando seguido a Ucrania», cuando en Orsai empezamos a ver cómo llegaba yo hasta Kyiv para traerme una crónica de la Ucrania en guerra, en general, y un retrato del presidente Volodymyr Zelensky, en particular. Marcowicz es un empresario argentino, fabricante de calderas industriales, hijo de ucranianos y portavoz de una realidad que tenemos a catorce mil kilómetros: la de las bombas, los muertos y la invasión.

El primer mail que le envié a Piñeyro no tuvo respuesta. El primer llamado, tampoco. Me dicen que estaba de vacaciones en las islas Maldivas, pero no es un dato que necesite chequear. Después de todo, son sus vacaciones.

Como no usa Whatsapp (porque es rico y por qué un rico se sometería a ese infierno diario de mensajes, grupos y fastidio) solo podía contactarlo mediante un mail, un SMS, un llamado directo. Terminé viniendo a su restaurante, invitado por Eugenio y su familia.

—Muy jugosa, lo más jugosa que tengas.

Le respondo a la chica y siento, torpemente, la euforia boba del retruco, del quiero vale cuatro. Me quedo matando la ansiedad echando sobre un pan de semillas unas crudas de ceviche marplatense hasta que llega la carne. Con el plato delante de mí pienso que esto no lleva chimichurri, lleva Merthiolate. Lo pruebo y entonces lo sé: a comer carne de vaca en este país le sobra la discusión del punto. Comé que está exquisito, nene. Comé que esto es una bendición.

De golpe lo veo pasar. Cogoteo lo que puedo para no perderlo de vista y ahí está Enrique Piñeyro, con un delantal de maestro pizzero moviendo el mango largo de una pala dentro de un horno, y después llevando unos platos, sirviéndolos, y después pasándole un trapo a las mesas de su propio restaurante.

Le pregunto a la chica si lo podemos saludar un minuto, pero no es que lo quiera saludar, es que necesito saber si finalmente vamos a viajar con él. O no.

Si los postres son la posdata, entonces Piñeyro cierra su carta hablándole al chiquito que habrá sido. Sé exactamente qué pedir. Acá en Anchoíta hay un postre que viene con su propia guerra de guerrillas, con su propia mística de combate.

Todo comenzó cuando: el restaurante de Piñeyro presentó su reversión del viejo y querido alfajor Havanna, aquel que te traían en los veranos las tías que venían de la Bristol, de Mogotes, de Varese. De la caja amarilla de doce unidades, siempre se iban primero los seis de chocolate y quedaban los seis blancos para el que se los quisiera comer. Ese alfajor. Aquel alfajor. Otra vez, Piñeyro rascándose la cascarita nacional.

Todo continuó cuando: el postre fue presentado a los comensales a través del enunciado siguiente: «reversión del famoso alfajor marplatense antes de que lo destruyera el Grupo Exxel».

Todo se puso picante cuando: el Grupo Exxel, dueño de la marca Havanna, intimó, carta documento mediante, a remover del menú la línea que tal vez les haya parecido que los agraviaba, al grupo mismo y a su alfajor.

Todo se volvió maravilloso cuando: Enrique Piñeyro respondió, en carta documento que está disponible para quien venga a comer a Anchoíta y solicite leerla, que…

«En mi caracter de hombre adulto que se hace cargo del niño que fue, me dirijo a Ud. a fin de comunicarle que veo con buenos ojos, que haya UD. dado un paso al frente y confiese ser el responsable del despojo de una de mis reliquias de infancia. Acepto sin dudar su convite a dirimir nuestras diferencias en los tribunales, y cruce UD. los dedos para que ninguno de los jueces que nos toquen en suerte haya probado el famoso alfajor marplatense antes de que Ud. y su desalmado Grupo Exxel lo destruyeran. Porque si alguno de los jueces llegó a probarlo deberá UD. prepararse para recibir un fallo adverso en todas las instancias».

Firma: Enrique Piñeyro, repostero en jefe.

Nos estamos yendo cuando, sin el delantal, el repostero en jefe viene a saludarnos.

Tripulación de cabina, ocupar sus puestos para el despegue

No tengo un papel, ni un ticket, ni un preembarque, ni una visa, ni otra cosa que no sea mi pasaporte al día, y resulta que me estoy yendo a Ucrania en un avión que sale de un lugar que no conozco, así que llego cinco horas antes, por las dudas mil veces por las dudas. No volví a hablar con Piñeyro desde la noche de Anchoíta, cuando me dijo:

—Creo que volamos el 18. Creo. Creo que a eso de las 23. Seguramente sea por FBO.

—¿Eh?

—Fox, Bravo, Oscar.

Lo tuve que buscar. Resulta que todos los aeropuertos del mundo tienen un FBO. Son sus puertas VIP. La de Ezeiza está a 3 kilómetros del Ezeiza que todos conocemos. Le pregunté entonces cuándo me lo podía confirmar. Su respuesta, para un periodista que vive en pugna constante con el detrito de la duda, fue un navajazo al lienzo de mis certidumbres:

—Si no te llamo es que no hubo cambios.

Aquella noche salí de Anchoíta sabiendo que: había hablado con él, y que probablemente nos subiríamos a su avión, y que probablemente sería en la fecha que me pasó, y que probablemente sería en el horario que me pasó, y que seguramente saldríamos de un lugar que se llama FBO. Para mi pax romana de cronista en preparación de la crónica, demasiados adverbios.

Fue mi primer encuentro con el mundo Piñeyro, fue conocerle la cara a su organización y sus dinámicas. Y todo ingresante a este planeta debe cruzar primero el aro de fuego de las vacilaciones, que implica estar atento para salir flameando detrás de él cuando haya que salir flameando detrás de él. Después, eso cambia. No, no: no cambia. Te acostumbrás.

Llevo cuatro horas sentado en las mesitas del VIP de Ezeiza cuando lo veo pasar a Piñeyro con su uniforme de piloto. La camisa blanca, las rayitas doradas sobre el saco negro. Yo ya sabía que viajaba, pero recién ahora lo puedo sentir.

Alguien que se identifica como un auxiliar de a bordo revisa mis documentos y me invita a cruzar una puertecita. Otras personas cruzan detrás de mí. El chico de la ONG que rescata africanos lanzados en balsa a la aventura desesperada del Mediterráneo, y que se va a bajar en Madrid porque de ahí se va a Barcelona para que lo suban a un buque humanitario que lo llevará hasta una orilla donde muchos balseros suelen morir, dice el chico. Estuvimos charlando de cómo ven la orilla y se tiran de las balsas sin considerar que después de tantos días de deshidratación en el mar ninguno de ellos puede bracear. Estuvimos charlando de cómo mueren. Su organización se llama Open Arms. Piñeyro compró un barco para Open Arms.

Viaja la chica de la embajada de Ucrania en Argentina que vuelve a su patria en guerra a compartir con su familia el terror de las sirenas anunciando las bombas en el cielo, la noticia diaria de los muertos que llegan del frente, la consonancia de ir todos al mismo refugio. Me habla de la guerra como un hecho propio, y yo la escucho como si le perteneciera. Como si yo no estuviera yendo a la misma guerra en el mismo país en el mismo avión junto a ella misma.

Hay una familia que viaja a visitar a no sé quién y una señora que viaja a operarse no sé de qué.

Un camioncito nos deja frente a la ballena blanca del avión, que en la noche es más blanco, es más blanca. Más avión.

Camino con mi mochila por la pista donde las grandes aeronaves levantan vuelo y me siento ínfimo, ínfimo los pies sobre la alfombra de pavimento que se estira hacia el lugar incierto donde la oscuridad se traga el horizonte, ínfimo en el abismo del ágora y el espacio abierto. Ínfimo hasta quedar frente a la nave que, de golpe, me ofrece su escalera. ¿Tan chiquito soy? ¿Así de pequeñitos somos? ¿Y hay que caminar entre aviones para enterarse? No tengo más que un par de ojos y unos cuantos dedos para escribir lo que esos ojos ven. ¿Cuánto mide eso? ¿Mide algo?

El avión de Enrique Piñeyro está ploteado y lleva el nombre de la ONG a la que formalmente pertenece, Solidaire, se pronuncia solider, se escribe solidAIRE, y significa en inglés: solidario. Lleva, además, dos líneas escritas por encima de la ristra de ventanillas: no woman should be forced to cover her head y no woman should be killer for not covering her head, cuya traducción directa es ninguna mujer debe ser obligada a cubrirse la cabeza y ninguna mujer debe ser asesina por no cubrirse la cabeza. La ballena blanca del avión es un lamparón en la negrura, levantando bandera, con un capitán Ahab hecho de sentido común y disposición.

Expectación, vamos a llamar expectación, al nervio que me recorre el cuerpo y que, con pudor, oculto del resto de los pasajeros porque quiero verme orgánico, en tránsito normal, como se ven los habituados, libres de toda perplejidad, mientras me mantengo sentado, me mantengo quietito, con el cinturón debidamente abrochado, en este asiento de primera clase de este Boeing 787 que me va a llevar hasta Madrid, para después llevarme hasta Varsovia para que un tren me lleve después hasta Ucrania ―pero eso, ya será. Ahora mismo, el cielo de Buenos Aires está limpio y desahogado, y en la inminencia del carreteo sonrío industrialmente al que me pasa por al lado porque en los aviones, mientras la gente ocupa sus lugares, se sonríe así, sin sonreír del todo, sin desearle a nadie de verdad la sonrisa.

Excitación, vamos a llamar excitación, a lo que trato de que no se me vea. Tal vez debería no sentirlo para no exhalarlo. Pero ¿cómo? ¿Cómo?

Hambre, vamos a llamar hambre a lo que tengo en los ojos. Somos diez en un avión para 243 pasajeros. Somos quince con la tripulación, y lo quiero mirar todo. Me lo quiero llevar todo y me lo quiero llevar visto. La mirada como mediomundo echado al agua de las cosas, rejuntando lo que sea que se esparza en la marea. Me lo callo, pero lo pienso: si lo miro es mío. La mirada como boleto y escritura, o como boleto hacia una escritura de la súbita propiedad. Mío, es, si lo miro bien.

Una mujer alta, espigada, con las formas agenciadas de la comisario aerocomercial, chequea, asiento por asiento, que no haya trastos sueltos ni bolsos sin guardar. No lleva uniforme ni nos dicta instrucciones previas. Desaparece detrás de unas cortinas. Unos minutos después, vuelve a salir, pero con otro andar.

Y viene decididamente hacia mí.

Se para junto a mi asiento.

Se inclina levemente hacia donde permanezco sentado y, con discreción, me dice:

―El señor Piñeyro lo invita a la cabina para el despegue.

No sé me ocurre cómo llamar a lo que me pasa mientras digo que sí, que claro, que enseguida, que ya voy.

La mujer me invita a seguirla.

Siento las miradas de los demás y me abro paso entre ellas. Me toco el bolsillo para asegurarme con la mano que ahí está mi celular, que es mi cámara, mi cómplice y mi todo. Cruzo detrás de ella las cortinas, breves pero determinantes para organizar el espacio de las jerarquías, y quedo con ella frente a una puerta cerrada. Antes de golpear, me informa:

Que debo hacer silencio y que solo podré hablar cuando me lo indiquen.

Que puedo grabar video, pero sin flash.

Que arriba, a mi derecha, voy a encontrar el oxígeno, por si fuera necesario. Que bajo mi asiento habrá un salvavidas.

Cuando entramos en el espacio breve, veo, antes que nada, dos cabezas que asoman de los respaldos frente a un desparramo de luces y lucecitas. Mi asiento está justo detrás de ellas. El lugar es concentrado y oscurecido. Nadie puede ver el vértigo que siento cuando la mujer cierra la puerta y se va.

No soy saludado ni recibido, así que no me parece una buena idea saludar. Solo tomo asiento y me abrocho un cinturón múltiple que me cruza el cuerpo como dos tiradores y la cintura, como una faja. Todo va a encontrarse en un círculo que recibe las hebillas y que me queda justo en la boca del estómago.

A mi izquierda, adelante, sospecho al piloto ―lo sospecho a él. Me permite hacerlo un manchón de claridad sobre un cogote que, se me ocurre, será una media calva. Me abrumo con la cantidad de información que entregan las palancas y los comandos. Lo que parecen unas palancas y lo que parecen unos comandos. La profusión que tengo frente a mí acentúa todas mis ignorancias.

El aparato se mueve. Son doscientas toneladas de hierro que este hombre pondrá a flotar en el aire. Camina, el avión, por un sendero de luces. Ahora miro más allá de las cabezas y la fuga de la pista es una amenaza en la geometría de la noche.

Como en los pantalones de corderoy, acá tampoco las paralelas se cruzan, sin embargo lo que veo desde mi asiento es un lugar, allá en la lontananza de la perspectiva, que se hace punto. Hacia él marchamos.

¿Y dónde está el piloto? Vicky Xipolitakis clavando la selfie del escándalo entre dos comandantes de sonrisas avergonzadas. La peli esa de los terroristas que toman el avión para estrellarlo contra el Pentágono. Enumero en velocidad las cabinas de avión que vi en mi vida y sólo se me ocurren ejemplos estúpidos. Es la primera vez que estoy en un lugar así. ¿Qué cara tendré? ¿Cómo estaré dilatando la pupila? Todo lo que miro es mío ¿Y lo que me mira, de quién es?

Sordos ruidos oír se dejan, son los de una comunicación híper normada, en clave, estricta, salida de una progresión histórica de manuales, simuladores y tutorías. Torre de control, torre de control. Autoriza. No autoriza. Fox Oscar Bravo. Whisky Romeo Zulú. Jugosa o muy jugosa. El arte de comunicar con los recursos lingüísticos exactos. Torre de control. Autoriza.

Hay una cantidad de minutos que pueden haber sido diez o mil donde el avión acomoda la nariz y se planta frente a la fuga, la pista, la amenaza, la noche y su geometría.

La aceleración la sentís en el pecho. El exacto momento en que las ruedas dejan de tocar tierra, en cambio, lo sentís en el culo ―y un poco en el alma. No hay más pista en los parabrisas, en caso de que se llamen, esos vidrios de ahí adelante, también, como en los autos, parabrisas. Hay cielo negro y espacio infinito. Hay vacío y, en una de esas, un Dios.

Volamos. Ganamos altura. Cuando alcanzamos una cantidad de metros que acá se llaman pies y que se cuentan por decenas de miles, reconozco la voz de Enrique Piñeyro que, sin sacar los ojos de la estepa negra que tenemos por delante, me dice:

―¿Qué me querías preguntar?

Un avión, zumba. Es el sonido de lo que se presuriza. Después de un rato creés que dejaste de escucharlo, pero no: solo lo integraste, el oído lo hizo pared y entonces, incorporado a una dimensión sonora estable, parece que ha desaparecido. Pero le querés preguntar algo a alguien y se lo tenés que preguntar en voz alta.

―¿Por qué hacés esto que hacés?

Casi en la antesala del grito.

―¿Que por qué hacés esto que hacés?

Estamos llevando alimento y medicamentos a Ucrania, y probablemente nos volvamos con refugiados y, eventualmente, heridos. No lo sé bien todavía. En el interior de la cabina, envueltos en la espesura de algo que puede llamarse cielo o puede llamarse noche, pero que en cualquier caso nos enfunda de la misma forma, escucho la voz sosegada, morosa, una voz que no rifa la palabra, en definitiva, la voz de Enrique Piñeyro que me dice:

―Es una gota en el océano, lo que hacemos.

―Pero un océano es la suma de todas sus gotas.

―Por eso lo hacemos.

No es que habla lento, no. Es que habla con control. Todo lo pilotea, el tipo: el punto de la cocción y el punto de la dicción. Si Piñeyro te mandara un audio de Whatsapp y lo pusieras en x2, sonaría como un porteño normal que camina por Reconquista un jueves a las 14:50 y no sabe si llega al banco.

No es nutritiva la charla que ocurre en la cabina con la nuca de un piloto, así que, en la convicción de que tengo muchos días por delante para compartir con él, vuelvo a mi asiento, que es un asiento de primera clase. Si quisiera, podría elegir dos: uno de donde viajar y otro donde poner a cargar mis auriculares. Si quisiera.

Algunos lo carajean a Piñeyro en las redes. Que usa el avión como una bicicleta, que el ambiente, que la huella de carbono. Que las chemtrails. El carancheo se extiende hacia los fitosanitarios, el riego aéreo, la pesca marítima. Los de las estelas químicas, chemtrails en inglés, son los más alucinados, conspiranoicos y, por supuesto, los más divertidos de leer. Son unos tipos que dicen que los aviones que dejan una estela blanca persistente en el cielo en realidad están regando químicos sobre la Especie Humana para que nos pasen cosas malas malísimas y no sé qué. Aeroterraplanistas pidiendo pasar al frente en la era de la posverdad. Es increíble, definitivamente increíble, pero Piñeyro les contesta. Especialmente, en Tuiter. Siempre abre igual:

«Rincón Zen. Contestamos con altura la bajezas de los haters».

Y ahí arranca.

Tengo por delante doce horas hasta Madrid. Doce horas a diez mil metros de altura, encabinado en un espacio que zumba, pero la cabina no es la nave: el tiempo lo es.

Si la carrera de un piloto se mide en horas de vuelo adquiridas, preguntarse por el tiempo en este contexto y en esta circunstancia es, de mínima, una pertinencia.

¿Cuánto duran doce horas adentro de algo que no hace nada, que solo va, sin siquiera hacerle sentir al cuerpo que va? Si pudiera sacar la cabeza por la ventanilla, como los perros de la Ruta 2, al menos sabría que me estoy moviendo, incluso aunque fuera lo último que supiera. Pero no. El costo de moverte a mil kilómetros por hora se paga entregando la noción de movimiento.

Así que doce horas no son, aquí, doce horas. No sé en realidad cuántas horas puedan ser. En 8.8, el miedo en el espejo, Juan Villoro revisa lo que ocurre en las profundidades del cuerpo cuando se mueven las placas tectónicas alrededor de él.

«A las 3:34 de la madrugada, una sacudida me despertó en Santiago. Dormía en un séptimo piso; traté de ponerme de pie y caí al suelo. Fue ahí donde en verdad desperté. […] Durante minutos eternos (siete en el epicentro, un lapso incalculable en el tiempo real del caos) el temblor tiró botellas, libros y la televisión. Oí un estallido, hubo chispas. El edificio se cimbró y escuché las grietas que se abrían en las paredes».

El tiempo real del caos, qué esclarecedor es eso. El tiempo no se cuenta con el reloj, sino con el tejido de la experiencia que tiene lugar dentro de él. Me hace pensar en el tiempo real del vuelo. Doce horas. Piñeyro, en la cabina, la debe estar pasando bomba porque de chico jugaba con aviones, los hacía volar con la mano y les hacía el ruidito con la boca. Y pensaba, mientras tanto, que algún día los iba a pilotear de verdad. Ahora tiene sesenta y seis y ahí está, cumpliéndole la promesa al niño que fue. Pero ese es Piñeyro, no yo.

Estoy surfeando estas aflicciones cuando la comisaria nos trae la cena. Y la cena es.

El avión de Piñeyro lo pilotea Piñeyro. Piñeyro lo despega y Piñeyro lo aterriza. La cena es servida en una caja azul profundo, azul noche, con un breve óvalo en el medio dentro del cual puede leerse: Anchoíta, Argentina. Dentro de la caja hay un pincho de salmón rosado, un churro argentino en forma de pretzel y alguna cosa más. Es decir, se sirven alimentos del restaurante de Piñeyro. Y, si uno lo desea, en el streaming del avión están disponibles las películas de Piñeyro. Es el multiverso de un hombre ocurriendo en la altura de los cielos, cruzando el Atlántico a velocidad crucero: el multiverso Piñeyro en acto y a 35 mil pies.

Me duermo. Me despierto. Volar, el sueño de los hombres y los pájaros enfermos. En la random list de mis auriculares suena un cuarteto uruguayo. ¿Pero cuánta música podés escuchar en doce horas de avión? Busco dormir otra vez. No lo consigo. Leo. ¿Pero cuánto podés leer en doce horas de avión? El agobio de los insomnes ¿Qué hacer con él? Franz Kafka, que escribía en alemán y estaba enamorado de Mílena Jesenká, la mujer que lo traducía al checo, le escribió:

«Ante todo, y para que usted no lo deduzca contra mi voluntad, le diré que desde hace quince días padezco de un creciente insomnio […] Sin embargo, tengo una satisfacción. Usted ha dormido bien. De modo que cuando el sueño pase junto a mí por la noche, sin detenerse, sabré cuál es su camino y lo aceptaré».

Pfff, estos son los insomnes que me gustan.

No vuelvo a ver a Piñeyro en todo el viaje hasta que hacemos escala en Barajas. No me bajo del avión. Prefiero esperar mientras lo repostan para seguir. Tuve un asunto, acá, una vez, con la gente de este aeropuerto. Me hice devolver a la patria como un indio argentino deportado, inadmitido, uno que acá no entra, aunque lo hice solo a los efectos de poder escribirlo. Vinieron los del consulado a darme una mano, pero yo no necesitaba una mano, necesitaba una crónica. Todos se enteraron de todo cuando lo que escribí salió publicado. Año 2011. Nacía, con aquella aventura, la revista Orsai.

Como sea, me quedo en mi asiento. Cuando sale de la cabina, Piñeyro me dice que siga yo hasta Varsovia. Que esta Ferrari del aire queda al mando de uno de sus pilotos, que nos vemos en Ucrania. Que se queda unos días en Madrid porque tiene dentista.

Voy de vuelta: que se queda unos días en Madrid porque-tiene-dentista. A fuego lento, el retrato se deja cocinar.

Buey Macho Castrado

Uno, dos, tres, cuatro, once días dando vueltas por Ucrania y con Piñeyro no nos cruzamos ni una vez. Yo me fui a Krivyi Rih, que suena Krivírij, cinco horas al este de Kyiv, la capital. En Krivírij nació, hace cuarenta y seis años, Volodymyr Zelenky, el tipo que en el 2006 ganó el Bailando ucraniano y, en el 2022, se le paró de manos, como presidente de Ucrania, al Ejército Ruso. Piñeyro, por su parte, descargó alimento y medicación, urdió más ayuda humanitaria en ese limbo que se tejen entre las diplomacias y las ONGs, y el primero de marzo del 2023 a las once de la noche nos subimos los dos al mismo tren, en la estación Central de Kyiv, pero en vagones diferentes. Yo sabía que él iba a bordo, no sé si él sabía que yo también. Me bajé, doce horas después, en una ciudad polaca de frontera cuyo nombre tiene siete consonantes y una vocal. Lo que sigue es el Piñeyro que conocí de regreso, que es el más Piñeyro de todos.

―Hola Enrique. ¿cómo estás?

―¡Qué calor insoportable hacía en ese tren!

Tantas veces el problema de los países del Este europeo y sus inviernos es cómo regular sus calefacciones.

En Ucrania, la primavera comienza el uno de marzo. Un tema de solsticios. Bueno, ya es dos. Pasamos la noche arriba del tren y, arriba del tren, cambiamos de día.

Es un día soleado en esta ciudad impronunciable. Creo que se llama Przemyśl. Camino unos pocos metros al otro lado de la estación y me subo a la combi que me indican. El silencio del lugar que piso se extiende sobre el silencio de las cosas que hago. No estoy asustado, pero estoy más atento que de costumbre. La guerra no es nada al lado de quedar varado en un mundo sin Lengua.

Sigo a Piñeyro como veo que lo sigue la pequeña cohorte que armó detrás de él. Sin incandescencias, con mesura, somos la estela de la nave que el tipo es. Las acciones se suceden en dominó. Llegamos a un aeropuerto. El avión con su ploteo del bien -delbien- está ahí esperándolo: esperándonos. Pienso en cómo estarán las dos fotoperiódicas que dejé creciendo en casa. Pienso en mi casa. Todo es amable y murmurado. Y extraño. Y ajeno.

Pasan unos cuántos minutos hasta que me siento afirmado en este viaje inédito como para abrir los ojos de verdad y mirar quiénes somos. Y somos:

Pep, un moro flaquito y tintineante, de Barcelona, con unos bigotes que son una pelusa. Trabaja para Piñeyro y para la ONG hermana de SolidAIRE, OpenArms, los tipos que sacan balseros del desahucio de los mares. Pep se subió, ya, a una de esas balsas. Vio morir gente en la orilla y rescató a la que pudo. Una vez, en algún lugar del norte de África, abordó, corte gonzo, un embarque de tunecinos, marroquíes, libios, egipcios. Le da el physique du rol para hacerlo, y le da también el coraje. Quiso cambiar de barcaza en un momento, pero cuando se dio la vuelta lo estaba esperando el caño de una pistola apuntándole a la frente y un coyote sosteniéndola, con el dedo en el gatillo. «Tú, arriba», le dijo. No pasa nada, así es la vida de Pep. Ahora lleva todo el tiempo su cámara encima, y lo filma todo. Un día tendrá, al calor del multiverso Piñeyro, su gran película documental.

Joaquín es Joaquín Sánchez Mariño. Hijo de ex combatiente de Malvinas, Joaquín cubrió la guerra de Ucrania desplegando un periodismo resuelto, bien forjado, valiente, aprendido en unas redacciones que yo conozco. Llegó a la revista GENTE apenas un tiempo después que yo me fuera de ahí. Nos vamos a dar cuenta, en este viaje, que los dos seguimos llevando el carnet de GENTE en nuestras billeteras. Su jefa fue mi jefa y como periodistas hechos en el viejo edificio de la calle Azopardo, algo nos hermana.

Hay una periodista mexicana que está preparando informes para un canal de televisión y su camarógrafo, un sujeto amable y chaparrito. Ella despliega cierta estelaridad. Él es menos ampuloso. También está Clara, una chica de Bariloche que organiza la agenda del señor Piñeyro. Seremos unos ocho. Después seremos unos diez. Para la una de la tarde vamos a estar en vuelo, entrándole apetitosamente a unos pinchos de Anchoíta mientras cruzamos Europa en viaje a Madrid.

A las cinco, ponele, habremos llegado. Bajo esperando que en Barajas nadie me recuerde, pero las entradas Fox, Bravo, Oscar son amables con mi pasado, así que cruzo sin drama las puertas de España, coleando detrás de él.

Piñeyro nos pone taxis a todos cuando llegamos. No tengo hotel. Caro Martínez, coordinadora editorial de Orsai, me consigue uno desde Buenos Aires. Hoy juegan Barcelona y Real Madrid por la Copa del Rey. Nací en Rosario, soy hincha de Ñúbel. Un poco sé de qué se trata una ciudad el día que se juega el clásico: ese día es otra ciudad.

A la noche, salgo a caminar por la Gran Vía. Entra mensaje de Clara. Mañana el señor Piñeyro los espera en el restaurante Pelotari, calle Recoletos número tres. A las veintiuna, puntual.

Por alguna razón no necesariamente establecida, todos sabemos que se trata de una invitación. Guardo el teléfono. Camino en silencio unas cuadras más. Calle de Los Libreros, Calle de Silva, de Tudescos. Al final se trata siempre del mismo tremendo viaje, el de la crónica y el cronista. Mansilla arriba del caballo, poniendo marcha hacia los Ranqueles.

Al día siguiente, tengo la tarde libre para dar vueltas por Madrid. Camino al azar: hay un cartel que oferta empanadas argentinas. Entro en un bar al azar: enfrente hay un afiche de Tini, que anuncia fecha en el Wizink Center. Escucho conversaciones al azar: el Barcelona le ganó anoche al Madrid uno a cero por la ida de Copa del Rey. Al otro lado del mostrador, el señor que me sirve una copa de vino con dos triangulitos de tortilla se cabrea con los catalanes. Dice que no son españoles. Que ellos no quieren ser españoles. Le digo, con el cuidado estratégico del visitante, que el gol más importante en la historia del fútbol español lo hizo Iniesta, un hombre del Barsa. No me responde. Cuando lo hace, es para preguntarme si voy a querer otra copa, así que pago, saludo y me voy.

Llego hasta Plaza Mayor, que es como estar en Mar del Plata y llegar al Torreón del Monje. «Andate al Prado», me escriben los amigos desde Buenos Aires, «o a la terraza del Círculo de Bellas Artes». Comprendo a qué vine recién cuando les respondo:

―Estuve acá hace veintitrés años y quería sacar la cuenta. La mujer que me adoptó y fue mi madre, la tía que la ayudó en la tarea y la piba que fue mi hermana, estaban vivas entonces. Pero en el medio me nacieron Benito y Uma, mis hijos. Ta bien, han sido unos dolorosos, felices, buenos veintitrés años. Resulta que había venido a corroborarlo y me enteré cuando lo hice.

Pongo especial concentración en llegar puntualmente a Pelotari y, sin embargo, cuando alcanzo los fondos del restaurante, ya están todos en sus lugares. Hay algunas caras que no estaban en el avión. La mesa es larga, unas quince personas. Piñeyro ocupa un lugar en el justo centro. Me queda a mí la cabecera.

Estoy listo para relajar, para entregarme a la invitación de la mesa generosa, cuando un señor delgado y formalísimo toma posición delante de nosotros y, como si desefundara, saca su lapicero y su libreta. A primera vista podríamos llamarlo el mozo, pero es mucho más que eso: es un hombre cumpliendo una función mayor, la de presentar el menú disponible, la carta oral, el tesoro que Pelotari le tiene reservado al mundo. Un hombre ejecutando la transferencia de una información sensible, porque Pelotari no es un restaurante cualquiera y lo que tiene para poner sobre nuestros platos, tampoco. Me doy cuenta que estoy delante de un nodo crucial en el devenir Piñeyro de la vida y sus concepciones cuando escucho al señor, con toda majestad, ofrecernos:

―Rape a la bilbaína. Txipirones en su tinta. Solomillo de vacuno mayor. Besugo de pintxo a la Espalda. Calamares de Vigo. Anchoas de Santoña en salazón de aceite de oliva y tomate ibérico.

Ah, ser Piñeyro era esto, ooo-kay. Que se te pare un sujeto adelante y despliegue la cola de pavo real de sus opciones de cocina, era. Que tengas la bendición de elegir cuáles de estos platos vas a llevarte a la boca y, además, invitarlos: era. El señor dice una cosa más, con lo que termina de asombrarme y de transportarme hasta una idea que Borges visitó con fuerza: la de lo inconcebible. Dice, el señor:

―También tenemos carne de buey macho castrado. Ha sido un animal de raza parda, de la zona de Cantabria, hemos madurado su carne durante noventa días. Óptima infiltración de grasa, alimentado con pastura natural en nuestras sierras de Guadarrama.

La noche transcurre amablemente y yo miro, miro, mastico, trago, pero más que nada miro. La mexicana y su camarógrafo. Pep y Joaquín. Hay algo de amistad circunstancial, eventualísima, que se afirma con los platos y las copas. Enrique, sin embargo, no despista. Mantiene los ángulos rectos, interviene ocasionalmente, disfruta de su point of view. Hay algo en la renuncia a la ocupación de la silla cabecera. ¿Qué hago yo, sentado en ella, con la SUBE en menos mil? Una crónica, qué otra cosa.

Salimos todos juntos, las narices sonrosadas, el espíritu encendido que te pide gira. Me pasa a mí. Le pasa a él. Será por eso que Enrique Piñeyro, ejecutando la propiedad sobre botonera de la noche, soltó lo que nadie estaba esperando:

―¿Quieren venir a casa?

No podría decir si el piso que Enrique Piñeyro tiene en Madrid estaba justo enfrente del restaurante en el que nos empachamos de goces y fruiciones, o si tuvimos que caminar alguna cuadra, cruzar alguna calle. Puedo decir, sí, que en la puerta misma de Pelotari, cuando Piñeyro dejó caer, como confesándose, que tenía ganas de seguir, Leo, su asistente todo terreno en Madrid, le puso cara de por-esta-noche-no-doy-más.

No lo había visto, hasta ese momento, ejecutar plenamente sus jefaturas. No fue brusco, ni taimado. Y no bajó otra orden que la de sus ojos. Comprendí, frente a ambos, lo que ordena una mirada.

No es de su riqueza, de lo que Enrique Piñeyro se desmarca: es de un modo de ejercerla. Un modo argentino. De un modo Fort, guarango y asombroso. De un modo Mitre: patricio y con hating de clase. De un modo Constantini: el sol de Punta del Este en la cara, Nordelta y el Malba. De un modo Coto: el triunfo de Manolito. De un modo Macri: a ver qué negocio podemos hacer con el Estado. De un modo Forbes: rankeando los patrimonios como guitarristas de la Rolling Stone.

Al rato, Leo, liquidando cortesmente sus habilidades y pertinencias, nos guía hasta la puerta de un edificio breve, de pocos pisos o que yo recuerdo de pocos pisos, y nos hace entrar, de a uno, a un departamento de luces bien atemperadas, acogedoras, hospitalarias, con algo que me parecieron unos comandos digitales en las paredes, unos relojitos que controlaban no sé qué pormenor del ambiente. Al rato Pep trataba de sacarle unas notas a una guitarra que trasteaba mientras Enrique servía un brandy, un cognac, tampoco recuerdo qué bebida era ni qué historia tenía exactamente. Algo con Napoleón.

Estiramos la noche hasta que Joaquín, fino conocedor del paño y del sujeto, detectó en alguna mueca, en alguna enésima señal, que tal vez era momento de ir yendo. Fue ahí cuando, en el hormigueo de la salida, Piñeyro nos mostró en su teléfono un video casual, sin formalidades, donde se lo ve junto al tenor Andrea Bocelli que está tanteando con la voz una versión de Va, pensiero, el coro del tercer acto de Nabucco, la ópera de Giuseppe Verdi. Algo se me desajusta cuando veo que lo está cantando en inglés. El largo de los alcoholes en el ancho de la noche me abre la puerta para decir lo que no sé si hubiera dicho en otra circunstancia:

―¿En inglés, Enrique, el Va, pensiero? ¿Te parece?

Fue un chasquido a contrapierna. Mínimo, pero sonó. Sentí cierta banca de Joaquín, que se acercó a la discusión y preguntó:

―En Oh, mia patria ¿Qué dice, Oh, my country?

Enrique se plantó y me dio la impresión de que lo encienden más los contrapuntos que los acompañamientos. Quisiera recordar con más precisión su alegato, la extensión de su defensa, pero algo me cabreó y dejé de escuchar, de ver, que es como dejar de trabajar. Solté el rol del observador que acopia y me puse a discutir. Contra toda gratitud, incapaz de aguantar el reflejo, desenvainé la faca de esta línea:

―Mi vieja fue una tana orgullosa. Yo le ponía el Va, pensiero mientras se estaba muriendo.

Me arrepentí de decirla no bien me la escuché.

Piñeyro resolvió el instante que yo descompuse, y lo hizo con estilo y caballerosidad:

―No, contra esa carta no puedo jugar.

Después me dio un abrazo sentido, con temperatura, soltando un punto extra de afecto, o eso creí. Hizo que me despidiera abrigado de la noche en su casa.

Vamos un toque y venimos

Tenemos una fecha de regreso a Buenos Aires para dentro de tres días, pero como es habitual en el multiverso Piñeyro, es solo una fecha probable, aunque altamente, es decir, siguen los adverbios.

Un día antes, Leo me cita a la puerta FBO de Barajas, ocho y media de la mañana. Nos vamos a Turquía. ¿Keeeee? Que nos vamos a Turquía. Tuki.

Hay cuatro horas de vuelo entre Madrid y Adana, donde un terremoto abrió los cimientos de la ciudad y se tragó las vidas de unas cuarenta y cinco mil personas, a las que hay que sumarle otras cinco mil del lado sirio. Turquía recibió equipos rescatistas de treinta y cinco países, pero Siria lleva doce años de guerra civil con un resultado, hasta acá, de 600 mil muertos. No es un país que te la haga fácil, la de ir a ayudarlo.

El avión de SolidAIRE lleva personal humanitario de Open Arms y otras ONGs, como el SAR del Ayuntamiento de Navarra, que tienen un encuentro pre acordado con la facción que controla la frontera del noroeste sirio. Una camioneta los va a dejar en un punto y ahí quedarán, hasta que otra los venga a recoger. A bordo, ahora, seremos unos veinte.

Cuando llegamos, hay alguna tensión en la bajada. Ahí mismo, sobre la pista, entre las escaleras del avión y el autobús que nos viene a buscar. Eso dura unos minutos. En migraciones, la policía turca nos revisa los pasaportes. Acá también entramos por FBO y está todo bien, pero Turquía es Turquía y España es España, otro nervio, otro escozor.

Vamos a estar unas horas en Adana. Los rescatistas que trajimos se despiden y quedamos, arriba de una combi, la mitad de los que éramos. El chofer no habla una palabra de inglés. Joaquín sabe cómo se dice gracias en turco, pero hasta ahí llega. El chofer tiene, de todas formas, el recorrido preestablecido por algunos lugares que fueron afectados por el sismo. De los parlantes laterales del vehículo sale un hilo musical que se parece a las cortinas de las telenovelas de Telefé.

Tres mil años de historia, tiene Adana. La verdad, esperaba otra profusión de gente. No sé, había imaginado muchas motos. En el plano de su paisaje permanente se recortan dos figuras: las alminares, las torres altas y delgadas de las mezquitas, con sus balcones circulares desde donde el almuecín, o gritador, llama a la oración del día para la gloria de Allah; y la presencia copiosa, pregonada, de la bandera turca en cada calle de la ciudad.

Hacemos una parada frente a una montaña de escombros. Bajamos, miramos un poco. La periodista mexicana graba unos copetes. Pep lo graba a Piñeyro describiendo la catástrofe con el fondo de la ciudad herida. Al otro lado de la calle, un chiringo que parece vender comida al paso permanece cerrado. En el frente, le estalla un cartel azul que dice: Tekel Bayii. Lo escribo en el traductor de Google y la respuesta en español es: traficante de monopolio. Tendemos a creer que las aplicaciones resuelven el mundo hasta que de verdad pisamos el mundo: hasta que de verdad pisamos Babel.

Volvemos a la combi. Vamos bordeando la orilla del río Seyhan que cruza la ciudad de sur a norte por su justo centro cuando, a cuento de nada, me acuerdo, entonces me acerco a Piñeyro y le pregunto:

―Jugosa o muy jugosa, me dijo la chica, la noche aquella. ¿Por qué?

—Tratamos de tener una comunicación precisa.

—¿Qué tan precisa?

—Una comunicación aeronáutica.

La combi se va a detener frente a un kiosko que tiene una máquina expendedora de bebidas y un logo de Coca Cola junto al manto rojo, la luna y la estrella que le dan pabellón patrio a la nación turca. Me voy a quedar calibrando, cebado. Y voy a volver a por más:

—Ahora, Enrique, te parece que el punto de la carne sea algo tan…

—En la cocina, el punto es todo.

Debería estar devorando lo que se deja ver al otro lado de las ventanillas porque eso que está ahí afuera es Turquía y no sé cuándo volveré, ni quiénes se me van a morir en el medio, hasta que vuelva, en caso de que vuelva. Debería, pero no, ya ven, estoy enfrascado en la estocada de una mesera de Palermo que está en el comienzo mismo de esta historia y en el sujeto que viaja ahora conmigo, que es el sujeto que la mandó a disparar esa línea. La fuerza de un enrosque. Podría haberme quedado a vivir en la contemplación de toda esta memoria si Piñeyro no me hubiera sacado de ahí con una repregunta que me agarra a contrapierna:

—¿Vos cocinás?

Para las nueve de la noche estamos de vuelta en Madrid. Es decir, hoy me desperté en España, fui a Turquía un toke y volví. Chim Pum. Piñeyro despegó y aterrizó la nave. El tipo es su propia constelación.

Todavía no salimos de Barajas cuando Clara nos informa que a las 22:30 estamos invitados a El Landó. Y nos manda la ubicación. Pero al final ninguno pasa por su hotel, y terminamos yendo los que somos en una combi ―una más― directo desde el aeropuerto. Un nuevo restaurante, un nuevo hecho en la cinta sucesiva de acontecimientos ordinarios para un sujeto como Enrique Piñeyro y no ordinarios para casi todo el resto del mundo.

El Landó no es lujoso, no necesita serlo. Le sobra con poner las fotos de sus comensales, gente que lo ha visitado, se ha sentado en estas mismas sillas marroncitas: Leonardo Di Caprio, Kirsten Dunst, Cristiano Ronaldo. Me quedo identificando celebridades hasta que veo al sujeto definitivo: estoy por sentarme a comer donde se sentó a comer Adam Sandler.

Hay muchas otras fotos con muchos otros grandes personajes, pero no voy a sacar la cámara para hacer fotos de las fotos porque no da. «Muy provinciano», diría la Sarlo, con ese desprecio exquisito del que es dueña. Lo más parecido que me pasó es ir a Pancho 46, en San Martín, conurbano urgente en al borde exterior de la General Paz, donde todavía están las fotos del Teto Medina y Navarro Montoya.

Piñeyro vuelve a ocupar un lateral de la mesa, pero que finalmente su presencia lo termina volviendo centro. La cabecera será, siempre y fatalmente, donde él se siente.

Hay un mando, y hay una ejecución del mando, solo que las formas no desatienden las banquinas dentro de las cuales ese mando se auto prescribe. Cuida los bordes de sus maneras, Piñeyro, lo que no significa que deshaga sus jefaturas. Por ejemplo: en un momento, como distraídamente, dejó caer algo que pareció un apreciación, pero que venía con alma de mandato:

―Che… (paneo de la mirada sobre los cubiertos) qué feos quedan los celulares arriba de la mesa, ¿no?

Leímos la carta escaneando el QR y ahí habían quedado los aparatos, después de ordenar. Supo, el comandante Piñeyro, cómo hacerlos sutilmente regresar a los bolsillos de sus respectivos dueños: supo cómo volver a ordenar. A esta altura creo que puedo verlo con claridad: jefaturas, eso es. Piñeyro es una lección constante de cómo se instruyen las jefaturas desde, apenas, el gesto. Cómo enmudecer la orden y que se escuche igual.

La charla se esparce. Hablamos de la película Ratatouille, brindamos por la película Ratatouille. Hablamos de Messi. Piñeyro lo filmó a 200 cuadros por segundo para ver si le encontraba una explicación a lo que hace con una pelota en los pies y un rival por delante -ese apetito del ojo sí se puede ver, ameo. Nos contó con detalle la historia de su primer amor, que es la historia del primer amor del protagonista de Whisky Romeo Zulú, que es él mismo.

Sobre el final, pregunta si alguien quiere algo más. De atrevido, y para llevar un paso más allá la experiencia de estar sentado con él y su equipo, esta noche, en este lugar; una vez más, solo a los efectos de poder escribirlo, habilitando el vicio por la fabricación del hecho y para llevarme bien peritado el corralón de materiales de los sucesos, levanto la mano y digo:

―¿Cómo se come el rabo del toro?

Piñeyro ordena entonces: un rabo de toro, por favor. Cuando llega, me dice: tu plato. Pregunto si alguien quiere. Nadie. El rabo de toro de El Landó y yo finalmente nos conocemos.

Volvemos a nuestros hoteles. La combi nos va repartiendo. Quedo último con Enrique sentado frente a mí. Es una combi Mercedez Benz con los asientos dispuestos de frente, como en una limo. No se lo pregunté, pero creo que Piñeyro jamás se permitiría la vulgaridad de una limo.

Ma habla de stock options, de acciones, de cuando empezó a notar que todos llevaban auriculares blancos y pensó que tal vez sería interesante comprar acciones de la empresa que los estaba fabricando. De la inutilidad que supone tener consultores. Yo lo miro en la penumbra. Hay una traza, en Piñeyro, despreocupada del atildamiento, como si la estampa fuera el lugar donde permitirse la informalidad que en sus normativas de comunicación, nunca. El pelito crecido, hacia atrás, los rulos del final algo ingobernados dándole largo a un peinado que, tiendo a suponer, no es el que las preceptivas aeronáuticas esperan de un piloto. Hay una escena en Whisky Romeo Zulu ―la película del 2005 con la que Piñeyro nació a la apreciación pública, de masas, y con la que ganó, entre otros premios, el «Sol de oro» del festival de Biarritz― en la que su jefe le recrimina el largo de la barba. Es una autoridad de una compañía de aeronavegación diciéndole a un subordinado que se afeite. El personaje de Piñeyro, que es Piñeyro mismo haciendo de Piñeyro, le responde:

―¿Qué pasa, la barba? Tres milímetros de convenio.

En esos tres milímetros se juega la viñeta de una figura: la propia.

Llegamos a mi hotel en el centro de Madrid, sobre Gran Vía. Le agradezco por todos estos días, por su generosidad con mi trabajo, y le pido si mañana, cuando estemos volando a Buenos Aires, podemos tomarnos un rato en el avión para hacer una entrevista formal, a grabador abierto. Quisiera que me hablara de su padre.

El vuelo de regreso es el mismo multiverso ocurriendo a la misma altura dentro del mismo avión. Hay pinchos de pollo, de carne. Hay espárragos, dips de crema. La cerveza es en lata y con variedades de IPA. Dos horas antes de llegar a Ezeiza, cada uno en su asiento de primera, Erique Piñeyro y yo conversamos.

―¿Por qué será qué me sale llamarte Ricardo? Tengo que recordar que te llamás Enrique para decirte: Enrique.

―Le pasa a mucha gente. Tenía una secretaria que me llamaba Ricardo.

―Naah…

―Yo le pedía que me comunicara con alguien y ella: «Hola, lo llama la secretaria de Ricardo Piñeyro». Ahí supe que era una batalla perdida.

―Naciste en Génova, ¿por qué?

―Mi viejo estaba haciendo una beca y le daba fiaca volver. Fui, de entrada, un apátrida desclasado errante en busca de una nacionalidad. Terminé optando por la nacionalidad argentina antes de los dieciocho años, con lo cual, según algunos tratados jurídicos, soy más argentino que los argentinos porque, pudiendo elegir, elegí.

―¿Quiénes fueron tus viejos?

Mi viejo fue un cirujano pediatra, bastante complicado, muy autoritario. Recibí unas palizas importantes de parte de él. En una, quedé sangrando por la nariz, yo tenía cinco años. No sé qué cosa puede hacer un chico de cinco años para que le peguen así, te garantizo que ninguna. Me acuerdo también de mi hermanita, nueve años menor, llorando en un ascensor porque él le había puesto la mano en la cara, como aplastándola. Y mi vieja mirando, de espectadora.

―¿Por qué ese hombre era así? ¿Tenés una respuesta?

No, no tengo respuesta. Era un tipo que había perdido a la madre a los ocho años y el padre, a los doce.

―¿Era descendencia de quién?

―Mi padre tenía en su árbol familiar a Ricardo Gutiérrez, por lo que tenía linaje médico. Parte de madre, de mi abuela. Y de parte de padre, mi abuelo, era descendencia Pueyrredón.

―Ah, sos patricio.

―Sí, eso es lo que me da la distinción que me caracteriza.

―No, en serio. Sos. En este país son muy pocos los que tiran de la cuerda para atrás y la cuerda no se corta.

―No generó ningún hecho en mi vida, no me dio nada, ni me quitó nada, está ahí. Es un detalle de color.

―¿Dónde creciste?

Gaspar Campos 847. A dos cuadras del General. Después nos fuimos a Gaspar Campos al 300, en una cortada. Una casa colonial que, dicen, era de Sobremonte, pero yo me acostumbré a no creerle mucho a mis padres. Mi padre nos crió diciendo que sus padres habían muerto en un accidente de avión en Bolivia.

―¿No es un dato correcto?

―¡Naahh! Es una mentira grande como una casa. No murieron ni en un accidente de avión, ni juntos. Y siempre me decían: ah, qué simbólico, te hiciste investigador de accidentes de avión…

―Claro, cerraba bien, para salvar a tus abuelos.

―Cuando yo caminé el cráter de Fray Bentos tenía esa versión, que mis abuelos se habían muerto en un accidente de avión.

―Ricardo Gutiérrez fue el primer pediatra argentino. ¿Tu papá también era pediatra?

―Cirujano pediatra.

―Ah… le pegaba al niño que tenía en su casa y trabajaba de curar niños fuera de ella.

―Es que cada uno lleva adelante la profesión que su psicopatología le permite.

―¿Cómo sería eso?

―Si uno no fuera un chusma de barrio, no podría ser psicólogo. Qué te importa si se peleó o no se peleó con el marido, estar todo el día escuchando las historias de los demás. Y si uno no fuera un sádico, no podría operar niños. Ahí está el rasgo sádico. Y está bien, porque esos rasgos te permiten hacerle una incisión desde el mentón hasta el pubis a un bebé que lo está necesitando. Ahora, cuando ese rasgo te domina…

―¿Qué te dejó él, ser hincha de Boca?

―Ah, el dedo en la llaga acabás de meter.

―¿Por?

―Hay fotos mías de muy chiquito con la remera de River. Nunca lo confesé públicamente: yo nací hincha de River. Mi viejo me hizo de River, pero cuando vi que este señor tenía los patitos en cierto desorden con el tema de legislar la vida de los demás…

―¿Sos de Boca por una afrenta con tu padre?

―Seis meses después de que me dejó sangrando, me preguntó si yo lo quería. Y yo lo re quería, pero le dije que no, tragándome las lágrimas. ¿Por qué?, me preguntó. Porque me hiciste sangrar, le respondí. Sabía que con eso lo hacía mierda, y esa era mi única arma de defensa. Y sentí que se la acomodé, porque se quedó callado y me dijo: bueno, andá. Esa fue mi primera parada de carro, decirle que no lo quería. Y la segunda fue decirle que no era más de River.

―Qué inmenso, el lugar de ese padre. Lo que te determina.

―Fue mi pinche tirano.

Piñeyro habla de su vida con el contralor habitual. Su madre, Marcela Rocca, la espectadora de las golpizas, es hija de Enrico Rocca, hermano y socio del fundador del grupo Techint y hacedor de una de las grandes fortunas argentinas. Y la primera esposa de Piñeyro fue una Ezcurra, la madre de su hijo Andrés. Y con la segunda, madre de Theo, está casado hace 25 años. Como siempre, fondear en el fútbol, escuela de todas las cosas, entrega más comprensión que fondear una cuenta bancaria y, puestos a pensar quién es Enrique Piñeyro, aparece un grumo inesperado en la conversación.

―¿Bancás el gol de Diego con la mano frente a Inglaterra en el 86?

―No.

―Pero ese gol hizo patria.

―Hubiera preferido un empate digno.

―Daaaale, Enrique.

―Vos me preguntaste, yo te contesté.

El gol de Diego organiza una paleta de paradigmas y situarse frente a él es una forma de situarse frente al mundo. Cuando dice «hubiera preferido un empate digno» yo le escucho: este soy yo.

―Hablemos de ídolos. ¿Palermo o Riquelme?

―Paaaaaalermo.

―Me jodés.

―Por favor, de acá a la China, no me jodan más con Riquelme. Palermo es un jugador épico. No es armónico, no es plástico, pero es fuerte, y por sobre todas las cosas, tiene una una fe. Un tipo que erra tres penales en el mismo partido es pura fe.

―¿Cuánto vale eso en alguien?

―Una leyenda entera, vale. Ojo, es confianza, no arrogancia.

―Están a un paso.

―Sí, pero una es todo lo generosa que la otra no es. Palermo no jugaba para él. No se tiraba, buscaba el gol sin inventar el penal.

―Ese era el mellizo Barros Schelotto. Hay dos argentinas ahí, la pilla y la sacrificada.

―Estoy de acuerdo. Una no me gusta nada, y la otra me encanta. Palermo no pensaba en llevarse un penal, sino en hacer un gol. El otro, en cambio, buscaba la ventaja.

Parece que estamos hablando de fútbol y no: estamos hablando del país que somos, del país nuestro, el que hacemos. Estamos hablando de cómo entender la honestidad. ¿Messi?, le pregunto. Piñeyro responde:

—Messi es mi Argentina. La Argentina que yo quiero.

Dice que las cinco mil horas de vuelo que tiene son pocas para un piloto de su edad, pero que, bueno, estuvo 20 años sin volar. Que no se cansa. Que puede ser el sujeto múltiple que es sin cansarse. Le digo que, a ver, Enrique… Me dice: no digas “a ver”. Lo miro. Me dice que estoy usando una interjección sin utilidad. Lo miro. Me dice que está limpiando mi lenguaje. Le digo que mi lenguaje está impecable. Que puedo guardar el celular en la mesa, si él lo prefiere, pero que me deje a mí la charla. Me pregunta si cuando escribo también uso “a ver”. Le digo que, eventualmente, sí, depende de cómo necesite hacer sonar la línea. Me dice que la comunicación aeronáutica. Le digo que no soy aeronáutico. Se ríe. Me río. Le digo, nuevamente, que fue muy enriquecedor compartir estos días con él.

Piñeyro vuelve a pilotear la nave. Cuando faltan veinte minutos para llegar a Buenos Aires, Juan, el comisario de abordo de esta vez, se acerca a mi asiento y me dice:

―El señor Piñeyro lo invita a la cabina para el aterrizaje.

Escribe

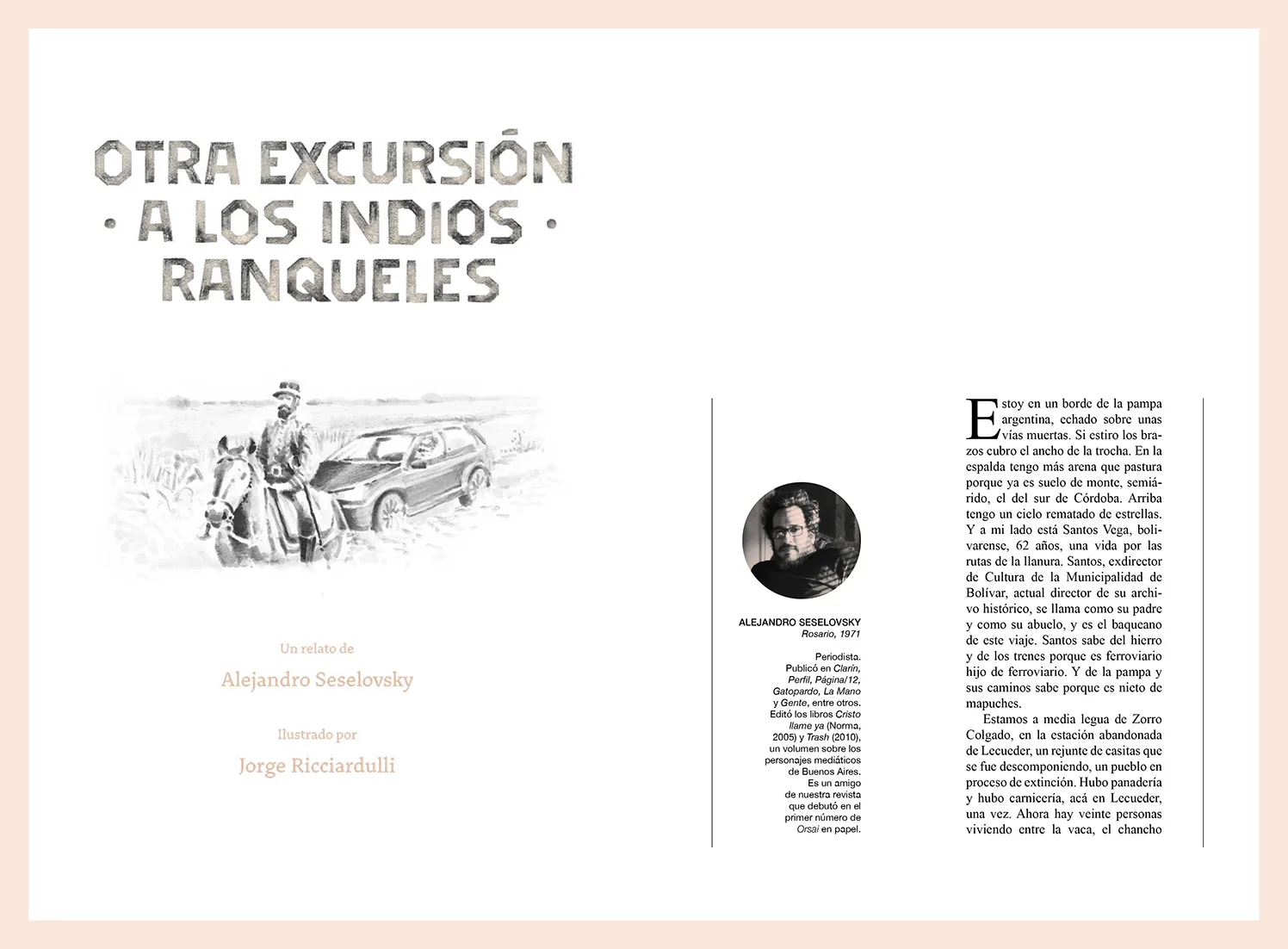

Esta es una historia que viaja por dos mundos que pareciera que no tuvieran contacto: de un lado, Enrique Piñeyro, multimillonario, piloto de avión, empresario gastronómico, argentino por opción y cineasta. Del otro, el artesano de muchas de las mejores crónicas de nuestra revista: Ale Seselovsky, periodista rosarino, dispuesto a cualquier cosa por Orsai: desde el primer número de la revista —allá por 2011—, aceptó que lo deportaran desde Madrid como si fuese un indocumentado, desentramar el misterio detrás de la herencia literaria de Fontanarrosa, hacerse cargo de que era hora de indagar en sus orígenes para entender su historia como hijo adoptivo, recorrer la ruta de Lucio Mansilla a los Indios Ranqueles, y sumergirse en uno de los grandes conflictos bélicos para contar la figura de un líder rarísimo: Volodímir Zelenski.

«La crónica del deportado» – Revista Orsai N1, Temporada 1

«La crónica del deportado» – Revista Orsai N1, Temporada 1 «Negar todo» – Revista Orsai N6, Temporada 1

«Negar todo» – Revista Orsai N6, Temporada 1 «Mamá» – Revista Orsai N1, Temporada 2

«Mamá» – Revista Orsai N1, Temporada 2 «Otra excursión a los Indios Ranqueles» – Revista Orsai N6, Temporada 2

«Otra excursión a los Indios Ranqueles» – Revista Orsai N6, Temporada 2 «Wachín» – Revista Orsai N9, Temporada 2

«Wachín» – Revista Orsai N9, Temporada 2En «Jugosa o muy jugosa», Seselovsky se cruza con la intimidad de Enrique Piñeyro, la persona detrás del personaje, y con su vida llena de escalas y mandatos, y va tallando un perfil suyo, muy pacientemente, hasta dar con la obra terminada. ¿Quién es Enrique Piñeyro? ¿Cómo es su multiverso?

El punto de partida es una pregunta que se hace el rosarino sentado en una mesa de Anchoita, el exclusivo restaurante del filántropo: «¿Qué tienen en común un bife de chorizo con la guerra de Ucrania?». Parece que nada, pero hay puntos de contacto.

Cuando empezamos a planificar el viaje de Ale a Ucrania, nos enteramos de que Piñeyro estaba haciendo viajes humanitarios a la zona del conflicto piloteando su propio avión. Sin dudarlo, le pedimos que lo llevara hasta Ucrania ¡y aceptó al instante! Días antes de viajar, Ale fue a comer al restaurante de Piñeyro donde nunca se consiguen mesas, y comenzó a tejer este retrato increíble.

Ilustra

Anterior

Siguiente

Versión sonora

La versión sonora de esta crónica está narrada por el propio Seselovsky, y pueden escuchar un adelanto.

00:0000:00