Páginas ampliables

Yo quería tirar todo. Esas carpetas con recortes de diarios, revistas, impresiones de internet; todo ese registro de papel seccionado para que ocupe el menor espacio posible (la próxima guerra será por el agua; la que le siga, por el espacio), quería volarlo a la mierda. Pensé en prenderle fuego, pero nunca tuve vocación pirómana. Tirarlo a la basura me resultaba muy triste. Se me ocurrió donarlo: habría montones de voluntarios que querrían tener el archivo periodístico que acumulé durante años sobre Charly García.

Ya sé todo lo que tengo que saber, ya escribí su biografía, y hasta la actualicé diez años más tarde, abarcando la vida de este hombre desde que nació en 1951 hasta 2007: unos cincuenta y seis años. Ya cumplí. Es curioso, pero previsible. La gente me busca, me encuentra —soy fácil—, y me pregunta: ¿Para cuándo la segunda parte? Les contesto que ya la hice, que No digas nada salió en 1997, que se actualizó con nuevos prólogos, nuevos capítulos y algún apéndice, exactamente diez años después de su aparición original. Y me vuelven a preguntar lo mismo. Sí, ya sé lo que quieren; para ellos la segunda parte es para mí la tercera. La que no quiero escribir. Al menos hasta que Charly muera.

¿Cuándo termina el trabajo de un biógrafo? Cuando termina la vida del biografiado, sin dudas; uno puede enredarse un poco más en el afterlife, con las reverberaciones que produce la muerte de alguien muy famoso, «en ese torbellino donde nada importa», como Charly cantó en una de sus canciones. O filosofar sobre las nuevas sonoridades que adquiere la obra de un músico que ya no existe, porque la obra, y sobre todo la de Charly, sobrevive a todo, incluso al fantástico poder de destrucción de su autor. Sobrevive hasta a mi propio cansancio. Y me persigue, sin saberlo yo; sin quererlo, sin pensarlo. «Todo el mundo quiere olvidar», dice otra de ellas. Y yo también deseo lo mismo. Pero me es imposible, no por extrañar aquellos días alocados en donde yo era un vehículo todoterreno (y mucho más joven y entusiasta) que patrullaba sus alrededores buscando los elementos que me permitieran escribir su historia, sino porque hacer la biografía de alguien, sobre todo alguien como Charly, te liga de por vida.

No lo veo desde hace más de un año y medio. Ya había pasado algún otro período de distanciamiento —que no es enojo ni enemistad— a causa de la vida que nos tocaba a cada uno. En un momento se quejó ante alguien de que yo no lo llamaba, pero él era incapaz de marcar mi número. Con Charly García, la amistad es una vía de una sola mano: la que uno emprende hacia él. No hay reciprocidad, pero tampoco la espero. Tan solo un poco de su consideración. Se hizo rogar mucho para dignarse a darme un rato de charla desganada en 2007 para intentar actualizar su propia historia, cosa que logré por esa red invisible que ya nos conecta desde hace mucho, lo queramos o no. Pero yo podía entender a ese hombre estragado por su propia voluntad de consumir químicos hasta el final, que en esos días se estaba aproximando a pasos acelerados, como si hubiera perdido sus dotes de artista y se hubiera transformado en un consumidor profesional de estupefacientes. Sabía entonces que no había modo de torcer eso; me la pasé años tratando de hacerlo. No por el hecho de salvarlo, de redimirlo, sino porque me angustiaba verlo sufrir, teniendo tanto para disfrutar. Charly siempre negó ese sufrimiento: se condenó a sí mismo, porque lo presiente como su pasaje a la gloria. Se convirtió en su identidad. Siempre pensé que el rock era un camino a la liberación personal de ataduras sociales, mentales, políticas, religiosas, doctrinarias. Y sigo sin entender por qué alguien se condena a la esclavitud tóxica en nombre del rock and roll.

Charly García es uno de los músicos más sorprendentes que conocí en mi vida; lo vi por primera vez cuando era luz pura, despidiendo a su segundo gran grupo, La máquina de hacer pájaros, una banda increíble que tocaba con el rigor de una orquesta sinfónica por él comandada. El primero había sido Sui Generis, ese dúo que hizo con Nito Mestre, que parecía una adaptación argentina del folk-rock sajón, y que marcó a toda una generación con tres discos que hablaban de las preocupaciones adolescentes sin restarles la importancia que uno le da a esas cosas a esa edad: la que yo tenía entonces. Lo vi derrapar con Serú Girán, un equipo con los mejores jugadores que no encuentra el funcionamiento sobre el campo de juego; hasta que comienza a meter goles y sale campeón. Así se retiraba García de la vida en grupo en 1982: tres campeonatos al hilo, y varios discos brillantes como Confesiones de invierno (1973), Pequeñas anécdotas sobre las instituciones (1974), La máquina de hacer pájaros (1976), La grasa de las capitales (1979), Bicicleta (1980).

Charly tenía la magia, el toque, el ingenio, la reflexión mordaz que te saca la foto cuando todavía no te pusiste la ropa interior. No podía ser mejor, pero lo fue: Yendo de la cama al living (1982), Clics modernos (1983) y Piano bar (1984), es la trilogía más increíble de álbumes consecutivos que algún músico argentino haya concretado. Bueno, a ese genio Charly le hizo la cruz, y se la puso sobre los hombros para cargarla por siempre.

«Charly García es ese pobre muñeco que yo pongo ahí para que me dejen vivir en paz a mí», me reveló diez años más tarde, como si fuera un mago que le cuenta su máximo truco a un aprendiz. El «pobre muñeco» era alucinante: todos lo querían, las multitudes lo seguían como a un Cristo pampeano de bigote a dos colores. Su música era novedosa, brillante, moderna y otros adjetivos que seguramente no alcanzarían a hacerle justicia. ¿Qué clase de vida quiere vivir un hombre que renuncia a su mejor arte en pos de algo que no se sabe muy bien qué es? Para eso no hay respuesta, y es ese vacío el que yo ya no puedo sostener. Un día lo vi mirarse fija y sostenidamente ante un espejo. «Charly, ¿qué ves?», le pregunté. «A un reventado», contestó con un dejo de amargura mezclada con alguna satisfacción.

Charly se reinventó como reventado y armador de escándalos a escala profesional en los 90, cuando no quiso seguir editando simplemente buenos álbumes, como los que hizo a finales de los 80, después de su trilogía de oro. Coincide eso con su primera internación psiquiátrica, a la que llega cuando nadie sabía cómo pararlo después de varios días de desmanes sin cortes. Al no existir en Argentina alguna institución que trate seriamente el problema de la adicción a las drogas (a veces dudo de que exista algo serio aquí), Charly cae en manos psiquiátricas cuando en realidad le hubiera convenido terminar con gente que haya atravesado ese mismo túnel, en el que jamás quiso meterse, lo que constituye la raíz de su problema. Cuando obtiene el alta, Charly comienza a jugar como una celebridad aterradora que utiliza su arte como cobertura de sus crímenes. Se tiñe de rubio, llega tarde a los shows, entra en silla de ruedas, deambula desnudo por los pasillos, vive sin bordes. Segunda internación psiquiátrica. No le hace mella: sale, se encuentra con Andrés Calamaro y juntos se van a ver con Joaquín Sabina. Pobre Tío Joaquín, como él mismo se bautizó ante mí, que me casé con una exnovia suya.

—A ver cuando invitáis al Tío Joaquín a cenar

—Tío, te juro que me encantaría y te seguimos esperando.

Tuvo que pagar un dineral por los destrozos que Charly causó en el hotel al que lo invitó a hospedarse.

Charly inventó el «recital interruptus», que duró dos temas hasta que le dio un brote esquizoide sobre el mismo escenario. «Es solo una manera de actuar», compuso García en una canción que se hizo como autorretrato. A esa frase yo le colocaría signos de interrogación. García, ser de una inteligencia superior, sabía perfectamente la fascinación que causaba en todos arrojándose hacia una destrucción segura, con el pasaporte al infinito sellado por San Pedro, para después esquivar a la parca con un amague a lo Maradona. Parecía acabado, y resurgía de su propia ruina sacando la lengua. No podía sobrevivir a un salto de nueve pisos en la ciudad de Mendoza, a una pileta no del todo llena, y salió de ella como burlándose de la Ley de Gravedad. Lo filmaban muchas cámaras que habían ido a una conferencia de prensa de un ministro, y mientras la autoridad aburría a todos con su discurso, percibieron que un hombre volaba hacia abajo.

La reunión de Sui Generis en el 2000 pareció una autoejecución, de la que se recobró con un disco que apenas con unas pinceladas de su inmenso talento se asemejaba a una nueva resurrección: Influencia. Pero un día se encontró sin trucos, o con algo peor: con trucos repetidos. No existe nada peor que escuchar por segunda vez un disco de chistes. No había gracia. ¿Cómo superar a un hombre que vuela? ¿Dejando una obra inconclusa, de la cual destruyó el original, y su copia fue pirateada y subida a internet (Kill gil)? No: cayendo de una vez por todas, como cayó en Mendoza en 2008. Alertado por la seguridad del hotel, un grupo de policías redujo a Charly que intentaba asesinar a su propio manager, un muchachito que era el único que lo aguantaba y sobrevivía con las migajas que producía, porque ya nadie quería contratar y pagarle a ese ser intratable que todo lo arruinaba. El método que intentó fue un tanto tosco para un artista de su talla: arrojarle un matafuego por la cabeza. El problema es que el otro se obstinaba en huir, maldito desagradecido, y el matafuego era muy pesado. Primero fue la policía, luego llegaron los médicos que le aplicaron un poderoso sedante. Mientras García se iba en fade out, puteaba hasta en arameo a los que pretendían calmarlo. Un empleado infiel grabó toda la escena en celular y la subió a YouTube. El escándalo fue infinito.

A mí, me inundaban de mensajes, requiriéndome de los medios para que dijera algunas palabras alusivas (¿qué decir ante un naufragio?). Y los fans me pedían que me pusiera la capa y volara yo también. «¡Vamos, quiero verte en acción!», me escribió uno. Pero yo ya era un superhéroe en retiro y mis poderes siempre fueron de morondanga y otorgados por Charly. No hubiera querido que mi afán de ayudarlo fuera malinterpretado, como le pasó a su hijo, cuando su padre, al pie del avión, le dijo a la prensa: «Este viene a robar cámara». Fueron cuatro días dramáticos, donde un ídolo caído en desgracia a la vista de todos era conducido a una ambulancia transportado por robustos enfermeros que lo habían colocado boca abajo y le habían atado las manos por detrás. La escena tenía algo de sacrificio ritual. Hasta había caníbales y todo. Pero estos, en vez de portar huesitos en la mollera, disparaban luces: paparazzis. Durante esos cuatro días no se supo qué sería del destino de Charly García, pero lo único seguro era que el Poder Judicial esta vez había intervenido y no podía desligarse de una papa tan caliente con tanto escrutinio mediático alrededor.

¿Qué puede hacer uno ante eso? ¿Con qué justificación podría irrumpir uno en un escenario que ya no frecuenta? ¿A título de qué? Cuando las cosas se definieron, Charly fue trasladado a Buenos Aires en un avión sanitario que la propia Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, le habilitó, pasó por un hospital que lo contuvo un día y lo derivó a otra clínica psiquiátrica en la que pernoctaría por un par de meses. Ahí decidí ponerme en contacto, se lo percibía más solo de lo que en verdad estaba. En la clínica expliqué quién era, ya que después de todo, en Argentina soy medianamente conocido por ser justamente el biógrafo de Charly. Y me trataron como si tuvieran necesidad de «contenerme».

—Bueno, señor Marchi, usted quédese tranquilo, que su amigo está siendo bien cuidado. Si la jueza autoriza, nosotros nos pondremos en comunicación con usted. Mantenga la calma…

«¿Sabés por qué me tiré?, porque me perseguía la policía.»

«¿Sabés por qué me tiré?, porque me perseguía la policía.»

—Discúlpeme señora, pero al loco lo tienen ustedes ahí adentro. No quiero que me traten: quisiera visitarlo, si se puede.

Sucedieron muchas cosas en el medio, pero después de ese diálogo seguí el tema a través de internet y Entornus. García llamaba «Entornus» a lo que la prensa describía como entorno, y le daba una entidad propia. No se equivocaba, Entornus (en la forma de una fauna variopinta) me llamaba a mí buscando información y también me anoticiaba de diversas novedades, a veces equivocadas —Entornus es un espécimen trastornado—. Un mes más tarde, me invitan a un canal de televisión a hablar sobre la situación de Charly. Como siempre, dije lo que pensaba, y al rato me llamó Fernando, un amigo de Charly que había devenido en manager, diciéndome que le había gustado mucho lo que había dicho y orientándome sobre pasos legales a seguir para poder visitar a Charly. Sería muy largo aunque divertido de explicar lo que vino después, pero dos meses más tarde, cuando Charly ya había sido dado de alta, vuelto a internar, y dado de alta otra vez, recibí autorización de la justicia para finalmente poder ir a celebrar su cumpleaños número cincuenta y siete en su nuevo lugar de residencia: la chacra del cantante Palito Ortega.

¿Cómo hace alguien para entrar desapercibido en un lugar en el que la prensa está apostada en la entrada esperando filmar al que llegue? Simple: no baja el vidrio de la ventanilla del auto. No fui solo, sino que llevé una señorita a la que Charly quería ver, pero que no estaba autorizada por la justicia. Éramos diez personas, más Palito Ortega que nos agasajó con un asado exquisito y su calidez habitual. La aparición de Charly fue conmovedora y pareció un golpe de efecto, aunque no lo fue; yo iba preparado mentalmente para lo peor, pero verlo avanzar con tanta dificultad aferrado al brazo de una enfermera tal vez de su edad que parecía levitar, hinchado de corticoides, con una ropa que le quedaba demasiado holgada, me quebró. ¿Manifestó sorpresa al verme? Era imposible distinguir algún gesto en ese hombre, al que tantas veces vi alterado y en brote psicótico, que se había convertido en un anciano prematuro y medicado hasta la médula. «Ahora está bárbaro, no sabés lo que era antes», me anotició uno de los pocos que estuvo con él en su periplo por las clínicas psiquiátricas. Oh, oh. Fue una fiesta con una serena alegría y sin alcohol. Y mediante un truco (una pregunta difícil sobre un ignoto grupo de rock), comprobé que detrás de todo eso había una memoria que funcionaba.

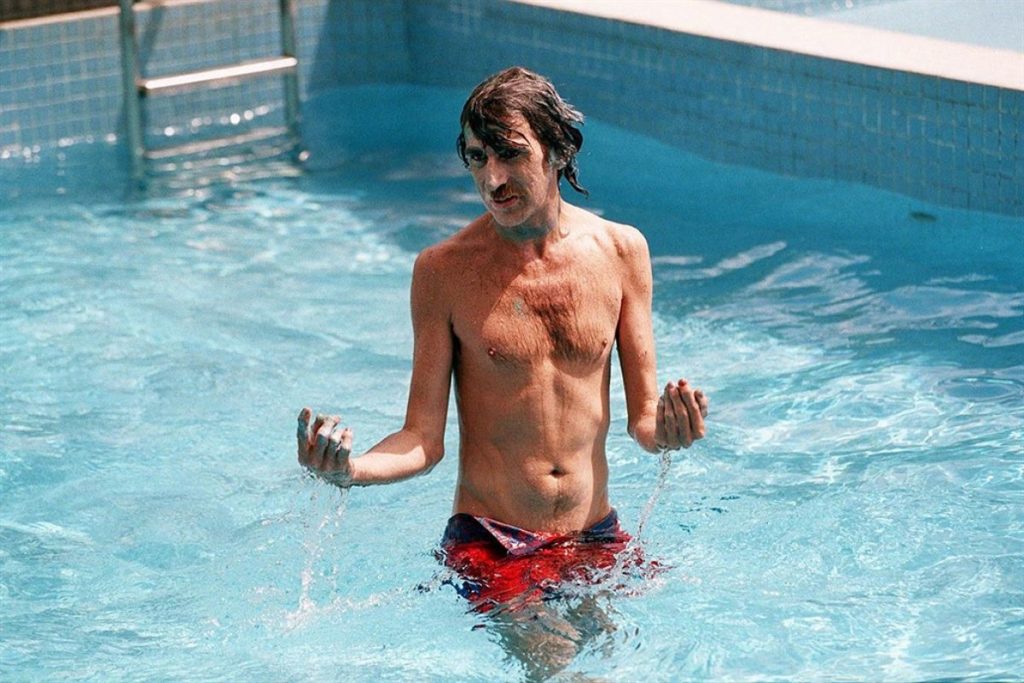

En mi segunda visita, se convino que yo fuera a verlo domingo por medio, porque nadie llegaba hasta allí ese día. Eran ochenta kilómetros: una vez lo hice tomando un micro y fue eterno y caluroso. Llegué a las tres de la tarde, con un calor digno del desierto libio. Charly estaba solo en la pileta con la señorita que yo había transportado aquella primera vez. La conversación era escueta, superficial hasta que hablamos de mi próximo libro. Eso le interesó, porque era sobre Los Beatles. Me pidió precisiones sobre el caso Ringo Starr, que había transitado una senda parecida a la suya: a medida que se ahondaba su afición por el alcohol y la cocaína, sus discos decaían, y solo trabajaba de «exbeatle»; ya nadie quería al artista Ringo Starr porque no existía. Un día despertó en el suelo y encontró a su mujer ensangrentada: un bastardo la había molido a palos. Ringo clamó venganza, pero el bastardo era él. No recordaba esa paliza. Junto con su mujer, compañera en el desastre tóxico, buscaron ayuda, la encontraron, se aferraron a ella, y los dos se recuperaron. Ringo estuvo un tiempo catatónico, pero después volvió a hacer buenos discos y a vivir una vida normal. Y no tomó una gota más de alcohol.

Charly después quiso saber sobre el caso de Eric Clapton. Y continué contándole ese, y el de otras estrellas del rock. Yo estudié todo lo que pude ese tema, justamente por Charly: cuando escribí el libro en los 90, busqué desesperadamente la forma de ayudarlo. Llegué a pedirle consejo a Steven Tyler de Aerosmith, que se mostró muy solidario y hasta hizo averiguaciones para ir a visitarlo después de nuestra conversación, cuando García atravesaba la segunda de sus internaciones. Charly se enteró, se excitó y le escribió una carta, la que hizo que Tyler olvidara por completo el tema. Pero en Luján, al borde de la pileta, Charly me confesó que quería saber sobre estos casos porque se preguntaba cómo sería el suyo.

El nuevo Charly García – Foto: AP.

El nuevo Charly García – Foto: AP.

—No tiene por qué ser diferente al de la mayoría: se recuperaron y no volvieron a consumir —le dije con la mayor naturalidad que pude.

—Sí, pero yo no me veo no tomando nada en el futuro —me respondió con sinceridad.

—¡Pero eso fue lo que te trajo aquí! —le exclamé.

—A mí, nunca nadie me dijo que fuera un adicto —se mantuvo firme en su posición.

El poder de la negación puede ser muy fuerte, y García es lo suficientemente inteligente como para saberlo y utilizarlo en su favor. La discusión que sobrevino no fue muy larga, porque él la zanjó zambulléndose en la pileta después de decir que «ya había escuchado demasiado». Recordé la carta que Charly le escribió a Steven Tyler que terminó por desalentarlo de su visita, y de algún modo me sentí en la misma situación. Si después de pasar por tres hospitales y dos clínicas, en un viaje que haría que el mismísimo purgatorio fuese apenas una montaña rusa, García quería seguir sin entender cuál era su verdadera situación, era evidente que nada de lo que nadie pudiera decirle o hacerle podría hacer que cambiase de opinión. Lo diferente, en esta ocasión, fue que intervino la Justicia y estableció una curatela que lo privó de libertad de movimientos, reuniones y protegió su patrimonio. De sí mismo, y de terceros. Pero eso no podía ser eterno. Ese período de férreo control es el que yo denomino la era del hielo: García congelado, preservado para un futuro imperfecto.

Yo también tuve mi propia era del hielo con Charly. Y continúa hasta hoy. Desde mi cubículo de agua congelada observo cómo la corriente me lleva inevitablemente hacia él. Aparece alguien y me cuenta algo; por la calle me encuentro con otra persona que me completa y aumenta el relato anterior; un periodista me consulta sobre Mecha, su novia de veintitrés años, que ha pasado a jugar un papel central en esta historia. Yo la conocí en una visita a Luján, cuando ella reemplazó a la inquilina anterior. Charly siempre busca guarecerse mediante un escudo femenino; diez años atrás, era otra chica, siempre mucho menor, que no lo acepta del todo y que se siente esclavizada, pero no con la suficiente convicción como para poner los puntos sobre las íes. Mecha, me cuentan, es diferente: es quien maneja la botonera. Es inteligente, muy ambiciosa, y no le teme a nada. Ya le dijo a la prensa que «le gustaría tener hijos con Charly». Me pregunto si habrá algún espermatozoide que haya resistido tantos años de embate. Se comenta que la renuncia del manager de Charly García, a comienzos de 2011, tuvo algo que ver con ella, y con una botella de whisky que el manager no quiso comprar. Hilda Lizarazu, su corista, también renunció, pero porque tenía una carrera propia y una hija que atender. Su reemplazante no pudo estar mejor escogida: es Rosario Ortega, la hija de Palito. Muchos fans la denostaron de entrada, pero yo la escuché en otros ámbitos y sé que tiene un talento real. Hilda misma la recomendó.

El rechazo a Rosario es simplemente uno de los tantos campos de batalla donde se dirime una guerra en torno a García, a la que él es ajeno, y que pertenece a los fans. Cuando Charly reapareció en público, las aguas se dividieron entre aquellos que celebraban su recuperación, y los que sostenían que debía volver a drogarse, porque ese ser gordo, que avanza como si se hubieran olvidado de sacarle el freno de mano, que canta como el Pato Lucas relleno de algodón para pasar por un pato disecado en la vitrina de trofeos de Elmer Food, que toca como por reflejo pavloviano, ese no es Charly García.

Recibo un mail de Joe Blaney, el productor neoyorquino que produjo algunos de sus mejores álbumes (Clics modernos, Piano Bar, Parte de la religión, también trabajó para Andrés Calamaro y Fito & Fitipaldis), en el que me cuenta que ha visto algún video de Charly: «He lost the sparkle», diagnostica. Es eso lo que la gente extraña; hoy García tiene una banda que suena bien en serio, él puede terminar los shows, ya no hay desmanes y todo parece bajo control. Pero no se puede disimular la falta de esa chispa genial que hace de Charly un artista genial, aun en la peor de las situaciones. Y todo el mundo piensa que es la droga. Una que lo atonta y otra que parece darle filo, locura, pero al mismo tiempo le pulveriza el talento.

Entonces, existe un problema. Si Charly drogado es una amenaza pública, y Charly sano es un artista sin brillo, ¿qué hacer? ¿Y por qué todos me miran a mí como si tuviera alguna respuesta? Mi era del hielo prosigue. Comenzó hace un año y medio, cuando hubo un desaire. Al acercarse su show reaparición en el estadio de Vélez, en Buenos Aires, García comenzó a otorgar entrevistas de promoción a los diferentes medios. Yo estaba en la sala cuando llegó el periodista de Clarín. Estuve sentado al lado del director de la Rolling Stone de Argentina en otro ensayo. Al ver el movimiento, decidí ponerme en la fila como uno más, y solicité una entrevista para el diario Crítica, de alcance nacional. Me dijeron que no. El manager afirmó que Charly no quería. ¿Verdad o mentira? ¿Por qué no querría el manager darme esa nota, si él mismo fue el que me convocó para que volviera a acercarme? ¿Por qué no querría Charly dialogar conmigo durante una hora, si estaba conversando con extraños, que no lo han visto en pelotas y exaltado aullándole a la luna como yo? ¿Por qué no, si soy el que más lo ha protegido y lo ha hecho quedar bien en reportajes cuando lo suyo era un balbuceo ininteligible? Eran tiempos de ensayos para la vuelta. ¿Quién había armado una lista tentativa para el show? ¿Quién había grabado todas esas canciones para que los músicos las aprendieran? ¿Quién se había tomado la molestia de ir a Luján, para quedarse cuatro horas mirando el History Channel, o para darle charla en la pileta esos domingos en que todos se tomaban franco de él? Y no cobré ni un penique: lo hice por cariño.

Mis sospechas se iniciaron el día en que entregué esos CD con el repertorio de Charly. El manager no pudo venir y mandó un auto a recogerlos. El auto venía con Charly adentro. Fue incapaz de bajar a saludar, de dar gracias siquiera, de mover su culo ancestral acostumbrado a que el mundo vaya hacia él. Pero uno piensa: «Pobre… esas pastillas lo tienen apabullado», y elude al chofer que intenta cumplir el trámite por él, va al auto, le da un beso y los CD, y lo deja partir sin demorarlo, salvo por ese microsegundo en el que le veo la culpa en los ojos. Después, vino la negativa por esa nota. No pedí ningún privilegio: tan solo ser tratado como un periodista profesional. Ni siquiera como su biógrafo, o como su amigo. Decidí alejarme: él no iba a notarlo. Pero tenía que avisarle a los fans, y lo hice desde mi blog. No conté pormenores, pero se armó un lío de órdago (restringido, mayormente, a internet). El manager me demandó explicaciones, se las dí en un Starbucks, pero le dije que ya no me interesaba volver a verlo, ni hacer la puta entrevista, ni nada. Solo pedí entradas para ese show, el veintitrés de octubre de 2009, conocido como «el concierto subacuático». Me invitaron a otros shows posteriores. No fui.

Y la marea que insiste, insiste, insiste… Pocas noches atrás pesqué un link con su último show, el veinticuatro de febrero de 2011, en la «Fiesta del Sol» de la provincia de San Juan. Lo vi mejor, menos abotagado, más dinámico, más caótico también, divagando y haciendo chistes repetidos, sin gracia, ni timing. Al igual que en un show anterior en Punta del Este, los medios comentaron «su energía». La banda suena con gran oficio. Rosario todavía no le encuentra bien la vuelta a los coros de las canciones, pero es algo normal y se corrige con el tiempo y los shows. A Charly en cambio, se lo ve animado, pero todavía como sedado. La era del hielo suya parece haber terminado y se percibe claramente el derretimiento de sus facultades aletargadas; si en Punta del Este se lo ve «despierto», en el show de San Juan hasta canta bien. Todavía le falta, pero parece ir por buen camino. Me alegro por él y también por mí: cuando está bien, yo disfruto.

Recibo un mail de un fan que me cuenta una situación en Punta del Este. Menciona un nombre que no estaba en el entorno desde hacía mucho: no pudo haberlo inventado. En una reunión alguien confirma lo que el mail me informaba. Y no existe la menor conexión entre ambas fuentes, por lo que deduzco que es verdad. Me viene una letra de Charly a la cabeza: «Yo no sé bien qué es, vos dirás, son intuiciones. Verdaderas alertas». Hoy recibo la invitación de un fotógrafo de un medio muy popular a una muestra que hará sobre Charly García. «Yo no voy a correr ni a escapar de mi destino». Otro fragmento que atraviesa mi mente. Recuerdo el mail, la reunión, el dinamismo recuperado, el hielo derretido y ato cabos. «Lo que fue hermoso será horrible después», me sale al camino otra canción. Decido ir a esa muestra fotográfica.

¿Y si me encuentro con Charly? Le cantaré una de sus canciones: «No tengo nada que decirte, solo: ‘Hola, ¿cómo estás?’ Yo se que nada va a pasarme: solo el viento». Espero que eso no afecte mi era del hielo.

Por mi bien.