La puerta del cuarto de Eduarda está apenas abierta. Hasta ahora siempre la vi cerrada, a veces con llave. Adentro hay luz.

Quiero entrar, pero no quiero incomodarla. Hoy después de comer nos quedamos charlando en los sillones y por primera vez la sentí a gusto conmigo. También me pareció que me miraba diferente. Que me quería dar un beso. No sé.

Me gusta cómo habla castellano con acento brasilero y me gusta que me trate de usted. Ella dice que así le resulta más fácil conjugar los verbos porque se parece más a você. Mi portugués es bastante choto, así que su castellano tenso sigue siendo la mejor manera que tenemos para comunicarnos.

Me acerco y freno. Escucho. Toco la puerta. Adelante, dice.

Entro a su cuarto. Está leyendo junto al velador.

—¿Puedo pasar?

—Puede.

—¿Qué estás leyendo?

—No le va a interesar.

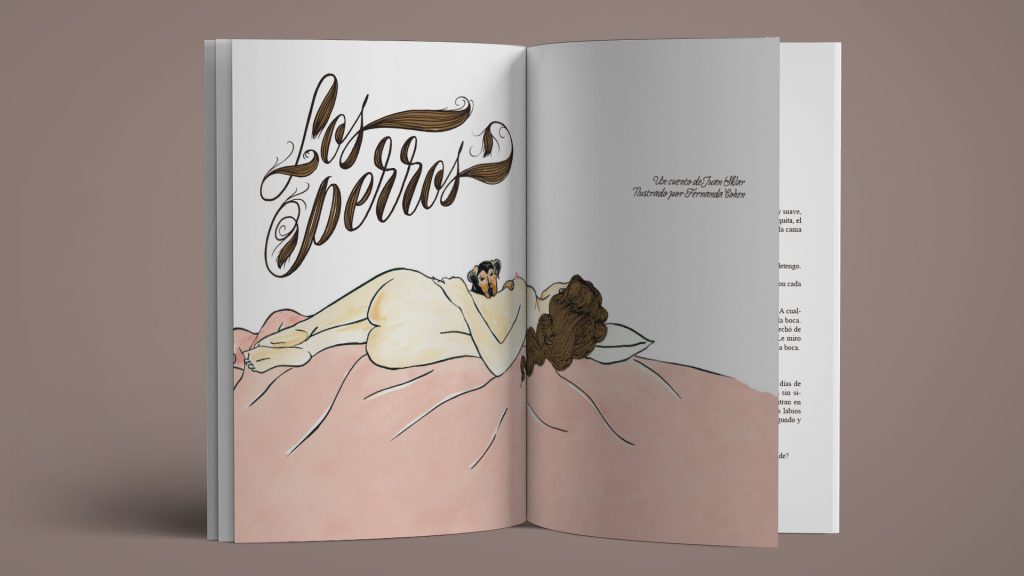

Me muestra la tapa del libro Raw and Natural Nutrition for Dogs.

—¿Para Hortelã?

Asiente.

Hortelã es su perra guardiana, una cusquita hermosa mezcla de beagle con pastor alemán. Eduarda la adoptó porque tiene un montón de enfermedades —de los riñones, del hígado y de no sé qué más— y sus dueños anteriores habían decidido sacrificarla. Pero ella quiso quedársela y cuidarla. Eduarda es veterinaria. La única en este pueblito perdido en el medio de Brasil. Todo el tiempo está leyendo sobre cuidado animal y buscando alternativas para mejorarle la vida a Hortelã.

—¿Puedo sentarme en la cama?

Eduarda me mira y piensa.

—Puede.

Pestañea con fuerza. Es un tic que tiene. A la noche cuando está cansada lo hace más seguido. Después deja el libro en la mesita de luz. Me saco las ojotas y subo a la cama.

Eduarda es flaca, un poco desgarbada. Tiene la piel color té con leche, los ojos marrones. No se parece nada a la idea que uno puede tener de una brasilera del nordeste. No le gusta bailar, no le interesan el axé, ni los tambores ni el carnaval. No va a la playa ni juega al fútbol. Tampoco toma cachaça, ni caipirinhas ni cerveza. Creo que no le interesa nada más que los animales. Y mirar películas de guerra.

No termino de entender qué me atrae de ella, pero quiero darle un beso desde que la vi en el bondi que iba para Bahía. Y aunque hace tres días que vivo con Eduarda, estoy muy lejos de que eso suceda.

Avanzo un poco. Tiene la piel muy suave, las piernas largas y flacas, la nariz chiquita, el pelo siempre atado, aunque ahora en la cama lo tiene suelto. Qué ganas de besarla.

—¿Me puedo acercar?

—Hasta ahí.

Acorto otro poco la distancia y me detengo.

—¿Querés que me vaya?

El pecho de Eduarda sube y baja con cada respiración. Los tics desaparecieron.

—Quédese.

No entiendo qué tengo que hacer. A cualquier otra mujer ya le hubiera tirado la boca. Me gusta y creo que le gusto. No me echó de su cuarto, pero no me deja avanzar. Le miro las tetas, chiquitas, paradas. Le miro la boca.

—¿Te puedo dar un beso?

Eduarda respira más rápido.

—Solo un beso.

Me acerco y la beso. Todos estos días de mirarla, de charlar, de vivir con ella sin siquiera intentar hacer nada se concentran en este beso. En su saliva fresca, en sus labios suaves. Apenas saca la lengua. Un segundo y la vuelve a guardar.

—Pare.

Paro.

—No va a acontecer nada, ¿entiende?

—¿Nada?

Eduarda niega con la cabeza.

—¿Nunca? —pregunto.

Se encoge de hombros.

Respiro hondo. Trato de bajar un cambio.

—Puede irse si quiere. No voy a quedar enojada —dice.

Niego con la cabeza.

—¿Puedo dormir con vos?

—No va a acontecer nada.

—Está bien.

Eduarda sonríe y apaga la luz.

—Até amanhã.

—Até amanhã —respondo.

Ella se duerme enseguida. Yo no. Estoy al palo, en la cama, al lado de una mujer que me vuelve loco y que no me deja ni tocarla. Peor. Me deja darle un beso de un segundo y sentir su lengua y después me manda a dormir. La escucho respirar. Quiero hacerle cucharita, sacar la pija y metérsela hasta el fondo, escuchar cómo gime, qué sonidos hace, coger sin forro y acabarle adentro. Pero me quedo quieto, escuchándola respirar, oliendo sus sábanas.

¿Por qué no me voy?

La mente se me inunda de porno amoroso con Eduarda y mi pija se mantiene parada. Espero un rato y cuando ella está bien dormida, salgo del cuarto y voy al baño. Me hago una paja. No la disfruto mucho, pero la necesito. Espero en el baño hasta que se me baja. Hago pis y vuelvo a su cama. Me duermo pensando en Eduarda.

Mis amigos y yo nos separamos hace unas semanas, en Manaos, la ciudad más grande sobre el río Amazonas. Tenemos veinte años. Ellos fueron para Canoa Quebrada a relajar y fumar porro. Yo quería viajar algunos días solo, así que me fui para Jericoacoara. No sé si es muy distinto de Canoa Quebrada, pero quería ver qué se sentía estar completamente solo. El plan era encontrarnos en Bahía una semana antes del Carnaval, para conseguir alojamiento decente y barato. Mientras tanto, en Jeri me la pasé tomando hongos alucinógenos. Una tarde tomé una porción y me fui a la Duna do pôr do Sol, una montaña de arena alta como un edificio de diez pisos donde los viajeros se juntan a ver el atardecer sobre el mar. Como no confiaba en el dueño de la pousada donde me estaba quedando me llevé en la mochila chica toda mi plata y mi pasaporte. Cuando el sol bajó y los viajeros se fueron, los hongos hicieron efecto. O cugumelo me dijo que esa mochila que yo tanto cuidaba en realidad me estaba hundiendo. Así que la revoleé por el aire. Era una noche sin luna y no se veía nada. Pasé la siguiente media hora llorando, gritando y buscando mi mochila entre la arena. Cuando la encontré, volví a revolearla. Así estuve hasta el amanecer. De Jeri fui a Fortaleza y de ahí a Natal y ahí tomé un colectivo para Bahía. Mi última comunicación con mis amigos fue un correo electrónico desde un ciber cerca de la terminal.

El bondi se metía en cada pueblo donde hubiera alguien que quisiera subir o bajar. A mitad de la noche subió Eduarda. Flaquita, con anteojos y hebillas en el pelo. Además de una mochila de mano, tenía tres cajas transportadoras con un gato y dos conejos. El chofer del ómnibus le decía que tenía que dejar a los animales con el equipaje, pero ella se puso muy tensa y le dijo que no, que se iban a estresar, que eran animales que necesitaban cuidados. Al final el tipo se aburrió de discutir y la dejó pasar. Moverse con la mochila y las tres transportadoras le resultaba bastante difícil a Eduarda y me ofrecí a ayudarla. Me dijo que no, que ella podía sola. Cuando lo dijo casi se le va al demonio la caja del gato, que yo atajé en el aire.

Un par de horas después, cuando le tocó bajarse, volví a ofrecerle mi ayuda. Esta vez opuso menos resistencia. El bondilero también se bajó, pero para comprar un café, y yo entonces aproveché para ir al baño. Error. Cuando volví el bondi se había ido sin mí. No había oficinas ni teléfonos ni nadie que me ayudara a alcanzarlo. Estaba solo en el medio de un pueblito, salvo por Eduarda y sus cajas transportadoras, que estaban esperando un taxi.

Con la frontalidad y la falta de vergüenza de estar viajando hacía tres meses, le conté lo que me había pasado. Eduarda se puso mal porque por su culpa yo había perdido el ómnibus. Le pregunté si había un hostel o una pousada. Me dijo que no, que en Itanagra no había nada de eso. Después de un silencio incómodo le dije si no me podía quedar en su casa. Me respondió que no, que yo era un extraño. Vino su taxi y se fue.

Estaba todo cerrado. Yo me sentía cansado y encima no tenía más que mi mochila chica, la que había llevado al baño. Así que me tiré a dormir en el suelo. Pensé que cuando se hiciera de día podría tomar otro bondi a Bahía, recuperar mi mochila grande y encontrar a mis amigos.

Al rato me desperté con la voz de Eduarda.

—¿Es un asesino?

La pregunta me tomó por sorpresa.

—Usted, ¿es un asesino, un violador o un ladrón de casas?

—No.

—¿Promete que se va a comportar bien?

Asentí.

—Entonces venga a mía casa.

Subí a su auto.

—Usted no tiene cara de asesino.

—Vos tampoco —respondí.

Eduarda se rió.

—Nunca invito extraños a mía casa. Me dio culpa dejarlo solo.

Cuando entramos me mostró un cuarto de invitados y dónde quedaba el baño. Me pidió que por favor no tocara nada. Después se metió en su cuarto y cerró con llave.

Al día siguiente me levanté y Eduarda ya estaba con sus animales. La encontré dándoles de comer a los conejos. Cuando terminó con los que estaban sanos pasó al que venía medio enfermo, el que había traído en la transportadora. Lo tenía en cuarentena, en otra jaula, para que no contagiara al resto. Lo acarició hasta que el conejo estuvo manso, lo sacó con mucho amor y lo abrazó. Le hizo más mimos. El conejo estaba entregado. Con una mamadera le dio agua y algo de fruta. Además le hablaba: le decía que todo iba a estar bien, que no se preocupara, que ella lo iba a cuidar. Al final sacó una jeringa, una aguja y le inyectó un antibiótico. El conejo ni se movió. Después más caricias y a la jaula. Y así con todos los otros animales que había en la casa: dos perros, cinco gatos, unos diez conejos, gallinas, patos, gansos y un tamanduá-bandeira: un oso hormiguero gigante que se paseaba tranquilo por el jardín. Me sorprendió el tiempo que les dedicaba a todos.

Cuando terminó la ronda le pregunté si podía usar el teléfono. Llamé a Bahía y los de la empresa de colectivo me dijeron que tenían mi mochila grande en su bodega. Y que me cobrarían veinte reales por día de guardado. Averigüe por el próximo colectivo a Salvador. Era a las dos de la tarde.

Un rato después me descompuse. Primero un retorcijón intenso, después los chuchos de frío. Fui hasta el baño y empecé a cagar sin control. Pasé casi una hora en el baño de Eduarda, limpiandome cada vez que sentía que había terminado para después seguir soltando mierda líquida a montones.

Salí.

—Usted está pálido —me dijo—. ¿Qué comió?

Le conté que la noche anterior, en una parada del bondi había comido un acarajé muy sospechoso en una lanchonette también sospechosa. Me puso la mano en la cabeza y me dijo que tenía fiebre. Fui hasta la cama como pude y ahí me quedé las próximas doce horas, con chuchos de frío y cagando todo lo que había adentro mío.

—¿Se siente mejor?

La realidad era que no, pero en algún lugar estaba feliz de estar ahí, en la cama, cuidado por esta mujer tan atenta. No me trataba como a los animales, pero me hacía sentir a salvo. Me dio sales de rehidratación, me preparó sopa.

—Si usted quiere, puede quedar aquí hasta sentirse mejor.

Fui al baño una vez más. Cuando pasé por el espejo me vi flaquísimo, con ojeras, sucio. Me pareció que no estaba en condiciones de ir al Carnaval y acepté la invitación.

Amigos:

Perdón que nunca llegué a Bahía. Estaba en camino pero me descompuse y ahora estoy en la casa de una brazuca medio extraña que vive con cien animales. Se llama Eduarda. Por suerte estoy acá, porque me cago encima todo el día y ustedes seguro me dejarían morir en un hotel infecto para irse descontrolar. Eduarda me hace de comer y me cuida. Igual los quiero.

¿Ustedes todo bien? Espérenme en Bahía. En un par de días me recupero y cuando arranque el Carnaval la rompemos.

Un abrazo,

Juancho

Juancho:

La concha bien de tu madre, pelotudo. Estuvimos diez horas esperándote en la terminal. Fuimos a hablar con los de la empresa de bondis y nos dijeron que te habías subido en Natal y bajado en el medio de la nada. ¿Sos tarado? Por tu mochila no te preocupes, la tenemos nosotros.

El Práctico quería cagarte a trompadas cuando bajaras del bondi. Ahora se le pasó. Al Burgués Sensible le chupó un huevo mal, solo quería irse de esa terminal llena de moscas y punguistas. Yo al principio me preocupé pero después me imaginé que te estaba pasando alguna bizarreada de esas que te pasan a vos.

Conseguimos alojamiento en Bahía. Una vieja demente que se llama Carmelita nos está dejando dormir en su living por diez reales la noche. Es evangelista y se pasa el día viendo O Show da Fe a todo volumen. Tiene un hijo al que le decimos Boludinho y que también es evangelista. Estamos sobreviviendo a base de acarajé y Skol a um real. El carnaval empieza en una semana. Esta ciudad explota.

Chau, garca. Ojalá te estén tirando de la piola.

Te mando un abrazo,

Doctor Paco

PD: ¿Qué onda Eduardinha? ¿¿Está forchi??

Llevo tres días viviendo con Eduarda. Todavía no salí de la casa. Eduarda se fue a trabajar. Voy a la cocina y empiezo a revisar buscando ingredientes. Le quiero preparar algo rico para cuando vuelva. Hay legumbres, frutas, verduras, distintos tipos de arroces y otras cosas que parecen cereales pero no sé qué son. No tengo muchas variantes en la cocina. En Buenos Aires vivo con mis viejos y allá comemos carne todos los días. Lo mejor que se me ocurre es hacer unos vegetales y arroz salteados en salsa de soja y miel. Pongo música. Pico verduras. Hiervo el arroz. Cuando tengo todo listo, lo salteo. Queda la comida en una olla y me meto en el cuarto.

Sin muchas ganas, me hago una paja. No es que esté especialmente caliente, pero cuando Eduarda vuelva voy a querer besarla y mejor si estoy más tranquilo. Además, lo más probable es que no pase nada. Así que mejor encarar la noche descargado.

Acabo en un papel higiénico y me quedo dormido. No me tomo el trabajo de ir al baño a lavarme, o de esperar a que salga toda la acabada. Total en un rato me voy a bañar. El pito vuelve a su tamaño normal y un poco de wasca cae sobre mi panza. Me duermo en seguida, boca arriba. Un típico sueño de siesta, liviano pero que descansa.

Me despierto con la sensación de una lengua sobre mi pito. Una lengua enorme y afelpada que pasa una y otra vez sobre la mancha de semen que hay debajo de mi obligo. Abro los ojos y descubro a Hortelã, la perra de Eduarda, chupándome la pija. En realidad, lamiendo pito, panza y todo lo que quedó manchado por la acabada. Doy un saltito para atrás. No es una perra enorme, pero igual podría tragarse mi pito de un bocado. Me tapo con la sábana. El corazón me late a toda velocidad. El miedo se disipa rápido: Hortelã mueve la cola y me mira con los mismos ojos alegres con los que me miró estos días. Después ladra un poco. Con el hocico corre el bollito de papel higiénico que dejé en el suelo y chupa los rastros de semen que se escurrieron.

Miro el reloj. Son las siete. Me baño y me visto. La ropa está limpia porque la lavé a la mañana y anduve todo el día en malla. Cuando salgo, limpio los rastros de semen y baba que quedaron por ahí.

Eduarda llega después de las siete y no puede creer que la espere con la cena. Dice que se va a bañar y después comemos.

—¿Usted cocinó para mí? —pregunta sonriente.

—Sí. Para agradecerte.

—No hacía falta —dice y se pone un poco colorada.

Enseguida cambia de tema y me cuenta de todos los animales que atendió hoy en Itanagra y otros pueblos vecinos. Que el mecánico ya le arregló el auto y que no tiene que usar más el ómnibus. Cuando habla de los animales se emociona. Recuerda el nombre de todos. Terminamos de comer. De postre corto un melón. Eduarda bosteza. No son ni las nueve de la noche, pero ella arranca muy temprano.

—¿Vamos a la cama? —pregunta.

Ayer, cuando vi la puerta entornada di un paso más y terminé durmiendo en su cama. Pero no sé si la invitación vale para todos los días.

—¿Juntos?

Sonríe.

—Sí. Juntos.

Trato de ocultar la emoción. Estoy seguro de que vamos a coger. O de que por lo menos me va a hacer una paja. O un pete. Igual me preparo para que no pase nada.

Ella va al baño a cambiarse. Cuando sale tiene puesto su pijama: un short deportivo y una musculosa. No tiene corpiño, pero sí bombacha. La paja me hizo bien, estoy más tranquilo. Igual no puedo dejar de mirarla.

Se mete entre las sábanas.

—¿Usted quiere ver un filme? —pregunta.

Escondo la decepción y le digo que sí. Me dice que quiere ver El pianista, que se la trajo en DVD de Bahía la última vez que fue para allá. Me sacó la bermuda y me quedo en boxers.

—¿Qué hace?

—Me pongo el pijama.

Eduarda se ríe.

—Está bien. Pero quédese tranquilo.

Asiento y me meto en la cama. Vemos El pianista. Me mantengo calmado hasta la escena en que el oficial nazi le hace tocar el piano al protagonista y se emociona. Ahí deslizo mi mano por debajo de las sábanas y con mi dedo meñique toco la mano de Eduarda.

—¿Puedo?

—Pode.

No sé qué la hace cambiar entre portugués y castellano, pero siento que hay una razón, que algo me está diciendo. Avanzo un poco más y pongo todos mis dedos entre sus dedos. Ella me aprieta la mano y después afloja. Seguimos viendo la película.

Cuando termina, apoyo mi cabeza en su hombro.

—¿Puedo?

—Sim. Pode. Devagar.

Giro la cara y le beso el cuello. Espero. Creo que en cualquier momento se va a arrepentir y me va a pedir que me ponga la bermuda y me vaya a dormir al cuarto de invitados. Pero no lo hace. En cambio, gira la cabeza, busca mi boca y me da un beso. Todavía tiene gusto a la pasta de dientes que usó después de comer. Sus labios son suaves y lisos, la saliva fresca, la lengua chiquita. Dejo que ella me meta la lengua a mí, no quiero invadir. Cada tanto avanzo y después retrocedo. Espero que ella entre más adentro mío. Después vuelvo a avanzar y le paso la lengua por los dientes.

Le pongo lo dedos atrás de la nuca y la masajeo. Está a penas sudada. Hace calor, incluso para las noches del nordeste y lo único que tenemos para refrescarnos es un ventilador de pie. Bajo la mano lo más lento posible, esperando que me detenga. Llego hasta su culo y se lo acaricio. Es chiquito y duro. Quiero apretarlo pero no me animo. Solo le paso la mano hacia arriba y hacia abajo.

Ella tiene su mano en mi cachete. De a poco empieza a bajarla. La pasa por el pecho, la panza, el ombligo y la detiene justo encima del elástico del bóxer. Respiro agitado. Quiero que me agarre la pija, que por Dios me agarre la pija, lo deseo más que nada en el mundo, estoy a punto de agarrarle la mano y llevársela a mi verga, pero sé que es peor, que tengo que esperar.

Entonces llega. Mete la mano dentro del calzoncillo y me la agarra. No la mueve, no aprieta. Tampoco necesito, por ahora, que pase más nada. Que esté ahí, respirando al lado mío, tocándome, por un rato, me alcanza. Saco la mano de su culo y la llevo hacia adelante. Yo también me detengo en el elástico de la bombacha.

En ese momento aparece Hortelã. Ladra sin parar.

—Hortelã, vai embora! —le grita.

Después se para y cierra la puerta del cuarto. La perra se queda afuera.

Volvemos a besarnos pero Eduarda ya no está presente. Puedo sentir que su atención está ahora con su perra. Hortelã ladra cada vez más fuerte y solo se detiene para rascar la puerta con sus uñas. Por un momento se detiene. Sin embargo, dos segundos después, la puerta se abre. Hortelã, parada sobre sus dos patas traseras, logró bajar el picaporte.

—Hortelã… —dice Eduarda, un poco fastidiada y otro poco con pena.

—¿Qué le pasa? —pregunto.

—Está con celos.

Yo nunca tuve perros y tampoco escuché que podían tener celos. Eduarda se baja de la cama y se acerca hasta ella. La abraza y le hace un mimo en la cabeza. La perra le da unos lengüetazos en la cara. Después me mira y vuelve a ladrar. Esta vez, sin parar.

Entonces Eduarda pone su cabeza encima del lomo del animal y como por arte de magia, Hortelã deja de ladrar.

—Está en celo —dice, como excusando a la perra.

Sin sacar la cabeza de encima de Hortelã, Eduarda pasa una pierna por arriba del animal. Queda justo a horcajadas de ella, apoyada con todo su cuerpo, haciendo presión pero sin aplastarla. La perra, con su hocico abierto, respira agitada y llora.

—Tranquila, traquila… – le susurra en la oreja. Después se mete dos dedos en la boca, los chupa y los lleva a lo que supuse era la concha de la perra. La masajea. Hortela deja de llorar.

Eduarda me mira y dice:

—Disculpe.

No sé cómo decirle que no tiene que pedirme perdón, que haga lo que tenga que hacer, que está todo bien.

Eduarda se despega del cuerpo del animal y busca una posición más cómoda. La sigue tocando, haciendo movimientos circulares. La otra mano está sobre el lomo, haciendo una suave presión. El ritmo de la respiración de la perra sube. Eduarda cierra los ojos. Ella y su perra están conectadas.

No sé si termino de entender. Pero no puedo sacarle los ojos de encima.

Los movimientos de la mano de Eduarda se vuelven cada vez más rápidos. La respiración de Hortelã acompaña. Eduarda abre los ojos y me mira. Sonríe y le sonrío. Vuelve a cerrar los ojos y sigue masturbando a su perra, de un modo cada vez más rápido y más intenso, hasta que Hortelã larga un bufido profundo. Eduarda le hace un mimo en la cabeza. La perra ladra un par de veces y después se va a la cucha.

—Voy al baño —me dice Eduarda.

Cuando vuelve se acuesta al lado mío.

—Perdão —dice.

Le respondo con un beso que tiene todo el cariño que puedo dar.

—¿Usted no siente asco?

—No —digo y le doy otro beso.

Eduarda me besa y me abraza fuerte. Hay algo de alivio en el abrazo. Cuando se separa veo que tiene una sonrisa ancha y honesta. Vuelve a abrazarme. La aprieto fuerte pero en el medio de nosotros está mi pito, que ni amagó con ablandarse. Eduarda se ríe.

—¿Usted también está en celo?

Asiento y me río. Eduarda lleva su mano a mi pito. Sube y baja una vez. Me recuesto y la dejo hacer. Eduarda sigue y con infinito cariño me hace la paja.

Querido Doctor Paco:

Todavía no estoy repuesto del todo así que me voy a quedar acá unos días más. Pero el martes me tomo un bondi para allá y el miércoles ya estamos descontrolando. Igual voy a pagar mi parte del alquiler de estos días que no estuve.

Te mando un gran abrazo,

Juancho

Chabón, venimos hablando del Carnaval desde que terminamos el secundario. ¿Qué te pasa? Estás toda la vida hablando de coger y ahora que llegamos a Bahía te quedás con una mina que te hace arrocito y sopa. Media pila.

Acá todo bien. Descubrimos que Boludinho no es el hijo de Carmelita. Ella nos contó que su hijo foi atrapalhado pelo flagelo da droga y no lo ve hace años. Boludinho es el hijo suplente.

El Burgués Sensible está un poco zarpado con la cachaça y el otro día vomitó en la calle y se quedó dormido ahí. Al Práctico le pintó aprender Capoeira Angola y se la pasa tirando patadas al aire.

Aquele abraço,

Doctor Paco

PD: No viajé de Buenos Aires hasta el Amazonas en bondi para que me termines dejando de clavo a cinco días del Carnaval. Dejá de romper los huevos y vení.

Abro los ojos y Eduarda no está. Siempre se levanta más temprano que yo y nunca me despierta. Salgo al living y ahí está Hortelã, comiendo de su plato. Levanta la cabeza y me ladra contenta, moviendo la cola. Salgo al jardín y la perra viene conmigo. Buen día, le digo y ella ladra más y pega unos salititos. En la mesa de afuera está Eduarda con el desayuno. Hay varios platos con frutas típicas del nordeste: pitomba, sapotí, mangaba y pitanga. Además hay ananá, goiaba, maracuyá y banana prata que vengo comiendo por todo Brasil. La mesa es una explosión de color. Detrás de Hortelã aparece Victor, el otro perro de Eduarda. Victor está inquieto. Ladra, se le sube encima a Hortelã. En un momento la perra se deja, pero Eduarda los separa.

—Victor! Vai embora!

Victor no da ni pelota. Está medio montado sobre Hortela, con el pito parado, tratando de metérsela. Pero no la emboca y solo le da pijazos al aire. Entonces Eduarda agarra un vaso de agua y se lo tira al perro, que se baja de Hortelã. Voy a tener que encerrarlo , dice y lo mete adentro de la casa.

Eduarda me explica: Hortelã está mal de salud y no soportaría un embarazo. Tampoco una cirugía para castrarla. Hay que cuidarla todo el tiempo. Ya trató con una bombacha de goma, pero Victor insiste mucho y tarde o temprano logra metérsela.

Eduarda y yo comemos. El cielo está despejado y la mañana todavía es fresca. Estamos a la sombra. Corre una brisa hermosa. La fruta está dulce y chorrea jugo.

—Solo falta un asado — digo y me río. A Eduarda no le causa mucha gracia.

—Bueno, un hamburguesa, un churrasquito —insisto y subrayo con una sonrisa. No hay caso.

—Comer carne es asesinato.

—Entonces soy un genocida.

—Calle la boca.

—Era un chiste.

—¡Calle la boca!

Eduarda se queda en silencio. Los tics de la cara se vuelven un poco más intensos que de costumbre. Como la fruta y trato de cambiar de tema.

—¿Y al Carnaval no vas?

Eduarda tiene un ataque de ira y arrasa con todo lo que está sobre la mesa. Con su brazo tira a la mierda los platos, la fruta y la jarra.

—¿Qué te pasa, pelotuda? Es un chiste.

Eduarda grita, agarra un vaso y me lo revolea por la cabeza. Me pega justo en la punta de la ceja izquierda que empieza a sangrar.

Antes de que pueda reaccionar, Eduarda ya se metió en el cuarto y cerró con llave.

Esa noche me voy al centro del pueblo y me meto en la única parrilla que hay. Grelha do Armando se llama. Un sucucho con luces de tubo blancas. Igual hay carne asándose, y con eso me alcanza. Me pido un bife jugoso.

Todavía no me lo traen y ya empecé a disfrutar. El humo es una promesa de felicidad. Llega. Es un bife ancho cortado a la brasilera, fibroso pero rico. Corto y me lo mando. Mastico con las muelas del lado derecho. Mastico con bronca, con las encías y el cachete. Me paso el bocado de lado a lado de la boca, lo doy vueltas con la lengua. Trago. Corto otro pedazo y mastico. El jugo chorrea por mi lengua y se mezcla con mi saliva, formando un líquido hermoso y sin nombre. Trago y sigo, sin detenerme. Agarro el hueso con la mano y desgarro un bocado con los dientes. Las fibras del músculo se deshacen de a poco. Entre los colmillos y los premolares me quedan pedacitos enteros de carne. Saco un escarbadientes, me mondo y trago esos cachitos de carne. Paso todo con vino y siento el bulto de carne bajar a los golpes por mi esófago.

Pido otro.

Como lento, ya sin hambre. Solo disfrutando de la carne, desde el primer bocado caliente pegado a la grasa, hasta el último mordisco frío, pegado al hueso.

Cuando termino me cuesta respirar. Estoy lleno. Mi panza está expandida y pesada. Siento una somnolencia hermosa que solo se puede alcanzar cuando te metés en el pecho medio kilo de animal muerto.

Vuelvo a la casa caminando, hinchado y feliz, tirándome pedos todo el camino. Pedos ácidos que queman el ano cuando salen y huelen a cloaca estancada. Cada uno que me tiro hago abanico con la mano para que lleguen más rápido a mi nariz.

En la casa, Eduarda está despierta. La luz de su cuarto está prendida. Me meto en el cuarto de invitados y cierro con llave. A la media hora ella toca la puerta.

—¿Juan? ¿Juan? ¿Usted está bien?

La escucho pero no contesto. Después de unos minutos deja de llamar y se mete en el cuarto.

Me levanto a la mitad de la noche con una puntada en el estómago. Salgo de la cama y siento ese frío interior que viene antes de la diarrea. Llego al inodoro con lo justo y ahí me paso la siguiente hora y media. Cuando vuelvo a la cama sudo y tengo chuchos de frío.

Mi puerta quedó abierta, así que esta vez Eduarda puede entrar sin problemas.

—Você está bem?

Niego con la cabeza.

—A barriga?

Asiento.

—Ondé comeu?

—Grelha do Armando.

Los dos nos quedamos en silencio.

—Tenga —dice y me da un blíster de pastillas de carbón.

—Perdón —le digo.

Eduarda sonríe. Va a la cocina y vuelve con un vaso de agua.

—Ahora descanse.

Al día siguiente me levanto y el desayuno está preparado como siempre.

—Buen día —dice Eduarda sonriente.

—Buen día.

Me siento a la mesa. Eduarda me ofrece una fruta.

—¿Ya probó la pitanga?

Acepto el ofrecimiento y muerdo. Está muy rica. Trago.

—¿Está bien? —pregunta.

No contesto.

—Cuando era pequeña mi familia le llamaba a cabra. Minha mãe contaba que duraba días. No hablaba con ninguno y me encerraba en mi habitación. Eduarda está fazendo a cabra. Me enojo mucho. La cabra me domina. Yo sé que tengo razón y también sé que no puedo parar. Ahora casi no me acontece. ¿Cómo está su ceja?

—Bien —respondo. Ya había hecho cascarita y no sangraba más.

—¿Me perdona?

Asiento.

Terminamos de comer. Lavo los platos. Cuando estoy terminando, Eduarda se acerca.

—¿Le puedo pedir un favor? No coma más carne.

No respondo. Quizás debería mentirle y decir que sí, que no voy a probar más bocado. Pero sé que es mentira.

—Está bien —dice y se va a trabajar.

Eduarda vuelve a la tardecita. Se baña, toma un té y después me pregunta si la puedo acompañar a un lugar. Digo que sí, total no tengo nada que hacer. Subimos a su auto, un Fiat Uno medio destartalado al que le sacó los asientos de atrás para poder llevar animales.

Durante una hora maneja por la ruta.

—¿A dónde vamos?

—Preciso mostrarle algo.

No me molesta el misterio y cambio de tema. Hablamos de cualquier cosa. Al rato cruzamos un cartel que dice Abatedouro. Salimos de la ruta. Agarramos un camino, prolijo pero de ripio, por el que Eduarda maneja otros quince minutos. Después llegamos a unos galpones enormes. A un costado hay un cartel que dice: Abatedouro São Francisco. Bajamos del auto.

—¿Dónde estamos? —le pregunto.

—Aquí es donde matan cerdos y vacas.

—No hace falta que entremos.

—Si usted quiere quedar en mi casa, sí.

Eduarda saca su celular. Marca. Dice un par de palabras. Al rato se abre una de las puertas de los galpones y aparece un tipo con botas de goma, delantal, casco y anteojos protectores. Eduarda me dice que espere un segundo y camina hasta él.

Yo sé cómo se matan los animales que nos comemos. Vi documentales y leí libros. Sé cómo viven las vacas en los feedlots, sé qué las gallinas pasan sus vidas encerradas en jaulas apenas más grandes que sus cuerpos. Sé que las cerdas sufren y chillan cuando las separaban de sus crías y que Argentina es el primer país exportador de carne de caballo del mundo.

Eduarda me hace una seña para que me acerque hasta la puerta. No tengo ningún deseo de avanzar. Sin embargo, lo hago. Camino lento hacia la puerta del matadero, como si no hubiera otra opción más que ir y ver lo que Eduarda tiene para mostrarme. Cuando llego a la puerta, el tipo que abrió ya no está. Eduarda avanza y yo la sigo.

Al cruzar la puerta te das de frente con un planchón de acero que forma un pasillo. Eduarda me indica que hay que ir por el costado y subir la escalera que lleva a unos andariveles. Son como unos pasillos colgantes que recorren el matadero de punta a punta.

Siento el olor a sangre. No es el de siempre. Si la sangre es poca, el olor parece un metal dulzón y un poco repulsivo. Pero acá hay todo un galpón con olor a sangre. Es tan fuerte que se te mete en los labios, en los dientes, en el paladar. La sensación se me pega en la lengua y baja hasta la garganta. Trato de respirar poco, porque cuando lo hago a fondo puedo sentir la sangre bajando por el esófago. Intento meterme en el cuerpo la menor cantidad de aire posible pero no hay caso: es como comer carne cruda por la nariz.

Me da una arcada. Me tapo la nariz con el cuello de la remera. Entonces Eduarda saca un pañuelo impregnado con pasta de menta. Me lo ato cubriéndome la nariz y la boca.

—¿Por qué no me lo diste antes?

No responde. Seguimos caminando por el andarivel. Nos detenemos. Una vaca entra a un cubículo. Es como una pequeña jaula. Desde afuera un hombre le pega con un cilindro en la cabeza y la vaca cae desmayada. Se desliza por la rampa. Le atan una pierna y la levantan por el aire con una cadena. La vaca, viva pero inconsciente, pasa de un recinto a otro hasta que finalmente queda sobre unas rejas. Ahí otro hombre le abre el cuello en dos y empiezan a chorrear litros de sangre. El mismo empleado hace otro par de cortes en otras partes del cuerpo y más sangre sigue cayendo.

La vaca siguiente se resiste a avanzar. No quiere ni acercarse al cubículo donde desmayaron a su compañera. Otro empleado del matadero la empieza a pinchar con un palo. La vaca se sobresalta con cada golpe, pero sigue sin avanzar. El tipo entonces saca una picana y le da una descarga eléctrica en uno de los cuartos traseros. La vaca muge con el cuello estirado hacia el techo. Otra descarga y no tiene más remedio que avanzar. Empujada por los palos y la picana, la vaca termina entrando en el cubículo. A diferencia de la anterior, sacude sus miles de kilos de peso en todas direcciones. Los barrotes de hierro tiemblan con cada golpe. El que se encarga de desmayarlas hace un primer intento. Ni siquiera hace contacto. Vuelve a lanzarle una descarga eléctrica en la cabeza. Esta vez la vaca queda mareada, pero sigue consciente. El sonido del mugido sale deformado, roto. Los ojos miran desorbitados hacia los costados. El tercer intento la deja desmayada. La vaca cae en la rampa y le atan la cadena a una pierna. La levantan por el aire y la llevan al sector siguiente. Pero la vaca se mueve. Por la posición boca abajo y por tener una sola pierna atada apenas puede hacer unos espasmos. De todos modos, lo intenta. Mueve la cabeza para un lado y para el otro. Finalmente llega hasta la zona de las rejillas. El que se encarga de desangrarla se acerca con la cuchilla en la mano. Esta vez es más difícil. La vaca está tan viva como la anterior, solo que se mueve mucho más. Intenta hacer un primer tajo y no lo logra. Apenas cae un poco de sangre. La vaca muge con todas sus fuerzas. Eduarda me señala el corral donde están las siguientes vacas esperando. La vaca colgada empieza a mugir más fuerte y las otras se agitan. Se mueven en el poco espacio que hay, se golpean entre sí. Una le da un cabezazo a la pared. En la zona de rejillas, el tipo finalmente logra clavarle la cuchilla profundo en la garganta a la vaca, que larga una catarata de sangre y casi deja de moverse. Ahora solo hace pequeños espasmos. Cuando el animal queda completamente inmóvil, el empleado hace un par de tajos más y el resto de la sangre cae en la rejilla. De ahí fluye por unas bandejas hacia unos tachos gigantes. Uno de los tachos se llena y otro empleado le pone una tapa y se lo lleva.

Salimos del matadero. En la puerta está el mismo tipo que nos dejó entrar. Le pregunta a Eduarda si queremos pasar a ver los cerdos. Le dice que no. Me pregunta si estoy bien. Le digo que no. Me doy vuelta y vomito.

Volvemos en el auto en silencio. Llegamos a la casa. Bajamos del auto. Caminamos hasta la puerta.

—¿Promete no volver a comer carne?

—Lo prometo.

Eduarda sonríe, mete la llave en la cerradura y abre la puerta de la casa.

Terminamos de cenar. Ella se lava los dientes, yo lavo los platos. Después se mete en su cama. Cuando termino salgo al jardín. El oso hormiguero está echado junto a un árbol. Es una noche apenas fresca.

—Juan, ¿no viene a la cama? —escucho que Eduarda dice desde el cuarto.

—Ahí voy.

Al día siguiente, Eduarda agarró mi mochila y todas mis cosas y las trajo a su cuarto. Desde ese día duermo siempre en su cama. Me meto y nos empezamos a besar sin vueltas. Aprieto a Eduarda contra mí, todo su pequeño cuerpo y su culito turgente.

—Despacio, por favor.

Asiento y vuelvo a besarla. Con una mano separo el elástico de la bombacha y la otra la llevo hasta su concha. Está depilada. Tiene poco pelo cortado muy prolijo. Le meto un dedo. Está mojada. Cierra los ojos y abre la boca.

Tiene los brazos alrededor mío. Los cierra y me trae más cerca suyo. Escarbo un poco más con el dedo y después lo saco. Le toco el clítoris.

Abro los ojos. Me encanta verla así, tan diferente de la mujer tensa llena de tics que se encerraba con llave en el cuarto.

Deja salir un gemido muy bajito. Me encanta. Sigo tocándola. Ella me abraza más fuerte. Mi cabeza queda sobre su hombro. Ya no puedo ver la cara que pone mientras le meto un dedo.

A la que sí puedo ver es a Hortelã, que me mira desde abajo de la cama. Está atenta a todo lo que está pasando. No ladra, no está tensa. Tampoco mueve la cola. Solo mira, expectante. Yo sigo tocando a su dueña. Eduarda me abraza fuerte. Tiene el clítoris chiquito y puntiagudo, como el botón de un control remoto. Se lo aprieto y ella gime hasta que acaba. Lo hace con un gritito agudo, casi un chillido. Cuando termina afloja el abrazo y Hortelã se pone a ladrar.

Eduarda está sonriente. Se da vuelta y le hace un mimo en la cabeza a la perra.

— Você esperou em silêncio… Muita obrigada.

La perra le contesta con un ladrido, como si entendiera lo que Eduarda le dice. Después pega un salto y se mete entre nosotros.

—Linda… —le dice Eduarda y le hace un mimo en la cabeza y la abraza.

Hortelã se echa de espaldas y abre las piernas traseras. Se inclina sobre su vulva y empieza a chuparse. Después frena y ladra, esta vez varias veces.

—¿No le molesta? —me pregunta Eduarda.

—No.

Le acaricia la concha a Hortelã, que deja de ladrar. Quizás es el orgasmo, quizás es el amor que le tiene a su perra, pero yo la veo a Eduarda más hermosa que nunca. Me acerco y le doy un beso. Ella agarra mi mano y la lleva a la concha de Hortelã. Es más gorda y está más hinchada que una vagina humana, pero no es tan diferente. La acaricio como lo hice con Eduarda y la perra se deja. Al principio se siente extraño. Después de unos minutos, es como si lo hubiera hecho toda la vida. Eduarda me besa. Frena, se separa, me mira.

—Você sente?

—¿Qué?

—O amor.

Asiento y cierro los ojos. No sé si es amor, pero es hermoso. Eduarda baja hasta mi pito y se lo mete en la boca. Yo sigo tocando a Hortela, hasta que acaba y se baja de la cama. Eduarda me chupa el pito despacio. Lo agarra con delicadeza. Tres, cuatro, cinco lamidas.

—Voy a acabar —anuncio.

Eduarda sigue chupando y le acabo en la boca. Se traga mi semen y sigue chupándome un poco más. El pito se pone muy sensible. El placer que siento es casi doloroso. De a poco va desapareciendo mi erección. Eduarda sigue ahí abajo, dándole besos y lamidas. Después sube hasta donde estoy yo, me abraza y así nos quedamos dormidos.

Juancho, el carnaval empieza en tres días, ¿dónde estás la remil puta madre que te parió?

Abrazo,

Doctor Paco

Me despierto y Eduarda está durmiendo al lado mío. Es domingo. En los pies de la cama, en el espacio entre nuestras piernas, duerme Hortelã. Me incorporo en la cama y la perra levanta el morro. Me mira.

—Vamos —le digo y me la llevo a la cocina.

Aprovecho que Eduarda duerme para darles de comer a los perros y preparar el desayuno. Deben ser las ocho de la mañana. Eduarda se despierta y me saluda con un beso corto en la boca. Comemos, ordenamos la casa y después salimos a caminar con Victor y Hortelã. Hoy ningún macho se le acerca y Victor no está ni interesado en montarla. Eduarda me explica que terminó el estro y comenzó diestro, la etapa del celo donde ya nadie quiere coger con la perra.

—Lo más difícil es la primera etapa, el proestro. Ahí la perra sangra, orina, atrae muito macho, pero no quiere el sexo. Entao gruñe, muerde, araña. Solo quedan los valientes.

—Y los pajeros.

Eduarda sonríe.

—E os safados.

El pueblo es tan chico que enseguida llegamos un campo de mandioca. Los perros corren entre los arbustos. Al rato volvemos a la casa. En el camino Eduarda me muestra algunos edificios antiguos, de la época del ciclo del azúcar. Hay un casco que pertenecía al Engenho Cipó, el primer ingenio azucarero de la zona. Yo duermo una siesta antes de almorzar. Comemos. Eduarda duerme después. Yo aprovecho y lavo los platos y ordeno. Afuera hace mucho calor.

No hacemos nada en todo el día. Ni siquiera cogemos. Solo charlamos, comemos y les damos de comer a los animales. Es un día muy lindo. A la tarde, cuando el calor afloja nos sentamos a la sombra en el jardín. Tomamos cajuina con hielo.

—¿Y tus amigos? —le pregunto.

Eduarda sorbe un poco de jugo y contesta.

—En Bahía. Ninguno queda en Itanagra.

—¿Y vos por qué no fuiste?

Vuelve a tomar. Piensa.

—Demasiadas personas.

A la noche nos metemos en la cama temprano. Ponemos una película pero nos quedamos dormidos a los quince minutos, con Hortelã acurrucada en nuestras piernas.

Son las cinco de la tarde. Voy al almacén de Itanagra a comprar forros. Los únicos que traje de Buenos Aires (que igual no pude usar en ningún momento) están en mi mochila grande. Tengo un par que me dieron en un posto de saúde cerca de Maceió. Un día me hice una paja con uno de esos. Son gruesos y duros como una campera impermeable.

Compro unos marca Olla. No me dan mucha confianza pero son los únicos que hay.

Me baño y la espero. Después de comer charlamos y me cuenta que a Hortelã mal, como cansada. Le respondo que no se preocupe pero lo digo casi automáticamente, porque algo tengo que decir.

Nos metemos en la cama y la empiezo a besar. Mira los forros en la mesita de luz.

—¿Compró preservativos?

—Sí. ¿No querés…

—Sí, sí. Quiero. Quiero.

No la siento muy convencida. Vuelvo a besarla. Le toco el culo, las tetas. Está un poco tensa.

—¿Estás bien? –pregunto.

Ella asiente.

—So estou nervosa.

Vuelvo a besarla. La toco un poco. Está mojada pero no termina de disfrutar. Ella me agarra la pija y mueve la mano de arriba a abajo. No la siento del todo presente. Me detengo y voy hasta la mesita de luz. Saco los forros. Me pongo uno. Me ubico entre sus piernas y trato de metérsela. Le duele. Paro, la saco. Vuelvo a intentarlo, pero más despacio. Tampoco entra bien.

—Não, assim não.

Me quedo quieto. No sé qué hacer.

—Decime cómo.

Agarra mi pito y trata de metérsela. Entra pero no del todo y tampoco ella está cómoda. La meto y la saco un poco y ya me pide que pare.

Se da vuelta y se pone en cuatro patas.

—Tente assim.

Me arrodillo detrás de ella e intento metérsela de nuevo. Entra toda, la dejo ahí. Esto es mejor, pero igual se siente raro. La meto, la saco un par de veces, se separa.

—Desculpe.

—No te preocupes —digo.

Nos quedamos en silencio.

—¿Cómo te gusta más? –le pregunto.

Eduarda baja la mirada.

—Decime.

Está a punto de decirme algo, pero no lo hace.

—Dale —insisto.

—Me dá vergonha.

Me acerco y la beso.

—Podemos hacer lo del otro día. O no hacer nada.

Eduarda me mira, me da un beso y me hace una caricia en la cara.

—Tem certeza?

Le digo que sí, que está todo bien, que podemos hacer lo que ella quiera, que no se preocupe por mí.

—Victor, Victor —dice y en un segundo el perro entra en la habitación.

Me río un poco. Ella también.

—No se ría.

—¿Victor?

—Vocé falou que estaba tudo bem!

—Bueno –digo con una sonrisa un poco incómoda, pero entregado.

Eduarda se inclina sobre su mesa de luz y saca algo que parecen dos escarpines, pero más alargados. Victor se sube a la cama y le da lengüetazos en la cara a Eduarda. Ella se chupa los dedos y le toca el pito, que enseguida se le para. Es largo y finito y de color rosa intenso. Después le coloca un escarpín en cada pata delantera y se acurruca dándole la espalda. Victor le pone las dos patas delanteras sobre los hombros y Eduarda, de a poco, estira los brazos y las piernas hasta que queda en cuatro patas. Lo mueve hacia adelante y atrás pero en el aire. Eduarda le habla como le habló siempre a los animales, con amor, explicándole todo. Lo ayuda con la mano y el animal se la mete. Cierra los ojos y deja que el perro haga lo suyo. Los movimientos de Victor son cortos y rápidos. Ella lo disfruta y está conectada. Se lleva una de sus manos a la concha y se toca.

Es un polvo silencioso. Yo solo miro. La cara de Eduarda, su gesto de placer, sus jadeos cortos y rápidos. Me hago una paja y acabo.

Victor sigue en lo suyo hasta que se aburre y se baja. Ella se toca un poco más hasta acabar.

Después de su orgasmo se queda en silencio. Gira la cabeza hacia la pared. Doy la vuelta para darle un beso. Se tapa la cara. Le corro las manos.

—Salga –dice.

—Pero no pasa nada…

—¡Salga!

—Dale, en serio a mí…

—¡Salga! –grita con furia.

Me bajo de la cama, agarro mi ropa y me voy al cuarto de invitados.

Me despierto. A los pies de la cama están Victor y Hortelã. Salgo del cuarto. Es la mañana. Los perros no me siguen. Eduarda está despierta desde hace un rato, cortando fruta. Me saluda con un beso en la boca y me pregunta cómo dormí. Le digo que bien y nos sentamos a comer. Me habla de todo lo que tiene que hacer en el día, de que la ve medio mal a Hortelã, de que quizás a la tarde si la ve mejor a la perra podemos ir a ver la Antiga Igreja Católica, o a pasear por los campos de mandioca o si hace mucho calor bañarnos en el río.

—O si usted quiere podemos caminar hasta una cachoeira.

Le digo que sí a todo y se hace silencio.

—Sobre lo de anoche… –digo.

—No quiero hablar.

—Pero está todo bien.

—Eu sei. Mas no quiero hablar.

—Lo que yo te quiero decir…

—¿Puede comprender? Não quero falar. Está bien así.

—No te enojes.

—No me enojo —dice y me da un beso–. Yo aprecio mucho todo esto. Mais eu não quero falar. Sim?

Asiento en silencio.

Es de noche. Eduarda pasó el día entero con Hortelã. No fue a trabajar, no comió. Está sentada junto a la cucha o directamente con la cabeza metida ahí dentro. Intentamos traerla a la casa, pero la perra no se puede mover. Eduarda la alza y la acerca a la cama. Tampoco. Arrastrándose con las dos patas delanteras, empieza a buscar la cucha. La llevo de vuelta al mismo lugar.

Eduarda se me acerca y me anuncia lo que ya sospechaba.

—Eu vou la sacrificar.

Va hasta el cuartito separado de la casa que usa como consultorio, donde está la mesa de acero inoxidable. Al rato vuelve desencajada, con todos los tics nerviosos. Revisa las alacenas de la cocina, el mueble donde tiene los productos de limpieza. Va al baño, revuelve todo muy acelerada.

—Pentotal, pentotal, cadé o pentotal?

Se agarra la cabeza, sufre, da vueltas por la casa. Finalmente se sienta en el suelo, rendida.

Desde una distancia prudencial le pregunto qué pasa. Me explica que hace poco tuvo que sacrificar tres perros en un campo cercano y se quedó sin pentotal sódico, la sustancia que usa para la eutanasia animal. Que se olvidó de comprar, que cómo pudo ser tan descuidada, que todo esto es su culpa y que no puede dejar ahora a su perra sola.

—Voy a comprar —le digo.

—No se consigue en Itanagra. Tendrá que ir a Bahía.

Me encojo de hombros. No veo cuál es el problema.

—Voy a Bahía.

Una hora después estamos en el centro de Itanagra esperando el lechero que va para Salvador. Tengo las recetas que me hizo Eduarda y la plata que me dio para comprar. Son tres drogas que debo conseguir. De paso voy a ir a ver a mis amigos, a saludarlos y a llevarme la mochila grande con mi ropa. Les mandé un mail diciendo que estoy en camino, ojalá lleguen a leerlo. El lechero me deja en el Terminal Rodoviario de Salvador y de ahí me tomo un taxi al centro.

Lo que veo de camino me parece increíble. La ciudad está explotada. Hay gente por todos lados, cortes de calle, música, baile, puestos de comida. Eduarda me había dicho, pero nunca lo hubiera imaginado así. Un descontrol tan generalizado, tan presente por toda la ciudad que la única manera de no participar es irte. La farmacia donde voy a comprar las cosas está bastante alejada del epicentro del caos. Entro, salgo, es un trámite. Después le pido al taxista que me lleve a la dirección donde están mis amigos.

—Não, não, não! Imposivel!

El taxista me explica que mis amigos están en el ojo mismo del descontrol del carnaval, adentro del Circuito Campo Grande y que lo mejor que puedo hacer para llegar hasta ese lugar a esa hora es ir caminando. Le pago y le hago caso. Tardo media hora pero llego.

Es un edificio frente a una plaza. Los blocos de carnaval llegan por la calle de la derecha, rodean la plaza y se van por la calle de la izquierda. Toco el timbre. No atiende nadie. Al rato me contesta la voz de una señora. Le explico, en mi portugués rudimentario, que soy amigo del Práctico, de Doctor Paco y del Burgués Sensible. La señora parece reconocerlos. Me abre la puerta con el portero eléctrico y subo.

Carmelita es petisa, tiene unos rulos medio canosos, tetas enormes caídas y anteojos que le cuelgan del pecho. Me dice que está sola, que mis amigos están pulando como pipoca. No le entiendo pero algo deduzco por la excitación con la que habla y mueve sus brazos: mis amigos están descontrolando en el carnaval. Carmelita me muestra dónde está mi mochila grande y me indica que pase. Entro. Me pregunta si quiero algo de tomar. Le pido un vaso de agua. Hace mucho calor. Me siento cinco minutos y en eso se abre la puerta y entra, bastante ebrio, Doctor Paco.

—¡Juancho! —grita— ¡Viniste la concha bien de tu madre!

Sonrío, me paro y nos abrazamos. Doctor Pacto está exultante.

—¡Vamos Juancho carajo que hoy la rompemos! Yo les dije a los chicos que ibas a venir. ¡Cómo te vas a perder este bardo! Bancame que voy a echarme un cago y ya vengo.

Tres minutos después, vuelve. Doctor Paco siempre fue de cago veloz.

—Boludo, con los pibes estamos en un bloco re zarpado, las minas están sacadas. No son como las argentinas, que miradita, que histeriqueo, que sí, que no, acá vienen y te comen la boca. Cambiate y vamos.

Entonces empiezo a explicarle que estoy ahí para comprar pentotal sódico para sacrificar a una perra, que estoy viviendo con Eduarda, que voy a volver a Itanagra esta misma noche.

—¿Vos me estás cargando? Vamos a comer un acarajé com camarao, nos clavamos uma Skol a um real y buscamos a los chicos.

Le digo que sí pensando que puedo tomarme una birra y después tomármelas. El pentotal y el resto de las drogas las dejo con mi mochila grande.

—¿Esto es falopa?

—Es para matar perros, dejalo ahí.

Bajamos y pedimos un acarajé. Doctor Paco lo pide con camarones, yo lo pido sin, porque, explico, no estoy comiendo carne.

—Dale, pelotudo, el pescado no es carne.

Me hace reír y accedo. Me clavo un acarajé con mucho picante y camarón. Después vamos por la birra. Hace más de una semana que no escabio nada. El primer trago ya me genera una sensación hermosa y para el final de la botella estoy rebalsando de energía. Nos tomamos otra.

—Me tengo que ir, amigo.

—¿Te vas a ir sin saludar a los chicos?

Me tira de la culpa y gana. Voy a ir a saludarlos y a darles un abrazo. Tengo un rato antes de que salga el lechero. En el camino nos bajamos otras dos Skol. Tres.

Las calles de Bahía son un delirio. Pasan los Tríos Eletricos sonando al palo, la gente bailando, la gente meando en la vereda. Nadie está quieto. Hay gordas inmensas revoleando las tetas, negros petisos y flaquitos flasheando que son guerreros gigantes, mulatas con culos de roca volcánica, turistas completamente dados vuelta, y gente y más gente por todos lados. Todo se mezcla, todo suda, todo resbala.

Doctor Paco está bronceadísimo, tiene dreadlocks y se mueve como un local. Saluda gente desconocida, camina bailando al ritmo del Axé. Es el Rey del Carnaval.

Avanzar entre la gente es lento y por momentos, lentísimo. Las Skol siguen bajando. No sé cómo, pero cada vez que terminamos una lata aparece un nene de doce años con una conservadora de telgopor y nos vende otra. Estamos cada vez más lejos de mi mochila, del pentotal y de la salida de este infierno de brazucas limados.

Frenamos.

—Bancá —ordena Doctor Paco y obedezco. Él mira a la multitud como un bañero buscando ahogados.

—Ahí están —dice y me señala al Burgués Sensible y al Práctico que están hablando con dos morenas— ¡Ey! ¡Miren quién vino! —les grita.

Mis amigos tardan en reaccionar pero cuando entienden lo que está pasando dejan a las chicas y vienen corriendo a nosotros. Nos abrazamos los cuatro.

Saltamos abrazados. Gritan. Gritamos. ¡Vamos, Juancho! ¡Vamos la puta madre! ¡Vamooooo!

Cuando bajan la manija, nos explican. Doctor Paco se hizo amigo de unos negros que manejan un bloco y nos dejan andar con ellos. No pagamos entrada, pero contribuimos con las drogas o el alcohol que podamos comprar. El bloco está parado ahora y en cualquier momento arranca. Se llama Bloco Piranha. Es medio falopa, no tiene un animador reconocido y ni siquiera saben si está aprobado por el carnaval o si se metieron ahí de prepo. Son todos tambores, nadie canta.

Para cuando el bloco empieza a tocar y a avanzar por la avenida Sete de Setembro yo ya estoy bastante puesto. Soy un queso para bailar, pero no me importa. Los tambores suenan y yo me muevo con ellos. No pasan ni cinco minutos que ya estoy en cuero, con la remera en la cabeza, bailando a pleno con un montón de desconocidos: negros, mulatos, brasileros blanquitos, turistas, todo mezclado con los tambores del Bloco Piranha. Doctor Paco saca una petaca de cachaça. Dos, tres tragos de pinga y ya estamos al borde del desbarranque.

—Vamos a bailar que hay que sudar el escabio.

Ahora tomamos agua para no desmayarnos y para no pasarnos de rosca. Nunca vi a mis amigos así. Al rato Doctor Paco saca una bolsa de nylon y aspira. Yo aspiro también.

Todo se vuelve borroso, increíble y confuso. Las imágenes pasan desconectadas.

Doctor Paco a los besos con una negra de trencitas, hermosa, flaca, de rasgos muy delicados.

El Práctico tocando un tambor enorme, ojos cerrados, flasheando mambo afro.

El Burgués Sensible adentro de un círculo de tambores, bailando fuera de sí.

Todos bronceados, felices, llenos de vida.

El bloco pasa por un parque junto al mar y yo me salgo. Nadie me ve. Me tiro en el suelo. Estoy de la peluca. No puedo creer estar así y que recién sean las siete de la tarde. Le compro agua a un pibe que pasa. El flash de lo que sea que había en la bolsa se pasa rápido, ahora estoy solamente borracho.

Como puedo me recompongo y enfilo hacia la casa de Carmelita. Tardo una hora en llegar.

Cuando llego, Carmelita está viendo O Show da Fe en la tele, levantando los brazos y adorando a Jesús. Agarro mi mochila grande, mi mochila chica y chequeo que esté el pentotal y el resto de la compra. Me paro. La mochila pesa mil toneladas. Me vuelvo a sentar. Decido tomarme diez minutos para recobrar fuerzas y salir para el Rodoviario.

Me quedo dormido.

Me levanta el ruido de la puerta. Es Doctor Paco.

—Juancho, ¿qué hacés acá?

—¿Qué hora es? —pregunto, alterado.

—Las nueve.

—La concha de Dios, no llego.

—¿Te vas?

Ni le contesto. Tan rápido como puedo me pongo las mochilas y salgo.

—Pará —dice.

Freno.

—Te ayudo.

Acepto el ofrecimiento y le doy una de las mochilas. Salimos a la calle y como podemos atravesamos la marea de gente hasta llegar a un puesto de taxis.

—¿Volvés? —me pregunta Doctor Paco.

—No sé, amigo.

Cargamos la mochila en un taxi. Me da un abrazo y me dice:

—Andá. Cuidala.

Hortelã está acostada sobre la mesa de acero inoxidable. Está sedada, muy tranquila, apenas respira. Las patas de adelante cada tanto las mueve, las de atrás están muertas. Eduarda la besa y la abraza. Llora y le habla. Todo el tiempo, mientras le pone el catéter, mientras coloca la vía, mientras llena la jeringa, Eduarda le habla y llora y le dice cuánto la quiere. Cuando está todo listo, Eduarda se acerca y la abraza. Se quedan juntas un rato. Yo solo miro y espero. Eduarda finalmente empieza a presionar la jeringa. De a poco el líquido de a poco entra en el animal. Con la mano libre le hace caricias en el morro. El último gesto de Hortelã es levantar la cabeza, como pidiendo un poco más. Eduarda hunde los dedos en el pelo de la perra. Cierra y abre la mano dejando surcos de pelo despeinado, hasta que Hortelã deja de respirar.

No sé cómo está Eduarda. Cuando la perra murió empezó a comportarse como una veterinaria profesional: le sacó la vía, puso el cuerpo en una bolsa plástica y se la dio a un paisano para que la enterrara, igual que como hizo con todos los animales de Itanagra que le tocó sacrificar.

Después se metió a bañar y estuvo dos horas adentro de la ducha. Salió y se metió en su cuarto, con la puerta cerrada, pero sin llave.

No sé si quiere que la acompañe, o que la deje sola. Si quiere que me quede en la casa o me vaya.

Me acuesto en mi cama y espero algún signo que me saque de la duda. A las once de la noche más o menos, toco la puerta.

—Adelante.

—¿Puedo pasar?

—Pode —dice sonriendo, todavía con los ojos hinchados.

Camino hasta el borde de la cama. Está viendo La delgada línea roja, Justo en una escena caótica donde no se entiende qué está pasando pero uno intuye que están muriendo soldados. Me acuesto en la cama y ella apaga la tele.

—¿Querés que me quede?

—Estou horrível.

Le digo que no con la cabeza, le corro el pelo de la cara y le doy un beso. Tiene la saliva más tibia que de costumbre. Me separo y espero. Me mira, me agarra de la cara y me trae contra la suya. Me besa despacio pero sostenido, con los ojos cerrados, inspirando fuerte. Freno.

—Não pare.

Vuelo a besarla. Ella pasa los brazos por atrás de mi cabeza y ya no me deja salir. Se separa y me dice.

—Quero sentir você.

Hago caso. Voy directo a su concha y le meto un dedo. Está mojada y calentita, como si tuviera fiebre. Le toco un poco. Enseguida se tira hacia atrás y se saca la bombacha. Esta vez entra perfecto, de una, sin problemas. Su concha es estrecha, pero la pija se va ensanchando de a poco. Ella está con los ojos cerrados, sintiendo algo mucho más intenso de lo que yo estoy experimentando. Disfruto, pero lo que me vuelve loco, lo que me llena la retina es su cara en el borde del dolor y el alivio.

Se la meto hasta el fondo y ahí la dejo. Ella abre los ojos. No sé qué mira en mí, pero me encanta. Sin sacarsela, hace pequeños movimientos con la pelvis. Algo adentro suyo toca la punta de mi verga. Pasa y vuelve con cada subida y bajada. Eduarda respira al compás. Son respiraciones cortas, como un golpecito del diafragma. Me quedo quieto, dejando la pija al servicio de lo que ella está haciendo. Hasta que se detiene.

Le doy un pijazo fuerte. Eduarda se sorprende y larga un gemido más profundo. Después la meto y la saco de a poco, recorriendo el camino que abrió el pijazo anterior. Nunca deja de mirarme a los ojos. Siento mi pija crecer adentro de ella, traspasar la concha y el útero, avanzar por sus intestinos, abrirse paso entre sus pulmones, llenarle la tráquea y tocarle los ojos desde adentro. Cada metida le llega hasta el cerebro y vuelve hasta el mío. Siento su concha estrecha en el cuenco de mis ojos, carne suave y tierna acariciándome los globos oculares. Siento lazos de carne salir de mi ombligo y meterse en el suyo, la piel que se derrite de ambos lados y se mezcla, órganos manchados de sangre que buscan su par en el otro cuerpo para frotarse y quedar pegados.

No hay metida ni hay sacada. Nos movemos en bloque. Sé que voy a acabar. Lo siento nacer en el culo y crecer por la próstata, llenarme la verga. Ella larga chillidos agudos, cortos y casi sin silencio entre uno y otro.

Me aprieta con los brazos, con las piernas. Los chillidos crecen hasta transformarse en un solo grito agudo de placer y alivio que me hace acabar. Siento todo el semen acumulado salir de adentro mío, abrirse paso por la uretra, rascarme la punta de la pija desde adentro. Y las réplicas que terminan de largar todo lo que había adentro mío.

La beso. La abrazo y llora. Con mi pija todavía adentro, todavía parada, todavía chorreando, llora y me abraza.

Inspira fuerte y logra contener el llanto. Se separa, me da un beso y se va al baño.

Voy al único ciber de Itanagra. Tengo dos correos importantes. Uno de mi mamá que me dice que me anotó en las materias que yo quería de la facultad y otro de Doctor Paco, diciéndome que el carnaval terminó y que se fueron Ilha de Boipeba a relajar un rato antes de arrancar el regreso. Son 4.200 kilómetros hasta casa y los bondis tardan, si no parás nunca, cincuenta horas. Es lo mismo que viajar de Lima a Buenos Aires. Y mil kilómetros más que ir desde la casa de mis padres hasta la Antártida.

Algo en esos mails activó mi deseo de volver a casa. Casi no había pensado en Buenos Aires, pero ahora llego a lo de Eduarda y no puedo hacer otra cosa más que armar la mochila.

Ella entra desde el jardín y me ve doblando la ropa.

—¿Se va? —pregunta.

—Sí. Tengo que empezar la facultad.

—Claro… Entiendo. ¿Lo ayudo?

Eduarda dobla la ropa conmigo y charlamos mientras hago la mochila.

Cuando está todo listo cerramos la puerta con llave y cogemos. Después nos bañamos y me acompaña hasta el lanchonette donde para el lechero.

Caminamos en silencio, de la mano, con Victor, que nos acompaña. El perro va en la suya, oliendo a otros perros y esquivando los pocos autos que circulan.

Nos sentamos sobre la mochila, afuera del lanchonette. Victor hace lo mismo y se echa en el suelo.

—Vou a sentir sua falta —dice.

—Yo también.

Nos damos un beso y esperamos en silencio, de la mano. El bondi llega. Cargo la mochila.

Le doy otro beso largo. Eduarda está haciendo fuerza para no llorar.

—El año que viene vuelvo.

—Cale a boca.

—En serio. Te visito y después voy al carnaval.

Eduarda me mira con los ojos cargados. No me quiero ir. Nos quedamos callados hasta que Víctor ladra y corta el momento.

—Ta bom. Ta bom. Agora, voce vai embora.

Le hago caso y subo. Desde arriba la saludo y los veo alejarse, a Eduarda y su perro, hasta que el bondi toma la primera curva.