Rubén Alberto de la Torre, en el hampa alias «Beto» o «Chicato», está por disparar. Tiene una frialdad que aterra. Su pulso de hampón se construyó robando bancos, financieras y blindados vestido de etiqueta, disfrazado de médico, policía o mendigo ciego, y siempre con su metralleta o su Magnun calibre 45.

Pero ahora no tiene tiempo para máscaras. Está con boina y a cara descubierta. Nunca lo vi así: en acción, con una pistola. Dispuesto a matar.

—¡Quietitos o se arma la podrida! —grita.

Frente a él hay un hombre y una mujer. Beto los hace tirar al piso. Hay un gesto que se forma en su cara y baja a la mano hasta volverse una acción. Va a disparar, es inminente.

Pero en ese instante en el que el dedo y el gastillo se funden como el acero del arma, se escucha:

—¡Corten!

Es la voz del cineasta y guionista Bruno Stagnaro, autor de la serie Un gallo para esculapio, que retrata una historia cuyo universo es la calle y los ladrones de blindados.

Beto sonríe. Se relaja. Escucha unas indicaciones. Me le acerco, pero dice:

—Esperá que estoy laburando. Quedan dos escenas más.

—Beto, es un segundo.

—No puedo. Esperáme fuera del set.

Lo maquillan, le acomodan el micrófono. Rodeado por las asistentes, saca pecho. El lugar es una especie de salón lleno de camarógrafos, sonidistas, apuntadores, técnicos, actores y representantes.

Enseguida una mujer de la producción me trae un papel: «Amigo, esperáme en el bar de enfrente. Beto».

Una hora y media después, sigo esperando a Beto en el bar. Es tarde. Ya tomé dos vasos de Fernet. Hasta que Beto, al fin, aparece cambiado, sonriente. Le hago señas pero no me ve. Contempla las mesas como si mirara un barco lejano en alta mar. Siempre fue así. Su miopía es una de sus marcas registradas. En el «robo del siglo» —que fue el 13 de enero de 2006 en el Banco Río de Acassuso— le apuntó a uno de sus cómplices, al líder, porque al verlo con gorro, peluca rubia y lentes pensó que era un cliente del banco. Años atrás robó otro banco y al salir pasó de largo el auto donde lo esperaban los compañeros justo cuando venía un patrullero. «Este loco va a enfrentar a la cana armado, qué huevos», pensaron sus compinches. Pero no: Beto se dio cuenta, reculó y se subió al coche. No había visto a la Policía ni al auto con sus compañeros.

—¡Beto! ¡Acá! —le chisto.

—Ah, boludo, no te había visto.

—¿Te fue bien?

—Sí, dicen que la rompí. Eso te lo debo a vos, que me recomendaste para el papelito. ¿Querés ser mi mánager? Te hablo en serio, boludo.

—No, Beto. Gracias.

—Como quieras. Dicen que me tengo que afiliar como extra, pero me voy a asociar como actor, si hasta tuve diálogos. Aparecí con Julieta Ortega y Luis Luque, ¿qué me contursi?

—¿Qué personaje hiciste?

—Un gendarme corrupto hijo de puta.

—Qué raro que llamen a un ladrón para hacer de cana.

—Hago cualquier papel, hay que ser profesional. ¿Por qué querías hablarme con urgencia?

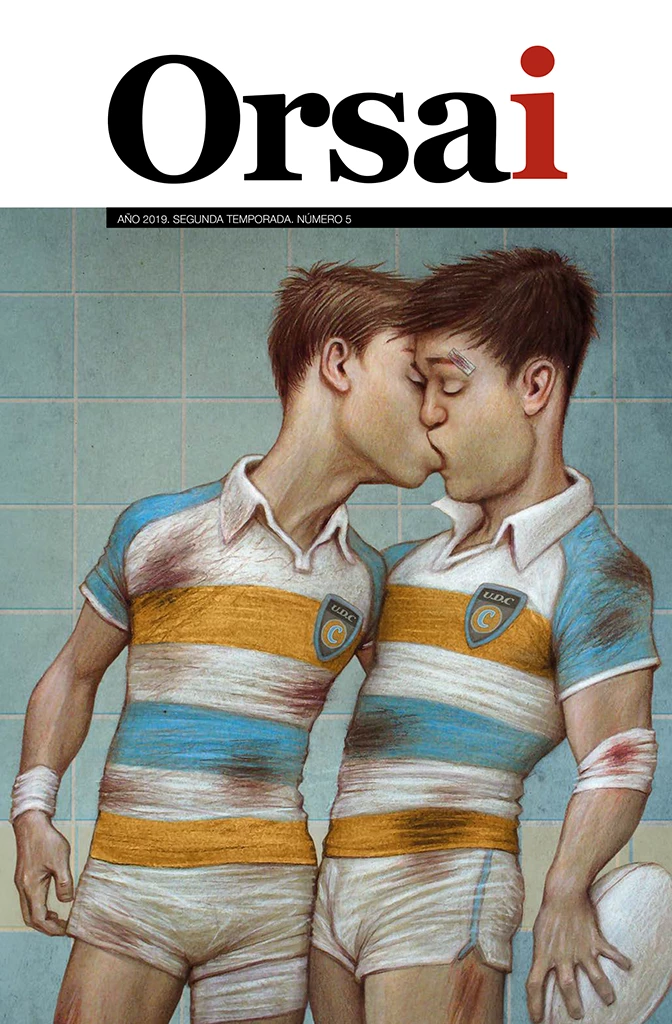

—Necesito que me des una mano. Estoy armando una nota para la revista Orsai. La idea es reunir a ladrones retirados y emblemáticos de la Argentina. Y hablar del delito de ahora y el de antes.

Beto mira para los costados. En el bar hay pibes que toman cerveza y juegan al billar, jubilados que se divierten con el ajedrez y dos mujeres que toman el té.

—Sí, ahora los tiempos son otros. Pensar que acá en una época se juntaban la yuta por un lado y los chorros por otro. Un día le robé los palos de billar a un japonés. La cana venía a hacer inteligencia. Acá dicen que venían los Redonditos.

—No te vayas de tema. ¿Qué pensás de la propuesta de la nota?

—Es buena idea armar un debate del sindicato del hampa. Ya no se puede robar. Ahora te filman desde que salís hasta que entrás en tu casa. Hasta reconocimiento facial hacen. Rompieron la intimidad del ladrón. Lo desnudaron. Lo mejor de robar era que nadie te viera.

—Es como el fin del ladrón de raza o analógico.

—Y sí, la tecnología nos complicó a los chorizos… Ya le buscarán la vuelta los que crecen con ella, y sino a masticar rejas nomás.

Beto mira al mozo y pide un Campari con una picada de jamón crudo, queso, pan y aceitunas. Desde que salió de la cárcel (purgó una condena de ocho años por el robo al banco Río), no volvió a delinquir. Jura que no tuvo ofrecimientos y que se dedicó a las actividades legales. A comprar y vender autos, a alquilar un departamento que heredó de su padre y a la escritura: escribió un libro sobre el asalto.

—¿Extrañás robar?

—Claro que extraño, era un orgasmo para mí.

—¿A pesar de ese dicho de que «el destino del ladrón es morir de un balazo»?

—Eso es puro blablá. Casi nadie quiere quedar tirado en el asfalto. Los pocos compañeros que eligieron ese final hoy son polvo en tumbas sin flores ni lápidas.

—¿Vos cómo querés terminar?

—Como un ser normal rodeado de familia y afectos. Todo lo demás es un verso para hacerse los malos. Hasta en los buzones donde fui a parar más de una vez y donde van los indomables hay palabras y frases escritas para las madres, las mujeres, los hijos…y para Dios, obvio. Hasta el más taura espera su día de visita. A mí no me la contés. Una psicóloga dijo que yo robaba porque me sentía solo y había perdido a mis afectos. Y que el delito era mi familia. Una burra.

—Nietzsche dice que el delincuente es el hombre fuerte en circunstancias adversas…

—Sí, lo leí en Sociales, cuando estaba en cana. Y también leí El Suicidio, de Durkheim.

—¿Les dan de leer El Suicidio a los tipos encerrados?

—Sí. No creo que nadie se haya matado después de leer un libro. Pero eso que decía Nietzsche es tal cual. El que no es fuerte, en una circunstancia adversa se suicida o busca la muerte con la falopa o lo que sea. Se deja morir. El que es fuerte, en cambio, le hace frente a la cosa. Pero eso no quita que haya dolor, lágrimas y sufrimiento en el camino.

Siento que el clima de la charla con Beto va hacia donde quiero. Es número puesto para la idea de la nota. Es un ladrón atípico: sabe expresarse, escribe, leyó y tiene experiencia. Y eso que su primer delito lo cometió a los doce años, cuando vivía en Constitución. Todo desde ahí fue una carrera ascendente en el mundo delictivo, como si el primer robo hubiera sido la inocencia perdida. Robó fábricas, bancos, empresas, camiones de caudales, financieras. Se transformó en un hampón de raza que hasta solía vestirse de traje y corbata.

—Muchos testigos me reconocían por mis ojos azules. Un día la cajera del banco, según me dijo mi abogado, declaró: «Lástima que el de ojos azules no me invitó a salir». Pero ahí lo que queríamos era plata. Plata o mierda. La joda venía después —dice Beto.

—Todo eso que contás, Beto, es ideal para el artículo. La idea es que lo charles con otros miembros del hampa. Tipos que se retiraron o piensan que se acabó una era. ¿Cuento con vos?

—Dale, ¿pero con quiénes sería?

—Vitette, el Gordo Valor…

—Vitette no me puede ver. Me dice Delator en vez de De la Torre porque mi ex nos mandó en cana.

Su ex, Alicia Di Tullio, delató a su marido y a sus compañeros. Todo comenzó el día que la banda debía acondicionar la camioneta con la que debían fugarse en conexión con una alcantarilla: iban a agujerear el vehículo —para que ese buraco empalmara con el desagüe— en el garaje de la casa de De la Torre. Pero sus cómplices se sorprendieron cuando apareció Di Tullio para invitarlos a comer fideos. «Confíen en ella», pidió Beto. Pero se equivocó: Di Tullio los señaló ante la Policía. Las razones de su delación podrían haber sido dos: un apriete de un comisario pesado o un despecho porque Beto se iba a fugar hacia Paraguay con el dinero y las joyas, pero también con una joven.

—¿No hay manera de zanjar las diferencias con Vitette?

—Si yo contara algunas cosas… pero no ando en el puterío. Y Valor no sé, es medio chanta el personaje que le armaron. Se hace cargo de hechos que no fueron suyos. Hasta dudo que haya robado. La prensa le armó un cartel gigante al Gordo. No es mal tipo, pero… las malas lenguas dicen que fue cana. Yo no creo. Si podés, evitáme posar con él. Ni líder de la superbanda fue. Yo estuve en la superbanda que robaba bancos y blindados y andábamos calzados hasta las bolas. El verdadero capo fue mi amigo Pedro Tato Ruiz. Ese sí eligió morir de un balazo policial. Pero antes dijo «mátenme, pero yo me llevo a uno de ustedes» y se cargó a un poli.

—¿No hay forma?

—Aparecer en una foto con ellos es medio cachivache…

—No es una foto. Es una charla. La foto es sobre el encuentro.

—¿Pagan algún cobre?

—No.

—Bueno, lo hago por vos. A cambio del papel en alguna serie. ¿Me conseguirás algo en El marginal?

—¿Te pensás que soy representante de actores?

—Dale, no te ermitañés. Andá, yo pago la cuenta. Ah, ¿quién haría las fotos?

—Quizá Nora Lezano. Hizo las mejores fotos de Charly, Cerati, Calamaro.

—¿Está buena?

—Sí. Pero no tiene nada que ver, Beto. No seas machirulo.

—Cierto que ahora hay que cuidarse con lo que uno dice. Hablando en serio, me interesa que me haga una foto. Pero mirá que un ladrón no es lo mismo que una estrella de rock. Decile eso. Pero en cuero puedo posar. Tengo un tatuaje de San la Muerte muy bueno. Puedo aparecer en cuero.

—Dale, Beto. Nos vemos.

Me estoy yendo, pero cuando voy a salir entra al bar y me intercepta el poeta y actor Fernando Noy, símbolo del under de los ochenta. Referente junto a Batato Barea, Alejandro Urdapilleta y Humberto Tortonese de una camada de artistas que brilló en los escenarios porteños. Noy —que hoy es declamador, actor de cine y de teatro, monologuista y escritor— conoció a algunos ladrones en el set de El ángel, la película inspirada libremente en el asesino Carlos Eduardo Robledo Puch, el ángel de la muerte que mató a once personas en 1972. Después, en el avant première, se encontró con más: el Gordo Valor, Fernando Araujo (líder del robo del siglo) y otros rufianes que no pueden ser mencionados, todos repartidos en las varias salas en las que se proyectaba la película —de modo que casi no se cruzaron entre ellos.

Ahora, en el bar, siempre curioso, Noy me agarra del brazo y quiere saber:

—Quédese hijo mío. ¿Con quién bebía? Lo espié desde la ventana y usted ni se dio cuenta. ¿Quién es ese peladillo con ojos celestes? Presentemeló.

—Es ladrón.

—¿Ladrón? Venga conmigo a la mesa.

Nos sentamos.

A Beto no le molesta la presencia de Noy. Todo lo contrario. Le gusta sociabilizar. Fue a dos fiestas: una por el rodaje de El ángel y a otra por Un gallo para Esculapio. Tiene fotos con Ricardo Darín, con Toto Ferro —que encarna al asesino de rulos rubios— y con Cecilia Roth.

Noy pide un té de hierbas y va al grano, con voz seductora:

—¿Usted es ladrón? —pregunta a Beto, que sonríe ante la manera de gesticular y hablar de Noy, que es un vendaval de palabras y movimientos. Es como un narrador que abre siete puertas en un mismo relato, nombra decenas de personajes y de situaciones, y al final cierra cada puerta y pone el punto definitivo.

—Eso dicen. ¿Y usted?

—Dicen que soy poesía. Pero soy actriz, cantora, poeta, poetisa, declamadora. Y adoro a los ladrones.

—No es el primero que me lo dice, señor.

—No me diga señor. Ni señora. Prefiero señorita. O La Noy. Pero hablemos de usted. Los ladrones además de fascinantes son devoradores. Robar y robar y robar es como embriagarse de lo ajeno y lo prohibido. El acto de robar sin causar daño es tan dulce, suave… es poesía pura.

Beto mira hechizado a Noy, que no para de monologar, como si un rayo poético hubiese caído sobre él.

—Querido Betoide. Amo a los ladrones porque deshacen lo prohibido. Y está todo prohibido porque si no seríamos demasiado felices y ellos —los aburridos— quieren que los seres vayan a trabajar, tengan hijitos, esposas y todo el horror de los mandatos malditos. Maldigo la palabra hogar y todas sus consecuencias, menos padre y madre. Maldigo la palabra trabajo, menos poema y prosa y pantallas. Maldigo el trabajador con su sueldo ensangrentado. Bendigo a Beto el ladrón con sus ojos de oro hipnotizado. Pero no me mire: mejor no sufrir dos veces el mismo crimen. Tengo alta la presión, sólo voy a prisión si es con Beto Gold. La trampa celestial, esa cadena luminosa, usted, querido Beto, que es la reencarnación de Yul Brynner. Y cuando se pone el gorro de cuero verduguil es Max von Sydow. Ladrón hechizado por el poeta, la vida es una teta. Y usted, Beto, fulmina y da vida con esos ojos como agujas de cobre filmando en secreto.

Beto aplaude y abraza a Noy, como si fueran amigos de toda la vida.

—¿Usted qué consejo me daría para actuar o hablar como usted? —lo interroga Beto.

—Ay, hijo mío. ¿Vio que lo que dije parecía escrito? Es como una bala que me atraviesa y destella poemas inmediatos. Mire, con respeto, Beto, lo amamantaría con mi oficio declamatorio para darle mi saber. Pero usted no es ningún bebé de pecho. Los poetas, o las poetas como yo, amamos a los ladrones. Somos uno. Le voy a contar una historia. Fui amigo y compañero de Batato Barea, el mejor de todos nosotros. El rey del under, que en paz descanse mi querida deidad que sabía hasta el día que iba a morir. ¿Sabe una cosa? Batato iba a la cárcel para hacer el amor con hombres presos. Era muy puto, digamos. Hay un mecanismo que si te piden como amigo o como cliente podés estar. Y él iba a ver a uno que además le pagaba, hasta que un día descubrió espantado que era el mismo del recorte del diario viejo con el que estaban envueltos una docena de huevos. Era un asesino tremendo. Allí sí tuvo terror. Igual siguió yendo con otra loca que murió quemada viva en España por haber agregado tres ceros a un cheque con el que le pagaba sus servicios sexuales otro demente criminal que terminó asesinándola. Le juro que yo había presentido eso, es más… recuerdo la frase: «Morirá quemada por el ron que antes tanto brindó». Salió en todos los diarios, pero jamás encontraron al tipo, que huyó para siempre. Esa mujer era la que se había operado las tetas con Batato.

Mientras escucho, siento que la idea de juntar a los ladrones va a ser casi imposible. Los dejo hablando solos. Camino a casa, llamo y les mando mensajes a diez ladrones que podrían ser parte de la producción. Son expiratas del asfalto, estafadores y asaltantes de bancos, financieras, fábricas y blindados.

Como ejemplo pongo a Julián Zalloechevarría, uno de los miembros de la banda del robo del siglo. Lo llamo y su respuesta es tajante:

—Sólo si ponen mil dólares.

—Julián, no hay un mango.

—Entonces no. Me llamaron de una revista de Estados Unidos y me ofrecen el doble.

—Te lo pido como favor. Del mismo modo que me pediste que declare cuando a tu hijo lo metieron preso.

—¿Me lo echás en cara? Mal, amigazo. Además fotos se sacan los famosos.

—Ok. Nos vemos.

Otro tachado en la lista.

La producción, a esta altura, es un fracaso. No sé qué decirles a los editores. Me venden como el escriba del hampa (apodo maldito impuesto por Andrés Calamaro), pero no consigo que los ladrones acepten mi propuesta.

Se me ocurre tratar de amigarme con Luis Mario Vitette Sellanes, el hampón retirado que negoció con el Grupo Halcón el día que trescientos policías rodearon el banco Río de Acassuso. Está enojado conmigo porque íbamos a escribir un libro a dúo sobre una historia que le había ocurrido, pero no cumplí con los tiempos. Para acercarme a Vitette le pido ayuda a Fernando Araujo: el líder del increíble robo al banco Río; el que ideó el túnel, la huida en dos gomones y la frase «Sin armas ni rencores, en barrio de ricachones, es sólo plata y no amores». A él también lo intento convencer para esta producción, pero me dice: «Imposible. La virtud se cocina a la sombra».

A cambio, intenta amigarme con Vitette. O al menos logra que me atienda el teléfono. Lo llamo.

—Estoy dolido como amigo, pero lo perdono —me dice Vitette.

Luego me cuenta que está entusiasmado con la película del robo —que está rodando Ariel Winograd— y con que su papel sea interpretado por Guillermo Francella.

—Tuve una larga charla con él —dice—. Pero lamento que no podré decirle nada porque ya no confío en usted, tendrá que ganarse otra vez mi confianza. Y le anticipo que conseguí otro periodista para que me escriba la historia, usted se la perdió.

Corto con la esperanza de que el lazo se recomponga lentamente. Pero a los dos días publico una nota sobre el filme del robo, y sobre las peleas y los rencores que hay entre algunos miembros de la banda, y enseguida Vitette me ataca por twitter, sin que la razón quede clara. «Palacios es una prostituta, una deshonrada, un traidor, un coimero que cobró de la Casa de Papel para hablar mal de la película de la que quedó afuera», escribe. Luego, pero antes de bloquearme en WhatsApp, me manda un mensaje lapidario: «No quiero verlo nunca más, esta vez va en serio». No me queda claro el motivo de su enojo. Además, jamás atentaría contra una película basada en mi libro.

Lo insólito es que en paralelo le envía un mensaje a Andrés Calamaro en el que dice: «Tenga cuidado que la prostituta de Palacios lo va a traicionar». Pero Andrés minimiza la contienda: «Entiendo a la camorra uruguaya, la conozco, es explosiva, pero cuidemos a nuestro escriba del hampa».

De todos modos, si Vitette hubiese aceptado habríamos tenido un problema: la producción tendría que haberse hecho en Uruguay, adonde fue expulsado desde la Argentina.

Vitette Sellanes es de esos tipos que no necesitan estar armados para intimidar. Tampoco le hace falta medir un metro ochenta ni ser musculoso. Es una mezcla de Humphrey Bogart e Isidorito Cañones. A sus compañeros nunca les molestó su perfil alto y caricaturesco, ese que lo llevó a decir que se hizo un entretejido y se alargó el pene para seducir mujeres. Sus amigos le decían Marito, pero el gran robo terminaría catapultándolo a la fama con otro alias: El hombre del traje gris, porque así estaba vestido el día del robo.

A los 65 años, Marito no parece una persona de este tiempo. Es como si lo hubiesen trasplantado desde los años cincuenta a este siglo. En esa época hubiese sido un bandido con sombrero y mocasines; una especie de Pibe Cabeza, el malandra legendario que fue interpretado en cine por Alfredo Alcón. Aunque se hizo famoso por su altanería e histrionismo, siempre me dio la sensación de que ése era un personaje que hacía para la prensa. En el fondo, como él mismo dijo varias veces, era un hombre triste. Un ladronzuelo nostálgico que hablaba de sí mismo en tercera persona, como los dementes o los ególatras. Toda su vida había luchado contra su formación familiar y católica para ser lo que terminó siendo: un ladrón. En el camino vivió un tiempo de sexo, drogas, timba y rock and roll. Y se enamoró de una mujer que lo bancó en las malas, pero murió cuando él empezó a levantar cabeza. «Yo robo para ser, no para tener», era su frase de cabecera. Y seguía: «A mí veinte palos no me dan lo que me da entrar en una casa, llevarme una estatua, bajar trepando desde el piso dieciocho, que se me caiga y verla como revienta en la vereda y sentir que me podría haber caído yo. Eso no me lo dan veinte palos. Puedo parar cuando el cuerpo no me deje trepar más una pared».

Contra esa imagen perfecta choco ahora, en mi última charla con Vitette. Transcribo la parte final:

—Prostituta barata.

—Mario, no me faltes el respeto.

—Prostituta deshonrada.

—Lamento haberte inflado tanto.

—Inflada está usted, prostituta regalada.

—Hasta puse que estudiaste teatro para negociar con la Policía…

—Prostituta amenazadora.

—¿Tenés algo con las prostitutas?

—Prostituta fea, gorda y sucia.

Y Mario corta la llamada.

Lamento haber perdido un vínculo. Con Mario teníamos algo. Nuestros pequeños hijos se habían conocido y habían jugado, al punto de que él bromeaba con que en el futuro seríamos consuegros. Mi hija Charo había paseado con él en triciclomotor. Y el día de su boda él había entregado mi libro como souvenir.

Adiós, Marito. Sumo un caído en la lista de mis amigos ladrones, y lo hago citando a tu enemigo Eduardo Feinmann: «Que dios me perdone. Uno menos».

En mi agenda tengo los teléfonos de treinta y dos ladrones. Los conté. No todos merecen estar en la producción. Pero unos quince califican bien. Uno de los primeros candidatos en los que pensé es el Gordo Luis Alberto Valor, de 67 años, el famoso ladrón de bancos y blindados que se convirtió en una leyenda del delito. Valor es mi figurita repetida. Lo conozco desde hace quince años, cuando pocos periodistas lo mencionaban, y hasta lo ayudé a organizar festivales del Día del Niño en la cárcel y lo alenté a escribir sus memorias. Pero ahora no me atiende.

Le dejo mensajes a su mujer, Nancy.

No recibo respuesta.

Vuelvo a llamar.

Me atiende una voz de hombre que desconozco:

—Hola, el señor Valor está ocupado. Está dando una entrevista a un medio italiano, llame mañana. Aunque no sé si lo va a poder atender porque está escribiendo el guion de su película.

No quiero preguntarle a ese hombre quién es por temor a que me responda: «Su mánager». Valor llegó a tener representante y planeaba abrir una cadena de restaurantes con su nombre (Gordo Valor), al que registró como marca. Pero entiendo que eso no prosperó.

Vuelvo a llamar al otro día. Y nada.

En los diarios, leo: «Valor escribe película sobre su vida: Calamaro sería su guionista».

Vuelvo a llamarlo y le dejo mensajes. Me siento el despechado de esta historia. Hasta que logro que me atienda.

—¿Hola amigo, cómo andás? —me pregunta el Gordo.

—No te olvides de los que estuvimos siempre —le digo, y a esta altura me siento el mafioso desplazado por el jefe del clan, o peor aún: el mafioso fiel pero sin luces que es reemplazado por el nuevo, por otro mafioso ambicioso y joven que seguramente traicionará a El Padrino.

—Vos estás siempre, amigo —me dice Valor—, ¿en qué andás?

Le hablo entonces de la propuesta de Orsai. Reunir a varios miembros del hampa para hablar del delito a la vieja usanza, y coronar ese encuentro con una producción de fotos.

—Me gustaría que estuvieras ahí —concluyo.

—Ando con poco tiempo.

—¿En qué andás?

—Escribiendo el guion. Fuiste mi mentor literario y ahora no puedo parar. Espero que Andresito Calamaro se sume y armamos un equipo mejor que la superbanda.

—¿De dónde sacaste esas palabras?

—¿Cuáles?

—«Mentor literario».

—Ah, mi encargado de prensa me dijo que lo diga porque garpa, vistes (sic).

—Sólo te pido un encuentro, una entrevista conjunta y una foto con otros ladrones.

—¿Quiénes?

Le menciono todos los nombres que se me ocurren.

—Preferiría solo —responde Valor—. Donde hay más de dos es para quilombo. No es por hacerme la estrella, vos sabés que hicimos muchas notas juntos. Hasta una vez me pusiste un habano, un sombrero y la remera de Don Corleone.

—Sí, la que puso Tinelli en su Twitter anunciando que vas a hacer la película con él.

—¿Estás celoso? Si vos vas a estar en la peli.

—Nunca te pedí nada, Luis. Es solo una nota y una foto.

—Dejá que lo piense. Solo sí, pero con otros es complicado. Y no creas que te dejé arafue de la película. Vos estás en todo lo que yo haga. Siempre desde lo legal, nocierto. Aunque a veces haiga (sic) distanciamientos. Abrazo, amigo, te quiero mucho a vos y a tu nena. Tengo un perrito para ella si querés. Te dejo porque tengo visitas. Te quiero y nunca te desagilés.

A la mayoría de estos ladrones se los presenté a Andrés Calamaro. A otros los conocíamos los dos. Eso me unió a Andrés: las tertulias bandidas. Hablábamos de golpes, libros y personajes, y los ladrones escuchaban las canciones de Andrés. De todas, adoraban Tuyo siempre («este viaje es mejor hacerlo solo») porque la entendían como un himno al ladrón que se va a robar y no sabe si volverá, y cantaban La libertad como una oda a eso que algunos perdieron.

Una tarde, Andrés me compartió un texto inspirado en los ladrones que conoció en su vida y en la forma que tenían de robar. Después llegaron más escritos. Por esos días —desde enero de 2018 a mayo de 2019— Andrés escribía sin parar. Hasta cuando despertaba de una pesadilla o un sueño, en vez de ir al baño a mear iba a su computadora a escribir lo que había visto mientras dormía. Lo hacía con tal vehemencia que rompió varias teclas de su máquina. No importó. Andrés es una máquina de escribir en sí mismo. Le gusta escribir mirando su pileta en el patio, a veces regada de pétalos, con el cielo gris y una pistola descargada a mano que una vez le regaló un bandido retirado.

Cuando le cuento la idea de reunir al hampa en un galpón, le encanta. Y manda un texto sobre sus primeros amigos delincuentes, Enrique «el gallego» Martínez y Raúl «el gordo» Lezcano, ambos muertos un 31 de diciembre. Después de enviármelo, Andrés me pregunta si quiero conocer al único pistolero sobreviviente de su relato. Justo es el día de su cumpleaños. ¿Aceptará ese bandido formar parte de la producción de Orsai? En todo caso, podría reclutar en ese cumpleaños delincuencial a algún rufián que quiera no solo hablar, sino también aparecer ante las cámaras.

Para ponerme en clima, Andrés escribe un texto con el título «Soldati soy yo», que tiene —entre otros— el tramo siguiente:

«En Soldati mi vida cambió para siempre, y sigue cambiando gracias a la intervención de esta forma insólita de leal amistad. Había encontrado hermanos. A nuestros nietos les vamos a contar que somos amigos, y pasábamos los viernes juntos, como seguimos juntos en los cumpleaños y el día del amigo.

Una tarde fuimos a hacer una transa a la villa de Bajo Flores, yo estaba fumando heroína, los amigos pensaron que estaba fumando base, y me llevaron por los pasillos de la villa a ‘La Casita del Horror’, un fumadero de gente amigable. Compartimos latas y chinos, vomitamos… Hicimos bromas sobre un posible secuestro ‘de Calamaro’. Me hubiera quedado a vivir. Ya estaba pensando en llevar las grabaciones a aquellos ranchos. En aquella oportunidad le dije a un amigo hampón que estaba aburrido de la ostra musical, y quería salir a delinquir. Pero él me explicó su punto de vista: lo que yo quería en verdad no era robar, sino sentarme en la misma mesa que los bandidos. Cosa que finalmente ocurrió. Mc Mafia se sienta a mi mesa».

Y yo voy a sentarme con ellos. Nunca había ido al cumpleaños de un ladrón. Pero acá estoy, bailando Los Charros agarrado de las manos de un exladrón de bancos de 65 años. Se suman otros pistoleros a la pista. No hay una mujer en cien metros a la redonda. Así nació el tango, pienso: bailado por tipos cuchilleros que debían varias muertes. El robabancos se ríe, yo también. Antes de terminar la canción, me hace dar una vuelta y me apoya. Todos aplauden y se ríen a carcajadas. Hacen selfis, los que quedaron sentados a la larga mesa graban con sus celulares y sacan fotos que luego subirán a sus cuentas de Facebook.

—Esto antes no era así. La tecnología llegó para contaminar todo. Un chorro de raza debe ser invisible, ahora todos quieren aparecer en la foto —me dice un viejo de unos 75 años que jura haber robado con el famoso ladrón de bancos Pichón Laginestra.

El cumpleaños es ahora una mezcla de gritos, susurros y anécdotas. Dos hombres lloran abrazados. En la puerta hay otros treinta tipos. Desde afuera parece un velorio. Hasta que para una camioneta de la que baja un hombre calvo, gordo y con lentes negros. Debe andar por los sesenta. Llega hasta el que cumple años y le dice:

—Esto es para vos. Espero que sea de tu talle, no tiene cambio.

El ladrón abre la caja y saca un pistolón dorado.

—Uno de esos tenía Juan Moreira —le dice el gordo.

Al rato llega el amigo más famoso del agasajado: Andrés Calamaro. Le piden autógrafos, fotos, que cante. Andrés es gentil con todos. Uno de ellos, cuyo nombre mantendremos en reserva, inspiró una canción delincuencial llamada «El bocho de la zurda» y compuesta por Calamaro junto a su amigo Jorge Larrosa. En medio del cumpleaños, Andrés la canta a capela. La canción termina con la frase «¡Los chorros también piensan!» y logra el aplauso entusiasta de todos los invitados. Después de cantar, Andrés se queda unas horas charlando hasta que se retira, temprano.

Me quedo hablando con el mentado Bocho de la Zurda, con Beto de la Torre —uno de los invitados— y con el agasajado.

—Andresito es un crack. Nos dio un lugar, nos metió en canciones, le encanta escuchar nuestras historias y escribirlas. A nosotros nos gusta su música, su humildad y amistad de fierro. Por él damos la vida —dice el agasajado.

—Es de los nuestros —dice Beto.

—Y vos sos artista ahora, Beto —dice el Bocho—. Pero no podés ser actor. Estás tirando todo por la borda.

—Es para hacer carrera, y además aparecen admiradoras —responde Beto y todos ríen.

—En eso, Beto es imparable —dice el Bocho.

—Beto ya colgó las armas, él puede —dice el agasajado—. Pero pobrecitos los muchachos que roban y caen en cana y quieren fama. Y cuentan todos sus hechos, hasta los que cometimos nosotros, que ya los olvidé. El verdadero ladrón no existe para el sistema. Es una falla del sistema. Tiene que ser anónimo. Es ver y no dejarse ver.

—Ahora me va salir otro papel más en la película del robo del siglo —dice Beto.

—¿De qué vas a hacer? —le pregunta el Bocho.

—De guardiacárcel.

—Nunca de chorro. Cómo te gusta el uniforme —lo chicanea el agasajado.

—Sí, es el morbo. Chorro ya fui en la vida. En la ficción te actúo de lo que nunca fui.

—Pero vos, Beto, has llegado a chorear disfrazado de cana, es un berretín que te quedó —le dice el Bocho.

—Recuerdo el día que en Historia de un clan intentaron que la Garza Sosa tuviera un bolo como policía. Se ofendió y se retiró del set. «Cana nunca», dijo —acoté.

—Pero es ficción —dice Beto.

Los ladrones beben vino, el resto se va o deambula por el lugar.

El agasajado toma la palabra:

—Ustedes saben que hay muchachos confundidos. Que se la creen. Que piensan que por robar un banco hicieron una obra de arte. Artista es Goya, no un chorizo. Pero a Andrés un día un ladrón le dijo que su meta era dar un recital que convocara más gente que la que convocó Andresito. ¿No es una falta de respeto? El mejor ladrón es el que no muestra la cara, la billetera ni el DNI. Igual yo a veces me arrepiento. Una vez estábamos por cortar a un camión que traía cobre. Estábamos debajo de un puente, listos para dar el zarpazo. Con tutti. Y de repente veo a un papá de la mano de su nena, en delantal, los dos de condición humilde. Pero estaban felices. Y ahí pensé que yo nunca había llevado a mi piba a la escuela, y que ahora estaba ahí, con los ojos llenos de lágrimas, a punto de robar mucha guita. Esa imagen me quebró…

—¿Y qué hiciste?

—Nada. Cortamos al camión y nos llevamos una fortuna.

Antes de irme, le propongo al Bocho que nos veamos en cinco días en el bar La Academia. Acepta. Y dice que irá con otro viejo ladrón que nunca salió en los diarios.

—Sus hechos sí —dice el Bocho—, pero él no.

Estoy rodeado.

Aun ahora, no escribo solo. No hablo de fantasmas ni de voces en mi mente. Ni de esa frase trillada en la que nos refugiamos los que nos gusta decir que escribir es un acto íntimo y clandestino en el que nos dictan párrafos Dios, el diablo, la virgen, los sueños, la ausencia, los antepasados o algo que vuelve a esta vida como un karma.

No escribo solo porque en esta mesa del bar La Academia están sentados dos ladrones. El Bocho a mi lado. El otro —un pistolero—frente a mí.

TODO ESTO ES SANATA.

Eso que está en mayúscula no lo escribí yo. Lo escribió el Bocho. Ahora se ríe. Dice que apague la computadora, que parezco un oficinista.

UN CAGATINTAS, vuelve a escribir el Bocho.

—Un oficinista o el secretario de un juez que interroga —completa, hablando—. O algo peor: un rati que toma la denuncia.

Le hago caso y cierro la computadora. Escribo en una libreta. Los dos ladrones me cuentan —o dictan— algunos de sus secretos. En los ochenta, dicen que el Bocho usó a un bebé como escudo para salir airoso en una toma de rehenes. Los policías le decían: baje el fusil, baje el fusil, baje el fusil. Pero el hampón siguió abriéndose paso con el fusil y el bebé, que lloraba sin consuelo. Nunca supe —no me animo a preguntar— cómo terminó ese episodio. Pero sé que ese bebé hoy tiene treinta y tres años.

Ese mismo hombre, en los noventa, sacó una metralla del asiento del acompañante de un auto mientras su cómplice doblaba y los billetes caían a la calle, y asomado desde la ventanilla apuntó y disparó al patrullero que los seguía. Los policías salieron por el aire y la patrulla chocó contra una fuente de agua.

El otro malandra —el pistolero, que está frente a mí— robó bancos, blindados y financieras. Tiene más boletas que caídas a la cárcel. Y cayó preso más de siete veces. Dos de esos crímenes salieron en los diarios. A un tipo que le debía guita sucia le clavó un destornillador en el ojo. «Le hice pin, pun, pam y el tipo se desplomó agarrándose el ojo», cuenta y bebe un sorbo de Fernet con Cinzano. Al otro día, leyó en Crónica: «Lágrimas de sangre: muere dealer desangrado por un ojo».

Uno de ellos boleteó a un reduche (reducidor de joyas) porque a la tercera vez no le quiso dar la paga. Lo cuenta al pasar. Dice que sacó su 45 y lo estampó contra la pared. De un saltito pasó del otro lado del mostrador y guardó en un bolso joyas, dinero y relojes Rolex que repartió a su familia. Tenía diecinueve años.

—Desde ese momento, no volví a cometer el error de matar porque sí. Solo maté cuando mi vida estaba en peligro. Cayeron canas, traidores, buches, chorros malparidos. Pero todo fue justificado.

Ellos leen que escribo esto. Me advierten que no escriba sus nombres ni los dé a conocer. Intento convencerlos de que se reúnan con otros ladrones y sean fotografiados para esta crónica.

—¿No es mejor que escribas todos estos secretos antes de que posemos como estúpidos en una producción de fotos? —me dice el Bocho.

—Tiene razón —dice el otro—. Es como la tapa de Gente. Un cóctel. Tipos de traje. Minas con vestido, hablando boludeces.

—Pero la condición de esta nota es reunir a los ladrones más representativos, famosos y no tanto, para que charlen, hablen de la vieja época del hampa, de los nuevos delincuentes, de los códigos, y de la fama —intento persuadirlos.

Los dos ladrones se miran. Ni siquiera me dejan describirlos. Juntos fueron compañeros de dos bandas pesadas del hampa nacional. Robaban disfrazados con traje, empezaban con elegancia y terminaban con ferocidad. Nunca dieron la cara. Les propongo que aparezcan a cambio de no contar lo que no pueden contar dando la cara.

Uno tiene sesenta años. El otro, sesenta y tres.

—¿Y vos pensaste que nosotros íbamos a aceptar ser parte de ese circo? —dice el Bocho.

—No es un circo. Es un diálogo entre ladrones retirados.

—¿Y quién te dijo que estamos retirados? —apura el otro.

—Que yo sepa no volvieron a caer.

—Robar como lo hacíamos nosotros es casi imposible —dice el Bocho.

—Tiene razón —interviene el pistolero—, ahora quedás escrachado en todos lados. Rompieron nuestra invisibilidad. Y repiten los videítos de las cámaras y los pasan por la tele y cientos de boludos lo viralizan. Son lobotomizados.

—Además a esta edad duele todo —dice el Bocho—. Hasta el frío del arma en la mano con artrosis. La cintura. La humedad. Yo tengo catorce balas en mi cuerpo y la pistola me temblaría en la mano.

—Yo siete.

—¿No se animaría alguno de ustedes a posar en la producción? No pongo todos los hechos que hicieron. La dibujamos.

—No insistas, estás en pedo —dice el Bocho—. Si aparezco los testigos me van a reconocer. Tengo más hechos no pagos que pagos. Aunque algunos prescribieron judicialmente, lo que no prescribe es la venganza.

—Y te digo otra cosa —apunta el pistolero—: a los verdaderos chorizos no les gusta la exposición. Hay una bronca con Beto porque aparece dando notas, ahora es actor. Y encima hace de cana. A él no se lo decimos, pero no nos está dejando bien parados. Hay que retirarse a tiempo. A mí Symns y Patán Ragendorfer me hicieron muchas entrevistas, pero siempre desde el anonimato. ¿Los estás viendo al viejo Symns y a Patán? Mandáles un abrazo.

Cuando le cuento a Enrique Symns, mi vecino de edificio, que fracasé con la reunión de los ladrones, sonríe como si se alegrara de mi fracaso.

—Yo te dije, boludo. No hay pistoleros buenos.

—Si vos estuviste toda tu vida rodeado de ladrones.

—Pero ahora prefiero a los policías. Lo que es la vida.

—¿Volviste a la merca, Enrique?

—¿Tenés un saque?

—Enrique, no jodas. ¿Por qué decís que los ladrones son todos malos?

—Sos un pelotudo. Por empezar, dejá de engrandecerlos. Leo a un ladrón escrito por vos y el tipo lee a Dostoyevski, escucha a Mozart, sabe cómo desviar una bala con la mirada, vuela desde una cornisa a la otra, pero cuando los conozco, son deformes cabeza de termo, unas porquerías bárbaras que no pueden pronunciar dos frases seguidas. No pasan de segundo grado.

—Vos hacías lo mismo. Hasta inventaste que saliste a robar con ellos.

—Pero se me notaba menos. Escucha esto. Conocí a un pistolero que me decía: «No mato gente, mato policías». También me contó que cuando subía al camión y le apuntaba al chofer, si el tipo no se cagaba o no se tiraba un pedo, le daba un culatazo. Esa era la prueba del miedo. Si la víctima no tenía miedo, era peligrosa. Me pasaba horas hablando y bebiendo con él. De sus hazañas delictivas. De su fuga increíble por los pasillos de una villa de Lanús, a los tiros con cuatro policías que lo seguían en ese laberinto húmedo. Cuando parecía que no iba a poder escapar, un vecino le abrió la puerta y le dijo «entre, señor, entre». El pistolero estuvo escondido y luego se marchó. Se lo agradeció para siempre pero nunca pudo devolverle el favor. Esos tipos no quieren prensa. Jamás vas a poder juntar a cinco o seis ladrones para que se saquen una foto. ¿Qué es? ¿El programa de Rial? No son actrices o vedettes. Para eso llamen a Moria Casán o a Pampita.

—No era sólo una producción de fotos, Enrique. Iban a hablar también.

—Peor. El ladrón roba o mata. No habla.

—-¿Volviste a ver al pistolero ese?

—¿Qué pistolero?

—Ese que decís. El que era tu amigo.

—No. Pero su último golpe fue una desgracia. A un delincuente joven le habían pasado el dato de un escribano que iba a retirar una suma de dinero importante a una financiera. El pistolero no confiaba en ese pendejo, pero tuvo que sumarlo de cómplice. Le dijo todo lo que tenía que hacer, que debía ser firme y veloz, audaz y convincente como una fiera. Pero al apretar al escribano, no tenía el dinero. El joven sacó su arma y lo mató de un tiro en la cabeza.

Symns hace un silencio dramático. Y prosigue:

—En plena fuga, el pistolero le preguntó por qué lo había hecho. El joven, lleno de rabia, le respondió: «Es que algo tenía que llevarme». No le gustaba matar, decía que lo hacía en caso de necesidad. Decía que el mejor asesino, o el más «honesto», era el que mataba sin que la víctima se diera cuenta. «Si sos un buen matador, el hombre muere sin sufrir, sin saber que lo sacan de este mundo, sin saber que te quedás con su existencia».

El asesino siempre deja agujeros en la vida del asesinado, dice Symns. Agujeros en matrimonios, en paternidades, en vecindarios, en familia, en amigos.

—Al matar a un hombre, mata a un montón de personas —sigue—. «Está muy mal matar, es lo peor que he hecho en mi vida, pero matar a un policía me da menos culpa: el policía viene con un arma a matarte a vos. Sos vos o él», decía el pistolero, mi amigo, que de viejo no quiso robar más. Era malo. No hay pistoleros buenos. ¿Te quedó claro, pelotudo? Yo antes decía que no había héroes con uniforme, que los únicos héroes eran los ladrones. Hoy pienso lo contrario. Dejá de ver a los pistoleros. Te van a hacer mucho daño. Y sin necesidad de dispararte.

La producción está caída. Creo que a esta altura es más fácil reunir a Los Redonditos de Ricota que juntar a cuatro o cinco ladrones.

Pero me intriga qué dirá Valor. Varias veces se negó en un principio pero después terminó aflojando. Por más que haya dicho que no, quiero volver a probar.

Llamo a Valor, me atiende Nancy.

—Hola gordito, cómo andas.

—Bien. Quería hablar con Luis.

—Ahora está ocupado.

—Es un segundo.

—Después te llama. Está escribiendo.

—¿Escribiendo?

—Sí.

—Cuando lo conocí apenas escribía su apellido. Pasaron quince años y estuve en sus peores momentos. Lo ayudé con su libro, fui a verlo veinte veces a la cárcel, le escribí muchas páginas de ese libro, le regalé hasta cuadernos y lapiceras para que escriba y hasta lo orienté en los temas. ¿Y ahora no me pasás con él porque está escribiendo?

—Gordo, lo sabemos. No te dejó tirado, vos estuviste cuando no había nadie. Por eso Luis te prestó a su bruja, eso no lo hace con nadie. Después dejaste tirada a la bruja porque no volviste, pero ese es otro tema. Hasta a su cumpleaños te invitó Luis. Sos su amigo.

—Y yo le llevé payasos para el Día del Niño en la cárcel, le presenté a Calamaro, lo contacté con la editorial, con cineastas…

—¿Estás despechada gordo?

—No me faltes el respeto, Nancy…

—No te lo falto. Luis tiene códigos. No te va a fallar. No nos maldiciés (sic).

—No maldigo a nadie. Y veo que tiene códigos. Se fue con Tinelli. Me usó para su libro y se vendió al mejor impostor.

—No te hagas el perro boludo, gordo. Además no arregló con nadie.

—Tinelli sacó un tuit anunciando que iba a hacer la serie y usó una foto mía. Pero no importa. Dejá. La culpa es mía. Mandále un abrazo, capaz que aparece en el Bailando. Admiro sus códigos. Pensé que le gustaba Al Capone, no los programas de chimentos o el puterío.

—Sos un perro boludo y cornudo. Si no fueras su amigo, Luis diría que sos un cadáver caminando.

—Es un traidor. Decile eso: gordo traidor. Y que tiene menos códigos que un pata de lana. Eso decile.

—¿Lo decís por Tinelli?

—Lo digo por todo.

—¿Se lo dirías en la cara?

—Sí.

Nancy me cortó. Jamás le diría eso en la cara a Valor. Pero sentí un ataque de ira. Me hubiese peleado con toda la superbanda, la banda del robo del siglo y hasta con los ladrones muertos de las viejas bandas, tumba por tumba.

No se puede confiar en un ladrón. Parece obvio lo que digo, pero hubo un tiempo en que pensé lo contrario.

Ahora, dos días después de pelearme con Nancy, noto que Valor no llamó. Ni siquiera para insultarme o retarme a duelo con sus espadas samurái que cuelgan de la pared de madera de su casa. Con el resto no me va mejor. Vitette habla pestes de mí. Zalloechevarría no me da la hora. Beto juega a la histeria y chatea con Noy. Y los ladrones que no dan la cara siguen inmutables, esperando alguna tertulia con Calamaro.

El hampa ya no me necesita. Creo que yo a ellos tampoco.

Me harté de los ladrones.

De sus relatos, de sus historias, de sus hazañas, de sus fugas, de sus tiroteos, de sus días de cárcel, de sus corajes, de sus traiciones.

Me harté de mí mismo.

Pasemos a otro tema.