Iba la casa de Efe a mirar por la ventana.

En realidad, esto no es del todo cierto. Lo correcto sería decir que iba a la casa de Efe a fumar el mejor porro que se podía conseguir en esta ciudad de porquería, a veces a ver películas (muchas y de diferentes clases, pero sobre todo clásicos —El último boy scout, Jerry Maguire, Tiempos violentos—, porno raras que Efe bajaba de foros de la web, cine oriental de terror, documentales sobre Chernobyl y los campos de concentración, esas cosas), a tomar grandes cantidades de Coca Cola y comer Rocklets, a leer cómics y a mirar por la ventana. Últimamente, solo miramos por la ventana.

En los últimos meses, Efe no salía de su casa. La casa de su abuela, en realidad (aunque sé que él me diría que era su casa, que había pasado a ser su casa). Fue un proceso tan lento que no lo noté. Al principio, a veces podíamos ir a caminar sin rumbo por esta ciudad de porquería. Eran caminatas largas que hacíamos sin hablar y sin ninguna clase de espíritu deportivo. Tranquilos, cada uno en su mundo. Una vez llegamos hasta el club de los bancarios, que queda a la salida de la ciudad; otra hasta el hipódromo. Efe no transpiraba una gota, ni siquiera en los días de más calor; yo me volvía con la remera pegada al cuerpo y un peinado lamentable. Caminábamos al costado de la ruta. Caminábamos bordeando tapiales. Caminábamos siguiendo las vías. En un punto cualquiera Efe se paraba, recargábamos el porro, nos quedábamos un rato callados y volvíamos a su casa. A la casa de su abuela. A su casa.

Pero desde que descubrió la ventana las caminatas se acabaron. Hicimos un par más, pero a Efe se lo veía inquieto por volver, y tenía que contenerse para no aburrirme ya con el tema. La ventana esto, la ventana esto otro. Era bastante insoportable. Entonces fue encerrándose cada vez más, y llegó al punto de no salir de su casa. Pedía comida por teléfono, pagaba las cuentas por internet. Con las plantas de porro que él mismo criaba en el patio, junto a los malvones y las azaleas que crecían ahí, tenía suficiente. A veces me pedía que le compre Coca y esas cosas en el supermercado de la esquina, a veinte metros. Me acompañaba hasta la puerta pero no sacaba un dedo, como si fuera el puto Nosferatu en una siesta de Santiago del Estero. Estaba pálido y un poco gordo.

Creo que en el fondo tenía miedo de que vendieran la casa. Hacía rato había sacado el cartel de la inmobiliaria, y personalmente les avisó, cuando todavía se animaba a salir, que la propiedad ya no estaba a la venta, que ahora era su casa. Lo escribo como me lo contó: en enfáticas cursivas. Les dijo que era su casa porque a él se le había revelado, y no a sus tíos ni a los empleados de la inmobiliaria, y mucho menos al futuro dueño. Nadie iba a ver ni a entender un carajo, tapiarían la ventana o demolerían la casa para hacer un horrible y barato edificio de departamentos, se perderían todo su potencial.

―Si la ventana se abrió ante mí ―me dijo―, es porque la casa me aceptó. Y ahora es mía. Que mis tíos me saquen con una topadora, acá los espero.

Incluso cambió la cerradura para que dejen de molestarlo. Yo tenía una forma especial de tocar la puerta. Era la clave para que me dejara entrar, caso contrario podía estar toda la tarde parado ahí sin que se digne a atenderme.

La abuela había muerto el año anterior, y Efe se fue a vivir ahí, en teoría, hasta que apareciera un interesado. Sus tíos no lo soportaban más. Le dijeron que haga su vida y no los joda. A Efe la casa le pareció una mierda, como casi todo en este mundo, y soñaba con que la vendieran, cobrar su parte, mandarse a mudar. No sabía dónde, tenía que ser un lugar con playa y cocos, ya iría viendo. Pero cuando encontró la ventana cambió de idea.

Una vez me mostró un revólver. No tengo idea de qué marca o calibre era. Lo había encontrado en la pieza de los cachivaches, adentro del cajón de una repisa, cargado con cuatro balas.

―¿Vos te pensás que encontré esto de casualidad? ―me preguntó, sacudiéndolo en el aire, mientras yo me agachaba y hacía toda clase de piruetas para no quedar en la mira.

―Sospecho que no ―le dije.

―No, no lo encontré de casualidad. A esto me lo hicieron encontrar. A esto me lo regaló la casa.

Efe no tuvo una buena vida. Ninguna vida es buena, bien mirada, pero la suya se destaca.

Primero quedó huérfano, tenía nueve años cuando sus padres murieron no sé de qué. Fue a parar a lo de los tíos, dos viejos recontra mala onda que siempre amenazaban con entregarlo a los servicios sociales. A mitad de la secundaria se escapó, por un tiempo estuvo viajando, viviendo como un croto. En esa época hizo amigos rarísimos, gente verdaderamente loca, que vivía en la calle, algunos generosos y otros pesados, como solía decir, mostrándome la cicatriz blanquecina en el plexo donde le habían clavado un cuchillo. Pero no se arrepentía. Todo lo que sabía, todo lo que era, se lo debía a esos años de calle. Antes de cumplir veintiuno volvió a la casa de su tía. Golpeó la puerta como si nada hubiera pasado. Y ellos lo mandaron a la casa de la abuela.

Era una casa antigua, llena de humedad. Si los tíos pretendían sacarle algo de plata era por la ubicación. Tenía un patio de baldosas, en la entrada, con columnas y una galería. Atrás el patio de césped. Techos altos, persianas batientes de madera. A los costados, dos cuartos, uno donde su abuela fue encontrada muerta por la tía de Efe y otro como depósito de porquerías, y en la que básicamente no entraba nadie. Ahí estaba la ventana.

Un día me la mostró, mientras limpiábamos. Abrió las hojas de la persiana y vi la pared de ladrillos. Había sido clausurada en medio de las sucesivas ampliaciones y reformas que sufrió a la casa a lo largo de muchos años. Cuando Efe se mudó, pidió la conexión a internet y empezó a trabajar, un poco se enamoró de esa pieza.

Una de las condiciones que le había puesto su tía era que hiciera una limpieza general, eligiera lo que quería quedarse y tirara el resto. Efe compró bolsas de consorcio y separó esas porquerías antiguas en dos partes. Había de todo. Era como entrar en la memoria de su abuela. O mejor, como me dijo Efe una vez: era como entrar a la memoria de la pobre vieja en los últimos años, cuando ya estaba atacada por el alzhéimer, no reconocía a nadie o hablaba de personas que habían muerto como si las estuviera viendo. Desde veladores que no funcionaban, pilas de revistas que llegaban hasta el año 1958 (Efe vendió algunas por internet, y, sorprendentemente, le pagaron bastante bien), ropa apolillada, vajilla de plata (también vendida), fotos de parientes ignotos, juegos de manteles y servilletas, zapatos de toda clase, tuercas, tornillos, cables, herramientas, una colección de etiquetas de cigarrillos y otra de estampillas.

Cuando terminó con la limpieza, el cuarto parecía otro. Las únicas cosas que había guardado, la mitad por nostalgia y la mitad para publicarlas en Mercado Libre, ocupaban nada más que las estanterías de un placard. A las otras las sacó a la basura. Yo mismo le ayudé a hacerlo. Eran los tiempos en los que todavía salía, era un Efe distinto, antes de que la enfermedad de la puta ventana lo arruinara.

Un día recibí un mail suyo, me pedía que fuera a verlo lo antes posible. Abrió la puerta muy alterado. Miró hacia los costados como si hubiera alguien dispuesto a perder el tiempo espiándolo, me agarró del brazo y me hizo entrar. En el patio de mosaicos me preguntó si estaba dispuesto a guardar un secreto. Pensé que estaba a) drogado, b) borracho, c) en los brazos de un brote sicótico, d) todas las anteriores. Pero le dije que sí. Con Efe las cosas eran así, se estaba dispuesto o no se estaba dispuesto, y yo siempre estaba dispuesto. Entonces me arrastró hasta la piecita de los cachivaches, me hizo sentar en el sofá (había trasladado desde el comedor, solo, no sé cómo, un sofá que debía pesar setenta kilos), frente a la ventana que daba a la pared de ladrillos y se quedó parado ahí, pensando en qué decir. Como no lo encontró, simplemente abrió la ventana.

Ahí estaban los ladrillos de siempre.

Ya iba a hacerle unos de mis ingeniosos chistes cuando levantó un dedo y me dijo:

―Pará un cachito.

Cerró la ventana, esperó unos treinta segundos, la abrió de nuevo. La luz del sol entró a raudales a través del vidrio. Me levanté del sofá, sin decir una palabra. Se veía campo. Árboles, césped. Un cielo completamente despejado, tan limpio que encandilaba. Apoyé un dedo sobre el vidrio.

―Despacio ―dijo Efe.

―Impresionante ―dije yo.

A ver si me explico: la ventana daba a la cocina de la casa de la abuela de Efe. Si uno rompía esos ladrillos con una maza, iba a encontrarse una pequeña cocina con una heladera muy vieja, una lámpara que colgaba de lo alto, mosaicos en las paredes con dibujos de patos salvajes. En cambio estábamos viendo campo. Árboles, césped, campo.

―¿Qué te parece? ―me preguntó Efe.

―Genial ―dije yo.

Efe prendió un porro. Fumamos, mirando el paisaje del otro lado de la ventana. Efe me hizo notar que el viento, que soplaba desde el sur, movía las hojas de los árboles y el césped. Atardeció en nuestra ciudad de porquería y estábamos ahí, mirando por la ventana. Del otro lado había la misma luz. Una luz especial que después de muchas deliberaciones bautizamos como «la luz de las cinco de la tarde». No varió en toda la noche. Cuando me fui, pasadas las dos, las cosas seguían iguales. Efe apenas me escuchó. Sí, sí, nos vemos, me dijo, y ni siquiera me abrió la puerta. Fumaba, sin quitar los ojos de ahí.

¿Adónde daba esa ventana? Supongo que es la pregunta fundamental, la que nos hicimos con Efe una y otra vez, la que resume su enfermedad. En algún momento barajamos varias hipótesis, pero ninguna nos pareció satisfactoria. La ventana daba al pasado, daba al futuro, daba a una dimensión alternativa, daba a otro país, daba a otro planeta. No sé la respuesta y no voy a saberla nunca. Nadie va a saberla.

Efe dejó de trabajar, dejó de regar las plantas, dejó de limpiar la casa, dejó de bañarse. Le cortaron el gas y la luz. Cada vez que iba a visitarlo tenía que patear literalmente los sobres con las cartas documento e intimaciones que se acumulaban en la entrada.

En la pieza de los cachivaches había una sola luz, la de las cinco de la tarde, que provenía de la ventana. Una luz pálida, invernal, y ahí estaba Efe con sus porros, tratando de no perderse un solo detalle.

―El paisaje cambia ―me dijo un día―. En esa rama falta una hoja. Mirá, saqué una foto, ¿ves? Al principio pensé que no cambiaba, que era como un cuadro. ¡Pero cambia, boludo!

El césped se secaba, se tornaba amarillo, moría y volvía a crecer. El cielo se cubría de nubes, algunas negras y pesadas; llovía, salía el sol. La luz era siempre la misma. Una vez divisamos una bandada de pájaros, creo que teros o gorriones, que cruzaba a lo lejos el campo visual.

A las dos semanas, más o menos, apareció la nena. Al principio había que poner bastante atención para verla. Efe me la mostró en el extremo superior, de pie entre pastos amarillos que le llegaban a la cintura. Estaba tan lejos que se veía como un punto. Un punto negro. Solo poniendo mucha atención podía divisarse el contorno del vestido, el pelo amarillo que le caía a los costados.

―La concha de la lora ―dije.

―Sí, es buenísimo ―dijo Efe.

Creo que a partir de ese momento no comió. No se acordó de comer, directamente. A veces yo le llevaba unos pebetes de jamón y queso y una gaseosa. Él aceptaba cuando le convidaba y en ese momento se daba cuenta del hambre que había tenido. Pero mucho no le importaba, se había olvidado de sí mismo.

Un día la nena apareció más cerca, a la sombra de los árboles. Parecía estar jugando con algo, aunque no era fácil saber con qué. Y un día se aproximó a la ventana. Salió de la sombra de los árboles y pasó muy cerca de nosotros. Efe le golpeó el vidrio con los nudillos, le gritó. La nena no respondió pero vimos que tenía la mejilla carcomida, como si le hubieran pegado un tiro o arrancado la piel de un mordiscón, un agujero grande por el que se le veían los dientes.

Yo soñaba con la ventana. Si cerraba los ojos para dormir, veía la ventana. También se estaba volviendo mi propia obsesión privada. En vez de estudiar para los parciales, iba a lo de Efe. En vez de colaborar con la limpieza de mi casa, que todavía era la de mis padres, iba a lo de Efe. Había algo que nos llamaba, algo seductor.

Pero después de haber visto a la nena de cerca dejé de ir. Me daba demasiado miedo. Él me mandaba mails larguísimos donde me decía que se estaba preparando para entrar. O para salir, en realidad. Pensaba llegar hasta el fondo. La casa le había dado los instrumentos necesarios para su exploración. Todo estaba ahí, al alcance de la mano. La soga, las linternas, el martillo. Sospechaba que la niña no era una niña, no era humana, siquiera. Toda una sarta de incoherencias un poco aburridas. No respondí a ese email ni a los otros, pero volví una tarde a visitarlo.

Fue poco antes de que la demolieran y que en ese lugar los veterinarios del barrio levantaran una clínica de lujo para animales, con guardería, sala de operaciones, lavadero y toda la cosa.

La tarde en la que fui por última vez la casa estaba hecha un caos, comida podrida en los rincones, cucarachas del tamaño de una etiqueta de cigarrillos en la mesa. Llamé en voz alta, mientras atravesaba el patio de baldosas, espié el de césped con la esperanza de encontrar a Efe ahí, sentado en el aljibe o regando sus plantas, y me fui directo a la pieza de los trastes.

La ventana estaba abierta, y el vidrio roto.

Me asomé a través de ella. Se sentía el viento y un silencio como nunca más oí en mi vida. Como si del otro lado todas las cosas vivas se hubieran quedado quietas, esperándome. Una soga partía desde la pieza de los cachivaches, donde Efe la había atado a la pata de un ropero, y se internaba unos veinte metros en el césped. En el otro extremo no había nada. Grité el nombre de Efe varias veces, sin respuesta, y después enrollé la soga hasta que quedó de este lado. El extremo estaba cubierto por una especie de sustancia orgánica, que ni siquiera intenté pensar qué era.

Antes de que pudiera darme cuenta me estaba atando la soga alrededor de la cintura. Le hice un buen nudo y me subí al escalón que Efe había puesto en el piso para cruzar la ventana. No sé por qué me detuve. Fue como si el último indicio de racionalidad me estuviera preguntando si era realmente una buena idea pasar del otro lado. Eso me salvó la vida. Me desaté la soga y cerré la ventana, primero los vidrios y después las persianas de madera. Las cerré bien fuerte para que nada pudiera entrar ni salir de ella, y me fui caminando tranquilo hasta mi casa.

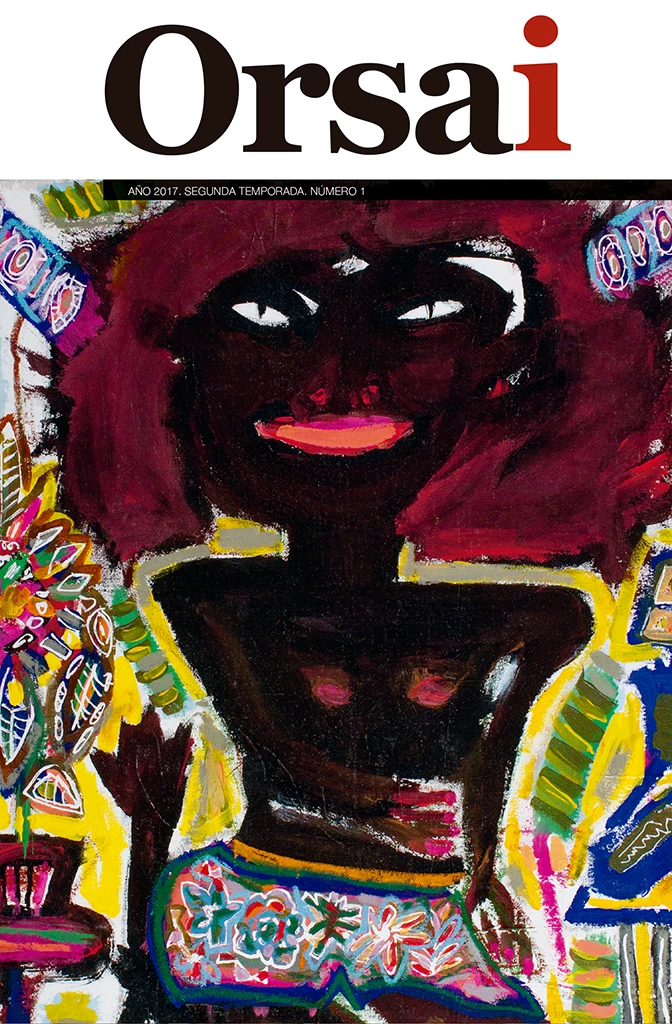

La ventana

Escribe

Segundo cuento tétrico de los tres que escribe Luciano Lamberti en esta edición de Orsai.

También te puede interesar

Escribe

- Nacho Merlo

Este año estrenamos la Escuela de Narrativa Orsai, liderada por destacados escritores argentinos. Uno de los talleres, impartido virtualmente por Hernán Casciari —director de esta revista—, contó con una gran participación de narradores hispanohablantes. Aquí presentamos algunas de las historias más votadas, surgidas de este taller.