De: Mica Czerwonogora

Para: Juan Sklar

Hola, Juan. Mi nombre es Micaela. No me conocés. Tengo tu dirección de correo porque la busqué en Facebook. Te escribo para hacerte una propuesta. Mi abuelo tiene 81 años. Se llama Samuel Rubinschik. Quiere escribir sus memorias y necesita alguien que lo ayude. Yo te conocí por Orsai y después leí algunos textos tuyos en las redes. Antes de que borres este correo y te olvides de mí para siempre, te digo tres cosas.

Uno: mi abuelo tuvo una vida increíble. Tiene historias con políticos, vedettes, escritores, guardias de cementerio, jugadores profesionales de casino, judíos ortodoxos y yates hundidos en Punta del Este.

Dos: Tiene plata. Te va a pagar bien.

Tres: Mi abuelo se cogió a medio país. Y no es muy discreto.

Yo no sé cuánto de lo que dice es real, pero si la mitad de lo que escuché lo es, tenés para hacerte un festín. Decime qué te parece.

Te mando un beso,

Mica.

Abrí Facebook y la busqué. Había una sola Micaela Czerwonogora. Morocha, flaca, lacia. Muy sonriente. Una judía cheta, pero con onda, que estudiaba diseño y viajaba bastante por el mundo. Escroleé para abajo. Un montón de fotos en la pileta. Divina. Buen culo, buenas tetas. Nada exuberante. Todo proporcionado.

Hola, Mica. Dale, genial. Te cuento. Lo mejor en estos casos es llegar a la primera reunión con más data sobre el biografiado. Para hacerlo sentir cómodo. También para saber si soy yo la persona correcta para el trabajo ¿Te parece si nos juntamos y me contás un poco de él?

Te mando un beso,

Juan.

La respuesta llegó enseguida.

¡Hola, Juan! Qué bueno que contestaste. Sí, dale. De una. ¿Cuándo te viene bien?

Respondí: ¿Viernes a la noche? Tomamos una birra y me contás.

Tardó un poco más en contestar este correo.

Dale. Nos podemos ver tipo 8 en Million.

Terminé los fideos, lancé un eructo y llamé a mi amigo Buxi.

—Che, ¿sabés cuánto se cobra por escribir una biografía por encargo?

—Ni idea. Nunca lo hice.

—Yo tampoco.

—¿Quién es?

—Un viejo judío con plata.

—Sacudilo. Pedile 50 pesos la hora.

—Epa.

El alquiler del departamento donde vivía costaba mil doscientos pesos. La computadora donde estaba trabajando, tres mil.

Corté el teléfono y volví a mirar las fotos de Mica en Facebook. Había una donde ella estaba en bikini, con sombrero y el culo apenas saliendo del agua. Me hice una paja y le puse like.

El viernes a las seis de la tarde salí de bañarme, abrí el placard y busqué algo para el encuentro con Mica. Toda mi ropa era vieja o prestada o tenía agujeros de polillas. Encontré un jean que podía parecer roto a propósito, una remera negra básica y un saco que era de un amigo. Me puse unas All-Star rojas que me había regalado mi mamá y me miré en el espejo. No estaba tan mal.

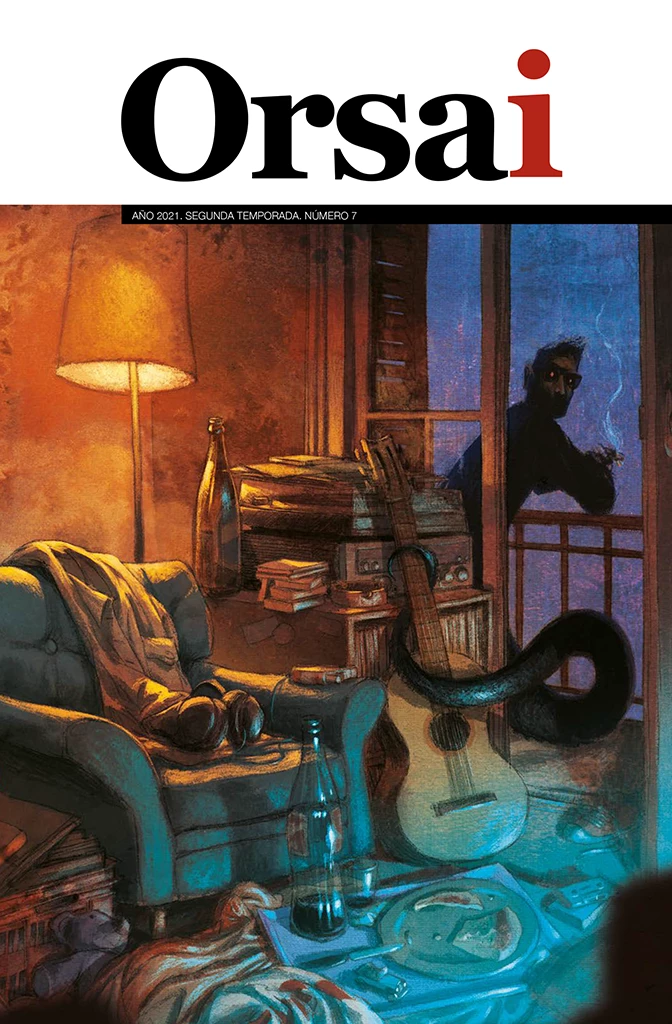

Era el año 2013 y mi pobreza era autoinfligida. Recién había publicado un cuento en Orsai y otro par de textos en revistas independientes y mis únicos dos deseos eran coger y ser escritor. Trabajaba lo mínimo indispensable para mantenerme y el resto del tiempo lo dedicaba a escribir. No gastaba en ropa, ni en viajes, ni en cosas electrónicas. Mi teléfono era usado, igual que mi televisor. No tenía cable ni microondas ni aire acondicionado. La cosa más cara en toda la casa era la computadora.

A las siete y media salí para el bar Million. En el Farmacity de Perú y Florida me puse perfume de un probador. Antes de llegar al subte llegó un mensaje de Mica. «Perdón, tengo que cancelar. Si querés mañana hablamos por teléfono y te cuento de mi abuelo».

Volví para mi casa y me quedé dormido viendo episodios repetidos de Friends doblados al castellano.

Mica nunca llamó, pero mandó mensajes contándome un poco del abuelo. Que era un viejo muy simpático y entrador, también algo mentiroso y manipulador. Y que ella lo adoraba, aunque su madre tuviera varias cuentas pendientes. La típica historia de un padre más o menos de mierda, pensé, que se reivindica siendo abuelo. «Vive en una residencia para gente mayor —escribió—. La idea es que lo entrevistes ahí».

Residencia Amaneceres no se parece en nada a la idea que yo tenía de un geriátrico. Ni siquiera a un geriátrico para gente rica. Es una especie de apart-hotel donde cada viejo tiene su departamento, pero el complejo además tiene guardia de enfermería, consultorios, un salón comedor, un SUM, un microcine y un gimnasio. Es el lugar perfecto para los que ya no pueden vivir solos, pero no están lo suficientemente hechos mierda como para que los metan en un geriátrico.

Me encontré con Mica en la puerta. En persona era todavía más linda. Me saludó con un beso en el cachete y su pelo lacio me dejó un olor a shampoo delicioso. Tenía todo el aspecto de mujer pudorosa a la que le encanta coger, pero le da vergüenza gritar, así que larga los gemidos casi contra su voluntad. La imaginé desnuda, abajo mío, con las tetas moviéndose al compás del garche y con los ojos y los labios apretados para que no se le escapen los sonidos. La pija se me puso gomosa. Me di vuelta un segundo, hice como que hablaba por teléfono y con disimulo me la acomodé.

—Perdón que te cancelé el otro día, pero mi novio había sacado entradas para el teatro, pensé que era a las once, pero era más temprano.

—Todo bien.

Nos acercamos a la recepción. El piso era de mármol e incluso con el aire acondicionado apagado, estaba fresco. Hicimos los trámites para que me dejaran entrar. En el formulario me preguntaban si era judío. Mi padre es judío, mi madre es cristiana. Mi tía materna es monja y mi tío paterno vive en Israel. No hice Bar Mitzvá ni tengo hecho el Brit Milah. Mi judaísmo, si alguna vez existió, es muy laxo. Le mostré el casillero a Mica.

—Vos decí que sí.

Esperamos cinco minutos para que me dieran una tarjeta de ingreso.

—Mi abuelo está bastante bien de la cabeza. No está para andar solo por la calle, pero en el departamento se las arregla lo más bien. Y se puede charlar con él sin problemas. El psicólogo dice que está frontalizado.

—O sea…

—O sea que se sarpa. Una vez le quiso dar un beso a una amiga mía. Un día nos llamaron de Buquebús diciendo que estaba ahí sentado esperando para irse a Punta del Este. Pero no tenía pasajes, ni valija, ni nada. A veces inventa cosas. A veces se desorienta.

Los ascensores estaban al final de un pasillo largo. En el camino pude ver una de las salas de estar. En una tele de 49 pulgadas dos viejos miraban un partido de la Champions League. En unas mesas, cuatro señoras jugaban al Burako. Parecía el club house de un country judío y no la sala de espera de la muerte.

Subimos al ascensor.

Mica me estaba inspeccionando

—No sos como te imaginaba.

—¿Cómo me imaginabas?

—No sé, como en tus textos. Más bardero.

—Bueno, estoy trabajando.

Nos quedamos en silencio, mirándonos. Llegamos al séptimo piso. Caminamos por el pasillo y nos detuvimos frente al departamento 704.

—No le creas todo lo que te dice.

Mica tocó la puerta y unos segundos después nos abrió Samuel Rubischik. Tenía el celular en una oreja.

—Sí, querida. Por supuesto, por supuesto.

Con un ademán, nos indicó que entráramos.

—Bueno, querida, te dejo que llegó mi nieta con un literato que está interesado en escribir mi biografía. Dale, cariños.

Samuel cortó y dejó el teléfono en una mesa ratona.

—Perdón, chicos. Me agarraron justo hablando con esta muchacha que organiza charlas para jóvenes judíos. Quiere que cuente mi experiencia en el mundo de la publicidad.

—Qué bueno, Zeide.

—No pienso ir. Estoy muy ocupado. ¿Quieren tomar algo? Vengan, siéntense.

Samuel nos señaló los sillones. Nos sentamos. El departamento 702 tenía muchísima luz y vista al pulmón de manzana. El balcón daba justo encima de los árboles y por la ventana entraba una brisa fresca. Estaba decorado muy sencillamente, casi sin adornos ni cuadros, salvo por fotos de Samuel. Algunas con su familia, algunas solo. Esquiando, en un barco, en una playa de la Costa Azul.

—Mira, yo no leí tus libros —dijo Samuel—, pero mi nieta dice que sos el mejor y yo confío ciegamente en ella.

Ya me estaba sintiendo orgulloso cuando Mica me cortó en seco.

—No dije que eras el mejor, dije que eras el mejor para mi abuelo.

—Detalles —cortó Samuel—, ¿quieren una cervecita?

—Zeide, el médico dijo que mejor no.

Samuel fue hasta la heladera y volvió con tres porrones.

—El médico quiere que yo viva hasta los 100 años y me muera de aburrimiento. Prefiero vivir hasta los 90 y pasarla bien.

Cuando terminó la frase me miró y guiñó un ojo.

—Yo conocí unos Sklar que vendían muebles en Liniers. ¿Algo tuyo?

—Mi abuelo Jorge y sus hermanos tenían una mueblería.

Samuel alzó la cabeza como recordando tiempos lejanos.

—Una banda de forajidos. Levantaban quiniela, andaban armados.

—Esos mismos.

—Bueno, yo los dejo trabajar —dijo Mica y se paró.

—Cuando pases por la recepción, ¿me firmás una salida? Así vamos a una confitería.

—Esta vez mejor acá, Zeide. La próxima salen.

—Bueno, bueno, regio.

Mica nos despidió con un beso y se fue. La vi cerrar la puerta detrás de sí y dejar una estela de perfume frutado. Cuando giré, Samuel me estaba mirando.

—Es linda mi nieta.

Abrí la boca como para decir algo, pero Samuel se me adelantó.

—Ni lo intentes. O sí, pero después no vengas a llorarme que te rompió el corazón porque no te pienso dar bolilla.

—Donde se come no se caga, Samuel.

Le dio un ataque de risa.

—¿Sabés por qué la gente repite una y otra vez los mismos refranes?

—No, no lo sé.

—Porque es imposible hacerles caso.

Me caía bien el viejo.

—¿Empezamos? —dije.

—Macanudo. ¿Dónde querés arrancar?

Saqué un grabador y lo prendí.

—Mica me dijo algo de un yate hundido en Punta del Este.

—Un bolazo. Está anclado en Piriápolis. Dije eso para que mi yerno no me lo pida prestado. Todo lo que le das, rompe. Cómo lo quiero a ese barco. Ahí me enamoré de Mónica Mondiale.

Samuel hizo una pausa, como para que yo pudiera digerir la noticia. Mónica Mondiale (no es su nombre real) fue una vedette que se hizo famosa en los años ‘70. Se mató en un accidente en la ruta en el año ‘82, un año antes de que yo naciera. Supuse que Samuel esperaba que yo me sorprendiera con la hazaña.

—¿Estuviste con Mónica Mondiale?

La pregunta y la sorpresa eran totalmente forzadas. A Samuel no pareció importarle. Cerró los ojos, inclinó un segundo la cabeza y siguió hablando.

—Una mujer inolvidable. Nos conocimos en un boliche de la parada 10 de la mansa. Pero yo ya la tenía fichada de Mau Mau. Ahí la había visto con el mismo vestido, pero con otros zapatos. Entonces me acerqué y le dije «te queda mejor con los borgoña». Me miró raro, como diciendo quién es este tipo, pero después entendió, se rio y nos pusimos a charlar. Anotá: a las mujeres les encanta que un tipo sea observador.

Después vino toda una descripción de su romance con Mónica Mondiale que más bien era una guía de usos y costumbres de un dandy porteño en la década de los ‘70. Boliches, restaurantes, marcas y nombres. Muchos nombres. Gente que supuse debió gravitar en aquella época.

—¿Y qué tal Mónica en la cama?

—Insaciable.

Me ilusioné con la idea de escribir algo de pornografía retro. Bulines en el centro, camas giratorias, polvos con Raphael cantando de fondo.

—¿Me querés dar más detalles?

—Un caballero no tiene memoria.

A decir verdad, Samuel sí tenía memoria. Después de Mónica Mondiale me contó una larga serie de amoríos, todos muy similares. Una actriz de El amor tiene cara de mujer, una artista visual del Di Tella, la esposa de un empresario secuestrado, la hija de un presidente de facto. Samuel seducía, conseguía lo que estaba buscando y después se aburría. Todas las historias eran muy parecidas. Él era galante, simpático y muy observador. Siempre se las cruzaba en algún lugar de moda (al que Samuel nunca dejaba de llamar exclusivo). Si eran solteras tomaban algo en una boîte. Si eran casadas iban al bulín de la calle Esmeralda. Todas se enamoraban y él siempre se mantenía solo, distante y codiciado. No parecían completas fabulaciones. Había un sustrato de realidad, pero su memoria y su imagen de sí mismo habían empaquetado todos los recuerdos en una serie de televisión mal escrita, con un único paso de comedia y seducción. Después de tres horas, di por terminada la sesión.

—Con esto tenés para divertirte un rato —dijo Samuel—. ¿Seguimos la semana que viene?

—Perfecto. Antes me gustaría que definamos el tema de mis honorarios.

—Ah, sí, sí. Por supuesto. Lo que vos digas está bien.

—Sesenta pesos la hora y calculamos tres horas de escritura por cada hora de entrevista.

—No hay problema. Pero escuchame una cosa. Yo tengo un amigo en Editorial Planeta que está muy interesado en mi biografía. Te puedo pagar lo que pidas, o te puedo ofrecer un porcentaje de las ventas. No me digas nada. Pensalo.

Samuel me guiñó un ojo. Su amigo en Planeta seguro tenía 80 años y estaba en otro geriátrico recordando sus propios romances de fantasía. Pero quizás era real y quizás el libro vendía cientos de miles de ejemplares y yo estaba dejando pasar una pequeña fortuna.

Me acompañó hasta la puerta y ahí me dio la mano. Entonces apareció una señora. Alta, flaca, muy linda. Piel blanca y pecas. Ojos verdes, el pelo gris que antes debió haber sido cobre.

—Kekele, ¿dónde estabas?

—Con el escritor. Te había dicho. Recién cerramos un trato para que escriba mi biografía.

—Me preocupé.

Samuel se acercó y la agarró de la mano.

—No pasa nada. Ahora vamos al microcine, ¿querés?

—Me encantaría —dijo la señora y en un segundo cambió el gesto de preocupación por uno de alegría.

Traté de imaginarla de joven. Se me ocurrió que no había sido despampanante, pero sí atractiva. La clase de mujer que no hace voltear cabezas, pero que siempre tiene a alguien enamorado de ella.

Samuel giró hacia mí.

—Hasta luego, Sklar. Te espero el martes.

El sábado a la tarde estaba tirado en la cama sin mucho qué hacer. El material de las entrevistas de Samuel era un embole y tampoco tenía ganas de escribir mis cosas. Abrí Facebook y vi una foto de Mica en la pileta de una quinta, tomando un trago con amigas. Era de hacía tres horas. Le mandé un mensaje. «Cuando tengas un rato avisame y hablamos. Tengo preguntas sobre tu abuelo».Me contestó enseguida. «Llego a casa y te llamo». Y un emoji de besito. Le hice una captura a la conversación y se la mandé a Buxi con el vínculo al perfil de Mica.

—¿Esta es la nieta del judío? Qué buen ojete.

—Divina. Me quiero casar.

—Bueno, tranca. Primero terminá el libro.

—Me la soba el libro. Quiero acabarle adentro y hacerle tres rusitos de country.

—Por lo menos cobrá el laburo antes de mostrarle la chota.

No me gustó el comentario. Hacía un año Buxi me había prestado plata para el alquiler y tardé seis meses en devolvérsela. Desde entonces siempre está dándome consejos sobre prudencia y bienestar financiero. No le contesté. Sonó el teléfono. Era Mica. No dijo ni «hola».

—Contame todo.

Le conté.

—Bueno, es el anecdotario clásico. Lo repetía cuando estaba bien de la cabeza, ahora debe ser lo único de lo que habla.

—¿Hay algo interesante, o va a ser todo así?

—Hay mucho. El tema es que él siempre quiere quedar bien con todo el mundo.

—Para eso que haga una vernissage. A todo esto, ¿por qué le dicen Kekele?

—No sabía que le dicen Kekele.

—Se lo escuché a una novia.

—¿Tiene novia?

—No sé. A una le dio la mano y la invitó al microcine.

—Debe ser Rebeca. Nunca nos dijo que era la novia. Igual no me extrañaría. Ese viejo no pierde el tiempo.

La voz de Mica tenía un leve acento concheto que me calentaba profundamente. Casi sin darme cuenta, ya me estaba tocando el pito.

—Tampoco me quiso dar muchos detalles sexuales.

—Bueno, es un señor de ochenta.

—¿Te hago una pregunta? ¿Vos leíste lo que yo escribo?

—Todo.

—¿Entonces por qué me llamaste? Tu abuelo necesita un pasante de la revista Gente que se quiera hacer un mango.

Mica hizo silencio y suspiró. Casi pude sentir el aire salir de su nariz y llegar hasta mí. En este nivel de interés, todo lo que hace una persona me parece sexual. Y hermoso.

—Porque me gustaría saber la historia real de mi abuelo. Qué le pasó en su vida, por qué es así.

Me miré la pija que ya estaba parada y, por el olor, un poco sucia.

—¿Y por qué me lo va a contar a mí?

—Porque se parecen.

Nos quedamos callados. El movimiento de mi mano ya tenía la constancia suficiente como para decir que me estaba haciendo la paja.

—¿Eso es una crítica o un halago?

—Una advertencia. Te dejo ahora que me tengo que bañar.

—Chau, Micaela Czerwonogora.

—Chau, Juan Sklar.

Terminé la paja pensando en Mica en la bañadera, sentada abierta de piernas masturbándose con el duchador. Me limpié la acabada en las sábanas que igual ya pedían un cambio.

Mi segunda visita a la Residencia Amaneceres fue un sábado a las ocho de la mañana. Habíamos arreglado para la tarde, pero Samuel me llamó el viernes a última hora para pedirme que fuera temprano porque dice que piensa mejor a la mañana y que esta tarea lo requería «profundamente lúcido».

A esa hora, la residencia estaba llena de viejos despiertos haciendo cosas desde vaya a saber uno cuándo. La chica de la recepción me dijo que Samuel estaba en el jardín. Atravesé el pasillo, pasé los ascensores y llegué hasta el pulmón de la manzana. Un jardín enorme, con sillas, mesitas y un gazebo. Samuel y Rebeca tomaban un café al solcito de la mañana. Estaban agarrados de la mano. Me quedé mirándolos sin que supieran que yo estaba ahí. Él hablaba y hablaba y ella lo escuchaba muy atenta. Lo llamé desde lejos, como para no sorprenderlos. Cuando me escucharon, se soltaron las manos. Me acerqué y los saludé. Rebeca se puso muy seria, se paró y nos dijo que nos dejaba trabajar.

—¿Cómo te va, querido? ¿Querés un cafecito?

Le dije que no porque me daba acidez.

—¿Me parece a mí o vos te hacés problema por cualquier cosa?

Samuel levantó la mano y llamó a la moza.

—Un cortado mitad leche mitad café, livianito para el señor que es delicado de las tripas.

Me hizo reír. Samuel estaba radiante.

—¿Empezamos?

—Por supuesto —respondió y sacó una libreta con anotaciones—. Estuve haciendo la tarea y escribí todas las cosas que creo que podrían ir al libro. Arranquemos por esta: La ortodoxa.

Samuel me contó otra historia del playboy seductor. Esta vez, una judía ortodoxa. Ella lo miró en un servicio de Yom Kippur, él le hizo llegar su teléfono, un día ella lo llamó a la oficina desde un teléfono público y se encontraron mientras el marido vendía colchones en el Once y los nenes estaban en el schule. Por un momento me ilusioné. Quizás me iba a contar cómo le sacó la peluca en medio del polvo, o cómo le acabó adentro y ahora no sabe si uno de los ochos hijos es suyo. O por lo menos una historia triste y desgarradora de cómo se enamoraron pero al final ganó la tradición. Nada. Intenté sacarle más información y no hubo caso.

—Samuel, ¿te puedo decir algo?

—Sí, querido.

—Es un embole esto.

Se quedó callado, mirándome fijo.

—Perdón, un embole no —dije—. Pero nos estamos quedando en la superficie. Falta dolor, falta mugre.

Samuel levantó la vista y de pronto la tenía perdida en los árboles, en los edificios del fondo.

—No hay problema. Si te aburre mejor lo dejamos acá, ¿está bien? Un gusto —dijo y me extendió la mano—. La salida ya sabés donde queda. Mi nieta te va a contactar para cancelarte los honorarios correspondientes.

—Samuel, no seas exagerado.

—Ha sido un placer.

Salí de Residencia Amanecer y caminé hasta Cabildo. Ahí me tomé el 29 de vuelta para San Telmo. Antes de llegar, me llamó Mica.

—¿Cómo le vas a decir a mi abuelo que su vida es un embole?

—No pensé que se lo iba a tomar así.

—En su mente él es la persona más interesante del mundo.

—Tiene un primer cuarto de milla muy interesante. Después no profundiza en nada.

—¡Ya sé, pelotudo! Pero no se lo tenías que decir.

Me quedé callado. La puteada no me ofendió. Sin embargo, escucharla a Mica insultarme me descolocó. Y me gustó.

—Perdón.

—No pasa nada. Yo soy un poco pelotudo y vos un poco conchuda.

Mica se rio un poco, con incredulidad.

—No entiendo como no te corto ahora mismo.

—Yo tampoco.

—Bueno, voy a hablar con mi abuelo y le voy a decir que estás profundamente apenado y que querés volver a trabajar con él. ¿Está bien?

La idea de ver a Samuel otra vez no me volvía loco. Pero a cualquier cosa que propusiera Micaela yo iba a decir que sí.

Dos horas después me llegó un SMS de Samuel: Disculpas aceptadas. Te espero el jueves próximo para retomar nuestra labor. Saludos, SR.

Llegué a la Residencia Amanecer a la tarde. Apenas llovía y la temperatura había bajado un poco. Me anuncié en recepción. De no ser por los viejos que deambulaban por todo el complejo, podría estar en cualquier hotel del mundo. Subí hasta el séptimo piso y toqué la puerta del departamento. Desde adentro, Samuel me indicó que estaba abierta.

—Pasá, nene y ponete cómodo. ¿Querés un tecito?

Acepté. Empecé a hablar.

—Sobre el otro día… te quería pedir disculpas.

No me dejó terminar la frase.

—Ya está, ya está. Lo pasado pisado —Samuel sirvió el té y siguió hablando—. Estuve pensando en lo que me dijiste. Sobre la mugre y el dolor. Te voy a contar algo que no le conté a nadie.

Prendí el grabador y lo apoyé sobre la mesa ratona.

—Lo que te conté sobre Mónica Mondiale no fue así. Es decir, sí fue así, pero no te conté todo.

—Te escucho.

—Yo me enamoré de Mónica Mondiale. Sufrí. Lloré. Pensé en quitarme la vida.

No me lo esperaba pero tenía sentido que la contracara del playboy judío fuera un sufrido melancólico con tendencias suicidas.

—Nadie conoce a Mónica Mondiale. Nadie sabe quién fue ella en realidad. Todo lo que te dije al principio es verdad. Nos fuimos juntos del boliche e hicimos el amor en el departamento de La Mansa. Pasábamos todo el día juntos, tomando sol en la playa, yendo a José Ignacio en moto y al puerto a comer mariscos. Después volvíamos al departamento y me leía poemas.

—¿Mónica Mondiale?

—Unos poemas tristísimos sobre sentirse sola, sobre su papá que la había abandonado. Y sobre todos los hombres que vinieron después, que también se fueron o le metieron los cuernos o la estafaron. Imagináte, yo llegué atraído por su imagen, por sus curvas. Quería que todo el mundo me viera de la mano de Mónica Mondiale. Y de pronto estaba escuchando sus poemas con el corazón estrujado, viendo cómo hacía fuerza para no llorar. Era tan hermosa. Se le ponían los cachetes colorados, los labios brillosos. Cuando terminaba de leer sus poemas me decía: «Hagamos el amor que así me olvido de todo». Después salíamos al casino de Nogaró, a Solanas y era la Mónica de las revistas, chispeante y atrevida.

Los dos tomamos de nuestras tazas de té.

—Suena cursi, pero es tan cierto. Me enamoré. Para mí hacer el amor era algo aburrido que hacía con mi esposa, o algo que estaba mal y hacía con otras mujeres. Mónica me abrió una puerta a la ternura. Algo que ni yo sabía que tenía.

Samuel hizo una pausa. De una carpeta marrón sacó una foto. En ella estaban él y Mónica en la moto. Él tenía anteojos oscuros y sonreía galante. Mónica tenía los brazos estirados, finos y largos como las piernas, y la boca abierta enorme, como imitando un grito de miedo.

—Ese verano estaba decidido a casarme con ella. Ya estaba divorciado y el judaísmo me había dejado de importar.

Después hizo una pausa larguísima. Miraba la foto. La volvía a dejar.

—Pero… —acoté, para que Samuel siguiera.

—Mónica nunca quiso casarse conmigo. Dijo que ya había tenido un montón de hombres. Que todos la habían decepcionado y que yo le iba a hacer lo mismo. A mí me pareció una manera elegante de darme el olivo. Estaba seguro de que iba a conocer otro tipo que la enamorara y que se iba a casar con él. Se lo dije. ¿Sabés qué me contestó? «Samuel, yo te amo. Pero estoy cansada del dolor».

Samuel se quedó en silencio haciendo muecas, como si estuviera pensando cosas que no decía.

—Ese verano, mientras hacía temporada en Mar del Plata, tuvo un accidente en la ruta. En el tramo entre Chapadmalal y las playas del sur. Iba sola.

Samuel miró la lucecita roja del grabador. Lo vi dudar. Para algunos, mostrar su ternura da vértigo. No importa si pasaron más de 40 años.

—Mónica Mondiale fue mi primer amor. Su muerte me destrozó. No podía ni salir de la cama. Sentí ese dolor físico, constante, que te rompe todo el cuerpo. Como si tus huesos quisieran salirse y buscar otra carne. No se puede vivir así. Antes de pasar por todo eso es preferible estar solo. O matarse.

Miré la pared. Las fotos de Samuel en Europa, en jet ski, haciendo un cordero a la cruz en el campo. Una declaración de principios: la vida que quiero recordar —parecía decir— es una colección de placeres inocuos.

—¿Vos creés que Mónica se suicidó?

—Mónica no podía vivir sin amor y el amor la destrozaba. No creo que se haya suicidado. Pero si después de chocar tuvo un instante de lucidez debe haber pensado: «Bueno, ya está. Se acabó la tortura».

Me paré y fui hasta una de las fotos. En una Samuel estaba en un bote en Corrientes, junto a un dorado que acababa de pescar. Estaba sonriente, feliz como un niño. Quizás las fotos tenían razón: la clave de una buena vida es encontrar deseos que no te destruyan.

Sonó el teléfono. Samuel atendió, era Rebeca.

—Ya estamos terminando. Subí cuando quieras.

En realidad faltaba casi una hora para que terminara la sesión. Pero a mí también me había parecido suficiente. Quedamos en vernos en una semana.

Salí y llamé al ascensor. Cuando se abrieron las puertas, salió Rebeca.

Se mostró extremadamente amable y me dijo que Kekele estaba muy entusiasmado con el proyecto. No aguanté y le pregunté:

—¿Por qué le dicen Kekele?

Sonrió como si toda la vida hubiera estado esperando esa pregunta.

—Nuestro hijo Daniel le decía así. A Dani le gustaban los panqueques con dulce de leche y yo nunca le quería dar. Pero el papá lo consentía. Así que cuando lo veía llegar empezaba keke, keke. Al final el chiste quedó.

—¿Tienen un hijo?

—Vive en Miami y lo vemos poco, pero siempre llama.

Antes de que pudiera preguntarle nada se despidió y se fue. En el 29 de vuelta a San Telmo le escribí a Mica.

—Tremenda sesión hoy con tu abuelo. Tengo mil cosas para contarte.

Me contestó enseguida.

—¿Querés que te llame?

—Mejor veámonos.

Tardó un rato en contestar.

—Estoy medio bajón. No sé si estoy para salir.

—Mónica Mondiale era poeta y se suicidó. Tu abuelo tiene una familia paralela y vino a la residencia a encontrarse con su amante. Vamos a tomar algo y te cuento.

Diez minutos tardó en contestar.

—Dame dos horas que me pongo linda.

Cuando llegué a mi casa encontré en el suelo el resumen de las expensas. Las de mi departamento estaban en rojo. Yo debía cinco meses. Prendí la luz de la cocina. No andaba. Lo primero que pensé fue que me la habían cortado por falta de pago. Pero después vi que el microondas tenía la hora prendida. Solo era un foquito quemado. Otro que iba a tardar una semana en cambiar. Le mandé un mensaje a Samuel.

«Disculpá que te moleste Samuel. Hoy me olvidé de sacarte el tema de los honorarios. Necesitaría al menos un pago para seguir adelantando trabajo».

No me contestó en todo el día. Recién a la noche me respondió.

«Tengo noticias de la editorial. ¡Se vienen grandes cosas para nosotros!».

Me encontré con Mica en el bar Gibraltar de la calle Perú y Estados Unidos. La esperé sentado en la barra. Mica llegó quince minutos tarde, con unos pantalones negros de raso y una musculosa holgada. Le conté todo. Escuchaba emocionada, atenta, como si estuviera en el cine. Cuando me quedé sin chismes de Samuel estuve a punto de empezar a inventar solo para tenerla escuchando.

—¿O sea que tengo un tío Daniel que vive en Miami? Cuando mi vieja lo descubra se va a poner de los pelos.

—¿Celos?

—75 por ciento menos de herencia.

—¿Tiene mucha guita tu abuelo?

—Mi vieja espera que se muera para dejar de trabajar.

—Decile a tu abuelo que me pague el laburo.

—¿No te pagó?

—Nada.

—Yo le hablo.

Después Mica quedó colgada, mirando hacia ningún lugar.

—Esto explica un montón de cosas. Mi mamá empezó a llevarse realmente mal con mi abuelo cuando él se deprimió. Ahora entiendo que fue por Mónica. Y después debe haber conocido a Rebeca, armó otra familia y no pasó bola nunca más.

—¿Y vos por qué lo querés tanto?

—Conmigo fue un abuelo genial. Me llevaba de viaje a Disney, a Punta del Este, me compraba cosas. Y si hubieras conocido a mi abuela y a mi vieja, un poco lo entenderías. Dos judías chismosas y amargadas.

—¿Y vos?

—Judía, chismosa y feliz.

—Dijiste que estabas triste.

Mica se quedó callada.

—Es una pavada.

—Contame.

Mica resopló. Después agarró su pinta de cerveza y le dio un buen trago.

—Mi novio está en crisis. Dice que no está seguro de lo que siente.

—Ajá.

—No sonrías, nabo.

Borré la sonrisa que ni sabía que había puesto.

—Estábamos buscando un departamento para comprar. Y empezó con que tiene dudas. Después hablamos y dijo que a veces le pasan cosas con otras mujeres. Yo le pregunté si estaba enamorado y me dijo que sí, pero que quería estar con la mujer que le borre todas las dudas.

—Y vos, ¿estás enamorada?

Llegó la segunda pinta de Scottish Ale. En dos tragos Mica se tomó la mitad.

—Sí. No. Qué sé yo. Después de verlo dudar, no sé si quiero estar con él.

—Pero el nabo tiene dos semanas donde no está ultra enamorado y duda.

—¿Dónde está ahora?

Mica resopló.

—En Mar de las Pampas, con los amigos. Se fue a pensar.

—¿Sabe que estás acá conmigo?

—Ni siquiera sabe que existís.

Pedimos la cuenta y salimos. El aire de la primavera estaba tibio. Hasta la vereda fea y sin árboles de la calle Perú se veía linda. Caminamos hacia Independencia, callados. En un momento, de casualidad, mi dedo meñique tocó un dedo suyo. Fue involuntario, culpa del vaivén que hacen los brazos al caminar. Di dos pasos más y le agarré la mano. No me soltó. Estaba fría.

—¿A dónde estamos yendo? —preguntó.

—A mi casa.

—Mirá si tengo mal aliento.

Frené, me di vuelta, le puse la mano en la nuca, me acerqué, la besé. Después me alejé. Seguía con los ojos cerrados. Entonces le agarré la boca, se la abrí apenas y le metí la nariz. Inspiré profundo.

—¿Qué hacés? —dijo un poco sobreactuada.

—Olés perfecto.

—Sos un asqueroso.

Sonreí y le volví a dar un beso. En la boca tenía gusto a cerveza pero podía distinguir el sabor de una saliva que me hubiera tomado en jarra. La apreté contra mí. No quería tocarle el culo, ni las tetas, quería que todo mi cuerpo se estampara en el suyo. Que la piel se derritiera como plástico y que quedáramos juntos, pegados y deformes, para siempre.

—Vamos —dijo.

Caminamos hasta la calle México de la mano. Llegamos a mi departamento, entramos. Estaba oscuro. Prendí una sola lámpara de luz naranja. El resto del departamento, el desorden, el vacío, los muebles castigados por el mal uso y el tiempo, quedaron en la oscuridad. Micaela se sentó en el sillón y se sacó los pantalones. Fui hasta ella, la besé y bajé hasta su bombacha. Estaba tibia y húmeda. Tenía un olor apenas ácido. Inspiré fuerte. La pija me explotaba. Corrí la tela y busqué el clítoris. Era chiquito y estaba tapado por piel. Con la mano libre lo descubrí y empecé a chupar. Mica gemía fuerte y sin vergüenza. No se parecía en nada a la Mica que había imaginado. Paré. Le saqué la bombacha y volví a chupar, pero ahora le metí un dedo en la concha. No fui hasta el fondo, me quedé haciendo presión en esa zona apenas arrugada que hay adentro y arriba.

—Pará. No quiero acabar todavía.

Frené. Me puse de pie y le di la mano para que se levantara. Fuimos hasta el cuarto. Apenas entramos, Mica se desnudó por completo. No había nada despampanante en su cuerpo. Pero todo era armonioso y sencillo. Se acostó y se abrió de piernas.

—Vení.

Me puse un forro. Se la metí mirándola a los ojos, viendo como la carne que entraba le cambiaba la expresión de la cara. Aún estando abajo, el ritmo lo marcaba ella. Moviendo la pelvis, apretándome con sus manos. Me dejé llevar y se la metí y se la saqué hasta que largó un chillido agudo, se contrajo toda y acabó. Me excitó tanto sentir su orgasmo que yo también acabé.

Me saqué el forro y fui a lavarme la pija. Cuando volví, Mica estaba tirada desnuda, mirando por la ventana.

—¿Se ve la luna?

Mi departamento de San Telmo era un contrafrente sin balcón, pero la falta de edificios altos alrededor dejaba que, en algunas noches, entrara la luz de la luna. Me senté a su lado. Le hice una caricia por la curva de la espalda. Mica se volvió hacia mí y me dio un beso corto y dulce.

—¿Me pedís un taxi?

Quería que se quedara conmigo. ¿Por qué siempre me engancho con mujeres a punto de irse? Al final, solo dos cosas me seducen. La belleza y la ausencia.

Pasé los días siguientes mirando el teléfono, esperando que Mica me escribiera. Me calmaba la ansiedad pensar que el jueves vería a Samuel y después de eso tendría una excusa para llamarla. Llegué a la Residencia Amanecer un poco antes de las nueve. Samuel estaba esperándome en la recepción con un conjunto deportivo. Sonreía como si hubiera olvidado que, con suerte, le quedaban quince años de vida.

—Llegaste temprano, Sklar. Mirá lo que te conseguí.

Me dio un papel que por un momento esperé que fuera un cheque, un pagaré o una orden de compra para un supermercado.

—Mica nos firmó un permiso para salir a dar una vuelta.

Me gustó que usara el plural. Éramos un equipo extraño buscando una historia. Salimos a las calles arboladas de Belgrano. Samuel quería caminar hasta los lagos de Palermo y tomar un cortado en el Café del Golf.

—¿No es un poco lejos?

—Hoy me levanté con energías.

En el camino, antes de empezar, traté de sacarle el tema de los honorarios. «No te preocupes, después arreglamos», me dijo. No insistí mucho y lo dejé hablar de su vida. Durante la caminata me contó la historia de cómo uno de sus socios lo había tratado de estafar. Me dio ternura que se hubiera quedado pensando en lo que yo le había dicho sobre «mugre y dolor» y que lo más oscuro que se le hubiera ocurrido fuera una vez que perdió plata. Llegamos al Café del Golf. Samuel saludó a los mozos como si lo conocieran de toda la vida. Nos sentamos en una mesa de afuera, mirando a la trampa de arena del hoyo 7. Lo dejé terminar la historia de la estafa, cuyo único condimento interesante era la intervención de un senador peronista que un socio de Samuel había conocido en un neuropsiquiátrico. Ni le dije que esa historia no me interesaba. Simplemente pasé de tema.

—Samuel, ¿por qué te dicen Kekele?

Tardó en responder.

—Es un apodo de la residencia.

—¿Quién te lo puso?

Agarró un grisín de la mesa y se puso a jugar con él.

—Rebeca.

—¿Querés contarme su historia?

—No hay mucho que contar. Somos dos viejos en un geriátrico.

—¿Y tu hijo Daniel?

Samuel rompió el grisín.

—¿Quién te lo dijo?

—Rebeca. Camino al ascensor.

Samuel giró y miró hacia el campo de golf.

—No sé si te puedo contar esto.

—Hagamos una cosa. Vos me lo contás, después vemos si va al libro o no.

Samuel cerró los ojos, se quedó en silencio. Después de unos momentos, tomó aire y empezó.

—Rebeca y yo…

Pero no dijo nada más.

—Estoy un poco cansado. ¿Podemos volver a la residencia?

—No hay problema, Samuel. Otro día seguimos.

Pedimos un radiotaxi. Volvimos en silencio, sin decir nada. Bajamos. Me despedí.

—¿Nos vemos el sábado?

—Pará. No te vayas todavía.

Estaba inquieto, con un gesto de preocupación. Parecía estar peleando contra algo mucho más grande que él mismo.

—Está bien. Subamos a mi habitación y te cuento.

—¿Estás seguro?

Samuel asintió.

Subimos. Ya era cerca del mediodía, pero ninguno de los dos tenía hambre. Samuel sacó una botella de caña Legui y llenó dos vasitos.

—¿Por dónde empiezo?

—Por donde te salga.

—Rebeca y yo estamos enamorados. Yo la amo y ella me ama y nada puede cambiar eso.

Me daba alegría saber que a esa edad todavía existía el amor, el deseo o lo que fuere.

—Rebeca, además, tiene Alzheimer. Me dice Kekele porque cree que soy su marido que lleva 20 años muerto.

No dije nada.

—Yo estuve con muchas mujeres en la Residencia Amanecer. Y antes de entrar, ni te cuento. Pero lo que siento por Rebeca no lo sentí por nadie.

—¿Ni siquiera por Mónica?

—Mónica fue otra cosa. Intenso, sí. Esto es diferente. Me siento… no sé. Feliz.

Samuel hizo una pausa, como si esa declaración ya fuera suficiente. Como si la historia simplemente fuera: el amor existe.

—Contame cómo la conociste.

—Yo llevaba un tiempo acá. Rebeca llegó a la tarde, lo cual es raro porque los viejos suelen entrar a la mañana. Ya en eso era especial. El hijo estaba haciendo no sé qué trámite en recepción y ella se puso a hablar con una nena que estaba esperando para ver a su abuela. No se escuchaba de qué hablaban, pero la veía conectada, presente. Eran tan linda, tan sencilla. Una señora alta agachada para hablar con una nena. La piel blanca, las pecas, el pelo gris. Por primera vez en ochenta años me dio vergüenza hablarle a una mujer.

Samuel tomó aire y después se desinfló.

—Pero metí la pata. Me hice el galán, el canchero, y me puso una cara de traste tremenda. En fin. Le parecí un tonto.

—¿Qué le dijiste?

—¿Hace falta?

Ni le contesté.

—Le dije: «Si necesitás alguien que te muestre las instalaciones, te hago un tourcito. Soy el rey de este boliche».

Me reí.

—Bastante nabo —dije.

—Pero se podría haber reído, che. Bueno, en fin. Le caí mal. Pero insistí. La invité al bingo, a tomar helado, al microcine. Siempre tratando de no hacerme el canchero. Y fue aflojando. Una vuelta me dejó sentarme en su mesa y nos pusimos a charlar. Iba todo bárbaro. Incluso nos reíamos de otros viejos de la residencia. Me confesó que Marta Sborinsky le caía mal y entramos a sacarle el cuero. Hasta que entre chiste y chiste dije: «Y no sabés lo mal que besa».

Lo miré en silencio, con esa mezcla de pena y reproche que nos produce ver a un amigo pifiar fuerte.

—Ya sé, ni me lo digas. Esa tarde la llamé a Mica y le pedí que me trajera flores. Antes de la cena me empilché, me perfumé y fui a su habitación a pedirle perdón. Cuestión que toco la puerta, me abre y cuando me ve, me dice: «Kekele, ¿dónde estuviste?», y me enchufa un beso. Qué digo uno, me llenó de besos. Y se puso a hablar. Que se siente sola, que me extraña, que no le gusta estar acá, que está feliz porque volví. Me hablaba al oído. Me decía «extrañaba tu perfume, extrañaba tu olor». Yo estaba absolutamente desconcertado. Y feliz. Así que le seguí la corriente. En un momento dejó de besarme y dijo: «No sabés lo que me pasó hoy. Un pesado se me sentó en la mesa y me contó intimidades de otras mujeres de la residencia». A lo que yo respondí «qué horror». Y siguió relatando todo nuestro encuentro. Que de entrada yo le había parecido un nabo, que no me soportaba, que le parecía buenmozo, pero engreído. Bueno, no me lo contó a mí, se lo contó a Kekele.

Samuel frenó y chasqueó la lengua.

—Si hablo mucho tiempo seguido se me seca la boca. Qué horror ser viejo —dijo y se tomó su trago de caña.

—¿En ningún momento se te ocurrió decirle quién eras?

—Sí. No. Qué sé yo. Intenté hablar un par de veces, pero en un momento fue hasta la puerta, la cerró y dijo: «Betty se fue al bingo. Tenemos el departamento para nosotros».

Samuel se quedó en silencio, sonriendo.

—¿Cogieron?

—Hicimos el amor.

Me quedé procesando la información.

—¿Qué es lo que te sorprende?

—No sé, no me imagino a mis abuelos garchando.

—Los viejos con cincuenta años de casados no dejaron de coger porque son viejos. Dejaron de coger porque llevan cincuenta años de casados.

—¿Y qué tal?

—Fue hermoso.

Mi vaso estaba más lleno que el suyo. Le di un trago largo. Samuel tomó hasta vaciarlo.

—Bueno, hasta acá llegué hoy. Perdonáme, hablar tanto me cansa un poco.

Llegué a mi casa dos horas después. A Mica no le escribí hasta después de la cena. No quería parecer desesperado, aunque lo estuviera. La llamé. No me atendió. Al rato llegó un mensaje. ¿Cómo te fue con mi abuelo hoy? Mañana te llamo y hablamos. Le respondí con un ¡Dale!

Al rato me llegó un mensaje de Buxi, preguntándome si quería ir a Palermo a tomar algo con él y el resto de mis amigos. Estaba cansado, no tenía plata ni ganas de tomarme dos bondis. Tampoco quería que mis amigos me invitaran la cerveza, otra vez. Inventé una excusa y me quedé en casa.

Abrí el documento de Word donde estaba trabajando mi novela. Después de todo, por eso era pobre. Por no agarrar trabajos de mierda que te aplastan el alma. Para tener tiempo para escribir. Me senté frente al cursor titilante. No se me cayó una idea. Abrí Facebook. Busqué el perfil de Mica. Encontré una foto donde está muy feliz y sonriente, con un vestidito de flores. Me hice una paja y acabé pensando en llenarle la cara de leche.

Miércoles a la tarde. Abrí la heladera y no había absolutamente nada, ni un limón a la mitad, ni un sobre de mayonesa. La única forma de comer algo decente era ir al supermercado Día y cocinar algo yo. Me cambié, me bañé, di vueltas por la casa. Se hizo tarde y cerraron todos los negocios. Llamé a mí mamá y le pregunté si podía pasar a buscar unas milanesas. Me dijo que sí y me preguntó si quería cenar con ellos. Le dije que no, que estaba muy ocupado. Pero que si terminaba un laburo iba. Me quedé leyendo Alucinaciones, de Oliver Sacks. Un relato sobre un hombre que dejó de percibir el lado izquierdo del mundo. Al principio me pareció inverosímil, pero pensándolo bien, casi todas las historias de locura lo son.

Llegué a la casa de mis padres en Barrio Norte a las once de la noche. Tenía mis propias llaves así que no tuve que tocar el timbre. Fui directo al freezer a buscar milanesas. En la mesa mi mamá había dejado dos paquetes de pan lactal y una bolsa con frutas y verduras. Cuando me estaba por ir apareció en camisón.

—Hola, Cuqui.

—Hola, ma.

—Hace mucho que no te veo.

—Estoy tapado de laburo con una biografía por encargo.

Le conté una versión embellecida del laburo con Samuel.

—Igual podrías venir.

Le sonreí de compromiso.

—El domingo vamos a ver a la abuela. ¿Querés venir?

—Tengo que ver a Samuel.

—Hace meses que no vas. Siempre pregunta por vos.

Apoyé las bolsas en el suelo y saqué las llaves del bolsillo. Abrí la puerta.

—Intento ir.

—Chau, Cuqui —dijo mi mamá y se fue por el pasillo.

—Chau, ma.

Mi abuela estaba internada en un geriátrico del Bajo Flores con guardia psiquiátrica. Era el menos feo de todos los lugares que cubría su obra social. No era una prepaga, era una de sindicato que mi tío le había conseguido pidiendo favores. Desde Barrio Norte el viaje en el 132 duraba una hora. Ni mi mamá ni mis tíos sabían manejar, ni tenían auto, ni estaban en condiciones de pagar un taxi. Todos vivían con lo justo tratando de no abandonar el barrio de clase alta donde se habían criado. Mi tío, incluso después de declararse en quiebra, seguía pagando la cuota del Jockey Club.

El geriátrico era gris y deprimente. Al menos tenía un jardincito donde mis tíos llevaban a mi abuela a comer sándwiches de miga. Pero esa tarde llovió y tuvimos que quedarnos en la habitación. A mi abuela la habían internado después de un brote psicótico. Decía que el portero la espiaba desnuda y que la filmaba desde una cámara instalada en un nido de hornero. Tenía 78 años, le faltaban todos los dientes y vivía en un monoambiente sin balcón en Callao y Santa Fe. La dentadura postiza que no usaba iba enganchada a unos pernos de acero que le habían colocado en las encías. Cuando sonreía se veían los cuatro pernos asomarse entre los labios siempre cubiertos de baba.

La visita consistía en comer los sándwiches alrededor de mi abuela, charlando entre nosotros. Ella te saludaba y te preguntaba cómo andabas. Después de eso, no decía nada. Al principio mi mamá y mis tíos intentaban sacarle conversación. Con el tiempo descubrieron que era imposible y que lo mejor que podían hacer era simplemente estar ahí. Iban todos los domingos.

Cuando llegué no me reconoció. Mi mamá tuvo que explicarle quién era yo. Probablemente eso de que mi abuela preguntaba por mí era un invento de mi mamá.

En el medio de la visita vino una enfermera a mover a mi abuela. Ella no se levantaba de la cama y había que cambiarla de posición para que no se le hicieran escaras. Mientras lo hacía pensé que en los ‘70, antes del desbarranco financiero de mi familia materna, cuando todavía se podían considerar aristocracia terrateniente, mi abuela y Samuel se podrían haber cruzado alguna noche en Mau Mau o en las playas en Punta del Este. Quizás incluso Samuel se la había querido levantar (mi abuela era hermosa, alta, blanquísima y con el pelo rojo) y ella lo había despreciado por ser judío. O quizás él la había llevado al velero, habían cogido y después él no la había llamado nunca más.

La enfermera terminó su trabajo y se fue. Mi mamá, mis tíos y yo seguimos un rato más, hasta que se acabaron los sándwiches y volvimos para Barrio Norte.

Me junté con Samuel al día siguiente, a la mañana. Seguía nublado, pero ya no llovía. En el 29 camino a Belgrano me llegó un mensaje de Mica.

«Hablé con mi abuelo por el tema de la plata. Me dijo que está todo bien, que hoy lo hablan».

Me bajé en Barrancas y caminé. Samuel me esperaba en el jardín de la Residencia Amanecer, leyendo unas hojas impresas. Eran cuentos y relatos míos publicados en revistas del under.

—Me lo trajo Mica. Tenés el cerebro podrido vos.

Me senté en la mesa.

—Hice la tarea —dijo—. Te tengo preparada una historia.

Y entonces me contó la vez en que él y Mónica Mondiale fueron a ver a una cantante italiana al Maipo y terminaron los tres encamados en una suite del Hotel Plaza. La anécdota era más divertida que pornográfica. Me gustó y le dije que lo iba a meter en el libro. Después hicimos un recreo y pedimos café.

—Samuel, ¿te parece si me seguís contando de Rebeca?

—Yo te cuento un trío con Mónica Mondiale e Isabella Toletoni y vos me preguntás por dos viejos en un geriátrico. ¿Qué más querés saber?

—Todo. Cómo hablan, cómo charlan, cómo cogen.

—No hay nada especial.

Samuel tenía los ojos celestes muy claros. Según la luz podían parecer transparentes. Me miró esperando a que siguiera.

—¿No tenés miedo de que te descubran? —pregunté.

—¿Qué descubran qué?

—Que tenés sexo con una paciente psiquiatrica que te confunde con el marido que murió en el gobierno de De la Rua.

—No parecés tan moralista en tus cuentos.

—No te juzgo. ¿Pero qué pasa si se entera la familia?

—Yo soy su familia.

Otra vez el silencio.

—¿No te da culpa mentirle?

Samuel largó una carcajada.

—¿Y vos le decís todo a tu pareja?

—Yo no tengo pareja.

—Y si no aprendés a mentirles un poco, nunca vas a tener.

—Dale, Samuel. No me jodas. No es lo mismo ocultarle cosas a tu pareja que fingir que sos otra persona.

—Me pasé toda la vida solo y angustiado. Gané fortunas y las gasté. Estuve con decenas de mujeres. Por primera vez soy feliz. Rebeca es feliz. Decime qué está mal de todo esto.

—Nada.

—¿Conocés Colinas del Tiempo?

—Mi abuela paterna está enterrada ahí.

—Hace tres meses compré dos parcelas. Cuando muera quiero que me entierren con Rebeca.

Me tomé el tiempo para hacerle la siguiente pregunta.

—¿Cómo es estar enamorado a los ochenta?

Samuel sonrió. Miró para un costado, como si ahí estuviera imaginando a Rebeca.

—Es como que toda la vida me morí de frío y ahora estoy arropado.

—¿Es diferente a estar enamorado a los treinta?

—Siempre es diferente. Si no, no te enamorás.

—¿Y qué tal el sexo?

Meneó la cabeza. Empezó a hablar. Paró.

—No sé… Es muy íntimo.

Me pregunté si tenía que seguir insistiendo. Quería escuchar más, saber más, pero tampoco quería presionarlo demasiado y que me cambiara de tema. Miré el reloj en el celular. Ya llevábamos casi dos horas charlando.

—¿Querés cortar acá? —le pregunté.

Dijo que sí con la cabeza. Giré y busqué al mozo que atendía en el jardín de la residencia. Me vio y le hice el gesto de la cuenta.

—Samuel, perdón que te joda. Pero necesitaría ir cobrando algo de los honorarios del proyecto.

—Ah, sí. De eso te quería hablar. Estuve hablando con el Bebe Cohen. Están muy interesados en Editorial Planeta. ¿Te parece si arreglamos por un porcentaje de las regalías?

No era lo que estaba esperando.

—¿Quién es el Bebe Cohen?

—Un muy amigo mío. Me dijo que apenas tengamos un manuscrito, firmamos.

Me contuve para no putearlo.

—Yo necesito la plata ahora.

No dijo nada.

—¿No tenés algo para darme ahora? ¿Un adelanto?

Me escuchaba a mí mismo mendigarle a un viejo y me daba vergüenza. Pero la bronca era más fuerte.

—Perdón, Juancito.

—¿Perdón qué?

—No tengo un mango.

—¿Y cómo pagás este geriátrico?

La pregunta lo descolocó.

—El dueño —dijo y pude sentir su vergüenza— es el hijo de un amigo. Estoy de prestado.

—¿Y el yate en Uruguay? ¿Y las parcelas en el cementerio?

—El yate lo vendí para pagar deudas. La plata de las parcelas la puso Rebeca.

Guardé mis cosas y me paré.

—No te preocupes —dijo—. Yo hablo con Mica. Vamos a encontrar una solución.

—Nos vemos, Samuel —dije, y me fui.

Cuando estuve de vuelta en mi casa, más calmado, llamé a Mica. No me atendió. Me respondió al rato con un mensaje. «Ya hablé con mi abuelo. Está muy angustiado por todo lo que pasó. Dejame ver si le encontramos una vuelta».

La hubiera mandado a la mierda, pero quería por lo menos cobrar algo de lo que había laburado hasta entonces.

Sin plata, sin ganas, sin perspectivas de cogerme a nadie, decidí quedarme en mi casa. Apagué la computadora. Abrí un vino que tenía guardado y me senté en el sillón, con mi cuaderno. A escribir lo que yo quisiera. Mis cosas.

Probé con un pasaje de la novela. No pasó nada. Seguí escribiendo, por puro placer. Primero de Mica. De su culo, de su cara, de sus tetas. Después de cuánto la odiaba. Escribía puta, forra, concheta, hueca, judía de mierda. Cuando se me pasó el enojo, escribí que la extrañaba, que quería volver a verla. Al cabo de la tercera copa empecé a escribir de Samuel. De la bronca que sentía, de mis ganas de que me llamara Mica diciéndome que se había muerto de pena. También escribí sobre el miedo a nunca tener un mango, o peor, el miedo a ser como mis viejos, a sufrir por sostener una vida que no puedo pagar. Fui bajando. Entonces me puse a escribir sobre Rebeca. Sobre esta mujer lánguida de pelo gris y ojos verdes, esta señora que en el pozo más triste de la vejez y la demencia había encontrado una forma del amor. Escribí un rato largo. Conectado como no lo estaba hacía mucho tiempo. Me bajé toda la botella. Cuando terminé eran las dos de la mañana. Picado como estaba le mandé un mensaje a Mica.

«Decile a tu abuelo que voy a terminar el libro sin cobrar. Después quiero la mitad de las regalías. Y vamos a hacer el libro que yo quiero. Voy a escribir sobre él y sobre Rebeca. Tiene que contestarme todo, sin vueltas. Si quiere que yo siga, esas son mis condiciones».

Me fui a dormir borracho, sin siquiera ver si había una respuesta.

Me levanté con una resaca leve, pero constante. Me hice tres huevos revueltos y los metí adentro de dos rodajas de pan lactal. Llené una jarra de agua de la canilla y le tiré un sobre de jugo Tang. Miré el teléfono. Había un mensaje de Mica.

«Hablé con mi abuelo. Está todo bien. ¿Alguna condición más, Señor Escritor?».

Le di un mordisco a mi sandwich de huevo y contesté.

«Sí. Que des la cara y me expliques por qué me metiste en un trabajo imposible de cobrar».

«No seas forro. Yo no sabía. Mi familia cree que mi abuelo es rico y todos están esperando para cobrar una herencia que ahora parece que no existe».

«Mentirosa como tu abuelo. Viernes a las 11 en Bangalore. Humboldt y Niceto Vega».

«Dale. No me odies».

Después llamé a Fiona, una amiga que trabajaba como prensa en Editorial Planeta. Le pregunté si conocía al Bebe Cohen. Me dijo que no, que nunca había escuchado hablar de él, pero que me iba a averiguar.

Quedé en encontrarme con Samuel esa misma tarde. Esperaba verlo apenado o con algo de culpa al menos. Estaba sonriente como siempre, los ojos celestes le brillaban y me esperaba leyendo La Nación en una mesa del jardín.

—Juancito.

—¿Cómo te va Samuel?

—Bárbaro, ¿vos?

—Muy bien.

—¿Empezamos?

Ni una disculpa, ni una mención al tema. Nada.

—Dale. ¿Cómo es el sexo a los 80 años?

—¿Es lo único que te interesa?

—¿Querés que escriba el libro o no?

Samuel largó un resoplo de resignación.

—Es todo más lento. Para empezar, tengo que tomarme un Viagra. Y eso tarda en hacer efecto. Entonces hay mucho beso, mucho mimo, mucho masaje. Media horita como mínimo —dijo.

—¿Dirías que lo disfrutás más o menos que a los treinta?

—Qué sé yo. No comparo tanto.

—Y Rebeca, ¿lo disfruta, está satisfecha, tiene fantasías?

—Qué sé yo. Preguntale a ella.

Me quedé callado, pensando.

—Está bien.

—¿Qué cosa?

—La quiero entrevistar a Rebeca.

—No, bueno, era una forma de decir.

—No hay problema, Samuel. Buscáte otra persona que escriba el libro.

Ya no estaba sonriente ni radiante.

—Bueno —dijo—, pero tratala bien.

Dos veces me canceló Samuel el encuentro con Rebeca. La segunda lo hizo el mismo día, cuando estaba caminando por México hacia el Bajo. Una vuelta me dijo que Rebeca se sentía mal y la otra, que tenían un té con amigos. Empecé a pensar que no iba a suceder. Hasta que el viernes a la tarde sonó el teléfono. Era Samuel.

—¿Podés venir hoy?

Mi plan ese día era ver a Mica a la noche. Si quería llegar a hacer todo tenía que apurarme. Dije que sí y me mandé para Belgrano lo antes posible. Samuel me estaba esperando en la recepción. Estaba inquieto.

—Hoy tiene un buen día. Pero si tiene un raye, no te pelees, dejáselo pasar.

Le dije que se quedara tranquilo. Subimos hasta el departamento de Rebeca. Estaba dentro del complejo de la Residencia Amanecer, pero en otro edificio, al que se llegaba pasando los ascensores principales y el jardín. Estaba en el segundo piso y, más que un departamento, eran habitaciones. Cada piso tenía, además, una oficina con enfermeros. La dinámica era la de una clínica, pero con la decoración de un edificio de departamentos. Rebeca, me explicó Samuel, podía salir y moverse por el complejo, pero siempre avisando a dónde iba y con quién estaba.

—¿Y las enfermeras no dicen nada cuando se va a tu departamento?

—Las convencemos —dijo y arqueo las cejas.

Tocamos la puerta y Rebeca nos abrió. Estaba vestida con un pantalón de raso gris y una blusa blanca. Un collar de perlas y aritos haciendo juego. Se había pintado también. Nos hizo pasar y nos sentamos alrededor de una mesa. Había preparado masitas y té.

—Me dijo Kekele que querías hacerme unas preguntas.

—Sí, estoy escribiendo su biografía y me parece que tu testimonio debería estar.

—Más le vale a este sátrapa poner mi testimonio. Cincuenta años sosteniéndole la vela.

Samuel sonrió. Saqué el grabador y el anotador.

—¿Me contarías cómo es tu vida acá?

Antes de que yo terminara mi pregunta, ella tenía la mirada clavada en el vacío.

—Rebeca…

Samuel me hizo un gesto de que parara.

—Mi amor —le dijo y ella, por toda respuesta, tomó un sorbo de té. Después, de la nada, se puso a hablar.

—Un día llamó a la puerta y ahí estaba, todo galán y con mi perfume favorito. Siempre fue un desastre como marido, pero para pedir perdón era fabuloso. Y yo le dije: «Kekele, ¿dónde estuviste?», y le di un beso. Y después le dije: «Extrañaba tu perfume, extrañaba tu olor».

Sin entrar en detalles incómodos, Rebeca siguió contando ese primer encuentro casi idénticamente a como lo había hecho Samuel. Me sorprendió la precisión. La tarde avanzó así, entre las rachas de lucidez (cuando hablaba de él) y las lagunas de silencio (cuando hablaba de todo lo demás). Su mente era un edificio derrumbado del que solo sobrevivió una columna. El amor por Kekele. Un amor inmune al paso del tiempo y a la demencia senil. Me pregunté cuántas personas habría así en todo el mundo. Humanos para quienes el amor es una disposición del alma, algo que va a suceder siempre, no importa cómo estén ellos ni qué persona tengan enfrente.

—¿Qué cosas te molestan de Kekele? ¿Hubo algo que te diera odio? —pregunté.

Samuel me miró incómodo.

—¡Uf! Tenés para un libro entero. Pero yo lo amo así, complicado y cuentero —dijo y le dio la mano.

—Contame algo.

Rebeca se encogió de hombros.

—Kekele, ¿nos dejarías solos un rato? —dije.

Samuel la miró a Rebeca.

—Andá, andá —dijo Rebeca—. Yo me arreglo.

—¿Segura?

—Sí, mi amor.

—Cualquier cosa estoy en el jardín.

Nos quedamos solos. Sin nadie que molestara pude mirar a Rebeca con más tranquilidad. En el cuello tenía una cadenita de oro con un Maguén David.

—Lindo, ¿no? Lo compramos en un viaje a Israel en el ‘84. Dos iguales, uno para mí y uno para él. Ahí tenés la primera cosa que odio: lo perdió en el club. Se lo robaron. Pero yo lo amo. Lo amo.

—¿Y cómo se siente?

Rebeca se comió una masita y sonrió. Miró para arriba, siguió sonriendo, como una nena.

—¿Viste cuando te vas de vacaciones mucho tiempo? Ese momento cuando volvés a tu casa y podés oler el lugar como si fuera conocido y extraño al mismo tiempo.

Todo lo estaba grabando, pero igual quise tomar nota en mi cuaderno.

—Tampoco es fácil vivir con él. Viste cómo es. Dice una cosa y después la cambia por otra, y después la vuelve a cambiar y una ya no sabe en qué creer.

—¿Qué es lo que más te gusta de él?

Rebeca se tomó su tiempo para pensar.

—Que no es celoso. Cuando quiero estar sola, estoy sola. Al principio me costó un poco. Sentía que si no me reclamaba, no me quería. Pero con el tiempo me acostumbré. A lo bueno y a lo malo. Vos me entendés.

Puse cara de circunstancia.

—No te hagas el zonzo que vos sos el amigo y seguro te contó de sus andanzas. ¿Vos te creés que de viejo no se las manda?

—Me contó lo que hacía de joven.

—No hace falta que lo encubras. Yo también tengo un amante.

Lo dijo con cierto orgullo, como una reivindicación.

—A que te pensaste que yo era la esposa ingenua.

—¿Vive en el geriátrico?

—Sí. Se llama Samuel Rubinschik.

Me tuve que morder los labios para no sonreír.

—¿Lo conocés? —preguntó.

—De vista.

—Es un engreído y un porfiado. Otro viejo chamuyero. Pero da muy lindos besos.

Agarré mi taza y le propuse un brindis con té.

—Rebeca, ¿te molesta si esto lo pongo en el libro?

Se quedó pensando.

—Poné lo que quieras, nene. Si hasta que ese libro salga…

Seguimos hablando un rato más, pero ya no me contó nada sobresaliente. Se la notaba cansada. Los silencios y las lagunas se hicieron más frecuentes y más largos. Terminamos el té y las masitas, me despedí.

Cuando bajé, Samuel me estaba esperando en una de las mesas del jardín.

—¿Qué te contó?

—Que además de hacerte pasar por el marido, sos el amante.

—Soy el amante —dijo y después agregó—: y también soy el marido.

Me dio gracia, como si fuera una gran declaración que ya tenía preparada. Después me preguntó si me quedaba a tomar un cafecito. Le dije que no, que me tenía que ir a casa a descansar y a bañarme porque a la noche iba a salir.

Volví a San Telmo caminando. Me explotaba la cabeza. No podía creer lo que me acaban de contar pero al mismo tiempo, todo encajaba. Todos estos años leyendo sobre desórdenes psiquiátricos, admirando escritores con enfermedades mentales. Horas leyendo posteos anónimos en foros sobre Alzheimer. Historias de hombres que confunden a su esposa con un sombrero, cerebros que olvidan los números impares, que no reconocen caras o que no pueden percibir el lado izquierdo del mundo. Cirugías cerebrales que salen mal y dejan pacientes creyendo vivir en la década del ‘40 o sin la capacidad de usar sustantivos. Y sobre eso, mi propia historia familiar de psicóticos, bipolares y dementes seniles, de la cual mi abuela sin dientes es solo un caso. La historia de Rebeca, una mujer que cree que el mismo hombre es su amante y su marido muerto, era una historia llamativa, pero no imposible. Mientras pensaba en la historia una y otra vez sonreía y me imaginaba contándosela a Mica.

Nos encontramos en el bar Bangalore, en Palermo. Llegó tarde y hermosa, como siempre. Me dijo que no tenía mucho tiempo, que después tenía otro compromiso. Estaba simpática, pero no dejaba de mirar el celular. Solo cuando avancé con la historia de Rebeca tuve su completa atención. Cuando llegué al final, ya no miraba el teléfono.

—Increíble —dijo y me miró sonriendo, con los ojos brillosos no sé si por la cerveza que había tomado o porque estaba emocionada.

Le dio un trago a su pinta, la terminó y pidió otra que empezó a tomar apenas llegó.

—¿Nunca había contado nada?

—Jamás. Ni una sola palabra.

—La posibilidad de que salga un libro hace que la gente cuente cualquier cosa.

—¿Qué libro? ¿El que te va a publicar el Bebe Cohen? Esto te lo cuenta porque sos vos.

—¿Porque soy confiable?

—En lo más mínimo —dijo, agarró el vaso e hizo girar un poco la cerveza—. Pero no tenés el aura del juicio.

Me gusta cuando alguien habla bien de mí. No pasa seguido.

—Con vos nunca me sentí observada, ni criticada. ¿Es porque entendés a las personas o porque te chupa un huevo?

—Es una campaña: perdonar a todos para que me perdonen a mí.

—Siempre tenés un plan.

Brillaba el grifo de la cerveza. Brillaban los cubiertos secándose en la bacha. Brillaba el agua que se había condensado en la parte de afuera del vaso y había resbalado hasta la madera. El mundo entero brillaba alrededor de Micaela cuando estaba contenta.

—¿Y ahora qué plan tengo?

—Cogerme. Lo tenés escrito en la frente desde que entraste al bar.

—Y a vos te gustan los hombres que tienen «misterio». Andá a cagar.

Mica largó una carcajada.

—Dame un beso, nabo.

Me incliné sobre ella y le di un beso. La saliva con gusto a cerveza estaba fresca. Le pasé la lengua por los dientes. Ella hizo lo mismo.

Nos besamos en la barra un rato, hasta que miró el celular y dijo que se tenía que ir.

—¿A dónde?

No respondió. La debería haber dejado pasar, pero no lo hice y me quedé mirando fijo.

—A comer con mi novio.

—¿No preferís coger conmigo en mi departamento mal decorado?

—Con los besos me conformo.

—Histérica.

—¿Esa es la única explicación que encontrás cuando alguien no te da bola?

Me acerqué y le di otro beso. La agarre de la nunca. Le metí la lengua entera dentro de la boca. Ella me clavó las uñas en los cachetes, me separó y después me metió la lengua ella a mí.

—Vamos.

Salimos a la calle, estaba fresco y la brisa hacía sonar las hojas de los árboles de la calle Humboldt. Mica iba para Belgrano. Le pedí que me alcanzara hasta Santa Fe, así no me tenía que tomar dos colectivos. En el primer semáforo nos volvimos a besar. La luz se puso en verde y solo nos dimos cuenta cuando los autos de atrás nos tocaron bocina. Mica soltó mal el embrague y el auto se paró. En los segundos en los que tardamos en arrancar, un taxi nos pasó por la derecha. El tachero se asomó por la ventana y gritó aprendé a manejar, pelotuda.

Micá estalló de risa y arrancó. En vez de ir derecho, dobló para el lado de Juan B. Justo. Mica me dijo que así evitaba un control de alcoholemia. Dos cuadras más adelante frenó, se desabrochó el cinturón de seguridad y volvimos a besarnos. Le toqué las tetas, no dijo nada. Estaban hermosas, más duras y apenas más grandes que la última vez, como si se estuviera por indisponer. Me cebé y le levanté la remera. Le bajé el corpiño y se las chupé. Pensé que me iba a cortar, pero estaba con los ojos cerrados y la boca apenas abierta. Subí de vuelta hasta su boca. La besé. Le agarré la mano y la traje a mi pija, que se salía del pantalón. Se chupó la mano y me la pasó por la cabeza. Entonces le desabroché el botón del jean y escarbé con dos dedos hasta su concha. Estaba empapada. De pronto abrió los ojos, me soltó la pija y se incorporó.

—Pará, pará. Nos estamos yendo a la mierda.

Intenté besarla dos veces más, pero me puso distancia.

—Cortemos acá.

—Histérica.

Mica se miró en el espejo y se acomodó el pelo.

—¿No es lo que te gusta?

Mica se abrochó el pantalón y arrancó. Me dejó en Santa Fe y Godoy Cruz, con los cachetes colorados, el pelo revuelto y la pija estallada. Me subí al 152. Cuatro paradas después el dolor en los huevos era tan intenso que me bajé, entré en el baño de Café Tolón y me hice una paja.

Mica no escribió al día siguiente, ni al otro, ni en toda la semana. Le mandé un mensaje. No hubo respuesta. Los primeros días los llevé más o menos bien. Al cuarto o quinto día, ya no pensaba en otra cosa. No era la primera vez que me pasaba. El rechazo de una mujer, aún una que había visto tres o cuatro veces, se volvía insoportable. Fantaseaba con casarme y tener hijos, pero también con lastimarla. Imaginaba llamadas telefónicas donde le decía que tenía VIH y que seguro la había contagiado. O redactaba notas de suicidio donde la culpaba de todo. Después tenía ataques de culpa y remordimiento que no me dejaban dormir. Lo llamé a Buxi y le conté toda la historia. Me escuchó pacientemente. Cuando terminé, suspiró.

—¿Estás ahí? —pregunté.

—Sí…

—¿Qué hago?

Escuché otro suspiro.

—No sé. O sea, sí sé. Pero no sé si lo querés escuchar.

—Decime.

—¿Te acordás de Karina? Te decía que no, la buscaste durante meses. Al final te dio bola, se enamoró y la dejaste. Todavía te odia.

Claro que me acordaba de Karina. Y de Poli y de Carmen, y de todos los ejemplos que Buxi me iba a dar.

—No es lo mismo. Mica me gusta en serio.

—¿Qué tiene de diferente?

No pude contestarle.

—Dale, Juancho. Vamos al cine.

—No tengo plata.

—Yo te invito.

—Te llamo más tarde. Tengo que laburar.

Corté con Buxi y abrí el perfil de Mica en Facebook. Repasé todas las fotos que había visto mil veces: las de su culo en la pileta, la de los viajes con el novio, las de ella con su perro al atardecer. Por primera vez en mi vida no me dieron bronca ni ganas de burlarme: simplemente tenía ganas de estar ahí. Miré las fotos del novio. Un tipo normal, con cierta pinta y algo de onda. ¿Por qué él y no yo?

Samuel tampoco me escribió en toda la semana. Ni contestó mis llamadas. Con esa excusa, volví a escribirle a Mica. Esta vez sí contestó. Me dijo que ella iba a hablar con el abuelo, a ver en qué andaba. Al final de la charla me puso: «Perdón por lo del otro día. Estaba borracha». Escribí una respuesta que decía: «No te perdono una mierda, pendeja puta histérica y traidora, andá a calentar pijas a la concha de tu judía madre». Pero en vez de eso puse: «Nada que perdonar».

Al día siguiente Mica me mandó un par de mensajes explicándome que su abuelo estaba mal, no de salud sino de ánimo, y que por eso no había contestado. Pero que ya podía llamarlo, que estaba un poco mejor. En seguida me entró un mensaje de Samuel. «¿Podés encontrarte ahora?».Dije que sí y una hora más tarde estaba en la puerta de la Residencia Amanecer. Samuel estaba arreglado para salir con pantalón de vestir, camisa, mocasines y pañuelo en el cuello, pero a pesar de la ropa, el perfume y la gomina, tenía mal semblante. Caminamos juntos hasta un café de Belgrano. En la puerta me dijo que no quería entrar.

—Vamos a un bar —dijo.

Dudé. Si le llegaba a pasar algo iba a ser culpa mía.

—¿A dónde querés ir?

—A donde sea, mientras quede lejos de acá y sirvan vermouth.

Se me ocurrió llevarlo a un barcito que conocía. Nos sentamos en una mesa en la vereda. Un poco por costumbre, saqué el cuaderno para tomar notas.

—Ni te gastes. Esta historia se acabó.

—¿Qué pasó?

—Primero quiero un vermucito.

Pedimos. Llegaron los vasos, el vermú blanco y la soda. Samuel se sirvió y tomó su vaso de un trago.

—Ya no me reconoce. Me mira y me pregunta «¿Quién sos?». Y yo le digo: «Kekele», y ella me responde que Kekele se murió. La agarro de la mano y ella me la saca y me grita: «No me toques, maleducado».

—¿Quién cree que sos?

—Nadie. No me reconoce.

Estaba triste y agitado, un poco fuera de sí.

—En la residencia me dicen que no me acerque porque mi presencia la angustia. Siento… —Samuel buscó las palabras— …siento que mi cuerpo va a desaparecer.

Vino el mozo y se llevó el primer sifón de soda.

—Ayudáme.

Suspiré.

—No sé si se puede hacer algo. Quizás en un tiempo.

—Tengo ochenta y un años.

Los ojos celestes se movían de acá para allá.

—Y a vos qué te importa, ¿no? Querías una historia de amor en un geriátrico y acá la tenés. Un viejo zonzo lamentándose porque su novia no lo quiere ver.

—El amor es una mierda. Para todos.

—¿Sabés cuál es la diferencia? Que a vos Mica te manda a pasear y pensás que se te acaba el mundo y que nunca vas a encontrar otra chica así. Pero en un mes vas a estar acostándote con otra. Yo no. El mundo se acaba de verdad porque el que se está acabando soy yo.

Me quedé descolocado.

—¿Mica te dijo algo?

—Le dije si quería venir a almorzar conmigo y con vos y me contó.

Serví vermouth en un vasito y le tiré soda. Hizo demasiada espuma y rebalsó.

—¿Qué más te dijo?

—No mucho. Pero no me haría ilusiones. Está bien con el novio. No es que no le gustás —dijo—. Llegaste en un mal momento.

Nos quedamos en silencio, tomando vermouth. Al rato Samuel volvió a hablar.

—Ayer me senté al lado de Rebeca. No le hablé ni nada. Me vestí igual que aquel primer día. Me puse el mismo perfume. En un momento me miró largo, largo. Qué tonto me siento, pero durante esos segundos pensaba que me iba a reconocer. Al final se dio vuelta y siguió comiendo, sin decir una palabra. Yo me quedé al lado suyo, mirándola, tratando de que me llegara algo de su olor.

Samuel cerró los ojos.

—Necesito volver a tocarla. Volver a quedarme dormido en su cama. Mi cuerpo la extraña. Extraño el olor de su pelo, las manos, las arrugas. Las pecas en los pechos. La piel floja y fresca, el pliegue que se le forma en la panza. Extraño todo, hasta lo feo: los dientes en el vaso de agua, los ronquidos…

Él hablaba de Rebeca y mientras tanto, yo, en mi cabeza, repasaba todos los detalles del cuerpo de Mica, todo lo hermoso y todas las imperfecciones que me parecían todavía más lindas: un diente apenas torcido, una cicatriz en la cadera, un lunar con un pelo. Samuel siguió.

—…los ojos verdes, las líneas de expresión, el gesto en su cara cuando la tocaba. Las caricias atrás de la nuca y el momento en que la pastilla azul me hacía efecto y de pronto no teníamos ochenta años. La forma en que decía Kekele cuando hacíamos el amor. ¿Entendés de qué te estoy hablando? Necesito besarla otra vez y esta vez saber que es la última.

—Te entiendo, Sami.

Se quedó mirándome, como si de pronto el objeto de la pena fuera yo.

—¿Tanto te gusta mi nieta?

—Por primera vez tengo ganas de no ser un forro.

Samuel se rio.

—Es un primer paso. Hagamos una cosa. Yo le voy a pedir a Mica que se junte con vos. Alguna macana voy a inventar. No sé, que necesito que te convenza de seguir trabajando gratis o algo así. Vos llevála a un restaurante, un lugar lindo. Llevále un regalo. Y vestite bien, no como si estuvieras yendo a un geriátrico a entrevistar a un viejo.

—Lo voy a intentar.

—Y con respecto al libro, necesito tomarme un descanso. ¿No te molesta?

—No te preocupes, Samuel. Cuando estés mejor de ánimo retomamos.

—Hola, Mami.

—Hola, Cuchi. ¿Qué hacés llamando un domingo?

—Necesito un favor.

—A ver…

—¿Me acompañás a comprar ropa?

—¿Y desde cuando confiás en el buen gusto de tu madre?

—Necesito algo de ropa que no sea prestada.

Mi mamá se rio.

—Regio. Te veo a las cinco en el Alto Palermo. Pero después tomamos un cafecito y me contás qué está pasando.

—Hola, Buxi.

—Juancho, ¿cómo va?

—Bien, ¿te hago una pregunta? ¿Tu papá sigue teniendo el Airbnb en la calle Charcas?

—Sí.

—¿Me lo alquilaría por una noche?

—Te lo presta. ¿Para qué lo querés?

—Voy a salir con Mica el sábado y me gustaría llevarla a un lugar más lindo que mi casa.

—¿Cuál es el problema con tu casa?

—Nada.

—¿Entonces?

—Quisiera ir a un lugar donde le den ganas de quedarse a dormir.

Llamé a mi amigo Barrilito, que trabaja en el bar 878 y le pedí que me reservara una mesa. Se sorprendió y se alegró de que lo llamara. Hacía mucho que no iba. 878 no era el bar más caro del mundo, pero hacía un tiempo que estaba fuera de lo que yo podía pagar. Le conté la historia. Me dijo que tenía una mesa guardada y que por la cuenta no me preocupara.

A la tarde fui a la librería Grand Splendid. Estaba Luis Mey, que es amigo y escritor, y trabajaba ahí hacía años. También le conté la historia de Mica. Me explicó cómo robarme un libro y lo hice. Me llevé El libro del anhelo, el poemario de Leonard Cohen que tiene sus pequeños escritos y dibujos, casi todos sobre el mismo tema: el deseo que no se va, ni siquiera cuando sos viejo.

Esa noche me puse toda la ropa que me había comprado mi mamá. Un jean nuevo, una remera básica cuello en V, zapatillas, un sweater al cuerpo. También el perfume que me regaló. Me miré al espejo. Me sentía un poco más serio.

La esperé a Mica en la barra de 878, tomando un Refresco Nº 5. Un trago liviano para matar la ansiedad sin ponerme muy en pedo. Mica llegó tarde y linda, como siempre. Me saludó con un beso en el cachete. Tenía el pelo mojado. Deduje que se había bañado para verme a mí y me pareció un buen signo.

Hablamos un poco de cualquier cosa, hasta que ella pasó a lo importante.

—No abandones el libro de mi abuelo. Él está mal por lo de Rebeca. Pero necesita alguien con quien charlar.

—Yo no soy el nieto.

—Ya sé. Pero te quiere. Mirá, hablé con mi mamá, si el tema es la plata ella te puede pagar algo.

No se me ocurrió como estirar la charla sin decir la verdad. Así que confesé.

—Mica, no voy a dejar de trabajar con tu abuelo.

—¿Tan fácil te convencí?

—Nunca pensé en dejar el libro. Pero quería verte y este me pareció el mejor plan.

Se quedó mirándome fijo, en silencio.

—En realidad fue una idea de tu abuelo.

—¿Usaste a mi abuelo para volver a verme?

Estaba molesta pero no pudo ocultar su sonrisa.

—Sí —contesté.

—Ah, te gusto mucho.

—Y me robé un libro para vos.

Le di el libro de Cohen. Lo hojeó contenta.

—Gracias.

—Disculpá que te haya engañado. Tenía muchas ganas de verte.

—Y yo también a vos, pero tengo un novio. Un proyecto.

¿En qué momento las relaciones fueron invadidas por metáforas de arquitectura? Se proyecta, se construye, se sostiene. No tienen una pareja, tienen un corralón de materiales.

—¿Garchan bien?

La pregunta la tomó por sorpresa.

—Necesito más que buen sexo para ser feliz.

Me acerqué, le di un beso. Mica abrió la boca y me lo devolvió.

—¿Qué más?

Mica buscó al barman y le pidió un Old Fashioned. Yo me sumé y pedí otro para mí.

—No sé.

—Te gusto, pero no querés estar conmigo.

Volví a acercarme y a besarla. Esta vez más despacio, con más dulzura.

—Yo también te gusto —le dije.

Mica se acercó, me besó y me pasó la lengua por los dientes.

—Pero no quiero estar con vos.

—¿Hoy o nunca?

Mica tenía una pollera de bambula, finita y suave. Le apoyé un dedo en la concha y acaricié la tela.

—Vamos a mi casa —dije.

Mica cerró los ojos. Inspiró profundo.

—Dale, vamos —dijo—, pero con una condición.

—Lo que vos quieras.

—Después de hoy, no me llamás nunca más.

No me esperaba esa propuesta.

—No me mandás mensajes, no ponés me gusta en Facebook, no le hablás de mí a mi abuelo. Nada.

Me acerqué y la besé y le pasé un dedo por la cintura.

—Dale.

Me molestó. Pero por la posibilidad de besarla, de tocarla, de meterle la pija en boca, de escucharla gemir, hubiera aceptado cualquier trato. En ese momento, al borde de su cuerpo, no tengo valores, ni conciencia, ni dignidad.

Terminamos los tragos y pedimos un taxi. En el camino casi no hablamos. Solo nos besamos.

—Esta no es tu casa —dijo cuando nos bajamos.

—Ya sé.

Subimos al Airbnb. Era un monoambiente amplio, con balcón terraza. Estaba limpio y preparado para recibir turistas. Cama king size, sábanas nuevas, edredón de plumas. Además de la decoración del departamento, había un parlante, inciensos, velas y una botella de Johnnie Walker rojo que me había traído de lo de mis viejos. Serví dos vasos con hielo. Tomamos, brindamos, pero en seguida volvimos a los besos. Despacio, suave, sin mucha lengua. Se separó y volvió a besarme. Besos cortos, acolchonados. Por un rato estuvimos así, solo besándonos y sonriendo. Me sentí bien, feliz de estar ahí.

—¿Y? —dijo.

—¿Y qué?

—¿No me vas a coger?