Páginas ampliables

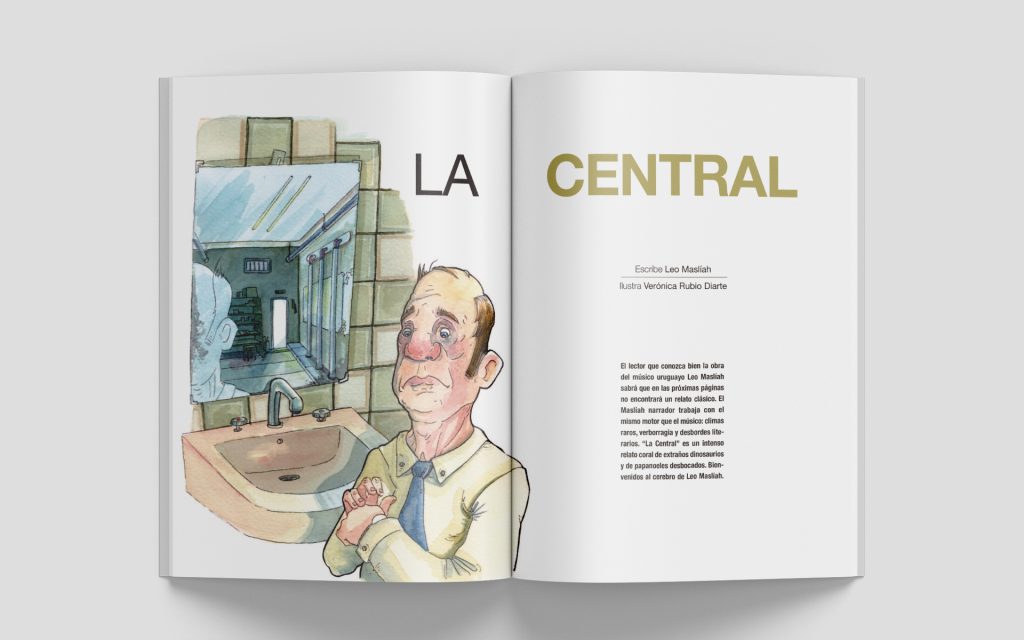

Montes se lavó la cara y al mirar el reloj la impaciencia se ahogó en inquietud: la hora del relevo había pasado. Pero enseguida sonaron los dos golpecitos con que Kaufman acostumbraba presentarse. Montes abrió la puerta y el viejo entró chorreando agua por la ropa, el pelo y la barba.

—¿Está lloviendo? —Montes buscó en la desvencijada estantería metálica (que servía como ropero, biblioteca, revistero, banco de trabajo, etcétera) algo para cubrirse.

—Ahora paró —dijo Kaufman, acercándose al rincón donde estaba la cocinilla— pero hasta hace un rato estaba dale que te dale. Pude refugiarme en una garita y entré en conversación con una muchacha que esperaba el ómnibus. Ella me pidió que la acompañara.

—¿Adónde?

—Al principio no me dijo. Viajamos cerca de tres cuartos de hora en ómnibus, primero para el lado del centro, y después me mareé con tanta vuelta que se puso a dar. Me acuerdo que pasamos por un centro comercial y en la puerta estaba lleno de papanoeles aunque estamos bastante lejos de la navidad, ¿no te parece?

—Estamos cerca —dijo Montes, y se empezó a abotonar un impermeable que parecía haber envejecido sin llegar a ser usado por nadie— pero para atrás. Creo que hubo navidad hace cosa de un mes o dos.

—Entonces esos papanoeles deben haber quedado de alguna promoción navideña y decidieron seguir usándolos.

—¿Y después qué pasó?

—Después, en una avenida que había ya dejando atrás la ciudad, estaban los Reyes Magos. Repartían juguetes a una multitud de niños ricos que se habían agolpado ahí, traídos por sus choferes. Nosotros no éramos ni niños ni ricos, así que no nos bajamos. Atravesamos unos campos que yo no conocía (creo que eran los del finado Bermúdez) y al pasar por el cobertizo de una iglesia formalista la muchacha me dijo que debíamos bajarnos en la siguiente parada. Era un pueblo que no debía tener más de cincuenta calles, pero las recorrimos todas, hasta que frente a una puerta de plástico ella dijo «es acá». Golpeamos y al rato abrió una mujer que por lo menos triplicaba en edad a mi compañera. Esta dijo, llevándome de la mano hacia adentro: «Mamá, quiero presentarte al señor…»; «Kaufman», me apresuré a completar. La madre me cerró el paso. «Ya te dije que no trajeras más hombres a casa», dijo a su hija pero sin apartar la vista de mí, como si hubiera temido que al descuido yo fuera a robarle algún florero. «A este no lo traje para mí, sino para ti», le contestó la joven con desparpajo. La expresión de la madre cambió instantáneamente. Ya no me miraba como gallina desconfiada, sino como tórtola enamorada. Pero de ninguna de las dos formas me gustaba, así que me disculpé y me fui corriendo. Subí al primer ómnibus que se dignó pararme, y luego de unas cuadras me bajé y tomé un taxi. Por el camino vi que habían proliferado los Reyes Magos pero papanoeles quedaban pocos. Es un trabajo que a mí me gustaría tener; creo que lo pasaría mejor que en este. Qué te parece, ¿me presento, por si necesitan a alguien?

Montes no pudo contestar porque ya había partido. Y el panorama que se abría ante sus ojos no tenía nada que ver con reyes magos, papanoeles, ómnibus ni floreros. La avenida había sido cortada, y una cuadrilla municipal estaba colocando en las veredas grandes tarimas escalonadas, sobre las que pondrían después pequeñas sillas plegables. Una anciana que miraba el operativo con su chismosa colgada del brazo, dijo a Montes:

—Parece que va a tocar la orquesta. Yo me rajo.

—¿No le gusta?

—Tocan muy mal, y el repertorio es malo.

—¿Le desagrada la música clásica?

—La buena no. Pero estos siempre eligen lo peor de lo que se compuso en todos los siglos.

La anciana siguió su camino. Montes la vio entrar a un pequeño supermercado. Al parecer, algo no la conformó, porque casi enseguida salió y se metió en un gigantesco minimercado que ocupaba una de las manzanas contiguas y otras tres. Primero fue a la zona de frutas y verduras. Vio unas formas alargadas de color melón, consistencia de morrón, sombrero de berenjena y precio de alcaucil. Preguntó a un empleado qué era eso, pero la respuesta fue un encogimiento de hombros. Otro empleado fue más explícito, pero para decir lo mismo. La anciana se presentó en la gerencia y tuvo que esperar más de media hora para ser atendida. Finalmente pudo exponer sus quejas ante un sub-sub-subjerarca.

—¡Pero señora! —le dijo él en tono paternalista pero de hijo de puta—. ¡Usted le está pidiendo peras al olmo! En el mundo moderno ya no existen los Leonardo Da Vinci, que sabían de todo sobre todo. Ahora unos se especializan en una cosa, y otros en otra. Nosotros la verdura solamente la vendemos. Son otros los que la estudian, le ponen nombres, etcétera. Usted debe redireccionar su búsqueda hacia la universidad. Ahí sí que la gente sabe. Sabe pero no vende. El sub-sub-subjerarca se cortó y permaneció pensativo unos instantes, hasta que dijo:

—Aunque últimamente sí están vendiendo. Están vendiendo servicios y conocimiento. Eso está mal; es competencia desleal.

—Bueno, voy a ir a hablar con esa gente —dijo la anciana, y pidió permiso para llevarse una muestra de aquella hortaliza que había despertado su inquietud. Pero no se la dieron.

Montes entró a ese minimercado algunas horas más tarde que la anciana, pero prácticamente le sucedió allí lo mismo que a ella, salvo que en vez de preguntar por el nombre de un producto preguntó directamente por el producto, lo cual desconcertó tanto al empleado que lo atendió (y más todavía al sub-sub-subjerarca que habló con Montes después) que para poder reflexionar adecuadamente sobre el particular, presentó al día siguiente, no su renuncia, sino la de todo el resto del personal. Eso le permitió pasar muchos años de vida transitando a paso quedo los pasillos entre las góndolas, entregado a sus cavilaciones, interrumpiéndolas apenas de tanto en tanto cuando tenía hambre, para abrir alguna lata que tuviera a mano.

Montes, a todo esto, había regresado a la central. Torresnik se estaba preparando para su ronda, y le preguntó:

—¿Y cómo está la cosa afuera? ¿Hay algo que deba tener o tomar especialmente en cuenta?

—Que yo sepa, no —dijo Montes, batiéndose un café instantáneo de malta—. Pero siempre puede pasar cualquier cosa.

Torresnik masculló una protesta. Todavía no había completado su primera semana de trabajo allí, y no se sentía seguro.

Al salir, vio que mucha gente caminaba rumbo a la playa, cargando al hombro sombrillas, pareos o toallas, y llevando bolsas con baldes y palas de plástico, para erigir castillos de arena o lo que las diferentes combinaciones de imaginación y destreza permitieran hacer a cada uno. Torresnik emprendió la marcha junto a una mujer madura que llevaba de la mano a un niño inmaduro.

—¿Te gusta la playa? —preguntó a este Torresnik.

—No. La odio —fue la respuesta.

—Ah, entonces cuando lleguemos le podés pegar.

—Sí, pero voy a empezar por envenenar el agua.

—¿Y tenés con qué?

—Por supuesto —el niño se puso en la boca una cerbatana y disparó al instante un dardo al cuello de Torresnik, que cayó exánime.

—Vamos, nene —dijo la madre cuando vio que su hijo se entretenía con el cadáver.

Torresnik no volvió a presentarse en la central. Los demás tardaron en averiguar qué había pasado. Le fue encargada a Tomasa Samantha la erección de un monumento que rindiera culto a la memoria del difunto y a su gestión. Y el orfebre Guillaume tuvo a su cargo la confección de una placa conmemorativa. Tomasa Samantha trabajó en varios bocetos representativos de Torresnik que se basaban en distintos tipos de parecido físico (forma, color, proporciones, consistencia, peso específico, spin, etcétera) pero luego descartó esos nexos o correspondencias y optó por esculpir un mar. El monumento aludiría al lugar al que Torresnik había querido llegar. Se encomendó al viejo Kaufman conseguir que las autoridades municipales permitieran colocar ese mar en una plaza pública; él no quiso comprometerse demasiado a fondo con esto (aunque la pérdida de un compañero era cosa que lo entristecía mucho): debía concentrarse en su nuevo trabajo como papanoel. Le habían dicho que si se desempeñaba correctamente durante un período de prueba de tres meses, quedaría confirmado definitivamente en el puesto y, además, como único Papá Noel del mundo (aunque, del mismo modo como Jesús —origen de la Navidad— era uno pero trinitario, él debería desdoblarse en Papá Noel, el Abuelo Noel y el Espíritu Navideño, que algunos llamaban Profano, ya que lo de los renos, el trineo, los regalos, y todo eso, constituía la parte ritual no religiosa de la Navidad). (Aunque otros sostenían que sí era religiosa, pero de otra religión que la de la fuente original de la Navidad, razón por la que defendían, como tercer constituyente de la Trinidad, al Espíritu Pagano, en lugar del Navideño o Profano, y ni qué hablar del Santo.) (Otros, parcialmente de acuerdo con estos, afirmaban que, tratándose de otra religión, no tenía por qué haber Trinidad, y que Papá Noel podía desdoblarse en la cantidad de entidades que quisiera.)

—Pero le pido —había dicho a Kaufman el representante que la facción defensora de esa postura tenía en la directiva del centro comercial— que no se desdoble en varios papanoeles. Su predecesor lo hizo, y lo despedimos por redundante.

—Lo que no entiendo —había dicho a su vez Kaufman— es cómo la directiva de un pequeño centro comercial de un país de quinta categoría puede tener la potestad de designar a Papá Noel. Es un cargo importantísimo a nivel mundial, ¿no? Por lo menos en el mundo occidental, yo creo que es incluso más importante que el papado.

Pero el directivo no le había respondido. Había sentido en un secreto rincón de su alma (el rincón había permanecido secreto para él; se había ocultado entre la facultad de hablar y el superyó) el llamado del Espíritu Pagano:

—Debes ir a tocar la flauta a los bosques más recónditos, y celebrar con tu música la continuidad de la vida.

El directivo se había ido a cumplir esa directiva, pero Kaufman sabía —más allá de aquella duda— que sería confirmado en la designación, ya que en los tres meses de prueba no tendría que hacer nada (faltaba más tiempo que eso para la Navidad).

El directivo se dio cuenta de que no sabía tocar la flauta, así que, antes de partir, quiso tomar lecciones. Pero no tenía flauta, y el profesor no le permitió soplar ninguna de las suyas. Decidió comprarse una de segunda mano, para ahorrar, ya que tendría muchos gastos de viaje y antes debía pagarse las clases.

A todo esto, en la central, Montes estaba regresando de su ronda y lo recibió Sabatesc, que estaba ansioso por hacer la suya. Su primera ronda había tenido lugar la víspera y no se había desempeñado muy bien en ella. Quería resarcirse. Montes se ofreció para acompañarlo y darle algún consejo si lo creía necesario. Sabatesc dejó su orgullo de lado y aceptó. Montes llamó por teléfono a su prima, con quien vivía, para avisarle que demoraría unas horas más en llegar.

—¿Y adónde piensas ir? —preguntó a Sabatesc mientras los dos caminaban un poco calle arriba, otro poco calle abajo.

—Quiero peinar esta zona, y que no se me escape nada. ¿Podrías mirar lo que esté más arriba que un segundo piso, y yo cubro de ahí para abajo?

Había pocos edificios, así que Montes miraba un poco hacia arriba y bajaba la vista hacia su compañero. Tenía los ojos desmesuradamente abiertos y sus sienes palpitaban.

A través de las rejas de una ventana abierta les llegó una voz grave de mujer:

—Ya era hora, Sabatesc.

El aludido se sobresaltó.

—¿Quién es? —le preguntó Montes.

—Soy su esposa —dijo, a modo de respuesta a Montes—. Me tuve que mudar acá, porque a la casa donde vivimos este cachafaz no iba nunca. Esperen.

La mujer volvió a desaparecer y enseguida se abrió la puerta contigua a la ventana. La mujer arrastró a los dos hombres al interior, y les ofreció cenar. Montes quiso zafarse, pero Sabatesc le rogó que se quedara.

—¿Y quién va a hacer la ronda?

—Esta es mi ronda —afirmó Sabatesc—. Esto es lo que me tocó, y tengo que afrontarlo.

La mujer —se llamaba Curitiba— les sirvió primero ensalada de pollo y atún.

—Antes ponías lechuga y tomate en las ensaladas —le dijo Sabatesc en tono reprochón.

—Sí, pero descubrí que lo que realmente me gustaba era el pollo. O el atún. Pero aunque juntos me gustan menos que separados, descubrí también que si están juntos puedo comer más cantidad que la que puedo tolerar de cada uno por separado.

—¿Cuándo te toca franco? —preguntó Sabatesc a Montes.

—No miré la planilla. Pero ahora que Kaufman nos dejó, no sé si va a haber francos por un tiempo.

—Si van a hablar de trabajo, mejor váyanse —protestó Curitiba. Tenía puesto un vestido liviano a lunares.

—¿No vas a preguntar por Karina? —agregó tironeando la manga de la camisa de Sabatesc.

Él calló. Miró la foto de la niña, que sonreía desde el aparador, atrapada en un marco que prometía invitar a la nostalgia de tiempos pasados mucho antes de que fuera tomada aquella foto.

—Se fue a lo de Silvana, una amiga —siguió Curitiba—. Van a pasar la noche ahí, con otras nenas. Se llama piyama parti, parece.

Montes se disculpó, saludó y se fue sin dar tiempo a que lo retuvieran. Pero no se alejó de la casa. Quería dejar a Sabatesc afrontar por sus propios medios aquel asunto familiar, pero no dejar de asesorarlo en lo demás.

Pasó un lechero, pregonando y haciendo todo el ruido que podía con su caballo, su carro y los casilleros de varilla de hierro con sus botellas de vidrio. Pero nadie salía a comprarle nada.

—Ya sé que no es hora de tomar leche —dijo a Montes, deteniéndose para darse un respiro—, pero ¿qué voy a hacer? La mañana se va enseguida. Tengo que empezar antes, con la recorrida. La gente debería poder prever que dentro de algunas horas van a necesitar leche, si tienen niños, o gatos cachorros, o si sufren de insomnio. También tengo yogur y manteca, si quiere.

Montes no necesitaba nada ni quería complicarse la noche llevando botellas o paquetes de un lado a otro, pero se apiadó y compró manteca. Cuando el lechero partió, abrió el paquete y mordisqueó su contenido, disolviendo en la boca dos o tres bocados, mientras esperaba a Sabatesc. Se sentó en un escalón y dormitó durante algunos minutos. Se despertó sobresaltado soñando que participaba en una carrera de coches tirados por caballos y que uno de sus contrincantes le arrojaba objetos con el fin de hacerlo caerse del coche. Los objetos que arrojaba eran cubiertos, latas de atún y cepillos de pelo.

—Perdone, no lo vi —le dijo una voz sensual, mientras una mano hospitalaria lo sujetaba. ¿Se golpeó?

Era una mujer que, saliendo de la casa, lo había empujado sin querer.

—No, gracias por preocuparse, estoy bien.

—¿Quiere acompañarme? Hay algo que creo que puede interesarle.

Montes se incorporó y fue tras la mujer.

—¿Usted me conoce? —le preguntó.

—Usted estaba cenando con los Sabatesc, ¿no? Yo estaba ayudando a Curitiba en la cocina.

—Ah, no la vi. ¿Y por qué no vino a cenar con nosotros?

—Yo comí en la cocina. Por favor, suba conmigo.

Ella acababa de estirar el brazo pidiendo parada a un ómnibus. Los dos subieron y se sentaron juntos. El ómnibus recorrió una larga calle por la que a partir de cierto momento empezaron a aparecer numerosos comercios, la mayoría abiertos.

—¿No necesita algo de por acá? —preguntó la mujer—. Podemos bajar, comprarlo, y tomar el ómnibus siguiente.

—No, gracias, no necesito nada —dijo él—. ¿Usted trabaja para la señora de Sabatesc, o es amiga? ¿O familiar?

—No, yo voy a ayudarla a veces, nomás. Yo no soy de acá. Soy danesa, ¿sabe? Y me incorporé a un grupo benéfico donde cada uno toma como «ahijado» a alguien de un país subdesarrollado, y lo ayuda de alguna forma. ¿Y usted? ¿En qué trabaja?

—En la central. Con Sabatesc.

—Yo había oído rumores de que la central está en este país. Antes pensaba que debía estar en Europa, o en América del Norte. Pero ¿Sabatesc no trabaja en la oficina de empeños? ¡Si me dijeron que entró ahí ayer!

—No. Le habrán pedido de la central que fuera allá, pero él es de la central. Desde ayer, precisamente. Pero usted se puede imaginar que si uno está en la central, es como si toda la vida hubiese estado ahí. ¿Le molesta si bajamos acá? —estaban pasando por un centro comercial y a Montes le pareció ver de lejos a Kaufman, vestido como Papá Noel.

La mujer accedió, pero en algún peldaño de la escalinata de entrada dejó de acompañar a Montes, que no se dio cuenta, pendiente como estaba de localizar a Kaufman. Pero no había rastros de él ni de ningún papanoel. Montes preguntó en una churrería cerca de la entrada.

—No, no era Papá Noel —le dijo la empleada, mientras espolvoreaba azúcar a unos churros calientes—. Ese que usted debe haber visto es el superintendente. Le gusta vestirse con colores llamativos, sobre todo cuando quiere dar alguna orden. Hace un rato apareció para prohibir que se cantara. En general eso no se permite, pero la Navidad pasada él lo permitió y después se olvidó de volver a prohibirlo, y en febrero todavía se seguían oyendo villancicos en los pasillos. Y después el repertorio se empezó a diversificar: motetes, madrigales, réquiems, magnificats… Esto ya se estaba convirtiendo en un simposio coral.

—Quisiera hablar con alguien de la comisión directiva —le comunicó Montes.

La churrera se limpió las manos en el delantal y dijo:

—Espéreme un minuto acá.

Montes amenizó la espera comiendo unos churros. Dejó sobre el mostrador el importe de lo que calculó que costarían. Una mujer que llegaba al centro de compras le preguntó por una juguetería (aunque no era exactamente eso lo que buscaba). Él divisó un local en cuya entrada se hallaba apostado un dinosaurio de juguete (aunque no en actitud de juego) y se lo señaló. Ella le agradeció y caminó despacio en esa dirección. Montes la siguió con la vista. La mujer tenía dificultades para caminar. Tardó varios minutos para llegar a la entrada del local, que resultó no ser una juguetería.

—El dinosaurio que tenemos en la puerta —le explicó el vendedor— es de juguete, claro, porque no vamos a poner ahí uno de verdad; pero los que tenemos aquí adentro sí son de verdad. Por ejemplo, fíjese en…

Un tiranosaurio lo engulló antes de que pudiera terminar la frase. La mujer salió y siguió preguntando a diferentes personas, todas iguales. En eso, pasó su marido, que había tenido la misma idea que ella: entrar ahí a comprar un regalo para su nieto, que no gustaba de las cosas que representaban otras.

—¿Será posible que en este centro de compras no haya una juguetería? —protestó él—. No se me ocurre otro lugar donde podamos preguntar por cosas que no sean de juguete.

Un limpiador que pasaba les señaló con la punta de su escobillón el final del pasillo. Había un local de trenes.

—Yo ya pasé por acá —dijo el marido—, pero no pensé que estos trenes fueran de juguete.

—Pues sí, lo son —le contestó una mujer que podía ser la dueña de la tienda, o su madre—. Hay que tener el ojo muy entrenado para darse cuenta, porque las aristas de estos vagones tienen apenas un par de centímetros menos que las de los trenes reglamentarios. Pero sí, son de juguete.

—¿Y estos otros? —preguntó la esposa, señalando un andén donde había varios vehículos envueltos para regalo.

—Esos son unos milímetros más grandes que los de verdad —respondió la de la tienda, haciendo acopio de aire y de paciencia—. Por eso no están en circulación, ni son para jugar, tampoco, claro. Estos trenes son para desplazarse… digamos… por encima, en lugar de por debajo, ¿me comprenden? Quiero decir que en un tren de juguete uno se desplaza más bien con la imaginación; en uno de verdad, uno se desplaza a secas; y en uno de estos, uno se desplaza en una modalidad superior… —al decir esto el rostro de la mujer se vivificó, y esbozó una sonrisa cómplice (de otras de sus partes).

—¿Cuánto cuestan? —preguntó el marido.

La esposa le susurró al oído:

—No, no le compres, es una versera. No hay nada por encima del mundo, que por definición es el todo; no te dejes embaucar.

—Quiero saber cuánto cuestan, nada más —le contestó él, también al oído.

—¿Por qué no pasan? —dijo la tendera rompiendo el papel de envolver y abriendo la puerta corrediza de un vagón—. Vamos a dar un paseo, así se convencen.

El marido subió y la tendera también. La esposa no, y tironeó de su marido para recuperarlo, pero la tendera cerró con brusquedad la puerta corrediza y el tren arrancó.

La esposa quedó sola en la tienda. Trató de llevarse uno de los trenes de juguete pero no logró moverlo.

—Estamos en conflicto —le dijo un maquinista de juguete, desde la locomotora— en solidaridad con Papá Noel. No le están pagando el sueldo, y hasta que no le paguen no nos movemos de acá.

Hacía más de dos horas que Montes esperaba en la sala de sesiones de la comisión directiva. Tres veces la puerta se abrió y él creyó que por fin sería atendido, pero las dos primeras de esas tres veces se trataba de la churrera, que venía a traerle churros para la espera, y la tercera era un hombre que no recordaba en qué tienda había comprado una corbata que quería cambiar porque no había sido del agrado de su esposa. A ella se le había antojado usar corbata, y él estaba pagando las consecuencias de haber creído que años de uso lo calificaban para elegir una buena.

Pero la cuarta vez que la puerta de la sala de sesiones se abrió, entraron no uno, sino tres miembros de la comisión directiva del centro. Se sentaron y uno de ellos, a la luz de su sonrisa número cuatro (que significaba «tanto usted como yo —pero principalmente yo— somos hombres prácticos, así que a obviar todo tipo de formalidades introductorias e ir ya mismo al grano») dijo:

—Qué se le ofrece, señor Montes.

—Supe que ustedes nombraron Papá Noel a un conocido mío, al que, seguramente por eso, ya no me fue posible ver últimamente.

—Nosotros no lo nombramos —dijo otro de los directivos, que tenía cara de pared—, pero fuimos comisionados para hacer la tratativa con él.

—¿Quién los comisionó?

—No estoy seguro de que tenga usted credenciales que le permitan preguntar eso —dijo el tercer directivo, cuya cara (si la del otro era de pared) era de zócalo—. Accedimos a esta reunión porque se nos informó que pertenece usted a un organismo importante, pero…

—Soy de la central, sí —dijo Montes—, pero mi visita es a título personal.

—Perdone, ¿qué central? —le preguntó el de la sonrisa número cuatro, que ahora hacía gala de su cara de pillo número tres.

—Déjeme preguntar primero a mí —retrucó Montes—. ¿Quién los comisionó para tratar a don Kaufman? Se los pregunto por simple curiosidad.

El de cara de pared se levantó y dijo:

—Nos vamos. Doy por terminada esta reunión, que surgió de un equívoco del que ninguno de nosotros tiene la culpa. Buenos días, señor Montes.

Montes pensó que los tres se irían, pero permanecieron sentados, y al rato, viendo él que no tenía objeto permanecer allí, se levantó y se fue. Trató de disipar su curiosidad con el concurso de un ascensorista. Este, dirigiendo el vehículo al último subsuelo, invitó a Montes a una zona custodiada por criaturas semejantes a perros, pero del tamaño de toros.

—¿Ve a esos? Están sobre una plataforma que de vez en cuando se levanta. Por ahí hay canales que atraviesan interiormente nuestro planeta y, pasando por su centro, establecen una rápida comunicación con centros comerciales de otros países. Ahí abajo es donde está el poder y es por ahí que se realizan las transacciones importantes. Lo de arriba, los poderes políticos y económicos que se despliegan a la luz del sol, son simples títeres de estos.

—Eso es pura mitología —le dijo Montes—. Usted fue engañado.

—No. Algunas veces me llevaron como ascensorista. No son ascensores como los de acá, los que tienen ahí abajo, pero son vehículos parecidos, y yo los sé manejar.

—¿Y en alguno de esos viajes se cruzó con algún trineo tirado por renos?

—No. Esos ascensores son ciegos, como los de acá. Pero si se refiere al trineo de Papá Noel, sepa que el que se encarga de alimentar a los renos, a veces, cuando está en la región, viene a este centro comercial.

Montes sacó de un bolsillo un sobre cerrado.

—Entonces le pido un gran favor. Quédese con esta carta, y si vuelve a ver a ese hombre, désela, y pídale que se la entregue a Papá Noel.

Más tarde, el ascensorista, en la soledad de su buhardilla, abrió el sobre y leyó: «Querido Papá Noel: siempre fui uno de tus más fervientes admiradores. Tengo todos tus discos. Te pido que para Navidad me traigas los siguientes artículos: sahumerios, aviones de colección, autitos chocadores y hierbas apropiadas para alimentar a los camellos de los Reyes Magos».

El orfebre Guillaume trabajaba, frente a varios de sus alumnos, en la manufactura de unas pequeñas placas donde se grabarían los nombres de los ocupantes de un edificio de apartamentos, pero en clave, de modo que resultara imposible para cualquier advenedizo saber quién vivía en cada apartamento. En cierto momento interrumpió su labor para llamar a la repartición municipal encargada de las plazas públicas.

—Deseo saber —dijo, cuando lo atendieron— en qué plaza se encuentra exhibida la placa conmemorativa que hice para honrar la memoria de Maxilio Torresnik.

El funcionario que estaba al teléfono le pidió que «aguardara» y al rato dijo:

—Su placa todavía no fue colocada, micer Guillaume. Se encuentra en nuestros depósitos junto al monumento de la artista Tomasa Samantha, al que acompañará.

—¿Y puedo saber cuándo y dónde? —el orfebre dejó traslucir, en su entonación, que sentía mancillado su orgullo profesional—. Quiero recomendar a mis alumnos que contemplen esa placa, pero ignoro qué datos proporcionarles.

El funcionario apeló nuevamente a la paciencia del orfebre, y recurrió a la misma persona que lo había asesorado para responder a lo anterior. Esta persona, sin embargo, no sabía dar a la nueva cuestión una respuesta satisfactoria, y trató de informarse en otra sección, pero nadie le dio bolilla. Todos estaban eufóricos porque el superintendente de la Intendencia había dado la orden de realizar los preparativos para un concierto callejero de la orquesta sinfónica estival. Algunos estaban cargando en varios camiones las tarimas con que se armarían las tribunas, y otros preparaban el transporte de centenares de pequeñas sillas plegables. Pero en la calle donde tendría lugar el concierto mucha gente se había instalado ya llevándose su propio asiento. Algunos vendedores de helados, de panchos, de chorizos, de banderines o de refrescos empezaban a montar sus quioscos. Sabatesc, que cubría la zona, se acercó a comprar un banderín. Los había de Mozart, de Liszt, de Bach, de Paganini, de canto gregoriano y de hip-hop. Sabatesc no se conformó con ninguno, y encargó al puestero un banderín a su gusto. De ahí se fue a ocupar su lugar en la recepción de la oficina de empeños. Una mujer entró y empeñó el collar de su perro. Al rato se presentó el perro y empeñó el collar de la mujer. Luego dos monjas empeñaron sus hábitos. Un domador empeñó su látigo (se supo que al día siguiente sucumbió, no logrando hacer frente a los embates de un megaterio). Una telefonista empeñó su oreja. Así fueron pasando horas rutinarias (aunque no lo eran tanto para Sabatesc, que estaba haciendo sus primeras experiencias en ese lugar) hasta que llegó nada menos que Manco Kaufman, y depositó sobre el mostrador su traje de Papá Noel, con una mueca que significaba algo como «esto no pesa mucho, pero para mí es una carga excesiva, si no física, sí mentalmente».

—A ver cuánto me dan por esto —dijo.

—Bueno —balbuceó Sabatesc que, por ser nuevo en la central, no conocía a Kaufman—, depende de si es una imitación o si es… el auténtico.

—Entonces ¿qué tengo que hacer? ¿volver mañana? ¡Jo, jo, jo, jo!

—Sí, dese una vuelta mañana. Déjeme el traje para que le hagan un peritaje.

Sabatesc vio, por una ventana, cómo Kaufman se elevaba por los aires en un trineo que tenía unos renos adelante (que seguramente no eran quienes movían el trineo, ya que no tenían alas).

—Debe ser el Papá Noel auténtico —pensó—. A menos que esto sea un truco.

Como ya no había nadie a quien atender, volvió al quiosco de los banderines. El vendedor ya tenía pronto el encargue: un banderín de córner. Empezó a agitarlo, entonando himnos deportivos (pero no de exaltación de ningún equipo en especial, sino de los deportes en sí mismos) mientras buscaba una ubicación desde donde poder disfrutar cómodamente del concierto.

La orquesta se presentó a las pocas horas, y todos los músicos, luego de afinar sus instrumentos tomando como referencia el la dado por la tuba, los dejaron en el suelo junto a sus asientos, y se pusieron de pie para entonar a coro una versión vocal del poema sinfónico Una vida de héroe, de Ricardo Strauss. Luego retomaron los instrumentos y se disponían a esperar la señal del director para abordar una selección de cantos del folclore bosquimano, en versión sinfónica preparada por una secretaria del asesor de programación de la orquesta, cuando una de las cuatro trombonistas, pidiendo la palabra y otorgándosela a sí misma, declaró a viva voz:

—Tengo un importante anuncio que hacer: estoy embarazada.

Hubo un murmullo de expectación entre sus compañeros de orquesta, mientras salían hurras, bravos y aplausos de entre el público. Cuando la intensidad de estos sonidos empezó a decrecer, la trombonista añadió:

—Y uno de ustedes es el padre.

Al decir esto hizo un complicado gesto abarcativo de todos los miembros masculinos de la orquesta.

Esta segunda parte del anuncio provocó en el público exclamaciones de desaprobación, que no estaban tanto dirigidas al hecho de que uno de los músicos fuera el agente fecundante, sino al hecho de que este se estuviera enterando de su nueva condición en ese momento, y no se encontrara noticiado desde antes.

Pero las exclamaciones fueron desplazadas por un silencioso desconcierto cuando el público vio que veinticuatro de los instrumentistas varones se bajaban velozmente del estrado y huían corriendo despavoridos en todas direcciones. El concierto no pudo continuar. Sabatesc se paseó por la zona agitando con orgullo su nuevo banderín y luego enfiló hacia la central.

El jefe lo convidó con café recién hecho. La bolsa —que seguramente había traído él mismo— relucía en la estantería metálica entre viejas herramientas y partes de computadoras en desuso.

—Acabo de presenciar un concierto memorable —le dijo Sabatesc, y se disponía a entrar en detalles, cuando el jefe le demostró su más sentido desinterés por ese asunto, al hablarle como si no hubiera oído la frase de Sabatesc.

—Hoy anduve por los campos del finado Bermúdez —le dijo—. La cosa está muy desatendida, por allá. Hay que ir por lo menos dos veces por mes.

—Si quiere y me explica cómo llegar, yo puedo salir ahora mismo.

—Vamos los dos —dijo el jefe, y fue a lavar las tazas en la pileta que había en una de las esquinas de la estancia.

El auto del jefe era conducido por un chofer calmo, precavido y poco conversador. Sabatesc quiso descontracturar el viaje con algunas anécdotas y adivinanzas, pero el jefe respondía con un «hum» a las anécdotas y no daba señales de interés por ninguna adivinanza, pareciendo tomarlas por anécdotas más aburridas que las otras, y que no merecían ni siquiera el reconocimiento de un «hum».

Llegaron de madrugada, pero el finado Bermúdez los recibió completamente despabilado y les tributó toda clase de atenciones. Les mostró sus plantaciones de avena, dátiles y girasoles, y al levantarse el sol se sentaron a tomar mate en el porche de la finca de uno de los peones.

—Hace frío acá —dijo el chofer, cuya gorra había ganado una capa de escarcha.

El peón entró a la casa y volvió con un abrigo de astracán, de su mujer. Lo puso en los hombros del chofer, que se restregó las manos en señales de satisfacción y agradecimiento.

El finado Bermúdez se mostró mucho más receptivo que el jefe en relación con las anécdotas y adivinanzas de Sabatesc. Contó él también algunas historias, principalmente de aparecidos, fantasmas y soldados desconocidos. Cuando el jefe estaba pensando en emprender el regreso, se oyeron sirenas y cuatro autos de la policía estacionaron a pocos metros del porche. Sabatesc vio con asombro cómo en uno de los autos se hallaban, esposados, Montes y otros dos de sus compañeros. El jefe miró a Bermúdez con suspicacia y este confesó haber sido él el instigador de la redada.

—No es que desconfíe de ustedes —dijo—. Pero es saludable tomar precauciones, por si acaso.

La policía se los llevó a una dependencia lejana. Al inspector Falucho le tocó interrogar a Montes. Los demás estaban, separados, en otras salas de interrogatorio.

—Así que ustedes son de la central.

—Sí, señor.

—Qué central.

—No entiendo la pregunta —dijo Montes—. Es la Central. La única.

—Sí, pero central de qué —un asomo de sorna animaba las calmas palabras del inspector.

—Ah, ¿usted me pregunta por esas casas que se llaman Central de Reparaciones de tal o cual cosa, o Central de taxis, o ese tipo de cosas? No; no es nada de eso. Yo soy de la Central. Si no me cree, puede corroborarlo con mi jefe, que venía en el otro auto.

—Y qué es lo que hace ese jefe.

—No está muy encima de nosotros. Nos da directivas generales de vez en cuando.

Un agente de segunda irrumpió en la sala.

—Perdón, inspector. Hay un tipo acá que no sé si dejarlo ir o ficharlo —dijo—. Parece que estaba haciendo ruido con una flauta en el jardín botánico, y se resistió a irse cuando los funcionarios iban a cerrar.

—Si tiene plata —le dijo el inspector— inventále alguna multa por ruidos molestos y dejálo ir. Si no, encerralo y averiguá cuánto nos pueden dar por la flauta. ¿Qué marca es?

—Voy a averiguar, señor —dijo el agente, y estaba por cerrar la puerta, cuando añadió:

—Ah, y hay una mujer que estaba rompiendo la calle con un martillo y un cincel. Y se acostaba para mirar el cielo, que dice que era su modelo. No la entiendo.

—Mandála al hospital —dijo el inspector—. Y las herramientas guardálas en el armarito del fondo.

—Hay gente para todo, ¿no es cierto? —le dijo Montes cuando el agente se hubo ido.

—Sí —contestó el inspector—. Pero lo que no entiendo es para qué están ustedes.

—A un cierto nivel —dijo Montes— todos nos hacemos preguntas como esa, desde hace por lo menos dos mil quinientos años.

Se oyeron unos gritos, y el agente de segunda volvió a abrir la puerta.

—Otro caso de escopeta —dijo sin entrar—. Dice ser Papá Noel.

—¡Claro que soy! —vociferó el detenido, que trataba inútilmente de zafarse de los dos agentes que lo sujetaban—. ¡Le digo que hoy tuve que empeñar mi traje, por eso estoy vestido de civil!